某日和一位小姑娘闲聊之余,被问之择偶标准,我自然回答的中规中矩,说:“没什么特别的,是个女人,白白嫩嫩大波浪,就可。”

小姑娘吃吃一笑,道:“大叔想说的是白白嫩嫩,大波,浪,吧?”

我大呼冤枉,可有什么用呢,索性承认,人的志趣千奇百怪不是,至多被笑骂句肤浅,谁还能管得了我心里是怎么对大波荡漾的呢?

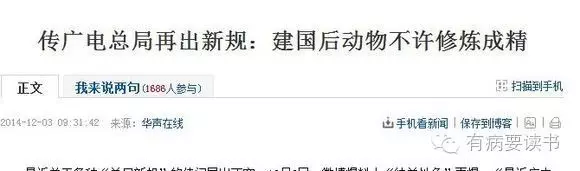

现在才知道我错了,天底下还真有管的了我心里怎么想的,那个东西叫广电总局。

虽然这次的限韩令广电总局没有证实也没有否认,威力已然不小了:这则“传言”,已经让韩国四大娱乐公司CJ、SM、JYP、YG总市值下降了3615亿韩元(21.5亿人民币)。

这可乐坏了网络上的正义群众,他们大喊,广电总局总算干了件好事啦,棒子你回家自己意淫吧。别再弄湿大陆的女同胞啦!

好像大陆的女同胞一旦不粉宋仲基,就会纷纷向他们投怀送抱似的。

网络上的正义群众是很可爱的,他们不在乎“限制某某”这种事是否合理合法,他们只是为了自己热爱的东西被封禁而如丧考妣,然后转身为自己讨厌的东西被封禁而山呼万岁。

其逻辑相当于“哎呀街上来了个杀人犯真可怕呀,但愿他别摸到我家,最好是把讨厌的邻居灭个满门”。

这种思路妙就妙在,默认自己喜爱的事物是“安全的”,相信上头的大棒子不会敲到自己头上。

结合广电总局以往的行径,有一则著名的寓言,简直就是为这群网络上的正义群众量身定做的:

当他们禁止韩星来华演出的时候,

我保持沉默;

因为我不是韩流饭。

当他们封杀日本动漫的时候,

我保持沉默;

因为我对日漫不感兴趣。

当他们拒绝美剧上架的时候,

我没有抗议;

因为我从不看美剧。

当他们来墙掉Steam的时候,

我保持沉默;

我一般都是玩盗版游戏。

当他们来关闭互联网的时候,

我环顾四周,

发现已经没有人能替我说话了。

别以为广电总局干不出来,看看它是怎么对付网络机顶盒的。

广电先是不许电视集成机顶盒功能,必须从他们家买个机顶盒放家里,然后现在谁家都是一台电视两个遥控。

网络机顶盒出来之后,分走不少市场份额,他们开始用自己手中的权力极力打压,后来干脆不许网络机顶盒能看电视。

机顶盒厂商纷纷开发软件,供人下载软件看电视。

广电总局开始封杀软件。

封了张三,来了李四。广电总局急了,下令不许网络盒子装浏览器,应用商店内容必须审查上线。

不得不佩服电视厂商,民间有智慧。他们开发了一种55寸的“平板电脑”,心说,这尼玛是电脑,不是电视,你总管不着吧。

不过智慧还是没法拼过无耻,广电总局说:是不是电视我说了算。

广电总局无耻在哪里呢,它无耻在玩的是两千年前的套路,叫:法不可知,则威不可测。

广电总局宁愿冒着被人骂傻逼的风险也不告诉大众是依据哪条法律法规限制这个限制那个。

为什么不告诉大众呢,因为他们也没有。

他们抵制避孕套广告,却允许人流广告。他们禁止建国后成精,但欣赏抗日英雄手撕鬼子,一枪打八百里。看似自相矛盾,道理永远是简单粗暴的:凡是掌握权力的部门,都希望自己的自由裁量权扩大,不希望被法律法规限制。说你低俗,你就低俗,说你色情,你就色情,说你意识形态问题,你就有意识形态问题。而背后,则永远是利益。

推及开来,简直中国的任何有一点儿权力的部门都尼玛如此。

尼尔•波兹曼老师说:有两种方法可以让文化精神枯萎,一种是奥威尔式的——文化成为一个监狱,另一种是赫胥黎式的——文化成为一场滑稽戏。”

《娱乐至死》告诉我们,什么样的媒介就干什么样的事,电视这东西只能唱歌跳舞婆媳关系电视剧的娱乐。

我们中国的电视上偏偏有《百家讲坛》《感动中国》,一本正经的宣导价值观,结果就只能是使价值观变成了一个笑话。

奥威尔害怕的是我们的文化成为受制文化,赫胥黎担心的是我们的文化成为充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。 ”

你猜怎么着,奥威尔所预言的,和赫胥黎所忧虑的,本是一个事物的两极,却能在一个国家同时出现,真是妙不可言啊。

|