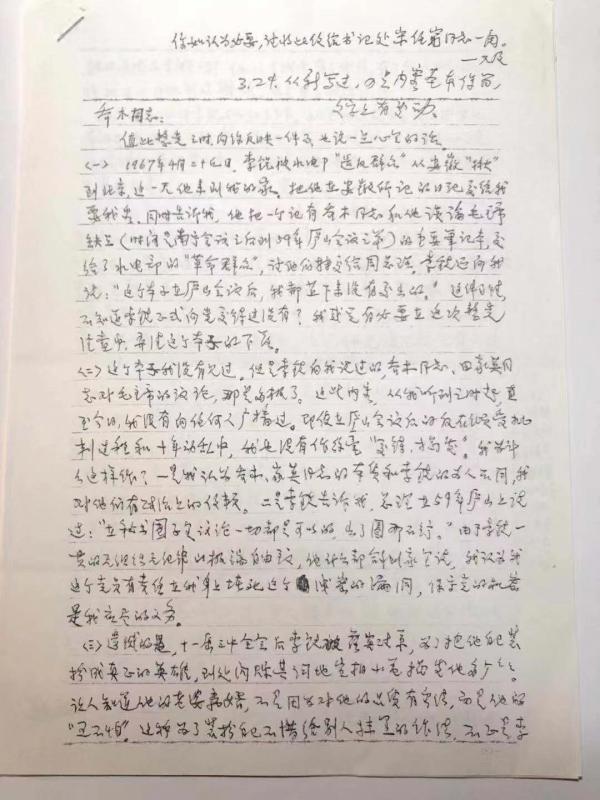

你如认为必要,请将次信给书记处宋任穷同志一阅。 ---- 又及 3.24. 从(重)新写过,但是内容基本保留,文字上有变动。

乔木同志: 值此整党之时,向你反映一件事,也说一点心里的话。 (一)1967年4月二十几日,李锐被水电部“造反群众”从安徽“揪”到北京,这一天他来到我的家,把他在安徽所记的日记交给我要我看,同时告诉我,他把一个记有乔木同志和他谈论毛主席缺点(时间是南宁会议之后到59年庐山会议之前)的重要笔记本,交给了水电部的“革命群众”,请他们转交给周总理。李锐还向我说:“这个本子在庐山会议后,我都藏下来没有交出的。”这件事情不知道李锐正式向党交待过没有?我感觉有必要在这次整党清查中,弄清这个本子的下落。 (二)这个本子我没有见过,但是李锐向我说过的,乔木同志、田家英同志对毛主席的议论,那是多极了。这些内容,从我听到之时起,直到今日,我没有向任何人广播过。即使在庐山会议之后的反右倾受批判过程和十年动乱中,我也没有作丝毫“交待、揭发”。我为什么这样作(做)?一是我认为乔木、家英同志的本质和李锐的为人不同,我对他们有政治上的信赖。二是李锐告诉我,总理在59年庐山会议上说过:“在秘书圈子里议论一切都是可以的,出来圈那不行。”由于李锐一贯的无组织无纪律的极端自由主义,他什么都拿到家里说,我认为我这个党员有责任在我身上堵死这个泄密的漏洞,保守党的机密是我应尽的义务。 (三)遗憾的是,十一届三中全会后李锐被落实政策,为把他自己装扮成真正的英雄,到处闪烁其词地宣扬小范揭发他多少多少。让人知道他的老婆离婚,不是应为对他的品质有看法,而是他的“五不怕”。这种为了装扮自己不惜给别人抹黑的作(做)法,不正是李锐的道德品质问题吗?他以为现在有了地位,有了领导同志的信任,就可以由他制造舆论,这是什么政治道德?! (四)根据我对李锐为人的了解,如果他还没有交待上述笔记本的事,那他很可能矢口否认,甚至反咬我一口,因为此事无法提供在场的第三者。我郑重向党申明,我的以上“揭发”是严肃负责的,如有不实,愿受惩处。 (五)附带再说一件小事。李锐被落实政策后,把我在“文革”中交请水电部上交国家的一笔钱领走了。此事从1982年春天,我请三机部党委追查以来,经过了水电部党委,中组部党委,都因为李锐态度恶劣而地位又高,无人敢于认真过问。最后,水电部党委竟根据李锐本人的意旨,向三机部表示他们愿意另外拿钱推还我的这笔款。在这种允诺之后,已经又拖了十几个月,三机部党委十四次打电话催办,水电部的回答都变成“研究”。也就是说水电部应李锐本人的要求(李锐对水电部李??副部长说,他多年挨斗,他要这笔钱不能退还,请水电部另外拿钱退给小范),代他出面挡阵。整党决定说要敢碰硬,李锐的贪财不是偶然的,是一贯的,这也是我所认为他的“品质不好”之一。 (六)我在文革中揭发过李锐同刘澜波同志之间是宗派关系,事实根据是李锐自己告诉我的一些事,今天用整党的标准看,我也认为李刘的关系(我不涉及澜波同志的整个为人)有很多无原则,不符合党内生活的事实。李锐在他写的《一个晚年大放光芒的人》中,竟不指名地说他向造反派作交待是因为“在北京的知情人揭发了很多”。堂堂中央委员,在党报上搞此小动作,不是品质问题又是什么? 敬礼! 范元甄 1984年3月16日

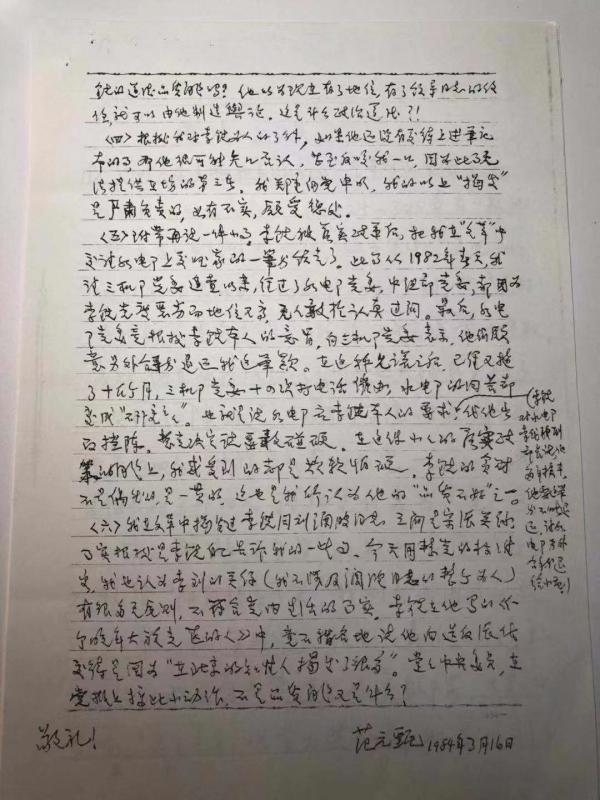

|