1941年12月8日,日军偷袭美国设于太平洋珍珠港的海军所在地,同日美国对日宣战,太平洋战争爆发。 对美国来说,他们在远东的首要目标就是尽早打败日本结束战争。当时在高思领导下的美国大使馆,开始把工作重点放在编写战地和外地的独立的、第一手报告。 摆在美国面前的问题是,由于国民党的封锁,美国对中共缺乏直接接触,信息都是二手资料,信息来源存在严重偏差。 盟军中国战区参谋长史迪威的政治顾问戴维斯在为前者准备的备忘录中指出: “中国在战后极有可能爆发内战,届时苏联将支持中共,美国则会以支持国民党而与苏联对立。对此,美国急需全方位了解中共的政治及军事实力。”

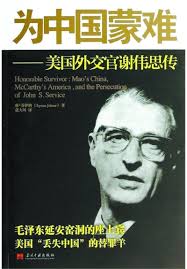

1944年,日军在中国发动最后的攻势,先是横扫饱受饥荒灾害的河南,在一个月内消灭了驻扎河南的中国军队34个师,并打通平汉铁路。紧接着,日军发起了对粤汉铁路的进攻。 到1944年底,国民党政府已经丢失了平汉铁路、粤汉铁路,以及华东所有机场。 美军观察组成员“中国通”谢伟思

观察到民国中央政府的报告中指出,自由县的数目正在不断减少,而处于日军占领下的县的数量却在增加。 此外,国民党将共产党控制或活跃的土地,也视为丢失给了日本人。中央政府发言人声称河北像满洲一样,完全处在日军占领之下,因此不是战区。 日军的猛烈攻势,使重庆感到恐慌。谢伟思在给美国政府的报告中也认为,中国局势正在迅速恶化。日军在中国东南部的重大攻势可能将中国一分为二,中国将会受到严重的经济和政治影响。 部分粮食生产区即将丢失,贸易、货币流动将受到严重阻滞,军心涣散,民心低靡,绝望和沮丧的气氛像毒雾一样四处扩散。 正当国民党节节溃败之际,罗斯福找到正在美国请求贷款的孔祥熙诘问:“中国的军队到底在哪里?他们为什么不同日军打仗?” 美国大使高思在一旁回答道:“7个空军基地,36个飞机场陷进敌手,我看毫无办法,只有蒋介石下去,或是发生一场成功的革命,中国目前趋势才能改变。” 费正清后来回忆:“在1945年,许多美国人认为,如果当权的政府垮台,中国人还好过些。”

在谢伟思的言辞尖锐的报告中,国民党政府是一个受到全面削弱且威信扫地的政府,它拒绝解决中国的一些根本性的经济问题,诸如:“土地越来越集中于少数人手里,过高的租赁费,毁灭性的高利率以及通货膨胀的冲击”。 美国记者杰克·贝尔登在走访沿途村民时发现,民心民气和对战争的态度,随军粮负担的轻重不同和人民是否受过日军的实际入侵之苦而各异。在日军未曾到过的河南某些地区,人们直言无讳地强烈表示不满,公开表示希望把中国军队赶走。 谢伟思在对1942年河南灾荒的报道中,也指出一个引人注目的现象:河南农民本来已经对抗战不感兴趣了,他们的苦难可能孕育着不满,而这种不满可能演变为对他们的处境的公开反抗。 如其预言的那样,1944年春,日军在河南发动了一次大攻势,当地居民对中国军队如此厌恶,以至帮助日军来解除国民党军队的武装。 美军观察组组长包瑞德于1968年给斯坦福大学教授莱门·斯莱克的信中写道:“只要国民党统治着中国,她就像火花往上飞舞一样,注定要落到共产党手中。蒋介石的愚蠢、傲慢和顽固只不过加快了这一进程。” 身处延安的美军观察组成员,对国共两党愈发紧张的态势非常敏感。他们发现国民党政府似乎已完全将战争胜利的任务交给美国,自己则开始为了各种目的而避免积极参战。 在著名的《1945年的政策建议》中谢伟思和卢登写道:“有充分证据说明,对现在的国民党政府来说,抗日与保存自己的政权相比居于次要地位。” 人们甚至担心,“现在已经不再是探求内战能否避免,而是它能否拖延到对日作战胜利之后了。” 1944年夏,美国副总统华莱士访华,向蒋介石传达了罗斯福总统的信,谈判僵持到最后一天,蒋介石最终放行美军派遣延安观察组。 两周后,华莱士给罗斯福特发出了如下电报:“蒋充其量只是一个短期可以依靠的人物,人们不相信他具有治理战后中国的智慧和政治力量……整个亚洲的前途处于危险之中。” 中国局势的发展,让罗斯福开始考虑改变其一味援助国民党政府的政策,至少,新的抗日力量的加入,有助于美国加速战争胜利的到来。 (维基百科资料:美军观察组(英语:United States Army Observation Group),俗称“迪克西使团”(Dixie Mission),是美国首次尝试与当时在延安的中国共产党及其八路军建立官方关系。使团从二次世界大战期间的1944年7月22日开始,到1947年3月11日结束。) 这支进驻延安的“美国军事观察小组”,由18名主要在中缅印战区的美国外交官、军人组成,代号“迪克西使团”。“迪克西”,指的是美国南北战争时的南方诸州,而它指向中国陕北解放区,可谓意味深长。 使团成员中,团长包瑞德,驻华外交人员戴维斯和谢伟思,都是讲着一口流利中文的“中国通”。

毛泽东朱德叶剑英和谢伟思。 这群“中国通”的目的,除了收集日军情报,帮助援救坠落的美国飞机,更重要的是,解答美国政府关于中国的一系列具体的疑问: 共产党地方政府的结构?“共产主义化”程度?它如何处理征税、征兵、征粮等事务?它是否显示了任何民主主义特征或可能?是否赢得百姓支持?它的军事实力和经济实力究竟如何?和国民党政府的差异对比? 谢伟思主笔的《1945年的政策建议》,是当时发回美国的报告中最引人瞩目的一篇。这位出生于成都、会讲四川方言的美国外交官,在1943年初返回华盛顿述职的时候发现,美国国务院与外界存在严重的阻隔。

谢伟思与四川老乡合影。左起:杨尚昆、陈毅、惠特尔西、朱德、谢伟思、吴玉章、聂荣臻。 迈克尔·沙勒在其著作《美国十字军在中国》中指出,在1944年谢伟思去延安前,可以说没有几个美国人真正了解中国共产党对美国的看法,他们所知道的点滴情况大多来自第二手资料。 后来接替史迪威任盟军中国战区参谋长的魏德迈也认为,谢伟思“对中国的风俗习惯了如指掌,因而能同毛泽东、朱德和其他共产党领导人建立保持融洽的关系”。

“他写出了一些有价值的政治形势分析,因为政治形势影响着中国政府的作战潜力,连带地也影响着在中国的美国部队的作战潜力。” 美军观察组抵达延安的前两个月,就向美国政府发回关于抗日根据地内人民生活、共产党军队的作战能力、共产党外交政策的报告多达112份。 当时国民党的宣传下,陕北是中国最贫穷的地区之一,国民党的封锁又使这种经济局面看似更加绝望。美军观察组的汇报,却仿佛描述着一个前所未有的世外桃源。

谢伟思在1944年《对陕北共产党根据地的初步非正式印象》报告中道:“我们一行所有的人都有同样的感觉:我们似乎来到了另一个国家,见到了不同的人民。” “那里不存在铺张粉饰和礼节俗套,言辞和行动上都如此。官员和人民与我们的关系,以及中国人相互之间的关系,都是坦诚、直率和友好的。谈到毛泽东和其他领导人时,都普遍用尊敬的口吻(提到毛泽东时,带有某种尊崇),但是这些人都是平易近人的,对他们完全没有奴颜婢膝之态。他们自由地参加各种小组。在衣着、生活或接待方面,我们看不见炫耀虚饰的现象……”

美军观察组与毛、周、朱、彭等中共高级军事领导人进行多次交流后,谢伟思在给国务院的报告中这样评价道:“他们的风度,习惯于推理思考和直截了当地处理问题,看来更像美国人,而不像东方人。” 在救援美国飞行员的过程中,共产党对敌占区广大农村地区的有效控制令观察组印象深刻。 “所有的遣送行动都在光天化日下进行且无需遮掩。一路上,庆祝会、欢迎会和演讲会几乎成了家常便饭。根据地的报纸不断提到这些过路客人,有的飞行员连美国军装都懒得更换。”

包瑞德极力向华盛顿主张,对中共抗日军队提供援助。“如果他们愿意抗日,而且人民又站在他们一边,美国对他们加以支持是值得对。我相信,向他们提供少量的弹药、军械、火炮组件和信号器材将会产生即时效果……我确信,中共军队能立即对在华盟军对战争努力作出贡献并减少美军伤亡和加速最后对胜利的到来。”

“迪克西使团”着军装合影。 盟军中国战区参谋长史迪威提出,延安是不是装出来的,要到其他地方看看。 从1944年到1945年,美军观察组曾派出三批军官到华北抗日根据地进行考察,他们用摄影器材拍摄了八路摧毁日军碉堡的过程,参与八路军的地道战,亲眼看见地道里的母亲因为害怕儿子的哭声暴露位置,捂住他的嘴导致窒息。 他们的所见所闻,不仅证实了共产党声称对敌占区广大农村地区的有效控制,更令他们发出感慨: “我们全力支持的政权(蒋介石政权)的表现和我们发誓要消灭的敌人(日本)是如此雷同;而我们从不予支持的中共却又与我们美国人自己这般相像。真是不可思议!” 对于美军观察组的到来,中共中央十分重视,将其称为“是中国抗战以来最大兴奋的一件大事”,中共“外交的工作开始”。 毛泽东亲自将8月15日《解放日报》的标题“欢迎美国军事观察员们”加上了“我们的朋友”。在正式宴会中,美军观察组也受到极高的礼遇。包瑞德总坐在毛泽东和朱德之间,谢伟思则坐在毛的另一边。

谢伟思回忆:“我们刚一到延安,毛泽东就在一天夜晚的联欢会上对我说过这样的话:我非常想更多地了解你们,当然,你们也想更多地了解我们。我们的想法是一样的。” 在往后的日子里,他曾与毛泽东多次促膝长谈,毛向其详尽地介绍中共的政策、新民主主义的观点,表达对战后局势发展的想法。 谢伟思强烈地感觉到,毛泽东“为了进行中国的建设,确实希望同美国进行合作。他十分希望把这些信息传达出去”。

毛泽东赠送给谢伟思的照片,上有他的亲笔题词。 观察组成员发回美国的报告,表示着他们对延安的惊喜与认可,而中共在这一时期,也不断抛出赞颂美国的言论。 1983年中共中央党史研究室编辑的《党史通讯》披露的毛泽东与美军观察组的部分谈话内容显示,当时毛泽东对美式民主表达了热烈欢迎。 毛泽东说:“每一个在中国的美国士兵都应当成为民主的活广告,他应当对他遇到的每一个中国人谈论民主。美国官员应当对中国官员谈论民主。总之,中国人尊重你们美国人民主的理想。” 而在美军观察组前往延安之前,毛泽东就曾在答中外记者团时发表了大段关于民主的著名言论:中国的缺点一言以蔽之,就是缺乏民主。“只有民主的统一,才能打倒法西斯,才能建设新中国与新世界。” 延安关于民主的开放言论,与彼时蒋介石政府的独裁与党禁形成了鲜明对比,自然引起了外国记者极大的兴趣和好感,毛泽东的讲话很快就传到了美国。

1944年6月毛泽东与来访的中外记者团合影。 值得注意的是,从1943年到1945年,每逢美国国庆日那一天,《新华日报》都要发表文章以示纪念。 1943年《新华日报》以《民主颂--献给美国的独立纪念日》为题,赞颂道:“167年,每天每夜,从地球最黑暗的角落也可以望到自由神手里的火炬的光芒……美国在民主政治上对落后的中国做了一个示范的先驱。”

1943年7月4日的《新华日报》。 1944

年7月4日《新华日报》社论将中共称为民主美国的同伴,孙中山事业的继承者。“我们共产党人现在所进行的工作,乃是华盛顿、杰弗逊、林肯等早已在美国进行

了的工作,它一定会得到而且已经得到民主的美国的同情。美国正在用大力援助中国抗日战争与民主运动,这是我们所感激的。” 这篇社论最后高呼:“7月4日万岁!民主的美国万岁!” 不仅如此,每逢华盛顿、杰斐逊、林肯的诞生日,《新华日报》也发表文章纪念。1945年4月13日《新华日报》在纪念杰斐逊的社论中写道: “在

20世纪的50年代,世界上还有根本不承认人民权利的法西斯蒂,还有企图用不正暴力来强使人民屈服的暴君魔鬼,还有想用一切丑恶卑劣的方法来箝制人民自

由、剥夺人民权利的'法规','条例','体制';还有想用'民主'的外衣来掩藏法西斯本体的魔术家和骗子,那么我们在今天这个民主先锋的诞生的日子,就

格外觉得自己的责任重大,也就格外觉得杰斐逊先生精神的崇高与伟大了。” 这样看来,美军观察组访问延安时期,更像是中共与美国的互相试探、互生好感的“蜜月期”。战争的推进,让华盛顿对中共这支中国战场上的新力量表现出兴趣。延安也意识到,美国正对它未妥善履行民主这一核心价值的盟友感到不满;而延安希望让美国相信,延安比重庆更为民主。

苏联记者彼得·弗拉基米洛夫1944年在《延安日记》中写道:“中共领导在对外政策方面,指望着美国人会对特区的军队发生兴趣,中共领导知道,美国人正在寻求兵力,以备对日决战之用。” 在王明的《中共五十年》中,其忆述的1944年毛泽东分别对谢伟思和美国记者福尔曼的两段谈话则使中共的用意更加明显: “我们不等待俄国的援助……中国和美国的利益是一致的……我们应该合作”。 “我们并不追求苏维埃俄国那种社会政治模式的共产主义。我们宁肯这样认为:我们所做的无非是林肯在国内革命时期为之奋斗的事情,这就是解放奴隶……。” 很难确切地说,中共在这一时期抛出大量赞赏美式民主的言论,在多大程度上是一种寻求战时援助及战后支持的“战略”。 但中共的民主主张,在1945年7月毛泽东与民主人士黄炎培进行的“窑洞对话”中得到印证。毛泽东说:中共已经找到跳出历史兴亡周期率的新路,“这条新路就是民主”。毛泽东曾经多次表示,希望访问美国跟罗斯福谈话。但是随着谢伟思离开中国。毛泽东的这种愿望无法实现。 伴随着赫尔利走马上任,中共与美国的“蜜月期”戛然而止。1945年1月,赫尔利向美国驻华各机构宣布,未经他批准,任何人不能将对蒋不利的报道送往华盛顿。 中共向华盛顿发出的信号,在美国国务院的档案室里束之高阁,尘封了二十余年。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 谢谢关注,后半部分明天转发。

|