马识途 先生110岁仙逝,很多文章出来,这里我找到这篇: 历尽沧桑人未老——我眼中的马识途先生| 李昕 | 来源 《新文学史料》2016年第1期 | 2014年8月4日,三联生活书店在成都购书中心举办了一场不同寻常的新书发布会。所发布的两本新书题为《百岁拾忆》和《百岁追忆》,它们的作者是年届百岁的马识途先生和他一百零三岁的哥哥马士弘老人。会场场面火爆,大厅被挤得水泄不通,许多读者自发地围观了这一盛景。两位百岁老人步履坚实,登台致辞,嗓音洪亮,铿锵有力。台下时时报以热烈掌声。 …… 两位饱经沧桑的老人回顾百年人生,其间的曲折和坎坷,以及由此而来的感悟和思考,多有震撼人心之处。然而越是这样,就越是使人们好奇:这两位老人是如何历经劫难而安然无恙,得享天年的?于是在新书发布会后,记者们纷纷向老人请教长寿秘诀。

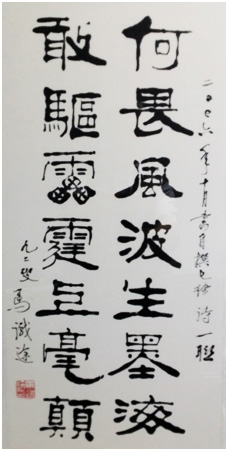

马识途赠本文作者的诗联 马士弘在他的书里说过,他与马识途兄弟二人共同总结了“长寿三字诀”:“不言老,要服老。多达观,少烦恼。勤用脑,多思考。能知足,品自高。勿孤僻,有知交。常吃素,七分饱。戒烟癖,酒饮少。多运动,散步好。知天命,乐逍遥。此可谓,寿之道。” 而马识途却在现场对记者说:“很简单,十个字,吃得,睡得,走得,写得,受得。”然后解释说,最重要的是“受得”。“经历了磨难的人,什么都不在乎,活得长。” 当然,他只是说了半句话,剩下的半句,留给大家去想。我猜这意思是,受了磨难的人,一定要心态好,乐观处事,笑对人生,方可长寿。 读读马识途的书,你可知道这位老人是何等的意志坚强,百折不挠。作为一个受过大难,也闯过大关的人,他的通达乐观,可以说是他生命的守护神。这从他在“文革”中的特殊经历便可以见出一斑。 “文革”开始后,马识途这个老革命被造反派批斗、游街,戴着高帽敲锣,“当众演猴戏”,还被安排劳改,每天打扫厕所。但是他把那个臭气熏天、尿水横流的厕所收拾得干干净净,然后居然贴出“厕所所长公告”,像造反派一样“勒令”大家遵守公德,保持厕所卫生。这种心态,简直够得上黑色幽默。 这故事也让我想起了另一位长寿老人杨绛先生。杨绛“文革”中被剃了“阴阳头”以后,也被惩罚打扫厕所。她居然可以把厕所上上下下清洗得一尘不染,把大便池的白色瓷砖盖擦拭得锃光瓦亮,然后便坐在那上面看书!杨先生和马老相似,他们的精神定力,绝非常人所能达到的。 马识途以这样的心态面对“文革”,尽管人身不免受到屈辱,但他在精神上始终是个强者。他早早就把“文革”的一切都看穿,作打油诗说:“你说我走资,我说你走资,大家都走资,哪里有走资。”被造反派揪斗的次数多了,他渐渐习以为常,将其当作家常便饭。他在被戴上高帽开大会批斗时,竟然可以低着头想自己的小说,想到开心处甚至笑出声来。甚至还有这样的情况,一天,他正在和自己的儿子下棋,造反派来人传唤,又要挨斗。他便对儿子说,棋不要收,我去去就回。批斗会上,在一片“打倒”口号声中,马老却低头默想那盘残局,灵机一动,竟吟出打油诗一首,其中有佳句:“红吃黑来黑吃红,一场混战乱纷纷。人生不过一棋局,我劝痴儿莫认真。” 境界若此,真让人感叹:好一个“受得”! 这也便是他“历尽沧桑人未老”的原因。 (二) 马识途兄弟的经历,颇有一些传奇色彩。 他们是一对名副其实的国共兄弟,而且兄弟俩分别在国共阵营中身居要职。其实两人几乎是同时走上救国救民的道路的,但他们作了不同的选择。日本侵略中国,兄弟两人都怀抱一腔热血,要抗日杀敌。哥哥马士弘进了国民党的士官学校,然后从军。抗战时打了二十多场硬仗,曾经从日本人手中救出一百五十二名中国年轻妇女,使她们和家人团聚,此事可歌可泣。他后来一直做到国民党军队的少将师长,曾拒绝和中共打内战,成都解放时率部起义,向中共投诚;弟弟马识途先是参加“一二·九”运动,继而在抗战初期加入中共,跟随地下党在白区战斗,经历九死一生,到成都解放时,已做了中共川康特委副书记。意味深长的是,哥哥起义时,弟弟正是代表中共接受起义的领导人之一。从此失散多年的兄弟算是殊途同归,共同走上了建设新中国之路。 他们的经历,就如他们自己所说:“追怀往事,仰不愧于天,俯不怍于人,襟怀坦白,差足自慰。”不管是“国”是“共”,他们都是于国于民有功之臣。同时,尽管历史上国共之间长期对立,使他们处在不共戴天的两大阵营,但这并没有妨碍马氏兄弟的手足情深。 国民党统治时期,马识途这个地下党时时处在被抓捕的危险境况之中。他的一些故事,很容易让我们想起小说《红岩》或者电视剧《潜伏》等一系列反映中共地下斗争的文艺作品。而他所在的川康特委,书记便是出卖同志的“甫志高”式叛徒,他作为副书记,在重庆老街上甩脱国民党特务盯梢的故事,颇为惊心动魄。在这种背景下,国军哥哥始终未与共产党弟弟为敌。特别是1941年,国民党掀起新一轮反共高潮,弟弟所在的中共党组织被破坏,弟媳带着刚满月的女儿被捕,在万分危急的情况下,时任国军少校的哥哥,还根据父亲的授意,暗中接应和掩护弟弟回乡。这一幕,让我们感受到了亲情的力量。 斗转星移,新中国成立以后共产党掌握政权,轮到当过国民党的哥哥日子不好过了。他的经历和背景总是被当作政治历史问题,从五十年代初期的“三反五反”开始,马士弘便一路挨整,一些蛮不讲理的人给他安上了各种各样莫须有的罪名。政治上被打翻在地不说,经济上也陷入困境。因为手边拮据,连孩子正常上学都难以为继。这时,哥哥便要仰赖担任共产党领导干部的弟弟的资助。其实弟弟马识途因为家庭人口多,又有老人要赡养,经济负担也很重。但是从1956年开始他毅然每月资助哥哥二十五元,以支持哥哥的孩子上学。整整八年,直到1964年哥哥经济情况好转,主动要求他停止资助时才结束。须知在当时,这二十五元绝不是一个小数字,大概相当于两个人一个月的基本生活费。由此,也见证了这对兄弟的手足之情。

马识途(左)、马士弘兄弟在一起 这样的故事,如果读者不了解历史背景,可能会觉得理所当然。但是,我们在二十世纪残酷惨烈的阶级斗争中,听到了太多因为政治原因兄弟相残、夫妻离异、家庭破裂的故事。那些故事告诉我们,长期的政治斗争,使得包括我们在内的国人的人性和人情曾经受到过怎样的压制和扭曲。正常与不正常已然被颠倒,人间伦理的准则已然被抛弃,以至于家人情愿为了“革命”割舍亲情,哪怕彼此反目。这曾是一个时代的特征。正是在这个背景下,马氏两兄弟互施援手的故事才特别令我们珍视,使我们震撼和感动。 当然,马氏兄弟情谊的纽带,牵在他们父亲的手里。他们的父亲马玉芝,民国年间在四川是个响当当的人物,辛亥年跟着革命党闹过革命,后来做过家乡忠县的县议长、洪雅县和大邑县的县长,在此期间治匪患,禁烟土,惩恶霸,修水利,促生产,获刘湘赏识,且民望甚高。父亲在自己的四个儿子中,尤为牵挂的就是马士弘和马识途这一对国共兄弟,因为那时这兄弟俩都出生入死,时在险中。当他得知小儿子马识途被国民党追捕,便冒险将他接回家中避难。此时马识途自己的媳妇和女儿被关在监狱,却带回了另一被捕共产党员的妻子许云母子。父亲为掩人耳目,竟慨然将许云收为义女,并将其转移至乡下掩护起来。作为一个乡绅,曾经的民国县长,如此的深明大义,令人肃然起敬。 至于说到马父在大邑县长任内惩治的恶霸为谁?不用猜,自然就是世人皆知的大地主刘文彩。马士弘详细地记述了1936年他父亲马玉芝在大邑上任时,那里恶霸横行,兵匪一家的情景。刘文彩和他儿子刘竹村如何打算给马玉芝下马威,而马玉芝如何处乱不惊,智勇兼备,恩威并施,灭了刘氏父子威风,大快人心。继而又彻底剿匪,赢得境内太平,所有这些都有声有色,颇具戏剧性。 世人或谓,刘文彩的故事可信否?的确,刘文彩之所以闻名天下,和六十年代“阶级教育”的宣传有关。那时有个“收租院”展览,把刘文彩作为剥削阶级的典型,讲出了他不少暴力欺压和残酷剥削农民的故事,比如说他私设公堂,在家里设置水牢等等。 近些年来有人研究此事,认为当初的宣传未免夸张。特别是刘文彩的后人为其喊冤叫屈。我本人也去过大邑县安仁镇,听当地人讲,刘文彩的故事,有些是虚构的。比如水牢,大概就查无实据。 但是要给刘文彩翻案,说他根本是个大善人,恐怕也难以成立。根据马氏兄弟的回忆,刘文彩够得上大邑的土皇帝,而他的儿子刘竹村,横行乡里,称王称霸,为非作歹,作恶多端,曾被县长马玉芝狠狠地教训。具体情节,包括刘家私设公堂都在书中有确切记载,不由人不信。 抛开这些是是非非不说,马家两代人的故事实在引人入胜。然而,马识途作为著名作家,写过《夜谭十记》等小说,讲了不少民国年间四川的奇闻逸事,真实传神地再现了当时的社会百态,但他却不曾以自己一家人的经历为原型,写一部有关二十世纪中国人命运的史诗性作品,未免有些遗憾。马氏一家在二十世纪的百年洪流中的亲身经历是那样曲折坎坷,那样震人心魄,那样耐人寻味,真可谓不是文学,胜似文学。 (三) 马识途原名马千木,“一二·九”运动后加入中共,入党时,自己将名字改为马识途,意谓从此找到了正确的人生道路。 这条路并非坦途。先是出生入死地斗争了十余年,才好不容易迎来了解放。按理说,天亮了,往后应该都是阳光灿烂的日子了。然而,事情不像人们当初想得那么简单。这匹识途之马的路,仍然走得不顺。 作为四川中共地下党的负责人,马识途解放后历任省市多个部门的党政领导干部。原本他身居高位,权力在握,只要跟着上面的政策走,他不该有什么麻烦。但是基于良知的思考,却给他带来诸多困惑。建国后的一次次政治运动,从“三反五反”、“忠诚老实运动”、“反胡风”、“反右”、“大跃进”,一直到“文化大革命”,他想不通的事情越来越多。他觉得自己跟不上,但特定情势之下,又只能跟着走,精神上时常陷入痛苦。他对于政治运动是深恶痛绝的,但是别人搞得热火朝天,他不但无力制止,还必须参与其中。他说: “接下来的岁月里我不断地参加‘运动’,也就见惯不惊了。有时是我去‘运动’他人,当裁判员;有时是我犯规,却忽然被当成被‘运动’的‘运动员’了。我还看到有的人正‘运动’别人,却忽然变成被人‘运动’了。” “许多人,特别是知识分子,忽然被革出人民队伍之外,忽然又准予重新回到人民队伍中来。我虽亲历,却至今不知其中奥妙。” 在这种“你方唱罢我登场”的整人运动中,马识途免不了要说违心的话,做违心的事。特别是他在运动中当“裁判员”的时候。他的内心在挣扎,良知不断在谴责自己。 1957年“反右”,“引蛇出洞,聚而歼之”的政策他不知内情,但却是具体执行者。他鼓励本单位员工打消顾虑,大鸣大放,畅所欲言,导致不少人被错划右派。定案之后,相关材料还要由他签字,批准生效。此时他深感痛悔,却已回天无力。他和夫人议论此事,捶胸顿足地自责:“我们的良心被狗吃了!” “反右”运动中,最令他难忘的,是他也曾被上级领导逼迫充当打手。面对自己地下党时期的老战友、老部下贺惠君,他上台做了违心的批判发言。尽管对方从来没有记恨过他。但之后他在直到贺惠君去世的几十年间,一直碍于自己面子,几次欲言又止,最终没能向贺惠君表示道歉,这成了他永远的愧疚和终生遗憾。 他的确参与过整人,但在更多情况下却是挨整的。他是老革命,解放时担任四川省两百位中共地下党员的领导人,可以算得上是开国功臣。可是几十年中,他心里一直有个疙瘩,就是“地下党”的历史,不但没有给他们这两百位“潜伏”的革命者带来什么光荣,反而为他们惹了不少麻烦。解放后,四川省委书记是来自“老解放区”的共产党领导人,曾是军队干部,人称“政委”。此人代表的“老区党”全面接管了四川的党政领导权,而“地下党”从此被边缘化。不仅如此,还由于“政委”对“地下党”的长期不信任,以马识途为首的两百名四川“地下党”曾经一次次接受审查,其中许多人在历次政治运动中挨整。马识途本人,也是多次受批判,做检查,被下放,直至“文革”中被彻底打倒。他一直想不通,为何“地下党”总是受怀疑?直到晚年退休以后,他看到的一份材料,才令他恍然大悟。原来,这份材料说解放初期中央有一个文件,对“地下党”干部的管理做了十六个字的批示:“降级安排,控制使用,就地消化,逐步淘汰。”他才明白了他领导的“地下党”为何受到那么多的不公平对待。 马识途把这“十六字方针”写在回忆录里。我们的编辑审稿时,希望核对这段史料。但马老也记不清史料出自何处。正巧此时我去吴敬琏先生家拜访。聊天时,我提到这件事。吴先生记性好,告诉我,这事情是陈修良(解放时的南京“地下党”领导人)说出来的,《炎黄春秋》发表过相关文章。 于是我查找了《炎黄春秋》,果然在2012年第8期上找到唐宝林的文章提及此事: 5月23日,南京市委就会师问题向中央、华东局写了报告。毛泽东看了这个报告作为“正确处理”解放军和南下干部与地方党组织关系的经验,立即转批给中共华中局和西北局:“兹将南京市委关于外来党和本地党会师问题的经验转发你们,请你们充分注意此项问题,务必抓紧指导,不要再蹈我党历史上对此问题处理不善的覆辙。”(参见《宋任穷回忆录》,第264、265页) 从此,与“南下干部”相对的“地方党”、“地下党”这些名称随之迅速推广,并开始见诸于党的文件。这一大批出生入死冒险斗争并做出杰出贡献的战士,解放后重新被打入“地下”了。他们的命运就是近几年才被披露出来的“新十六字方针”——“降级安排,控制使用,就地消化,逐步淘汰。”这份文件只发到当时的少数大军区的领导人。 文章说,“新十六字方针”在改革开放约三十年后,才由看过这个文件的个别幸存者将此方针披露出来。 由此可见,马老所言属实。但《炎黄春秋》的文章乃个人回忆,恐不能作为引用依据。所以最后,我们还是决定将这十六个字从回忆录中删去。 但这“十六字方针”引起了马老的思考。他认为这并不能简单地理解为党内的“老区党”和“地下党”这两大派别体系的矛盾,更是与当时错误的知识分子政策联系在一起的。因为“地下党”主要由知识分子构成。对善于独立思考和具有民主精神的知识分子不信任,在党内也一样。 尽管他的顶头上司“政委”,是按照“十六字方针”行事的,但是马识途仍然认为,在四川当地整治“地下党”,采取了一系列过“左”的手法,政委难辞其咎。“政委”对“地下党”偏见之深,甚至一直持续到改革开放以后,这令他愤懑不已。 他听说,“文革”后“政委”也曾经向他错整的一些人道歉,却一直没有向他和四川“地下党”道歉。于是他拒绝与这位老领导见面。其实,对于这位老领导,他还肩负着一个重要使命。 早在“文革”期间被关监狱时,他曾与“政委”的夫人关在一处。这位夫人在狱中曾经找到马识途,说自己从没有写过一份揭发丈夫的材料,没有做过一件对不起丈夫的事情。她希望马识途出狱后将这两句话带给“政委”,接着就含恨自杀了。马识途曾想,如果“政委”不道歉,这两句话就烂在自己肚子里。 然而后来有一年“政委”重回四川,在一个晚会上,马识途和他偶然见面,他想到“政委”“文革”中全家挨整,不仅夫人自杀,而且一个儿子还被造反派打死,其晚境颇为凄惨,不禁动了恻隐之心。于是上前将“政委”夫人的两句话转告,没想到“政委”竟当场泪流满面。 马识途后来说,此时他甚至产生了幸灾乐祸的念头,心想你把我们整得痛苦不堪的滋味,原来你也尝到了。但是他马上又自责,为这个念头感到愧疚。他想,毕竟,大家都是受害者。 这些恩怨故事,听来真令人百感交集。 (四) 在中共老一代革命者中,马识途是少有的才子。 他出生在书香世家,自幼喜欢舞文弄墨,吟诗作文。后来成为作家,他甚至算是科班出身的。曾被党组织送入西南联大中文系深造,师从闻一多等名家。然而作为职业革命家,他为民族大业奔波,是无暇进行文学创作的。虽然在联大时也曾试笔,写下不少文字,但为了地下工作隐蔽的需要,又只能忍痛将全部文稿付之一炬。等到解放后,他终于有机会拾起笔来写下第一篇文学作品时,早已过了不惑之年。及至创作出第一部长篇小说《清江壮歌》时,他已到了知天命的年龄。接着就是十年“文革”,等他再次以作家的身份与读者见面时,他已经是一位花甲老人。 我不是想说他是大器晚成。而是想告诉大家,他的文学之路并不平坦。 他的早期作品是几个短篇,如《找红军》《小交通员》《接关系》等,题材都是革命故事,在政治上很“安全”。但是他不安分,忽然又秉承老四川人幽默风趣的天性,写起了当时无人问津的讽刺小说来。虽然获得茅盾等前辈作家的好评,但在“文革”中却成了他一大反革命罪状。 那个时期他最重要的作品是长篇小说《清江壮歌》。这是他根据自己的亲身经历写成的,半纪实,半虚构。 前面曾提到,马识途的结发妻子刘蕙馨和他一起投身革命,曾任中共鄂西特委妇女部长。1941年,她与时任中共鄂西特委书记何功伟一起被国民党逮捕,当时她的女儿才一个月。刘蕙馨在狱中坚贞不屈,后被国民党杀害。在赴刑场途中,刘蕙馨巧妙地将怀抱的女儿扔在路边的草丛里。后来,女儿被好心的农民抱回家,抚养成人。直到1960年,马识途通过多方查找,才终于找到女儿的下落。 作品展现的便是这一动人的故事。一看便知,故事的主题是革命英雄主义,很符合六十年代的宣传口径。但是马识途写好小说,却迟迟不敢出版,他仍然担心挨批。那时文坛正在批判《刘志丹》“利用小说反党”,他把自己的作品拿给一些人征求意见,便有人建议他不要出版。等到1965年,他反复修改了作品,正准备尝试出版之时,四川老作家沙汀来信说,作品在第一章里写父女失散二十年后相见,两人相拥流泪,这种描写是不行的,会被批判为资产阶级人性论!于是他只得把这段描写删掉。即使如此,《清江壮歌》在“文革”中还是被定性为反党反社会主义的“大毒草”。 “文革”刚一开始,“政委”所主持的西南局就把他当作靶子,扣了一堆政治帽子,此后他坐了六年牢。他深知自己是因为文学创作受累,然而他“执迷不悟”,竟然在监狱中创作,写了两本书。十年以后“文革”结束,韦君宜来信,说人民文学出版社要再版《清江壮歌》,问他有什么修改?他说:“只要恢复准我流泪,一切照旧。”于是此书畅销二十万册。 他真正的代表作,是后来出版的《夜谭十记》。这本书写二十世纪三十年代的社会百态。以旧中国官场里的十位穷科员为主人公,通过十人轮流讲故事的叙述方式,展现旧社会官场上尔虞我诈、卖官鬻爵等等丑行,故事奇异,传奇色彩浓厚,语言幽默辛辣,自成一格。作为一部风格独特的讽刺性作品,在中国当代文学史上,简直找不到可以与之比肩的同类之作,因此理应受到极大的重视。 可是不知为何,作品出版后,虽然也受欢迎,但文坛似乎并没有对它显示出足够的热情。倒是二十年后,由导演姜文根据《夜谭十记》中的《盗官记》改编的电影《让子弹飞》,使这部作品的社会关注度大大提高。尽管经过电影改编以后,作品已经面目全非了。姜文自己说,他来了一次“信马由缰(姜)”的改编,意谓改编是以马识途的作品为框架,而主题、人物、故事、结构都按照姜文的思想理念来安排。这样的改法,马老不以为忤,表现了难得的豁达与大度。然而他也觉得哭笑不得——自己当了一辈子作家,其作品的价值竟要依托一部电影来实现,岂不荒唐。但这不就是当前中国文坛的现实吗? 更令他感到莫名其妙的是另一本书的出版。他有一本探讨中国经济和政治体制改革问题的理论著作,是他三十年前所做的《党校笔记》。出版时,编辑竟然在封面上做广告,印上这样两行字:“电影《让子弹飞》的原作者以责任和良知记述的对国事和党史的思考,对三十年后的今天仍然具有现实意义。”对此马识途报以苦笑,——难道自己这一辈子的成就,都注定要和一部电影绑在一起吗? 然而,社会对于他,还是有严肃的评价的。2013年,美洲华人作家协会为褒奖他的文学贡献,给他颁授了一个“终身成就奖”。这是一个很高的荣誉,他有些诚惶诚恐。领奖时致答词,他说:“我没有终身成就,只有终身遗憾。”意思是指,自己作为一个职业革命家是终身的,也是当之无愧的,但是作为一个作家,他是半路出家,误打误撞,至今没有写出可以传世的作品,够不上终身成就。他这么说显然是谦虚了。 去年我到成都,在参加马氏兄弟新书发布会时,我对马老说,暂不谈你的其他作品,只说现在出版的《百岁拾忆》,我认为就是可以传世的。因为我看来,真正说真话,写真事,抒真情的书,不仅值得当代读者阅读,而且将会流传后代。何况,《百岁拾忆》记录了马老一生都在苦苦寻找正确人生道路的历程,也就是他本人所说“一时失途”的迷惘和困惑,“一时识途”的清醒和远见,这种探索,代表了中国现代知识分子求索真理的心路历程,具有极强的典型意义,值得当代和后代的学人研究。 (五) 马识途的文化修养,直追中国古代传统士人,不仅能文,而且能诗能书。 去年5月,他精选出自己多年创作的一百四十八幅书法作品,在北京中国现代文学馆举办“马识途百岁书法展”,中宣部长刘奇葆,作家协会王蒙和铁凝都到场表示祝贺。大家看到这位百岁老人的作品神采灵动,风格俊逸,技法圆通,纷纷为之惊绝。 几天以后,我为来京的马老和老作家曾彦修安排了一次会面。他们是老朋友,见面后就手拉手说个不停。马老送上一本刚出版的《马识途百岁书法集》,曾老一面翻阅一面询问:“你什么时候开始学书法?” 马老答:“五岁练隶书。” 曾老又问:“你和四川省书法家协会有联系吗?” 马老说:“没有。” 曾老笑说:“那你是个人书法家。” 马老也笑说:“可是后来他们请我做四川省书法家协会名誉主席。” 他们的对话真逗,我们听了忍俊不禁。 和大多数书法家不同,马老所书,很少古人和他人诗句,更多的是他自己所拟对联,有些来自他的诗词作品,他以此来直抒胸臆,表达思想。 马老的诗词也是一绝。一时兴起,他不假思索,便可吟诗作赋。比如那天他和曾老吃饭时,听曾老说,自己刚刚被聘为《炎黄春秋》编委。他立即说要作诗,找人拿出笔纸,顺手就写下四句: 又见曾公号彦修,杂文泰斗谁能侔, 少年豪气依然在,炎黄文艺说春秋。 他的书法作品中,有一些对联,令人过目不忘。有一次和王蒙先生聊天,说起马老。他张口便背出马老的两副对联来,极口称赞。一副是:“人无媚骨何嫌瘦,家有藏书不算穷。”王蒙说,文人风骨,全在这里了。另一副是:“能耐天磨真铁汉,不遭人妒是庸才。”王蒙说这对联太牛了,马老真是牛人,看了过瘾。接着他发挥说,一个人有了成就,出了名,遭人嫉妒,让人议论是正常的,不让人说坏话是做不到的。他举例说,杨绛先生不希望人家议论钱锺书,宗璞不希望人家议论冯友兰,这不可能,连毛泽东也做不到身后不遭人议论。所以要以马识途“不遭人妒是庸才”的心态面对。他笑说,“有人骂你是好事,说明你值得后人重视。” 我们谈起马老还有一副与此意思相近的对联:“未遭受人算天磨三灾五难怎能叫钢丁铁汉,惟经历山穷水尽七拐八弯才得知况味世情”,都觉得只有历尽沧桑,大彻大悟之人,才能有这样的独特感受。结合马老的坎坷经历,大家都十分感叹。 我想起马老赠给我的书法作品。在他举办百岁书法展时,三联总经理樊希安和我都对他说,请他赐赠墨宝。他让女儿马万梅问我们,想写什么内容?樊希安如何回答我不知,我说希望写四个字:无欲则刚。后来马老说,因为时间紧张,不写新作了,就从展出的作品中挑选两副已装裱带镜框的送给我们,真让我们喜出望外。作品送来,我们一看,赠给樊希安的是:“四五个人风雨话,两三间屋古今书。”写的是文人淡泊明志,两袖清风,安于寂寞,交友读书的情景,颇有意境。樊本人是诗人,这两句应该对他心思。而赠我的一副,马万梅告诉我,那是父亲特地为我挑选的。内容是:“何畏风波生墨海,敢驱雷霆上毫颠。”太棒了,正是我期待的,我看后心头顿时为之一振。 我查阅了一些资料,发现这副对联,出自马老诗作《书愿》,此作品极显其性格之倔强: 顽石生成不补天,自甘沦落大荒间。 耻居上苑香千代,愿共山荆臭万年。 何畏风波生墨海,敢驱雷霆上毫颠。 是非不惧生前论,功罪盖棺待后贤。 其中,赠我的“何畏”一联,显然是化用了鲁迅《亥年残秋偶作》中的诗句:“曾惊秋肃临天下,敢遣春温上笔端”,但却反其意而用之了。鲁迅讲的是,在秋天的一片肃杀和凄凉之下,作为诗人纵有无限春温也无法倾诉。但马老此联,却是要表达一种信念,就是不怕以文字获罪之墨海风波,而敢于以万钧笔力暴露黑暗,谴责邪恶。这里抒发的是一种浩然正气,可谓字字千钧,掷地有声。 我将马老馈赠的墨宝拍了一张照片,收藏在手机里。那天与王蒙先生谈到马老对联时,我找出照片请他欣赏。他说这一幅对联也太牛了,敢驱雷霆,这不是牛到天上了吗?然后看看我,说,“这对联给你还正合适,是鼓励你出好书呀。但我看你还不够‘何畏’,你还是‘有畏’的,比如有的书你想出版,但是如果有人给你打招呼不让你出,你就不出了吧?”我承认他是点了我的穴,连说要以马老的对联作为警策。 我相信,结合全诗的内容来看,马老这副对联,其实就是他自己的座右铭。 马老是“敢驱雷霆”的,他要秉笔直书,留下真实的历史记录和自己对于时代,对于社会人生的观察与思考。他承认过去自己说过违心的话,但现在他不说了,他要学习巴金讲真话。写作《百岁拾忆》时,他表示自己讲的可能不都是真理,但却是出自肺腑之言。他认为错误的真话比虚伪的假话要好。他强调:“为天下立言乃真名士,能耐大寂寞是好作家。”他深知中国社会要进步,必须吸取上个世纪的若干经验和教训,因而有必要正视历史,包括历史的创伤。 于是他根据自己的亲身经历,写成了记述“文革”全过程的《沧桑十年》,力图为后人留下真实的史料;1989年的政治风波,他逐日观察,搜集资料,写下了大量的日记和笔记。 他非常勤奋,近几十年来,一直没有停笔,他在用自己的笔探索真理,希望自己真正进入“老马识途”的境界。虽然已过百岁,但他身体健朗,精神焕发,说是乘着余霞满天的光景,还要大写特写,于是又制订了五年的写作计划,这可真是要创造高龄写作的吉尼斯世界记录了。 让我们祝愿他健康长寿,并对他的新作保持期待。 2015年6月2—7日

|