去年2月17日在北京生活的美国汉学家Jeremiah Jenne於洛杉矶书评杂的博客上,发表了一篇文章,评论我的新书《周恩来的秘密情感世界》。他写得很认真,还为此曾在他生活的社区公园中访问了一些当地民众,问他们如何看待我这本书披露周恩来是同性恋者的这个秘密。据他说,受访的北京居民以讥讽的口气表示不相信,有一位还指责说是外国人对周恩来的诽谤。 Jeremiah Jenne的书评基本肯定了我做的研究方向,也提出一些珍贵的意见。感动於他的认真,决定写一篇回应文章,就他疑惑的一些问题,谈谈我的看法,并藉此机会向一些读过我书的朋友和读者们解答他们心中的一些疑问。

我写这本书相当认真和严谨,引用的所有材料都有出处,并做了分析查证,不是只要有出处的,我就一律信以为真而采用。比如坊间有书指周恩来从法国归来能够担任黄埔军校政治部主任是因为获得当时共产国际领袖季米特洛夫的一封引荐信,对这个说法我在认真查找资料并做了时间比对後,认为不符事实而未予采用。对自己的结论,我也反复引用材料论述,尽力做到立得住脚。

因为是要写成一般读者都喜欢的大众读物,我对周恩来秘密情感的分析和解密,是采用了剥洋葱的方法,先从大众普遍疑惑的周恩来和邓颖超婚姻开始,然後再涉及广为流传的周恩来与一些女性的绯闻,层层拨开,层层否定,排除了周恩来和任何女性有爱情关系後回到核心问题,即周恩来个人的情感趋向归於何处这样一个秘密。

Jeremiah Jenne在肯定我的写作之同时,认为我的论断“周恩来是同性恋者”所提供证据还嫌单薄。他首先提出的第一个疑问是,我是否以今天人们对同性恋的理解来套到中国历史人物身上。

周恩来当然是历史人物,但我想Jeremiah Jenne所谓的历史人物,应该是婚姻性爱观念有别於现代人的中国古人。可以肯定地说,周恩来不是古人,也不是新旧过度的民国时代仍然拘泥于儒家道德传统的旧时人物。他是一位现代人,在他青少年时代是当时所谓的新派青年,他在南开中学(中国最早的西式精英学校之一)接受的是西花程度很高的现代教育。他早年的书信日记,虽然采用的是一种半文言半白话的文体,但他对婚姻、爱情的看法是新派的,受西方影响甚深。我在书中特别提到,周恩来到日本後为情所困,是由於当时中国主流社会已受到西方基督教文化影响,对男性之间的性爱情欲抱著批判的态度,因此之故周恩来知道自己情感倾向为当时社会主流所不容,才精神非常痛苦。他在2月15日这天的日记,有对他情感苦闷的长篇记述,说他无法断绝和他有缘的人,破不开情关:

以後我搬到神田住,忽然又为孤单独处的缘故,看著世上一切的事情,都是走绕道。“苦海无边,回头是岸”。不如排弃万有,走那“无生”的道儿,较著像省事的,闹了多少日子,总破不开情关,与人类总断不绝关系。虽不能像释迦所说“世界上有一人不成佛,我即不成佛”那麽大。然而叫我将与我有缘的一一断绝,我就不能,那能够再学达摩面壁呢?既不能去做,又不能不去想。这个苦处扰,我到今年一月里才渐渐地打消了。

对於周恩来日记中表达的感情,我认为自己完全没有误读,周表达的感情是爱侣之间的情爱,而非男性朋友之间的单纯友谊。

周恩来第一天的日记就说,他“有生以来沾著一个情字”,2月15日的日记又说他“总破不开情关”。“情”从字面来讲,可以解释为感情,也可解释为男女之间或同性之间的情爱。周恩来在日记中提到的这个“情”字应理解为男女之间或同性之间的“情爱”,而非泛泛的人类感情。“情关”这一词至今通用,一般都指“受到爱情困扰”的意思。因此周恩来在日记中所说应该是指他正在恋爱之中,而且还为他的恋爱所苦,无法摆脱。如果周恩来是指朋友之间的友情,应该不会这样表述。在传统中文表达中,男性朋友的友谊称之为“义”,即“朋友之义”。当然也有用“情”字,但前面会加上限定词,比如“兄弟之情”、“结义之情”等。如无限定词,两位男性之间谈“情”,就很难不被人怀疑其有超越友谊的情爱关系。

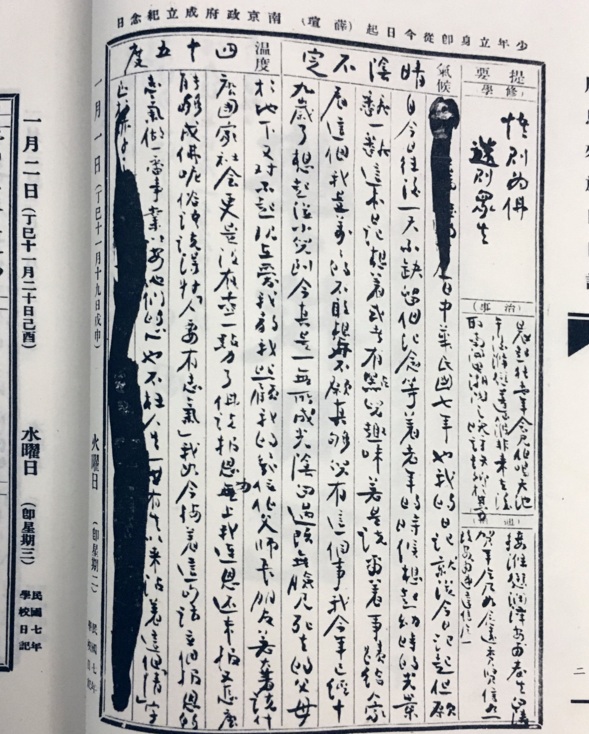

退一步来说,如果周恩来这里的“情”是指朋友之情,为何要把“有生之年沾著一个情字,至於赤子之心”後面的话用浓笔涂掉?这被涂掉部分很明显是与周恩来的“情”有关,很可能很明确清晰地披露了一些具体的细节。中国传统文化相当推崇男性友谊,甚至置於夫妻关系之上,如果是男性之间的“兄弟之情”,又有什麽样的心理障碍使周恩来无法宣洩於口而必须涂掉掩饰?2月15日的日记谈到他破不开情关,说“叫我将与我有缘的一一断绝,我就不能,”这些有缘的人如果只与他是金兰之交的朋友,周恩来为何起意要“断绝”,为什麽又为断绝不了而苦恼?

很明显,他这个“情”不是为社会所容许的感情,是不能公开表达的,与他有缘但要被迫断绝关系但他又不断绝不了关系的人,应该是与他有一种超越纯粹友谊,而他又依赖极深,情感上无法摆脱的关系,这种关系也是社会所不容的关系。

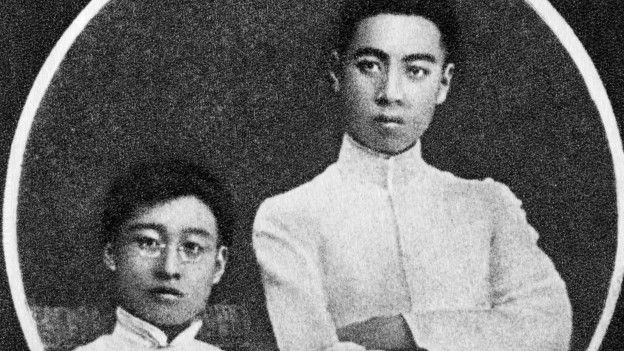

Jeremiah Jenne指出,中国男性情谊形形色色,中国男性友谊光谱很广,从纯粹的男性友谊到有情有欲的同性恋人都有,因此同性恋和男性友谊之间的界限相当模糊。他特别提到,在传统中国男性的性爱中,有些已有家室的上层社会男子狎玩男童,这些男童能歌善舞以取悦客人,称之为相公,但狎玩他们的男子不一定是同性恋者。  周恩来和李福景摄於1915年南开同学时 1,周恩来和他南开中学学弟李福景有超越男性友谊的情谊。 这个问题,我在书中已涉猎到,特别提到中国传统强调男性友谊,甚至人伦价值排位上将其放在夫妻关系之上,所谓“兄弟如手足,夫妻如衣裳”。而且由於传统中国男女之间禁止社交,即所谓男女授受不亲,男性的社交只能在男性的圈子中活动,因此男性友谊中可能也夹杂著很难为外人所知的同性恋,使得男性友谊和同性恋之间的界限模糊化,但同时也使得中国同性恋者比起西方有较大的公开活动空间。另外西方的同性恋者可以独身,但中国儒家文化传统极之重视家族繁衍传宗接代,同性恋也一定会结婚生子,完成传宗接代的家族责任,这也使得中国同性恋者可以隐身在有家室的男子之中,因此有家室的男子未必就不是同性恋者。

Jeremiah Jenne提到的中国男性狎玩相公有独特的时代背景。 由於中国清代官场禁娼,为满足情欲,身居北京的官僚以能歌善舞的男童(相公)作为妓女的替代品,因此北京著名风化区八大胡同最初即以男性卖淫的相公堂子为主,中国京剧名旦梅兰芳即出身相公堂子。但在清朝晚期,相公堂子已式微。周恩来青少年时代更是风气大变。如果Jeremiah Jenne认真读完我这本书,就知道我的书对周恩来这个青少年的时代背景已交待得很清楚。由於西方基督教文化传入中国,同性恋在中国主流社会逐渐成为禁忌。民国时代不禁女性出卖色情,但禁止男性卖淫。民国元年北京政府下令禁止男性卖淫的相公堂子,主要理由是男性卖淫“贻笑外邦”(让外国人讥笑我们)。因此民国时代的男子除非是同性恋者,已没有必要以相公作为妓女的替代物来满足情欲。而周恩来在日本读书,已是民国七年之事。 而最重要的是,周恩来和同性爱人李福景两人出身同样的上流社会世家,并有世谊渊源,社会地位相当,而且两人的人格是完全平等的,周恩来对李福景的爱是现代意识相知相交、两情相悦的平等的爱,完全不存在旧时上层社会男子与操贱业的相公之间狎玩和被狎玩的不平等关系。 传统中国社会男女授受不亲,但周恩来青年时代已可接触女性,男女之间已有一些公开的社交(当然很有限),比如周恩来可以接触到同学或朋友的未婚姊妹。而且进入民国,来自西方的男女婚姻自主观念也开始影响中国,追求婚姻自主的上层社会青年越来越多,周恩来本人即是其中之一,他对爱情婚姻坚持自己有选择权。周恩来曾多次拒绝老师同学和朋友的提婚。周恩来赴日之前向他提出的一宗婚事,对方是位正在受现代西方教育,家室良好的美丽少女,郎才郎貌、女才女貌,周若同意,将缔结当时最令人羡慕的理想文明婚姻(即包办婚姻的对立面),但周恩来因为自己的性取向而拒绝了。其後他在日记强调他信奉“不婚主义”,这个当时在中国最激进的思潮——无政府主义的一个口号。显见周恩来对待婚姻爱情的方式是现代的,不能将传统旧中国上层社会男子的性观念和性行为套到他头上。  周恩来元旦日记最後一部分被涂掉 周恩来元旦日记最後一部分被涂掉

2,周恩来1918年旅日日记元旦开篇就说他有生以来沾著一个“情”字,但这个情是对谁而发,周恩来用浓墨将这个记载涂掉了,笔者考证後指此人是李福景。 Jeremiah Jenne指我根据周恩来8月27日这天日记最後一段文字“从怎页起直至十月二十五日,吾未尝提笔一记,此心之伤实历两月。每当月夕风晨、雨窗花前,吾心之念念吾家,想吾慧弟,尤难受也!”而判断周恩来对他的年轻学弟李福景有同性恋爱情,还不足以说服人。

周恩来写下的这段文字,是他获知李福景要去香港升学,而非到日本和他团聚後精神立刻崩溃,两个月後所补寄的一段日记。

如果凭藉孤立的这段文字,确实很难下这样的结论。但这是我一系列分析的最後一部分,前面已有大量资料做了铺垫。这段文字如果放在我书的上下文中,得出相关的结论是顺理成章的事。

首先我已指出,日记一开篇就说周恩来正在为爱情所苦,後来又说他破不了情关。周恩来日记中还多处引用表达相思之苦的古典诗句来表达自己的感情,比如“绵绵葛藟绵绵恨;寸寸相思寸寸灰”、“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”等。

既然他在为爱情所苦,他一定有所爱之人。那麽,周恩来所爱的这个神秘情人是谁?第一天日记被抹掉部分可能就是答案。虽然被抹掉,可否通过对日记抽丝剥茧般地分析去找出这个神秘的情人?如果他爱的是一位女子,我这本书的整个主题就已完全不成立,书也就不必写了。但在分析了日记及其相关资料,我得出肯定的答案,他情感所指的对象不是一位女子,而是他的男性同学李福景。

周恩来引用了唐代诗人白居易的一首诗《昭君词》作为他其中两天日记的格言:“汉使却回凭寄语,黄金何日赎蛾眉,君王若问妾颜色,莫到不如宫里时。”昭君是中国汉朝皇帝汉元帝的一位美貌宫女王昭君,她不幸被遣嫁给塞外的匈奴王作妻,引来中国历代文人的同情,写诗悲叹她的命运。白居易这首诗写已嫁到塞外的这位美女对旧主汉元帝仍思念不已,甚至希望有一天还能回到汉元帝身边,因此要将回汉地的使节询问君王“黄金何日赎蛾眉”(什麽时候拿黄金来把我赎回去),并说如果君王问起我现在如何,就说我还是像以前那样美丽。我根据这两天日记内容已考证出,周恩来引此诗是自比为王昭君,而他托汉使传达深情的君王就是李福景。 周恩来在写下上述“月夕风晨、雨窗花前”这段感情缠绵的日记後,因为精神痛苦,已基本不再写日记,因此他旅日生活的後半段竟成为空白,他曾在一位同学吴瀚涛家住过一个多月,此人的回忆证实他精神痛苦,人变得愤世嫉俗,犹如失恋一样。 而且在此之前,我也引用周恩来在日记中的话指出,周恩来厌恶男女之间结成婚姻,说婚姻是最苦恼的事,夫妻结合的唯一功能就是繁育。但他又极之推崇爱情,不过他的爱情观是“恋爱是由情生出来的。不分男女,不分万物,凡一方面发出情来,那一方能感应的,这就可以算作恋爱。所以马狗都可以有报恩的事体。至於夫妻,那纯粹为组织家庭,传流人种的关系,才有这个结合。” 周恩来对李福景用情如此之深,按照周恩来上述的爱情公式,指李福景为他爱人,排除周恩来和李福景是纯粹的男性友谊,这一结论不是牵强附会,而是完全符合周恩来的爱情逻辑的。当然我还是很慎重,只是说因为我掌握的只是周恩来对李福景这方的感情,只能说在周恩来眼中,李福景是他的爱人。至於李福景如何看周恩来则不知。周恩来爱男性,是同性恋者应该是无疑的。 我全书引用的所有资料,排除了周恩来对李福景是一种纯粹的男性友谊感情,肯定周恩来在情感上是将李福景当成自己的爱人,至於两人是否有肉体关系,因为没有资料,我未有做结论。周恩来另一位朋友路易艾黎,已公认为同性恋者,而且周恩来与路易艾黎两人关系极为密切,但也囿於资料的缺失,两人关系的真实性质,我也未去作出过度猜测。 周恩来不近女色这一点已是公认的事实。Jeremiah Jenne提到,中国社会主流依照儒家和革命教义对周恩来不近女色作出的辩解还是很有力的。意味我需要对此作出回应。 确实,我未就周恩来的禁欲和不近女色在儒家的教义上著墨,因为周恩来是新派青年,在写下这本日记的第二年他就参加了反对儒家旧礼教的五四运动,他的不近女色与儒家教义无关应该不言而喻。其实中国儒家本身是不主张禁欲的,孔子即说过,“饮食男女,人之大欲存焉”,认为食色这两样东西都是人类的天性。後期宋明理学讲禁欲主要是针对女子,要女子三贞九烈,为丈夫禁欲守节,但男性是例外的。中国儒家极之重视家族繁衍,所谓“不孝有三,无後为大”,使得其中最道貌岸然,大讲“存天理灭人欲”的道学家也会在生育後代的幌子下三妻四妾,逞其情欲,不存在真正的厌女症,即不近女色。 但我在书中对革命教义与周恩来禁欲之间的关系倒是做了厘清。我书中指出,在周恩来青年时期,他同时代的激进青年主张个性解放和性自由,与他一同出道的中共早期革命者在他们的革命年代非但不是清教徒,而且还有纵欲和性乱交的现象,只周恩来是个异数。就此我用了整整一章来讨论,得出的结论是:“说周恩来为了革命不婚不恋,不符合上世纪三十年代革命者的现实。这个说法看来更多是来源於後来毛泽东统治时代,即所谓禁欲主义时代对前期革命生活的误读。” Jeremiah Jenne认为我应该就周恩来自己的性倾向陈述做出反驳。对此我颇为惊讶,因为我的整本书的大部分正是在做这个工作,给出的资料相当多。我基於这些资料指出,周恩来是用了一生的岁月来掩饰自己的性倾向,以假装他是异性恋。他和邓颖超的婚姻只是一个掩饰他性倾向的一个烟幕,两人表面是模范夫妻,但这只是一个华丽的空壳。 我指出,周恩来为了营造异性恋者的身份,甚至还为自己编造了一个初恋物件张若名,一个与他一道赴法的女子。我的书以资料证实:第一,他没有和张若名谈过恋爱,张不是他的初恋情人;第二,他五十年代向佷女周秉德解释他和张若名分手的原因,完全是谎言,经不起考证。 另一个有趣的例子是关於周恩来在德国的私生子传闻。这个传闻在周恩来当上红色中国总理後在西方广为传播,至周恩来去世仍未止息。现在已经搞清楚,这个传闻是个乌龙事件,私生子生父为一个叫朱林金的中国留学生,因为朱和周的拼音相近而产生了这个误会。一个红色革命领袖有个外国私生子自然是很大的丑闻,何况对於极度重视自己道德形象的周恩来。但最耐人寻味的是,1973年加拿大总理老特鲁多(现任加拿大总理特鲁多之父)访问中国,向周恩来亲自问到此事,周恩来“没有明确的表态”,他的回答是:“如果这是真的话,我对此一无所知。”这样的回答,并未澄清他是否有私生子,但却很可能引起他在德国曾有艳遇,但只是不知後来结局(德国爱人为他生了一个儿子)这样一种误解。精於心计的周恩来如此回答,自然有他强烈的动机。 一方面营造他直男的假像,但另一方面周恩来却极力掩饰他与李福景的关系。他後来多次接受西方和香港记者访问,回顾他的革命经历时,都说他当年是赴法国勤工俭学,不提他实际是与李福景一道经法国到英国留学,在英国与李福景生活一段时间後,因财力问题无法留在英国才回到生活费低很多的法国。周恩来是有意漏掉他与李福景同赴英国这一经历。由於周恩来对自己赴英留学这段经历讳莫如深,以致很长一段时期,有关周恩来的传记和文章都以为周恩来当年是前往法国勤工俭学。而耐人寻味的是,另一方的李福景似乎也相当回避他与周恩来的这段经历。他告诉自己的子女,说他是香港大学毕业後到英国留学(实际是李在香港大学唯读了一年,为了与周恩来赴英而辍学),与周恩来在法国分手(实际在英国)。两人不约而同地回避这段经历,是因为这段经历可能会披露两人有不能为外人道的极度隐私。 Jeremiah Jenne引用另一位美国汉学家Richard Burger的话,还向我提出了这样一个很好的问题,“如果周恩来真的是同性恋者,他一定会小心翼翼,不留下任何痕迹,要找到这样的记录应该是相当艰难。在毛泽东时代(直到上世纪九十年代依然如此)同性恋是如此的禁忌,难以想像周恩来会留下任何可以让人怀疑自己是同性恋的证据。” Jeremiah Jenne所谓证据,是指我判断周恩来为同性恋者最重要的依据——周恩来1918年的旅日日记。书出版後,也有朋友问过我相同的问题,说既然周恩来用了一生来维护他的情感秘密,为何又会留下这部日记?这是一个相当好的问题。 1920年周恩来赴欧洲时将这本日记寄放在南开一位同学家中,到中共上台他当总理後,这位同学的後人才将日记交还给他,事隔已三十年。我的看法是,对这本日记,性格自恋的周恩来应该相当珍惜,因为这承载他已不可回复的青春时代的记忆,他不会忍心销毁,但他也意识到日记会披露他同性恋的秘密,因此涂去了最关键的内容,即日记开篇说他“有生以来沾著一个情字”後面的记述。可以想像,周恩来很可能在这後面的记述中披露了他是为了谁而动情,即他爱的这个人是谁。我认为这不可能是出版方面为了掩饰周恩来的同性恋秘密将这段最重要的资料涂抹掉,如果是出版方的话,编者不会特别注明以引人注意。而且中共官方出版人大概也没有这个权力去涂抹删除中共领袖的手稿资料。做这件事的只可能是周恩来本人。 更重要的是,这本日记回到周恩来手中已是上世纪50年代,在中国社会,同性恋早已是禁忌话题。同性恋不但被视为流氓犯罪行为,而且同性恋话题完全消失,这使得当时的中国人完全缺乏对同性恋的认识,即或是研究周恩来的专家接触到这本日记,也不会朝同性恋的角度去解读。我认为周恩来的妻子邓颖超生前一定读过丈夫这本日记,她可能已察觉周恩来与李福景的关系非同一般,但她不会知道这是同性恋的感情。因此周恩来去世後,是邓颖超将日记交给了中共官方档案馆永久保存。 而且周恩来这本日记对自己情感的描述还是相当隐晦的,不但需要耐心的细读,还要有对同性恋的基本认识,才可能穿透到周恩来内心真实的情感倾向。我们今天以此为材料来讨论周恩来的性倾向,是因为我们对同性恋已有了比较多的认识,而且社会对这样的讨论也空前开放和宽容。如果我本人生活在同性恋为禁忌话题的时代,我一样会对同性恋感到陌生无知,即或我接触到周恩来这本日记,也不会有任何超出官方解释的理解。

|