2019 3 20

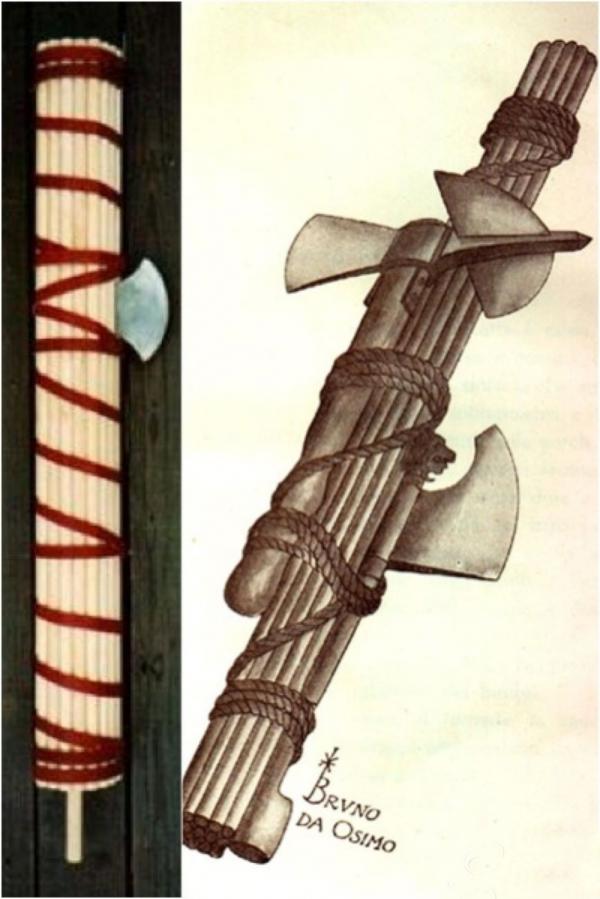

Fascio Littorio 這是法西斯典型的標誌物,它起源與古羅馬,古羅馬的共和國,不再有王,也沒有獨裁者,執政官負責管理國家事務執政官履行職責的時候穿着暗紅邊的紫袍子,坐在象牙寶座上,由儀仗隊護送着。執政官外出的時候,帶着12名侍衛官。其中一位侍衛官肩上扛着一束笞棒,fascio littorio,如,上圖,中間插着一把斧子,象徵着國家最高長官的最高權力。這種象徵着最高暴力和權力的標誌幫, 它是用來處人以死刑的一種刑具。倘若有人犯了嚴重罪行,執政官便聲若洪鐘地宣判:“用‘法西斯’對他處以死刑。”侍衛官立即從肩上解開笞棒束——“法西斯”,狠狠地抽打罪人,直到把他打得皮開肉綻時,再拉他跪在地上,從“法西斯”中抽出斧頭,當場砍下他的頭顱。 這就是法西斯的起源,它出於人們對於秩序的追求與維護,執行人則是執政官。 秩序是每一個社會都需要的,維護它則是一件必然之事了,大家各忙各的事情,對於集體秩序的維護則是執政官的事情了----設計的很好,幾乎挑不出什麼毛病來。 然而,歷史給了我們清晰的答案。 我有時候會靜靜的自問‘法西斯離我們有多遠?在這麼多教訓之後還會再來嗎?’。 二戰結束近85年了,希特勒死了,但是法西斯並沒有絕跡,我們看到了蘇聯,北韓與眼前的中共,他們都在試圖維護着某種秩序,稱之為‘理想’也好,名之為‘夢’也罷,總之是‘執政官’心中的秩序,忤逆者輕則在CCTV上鞭笞,重則入獄棒刑,令執政官感到絕望的人都被推出午門砍了頭。 法西斯,就在我們身邊,在我們觸手可及之處。 最近,我觀察到一個自發的社會團體的演化過程,我明白了,法西斯就在我們的體內,是一直存在那裡的,只是沒有被激活而已。

它如癌細胞一樣,存在我們的體內,當免疫細胞被屏蔽之後,癌細胞就會擴散,直到殺死它所的寄生主體。

與癌細胞不同的是,法西斯在其擴展的過程中也會有分歧,讓人困擾的是,法西斯在分裂之後通常會變得更法西斯,更加的獨裁與更不可遏,每一次分歧之後,法西斯變得更強大,因此它而註定了法西斯的死亡是無法自我救贖的。 我猜想,這也是名叫法西斯的這種癌症殺死它所寄生主體的必然途徑,與癌症的自然過程有所不同。 法西斯,有下面的四個條件:

1、 一個執政者的理想; 2、 某種程度的集體主義; 3、 權威; 4、 個人作為其中某一部分時可以得到某種滿足,精神的,或者物質的,甚至,兩者。 古羅馬看起來不錯的設計,引出了問題: 執政官的某種,儘管不切實際的,但是仍可稱之為為理想的東西被強加於社會,執政者具有某種超凡的控制力,如:《假如斯大林擁有一部智能手機》, https://cn.nytimes.com/opinion/20190319/internet-technology-stalin-dictators/ 監控無處不在,就像奧威爾所描述的那樣“老大哥在看着你!”,忤逆者,輕則鞭笞,重則棒刑,或者推出午門斬首,活着的都變成了精緻的利己主義者,頂多喝多了的時候罵一句娘,還需顧及一下是誰聽到了這句叫罵:窩囊! 執政官及其爪牙在行政時都得到了滿足感,精神的,或者物質的,現實是名利雙收。 問題出在哪裡了?非結構的均衡! 執政官有某種被稱之為理想的東西,儘管不切實際,但無人有能力拒絕,試圖拒絕者被鞭笞、棒刑或砍頭三者必居其一,以高壓維繫這個‘理想’,被稱之為:維穩。 這是一部只有油門沒有剎車的汽車,結構嚴重失衡,也許,我不擔心它跑得太快,也不擔心它走錯了方向,我喜歡在車上睡覺,我更擔心的是它剎不住車,睡着了都不知道自己是怎麼死的! 理想被高壓維繫,生活被扭曲,異議者被擠壓-----這就是法西斯的癌細胞。 怎麼辦?答案已在問題之中! 癌症的產生是因為抑癌基因變異,免疫T細胞被麻痹,所以癌症才會擴散;‘理想被高壓維繫,異議者被擠壓’,這就是‘抑癌基因變異,免疫T細胞被麻痹’! 讓理想回歸自然,與生活同一,讓異見分子充分地表達他們的個人意見,很遺憾,在很多的情況下我們做不到,可能礙於面子,更可能因為壓力,在壓力下個人利益的選擇。 當理想被強制,異見分子被擠壓,不用再猶豫:法西斯來了! 對於法西斯,像癌症一樣,我們似乎也沒有太好的辦法,只有重新喚醒免疫T細胞,在同一平台,如:依法治國,上拼刺刀:人民代表直選,讓理想回歸自然,以自由意志反抗任何形式的權威,督察執政官,法外無人。

|