来源:《爱乐者》2014年2月28日第195期

2005年7月9日,我在加拿大惊获噩耗,著名作家陆文夫先生在苏州逝世了。

陆文夫先生原名“纪贵”,因不愿当官,一心为文,更名“文夫”。他一生留下不少脍炙人口的佳作,如《小巷深处》、《美食家》、《井》、《小贩世家》等等,获奖无数,曾任中国作家协会副主席、中国文联副主席。名扬海内外,堪称度过了勤奋的一生。可是,他也留下了难以弥补的终身遗憾。作为一个著名作家,最想写的作品,竟没有写。

▲著名作家陆文夫

我和老陆是半个多世纪的老朋友了,给他夫人管毓柔、长女陆绮发的悼念信中提及,老陆一直想写民间音乐家瞎子阿炳的传奇,耿耿于怀数十年,却未能落笔,终乃憾事!

陆文夫还很年轻的时候,刚从苏高中毕业,返回老家泰兴;在华中大学集训半年,又跟随解放军渡江,到《新苏州报》社当记者。偶而听了二胡曲《二泉映月》,热泪盈盈,整个身心受到强烈震撼,夜不能眠,挥之不去,便专程去了一趟无锡城,到崇安寺雷尊殿去访问瞎子阿炳。那时,大概是1950年冬天,下了场罕见的大雪,天气极为寒冷,滴水成冰。

陆文夫来得迟了,他没有见到《二泉映月》的作曲者;差了一步,瞎子阿炳已在半个月前过世了(正确日期应该是1950年12月4日上午9时许)。正所谓,失之交臂,阴阳阻隔。瞎子阿炳的老伴董催弟(现误传为董翠娣和董彩娣),在阿炳灵前点香、烧锡箔。阿炳没有遗像,半桌上只有简陋的白木牌位,写着“华彦钧之位”几个墨笔字。

据他妻子董催弟说,阿炳是上吊自尽的。他虽给天津客人(中央音乐学院杨荫浏、曹安和二人从天津来),录了《知心客》等曲子,一个铜丸(铜钱)亦没有捞到。那天起身,阿炳想弹弹三弦(家中仅有一把破三弦),取下一摸,咦,蒙上的蛇皮,被老鼠啃了一个大洞,阿要触霉头!阿炳又犯瞎心思了,他想,这样寒冬腊月,怎么还会有老鼠出现?一定老天爷跟他过不去,不准他弹曲,不让他活下去啦,再加上烟瘾发作,呵欠连连,一把鼻涕,一把眼泪,家中断粮已久,颗粒全无,借贷无门,饿得实在受不住。趁催弟出去讨点冷粥冷饭的当口,一个想不开,抽出道袍上的腰带,梁上一挂,去见阎罗王嘞!

所以,瞎子阿炳(华彦钧)是上吊自尽的,不是如今《无锡市地方志》上记载,患病身亡。

老陆这次探访,记录了不少真实可靠的第一手资料。他请董催弟到前街“王兴记”吃了碗双浇面,包了几只小笼馒头给阿炳上供。临走时,塞给催弟八万人民币;那是旧币,相当于如今的人民币八元。

1950年,干部实行供给制:八元,已是老陆半个月的津贴了。第二年初春,他再去探望董催弟,催弟早已不在人世。这对患难夫妇先后过世,仅仅相差二十来天。可以说,对阿炳遗孀董催弟真正采访过的人,只有陆文夫一个。

以后,老陆又专程去过无锡两趟,访问了崇安寺雷尊殿的左邻右舍,以及瞎子阿炳的熟人、朋友四五人。这段时间,老陆为了揣摩阿炳的心态,不但反复倾听《二泉映月》,还拜姜守良为师,学拉二胡。

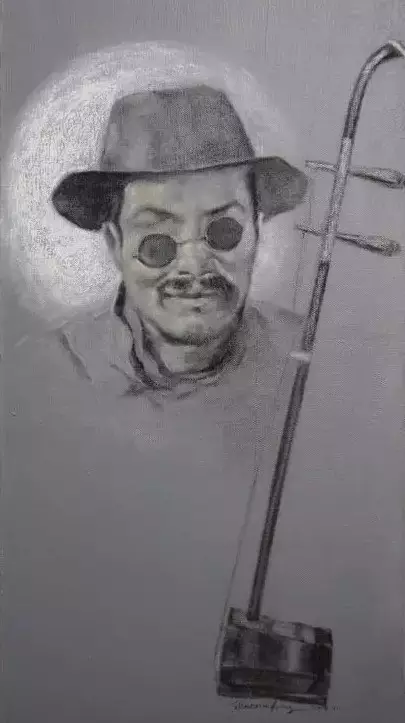

▲瞎子阿炳肖像

老陆记录了一大本原始资料,拟了创作提纲,兴抖抖地要找当时江苏省文化局局长、省文联主席李进(笔名:夏阳,有长篇小说《在斗争的道路上》问世)汇报。为了谈话从容些,老陆特意拣了个星期天下午,由我陪同,一起去了李进局长家里(南京申家巷复城新村)。老陆话没讲几句,已经被打断了。李进局长厉声训斥道,我们有这么多革命音乐家——聂耳、冼星海,你不写,非要写那大烟鬼、社会渣滓?可见是个感情问题!立场问题!给了本毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》,要他好好学习。后来,老陆被打成了“反党分子”,更加噤若寒蝉了。

上个世纪七十年代,我和老陆借调到江苏省人民出版社审稿,同住南京市后宰门招待所。房间里还有位年长的住客姓强,似乎是中医大夫。强先生双目澄亮,学识渊博,爱拉二胡;老陆便要他拉《二泉映月》。那时,《二泉映月》是禁曲,强先生不敢拉,老陆再三央求。强先生说,拉《二泉映月》要有心情,并要换上特殊的“老弦”;这种弦线不是尼龙的,比平常的丝弦粗上一倍,现在市面上根本寻觅不到。

老陆为听《二泉映月》,竟然钻头觅缝,到省歌舞团器材仑库里找到了这种奇粗的“老弦”。强先生不得不紧闭门窗、战战兢兢拉了这支禁曲。他总究有些提心吊胆,断断续续拉得并不专注,老陆却听了一遍又一遍……

▲ 陆文夫

打倒了“四人帮”,老陆当选为中国作家协会领导,春风得意。我和他一起观看无锡市歌舞团创作演出的《二泉映月》;生编硬造,牵强附会,气得老陆两眼发黑,只是对我摇头。剧中杜撰了一名叫“琴妹”的妙龄女子,和风流倜傥的“阿炳哥”眉来眼去,卿卿我我,在花前月下载歌载舞,以二胡与月琴相互挑逗、调情,完全贵族化了,变成了中国的“罗密欧和朱丽叶”。

我问老陆,你现在是文学界举足轻重的人物,还怕什么,为何不在有生之年,把真实的瞎子阿炳写出来?

▲ 瞎子阿炳雕像

我能写吗?陆文夫长叹一声,苦笑说,现在大江南北、长城内外一片“阿炳热”,送到我手头的本子就有十多个。无锡有,南京有,东北辽宁还有芭蕾舞,北京拍了电影,拼命把阿炳往高处拔,一招一式都要光彩夺目。中央首长也看过,一片叫好声,都评上了政府最高奖。

我能说,阿炳的眼晴不是被日本宪兵用硝镪水弄瞎的,而是嫖堂子,得了花柳病(梅毒发作)!

我能说,阿炳爱赌博、抽鸦片,败光了香火旺盛的雷尊殿,才弄得“赤脚地皮光”!

我能说,阿炳好端端的当家道士不做,自甘堕落,偏要做讨饭叫化子似的流浪艺人!

我能说,阿炳拉胡琴并非勤学苦练,只靠悟性,同一曲子,每次拉都不-样,任凭他即兴发挥!

我能说,《二泉映月》并非阿炳创作,源出风月场中婊子和嫖客调情时,唱的淫曲《知心客》!

尤其不能说,解放前,阿炳靠一把叫化胡琴,马马虎虎还能混得下去;一解放,政府雷厉风行,严加禁毒,他抽了三十多年鸦片,难以戒绝,烟瘾发作,又无经济来源,只得自行了断!

陆文夫只是想写一个真实可信的瞎子阿炳,顾虑重重,始终难以下笔。这是他的遗憾,也是我们时代的遗憾,民族的遗憾!

我想,陆文夫要是把“这一个”身处底层的瞎子阿炳写了出来,一定会比《美食家》中的朱自冶更具美学意义。依他扎实的文字功力,揣摩人物的深厚素养,真实地塑造瞎子阿炳,已水到渠成、呼之即出。

陆文夫还有一句话,我也顺便记下:我们的文学与政治靠得太近了,始终纠缠不清,便出不了大作家;尤其是人物传记,千万别信,完全不是那么一回事。

|