当今世界上有多少种语言?对这个问题,连语言学家都没法交代得十分清楚,一般估计大约是5000-7000种。数目在不断变化之中——不是变多,而是变少——大鱼吃小鱼,每时每刻都有小语种消亡。 有些语种已没小孩去学,当最后一位老人死去时,这一语言也随之入土。例如:历史上的古埃及语、我国的西夏或辽的语言,除少数几位历史学家,没人读得懂。有人估算,今天人类语言种类的消亡速度是哺乳动物濒临灭绝速度的两倍,是鸟类濒临灭绝速度的四倍,今天80%的语言到二百年后,将完全绝迹。

一.各种语系 现有的世界各种语言,按其来源和亲属关系,可分为不同的语系,又可再细分为语族和语支。主要的十大语系为: 1. 印欧语系,主要分布在欧洲、亚洲、美洲等地; 2. 闪含语系,主要分布在阿拉伯半岛、非洲东部和北部一带; 3. 芬兰乌戈尔语系,分布在芬兰、苏联、挪威、匈牙利等地; 4. 阿尔泰语系,主要分布在中国、中亚和日本、朝鲜等地(也有将日语、朝鲜语列为特殊语言); 5伊比利亚高加索语系,分布在高加索一带; 6汉藏语系,主要分布在中国和东南亚及南亚等地; 7达罗毗荼语系分布于印度南部等南亚地区; 8马来波利尼西亚语系,分布在太平洋诸岛; 9班图语系,分布在非洲苏丹以南的广大地区; 10印第安语系,在美洲,当然也只在美洲语言。 世界上稳居使用人数首位的当然是汉语,我国人口占世界1/4,没人能争得了的。其次才轮到英语,第三是俄语,第四是西班牙语,它们都属于印欧语系。 印欧语系是当今世界分布最广的一个语系,包括七个语族和約443种語言和方言,分布地区遍及欧洲、美洲、大洋洲、亚洲和非洲的一些国家,使用人口约多达30亿,占世界人口的一半。因此,一般人学语言,往往把印欧语系的语言作为首选。 印欧语系的发源地目前还未有定论,基本倾向于在欧、亚大陆结合部的小亚细亚和黑海一带,以后随着种族迁徙向各方向扩散。 欧洲的印欧语族主要分三大块:斯拉夫语族、日耳曼语族和拉丁语族,分别介绍如下: 二.斯拉夫语族——说每个词都必须过五关斩六将 斯拉夫语族在欧洲主要分布在东欧地区,包括:俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、波兰和巴尔干半岛等地。 俄语是斯拉夫语族的典型代表。建国初期苏联是咱老大哥,那时的“ypa(音wula)” 和“Спасибо(音sbaxiba)” 之时髦程度,丝毫不逊于今天的“OK”和“bye-bye”。“ypa” 音“乌拉”意思是“万岁”,高兴时脱口吼的。“OK!”虽是称赞人家的,用到老大哥身上当然不够格,只能用“ypa”。“Спасибо” 则表示感谢,在与人家bye 的时候也会说说。不过,“Спасибо”这个感谢词听起来像“四包锡箔”。锡箔纸是祭奠死人时烧的。你感谢人家,送人家锡箔,不是咒人家吗?中苏两国一边握手拥抱,一边送人家锡箔,友谊还能指望长久到哪里去? 俄语里所有的名词都有性别,有阳性、阴性和中性。男人当然是阳性,女人属阴性,那也罢了。可是,俄语里连桌子、板凳或茶杯等所有物件也统统都有“性别”。咱们中国人或许会想,你把世界上的一切,包括草、木、石头,甚至连灰尘都不放过,统统翻个遍,去分辩出雌雄男女来,烦不烦哪,能分得出来吗?可是,人家老俄一点儿也不嫌烦,实在分不出男女来,就无可奈何的定下为“中性”。这还在其次,一旦定下了“性别”,后面跟着的规矩还多着呢。就好比男人不能涂口红胭脂,不能闯进女子更衣室——绝对不能走错门的。所以,哪个词是什么“性别”,你得统统把它们死死记住。 俄语的名词还区分单复数。我们汉语如果遇到复数,很简单,往往只消加个“们”字就万事大吉,如“爷们”、“鸟儿们”等等。然而,俄语却不这么简单,得换成另外的词或更换词尾。例如,“我”的俄语是“ я”(音ya,与 “爷”音相近——老俄不分男女老少都自称爷),而俄语的“我们”则是“мы”(音近于mei)。所以,俄语的“我们”听起来不是“爷们”,而是“没”!爷多了,大家一起玩没。 我们汉语中的名词不管在句中扮演什么角色,词儿本身都是不变的。例如,无论是“我打他”,还是“他打我”,两个句子中用的都是同一个“我”字。如果硬要规定:“我打他”的句子中必须用“我”字;而在“他打我”的句子中,“我”必须改成“俺”字——“他打俺”;中国人一定会感到莫名其妙。但是,人家俄国人就是这么整的。在“我打”的句子中的“我”是я——能去揍人家的当然是爷了;可是,在“打我”的句子中的“我”则要换成меня(音minia,眯捏)——挨揍,当然只能眯起眼任人捏。 俄语的名词随着在句子里扮演角色的变化,有完全不同变身。这种变化被称之为变格。俄语的格有:主格、宾格、所有格、工具格等六种,由于有单、复数两类,所以,俄语的变格总计有12种。单拿第一人称“我”这个词来说,俄语单、复数变格产生的“变身”就有: я 、мы、 меня 、нас、 мне、 нам、 меня 、нас、 мной、 Обо这么多种,它们各司各职,绝对不能站错队的。 那么,是不是相对每个汉语词汇,俄语的词汇就得翻上12倍?真要这样,还让人家活不活?幸好不是如此,俄语绝大多数变格,实际上是依靠词尾的变化来完成的(汉语没有词尾),只要词的尾巴一变,变格就完成了。即使如此,因为俄语大体有10大类不同的词尾,每种词尾的变格也是各有各的游戏规则。因此,俄语的变格表要列出12×10=120种变格的方阵来。你得统统记住,许多外国人学到这里,脑子就要犯浑了。也有人编出口诀表来背,这种口诀表肯定要比九九表难背得多。 名词是句子中唱主角的,就如秘书的调子得跟着首长变那样,修饰它们的形容词的性、数和格也得跟着它们一块儿变化。举例来说,我们中国人形容男女对象会用不同的形容词,如帅哥或靓女等等,但是,也就到此为止了,不会去说什么帅桌子,靓椅子的。而老俄对世界上所有对象的形容都必须区别性别对待的。形容词形容阳性名词,得跟上阳性词尾oй,而形容阴性名词就得用阴性词尾aя,对没“性别”的中性词汇,就要用中性的结尾oe了。 句子中另一大主角就是动词了。俄语中的动词有式、时和人称变化,统称“变位”,有两种变位法,即第一变位法和第二变位法。 我们中国人认为,不管是谁,也不管是什么时候,只要是做同一件事,就用同一个动词,例如:我吃饭、你吃饭或大家吃饭,都是用嘴巴吃,不会用鼻子或者耳朵去吃,因此,都用一个“吃”字就得了,可是,俄罗斯人却似乎不这么认为:我吃、你吃或你们吃的“吃”字是不一样的,动词得变位。 无论是变格还是变位,都有相应的一些规则,但是,那些规则仅仅是对大部队正规军有效,还有许多杂牌军,它们的变化是不规则的,你只能死记下来。讲话时,得时时刻刻记住那些规则和不规则的。俄语的繁文缛节简直比我国封建皇朝大臣们朝见皇上时还多,说话时,每说一个词,你都必须统统盘算一遍,稍一不慎就触犯天条。还让人活不活?可是,人家俄罗斯人说起话来,像爆蚕豆似的“噼哩叭啦”一串串爆出来,一点儿也不费劲,他们的脑子是怎么长的?真服了! 三.日耳曼语族——德语四大怪 日耳曼语族在欧洲主要分布在中欧和北欧,包括:德国、奥地利、英国、比利时、荷兰等等地。 德语是这个语族的典型代表。德语名词同样有单复数和三个性別,也需要变格,但是,只有四个格,形容词位于它所修饰的名词之前,也需随其被修饰的名词之性数格变化。德语的语法明显要比俄语简单些。 说起德语来,倒有四大怪。 首先是名词的性,虽说总体来说有一定规律,也可以找到明显的理由,如:der Mann(男人)为阳性,die Frau(女人)为阴性,很好理解;然而,大部分毫无道理可言,如:日、月、四季和数字本该是没性别可言的,然而,在德语里日、月和四季都是阳性,而数字都是阴性。更让人莫名其妙的是,阳性的典型代表“太阳”die Sonne为阴性,而“小女孩”das Mädchen却为中性。你说太监是中性咱还能接受,小女孩也变成了没性别,简直无法想象。可是,虽然如此阴阳颠倒,你还得入乡随俗,死记硬背去吧。 德语的第二大怪恐怕是其一种发音了。不少外语的发音,我们汉语里是没有的,例如,俄语里的R,发音时必须卷起舌头乱抖一起R~~~,俄语中的“乌拉!”的“拉”就必须这样张大嘴铆足劲狂吼出来。 中国人称之为花舌音,对某些中国人来说确实有些难,苦练了半年,也丝毫没有长进。可是,德语的这个发音,恐怕90%的中国人是学不来的。我们知道,说话无非是靠嘴巴里的舌头、牙齿和嘴唇,当然有时也需鼻子来帮帮忙,称为鼻音。可是,用德语说话,还得用上一个你再也意想不到的器官——喉咙口的小舌头。小舌头对我们中国人来说,是从来也不会参与说话的,有时人累了,小舌头挂下来,还真疼。但是,德语发音经常就需要用到小舌头抖动,这种情况,我们中国人只有在呕吐时或喉咙卡了痰才会出现。但是,德语就用得着。希特勒无疑是这方面的高手,喉咙口抖着小舌头吼出的声音,活像野狼嚎,难怪当年英伦首相张伯伦吓得魂不守舍,到慕尼黑签下城下之盟。今天绝大多数德国人光火时,不是提高嗓门,而是压低声音,不过,喉咙口出来呼呼声,让人觉得他也不是好惹的。你看,猫狗在恐吓别人时,也是先从喉咙里发出呼呼声来的。 德语的还有一怪是:可以将许许多多单词串连在一起,中间既不用符号(-)也不用空格来隔开,构成一个巨长的新单词。到底能多长,似乎没有限制,我曾经读到整整占了两行的一段,什么意思?字典里是没有的,你必须有文言文断句的功底去领会,例如: “Wintersteinerunterhosenfabrikantenwitwenskaffekltatschvorstandssitzungsterminkalenderfabrikant ” 这一连在一起的一段在汉语中需要用三句话来完成: “我现在不提供第四例的翻译,自己去体验吧,不久的将来我会提供翻译的。” 这样长的单词,词典又不提供解释,当然只好各显神通,自己体会了。 最后,还有一怪是,你在德国对陌生人说话千万别说“你”,除非你不怕上法庭。 相对于汉语的第二人称代词“你”,德语有两个称呼,一个是du另一个是sie。Du 是用于亲朋好友之间的,但是,对于陌生人,就千万不能使用,只能说sie。如果您对陌生人称du,麻烦就来了。对自己的心肝宝贝用的du,用到陌生人面前,就转变成了“你小子”。他肯定会跟你过不去。德国的流行歌手Dieter Bohlen就曾因为有一次对一位警官称du,被那警官告到了法庭,理由是对警官藐视。 四.欧洲南部语言——意大利人说话都像苏州姑娘 南欧和西南欧基本上是拉丁语族的一统天下,包括:意大利、西班牙、葡萄牙和法国等国家。 拉丁语原本是古罗马时台伯河入海口附近的拉丁人的语言。到了公元1世纪,拉丁语成为罗马帝国的官方语言。帝国军队把拉丁语带到被征服地与当地语言混合,衍生出许多支流,为今天这些国家使用。后来,随着西班牙和葡萄牙的殖民扩张,世界上许多地方,例如南美洲和中美洲各国的官方语言也都属于拉丁语族了。 中世纪时,正统的拉丁语一度成为欧洲各国学者交流的学术语言,如果你不会用拉丁语写作,那就不配被称为学者。今天一些生物学的分类法依然还是采用拉丁语。 但是,拉丁语的语法也是非常繁琐的,一般每个名词都有六个格,多的可有七个,少的也可能只有两个。拉丁语名词的变格有五种不同方法、形容词有两种变格法,这些不同的变格方式用来对付上述六个格。 所以,学习拉丁语对许多人来说简直是一场苦难,被折磨得死去活来。德国诗人海涅为此痛苦的说:“要是罗马人先学完拉丁文,就休想再有时间去征服世界了。” 这种语言要是能原封不动延续到现在才怪呢。现代的拉丁语族又被称为罗曼语族(意为“以罗马人的方式”。)今天罗曼语族的法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语等语种统统放弃了名词的格变化。唯有罗马尼亚语,因被周围的斯拉夫语包围,还保留了5个格。 很有趣的是,所有世界顶级的技术足球都集中在罗曼语族国家里。世界杯至今举办了19届,大力神杯15次被乌拉圭、意大利、法国、西班牙、葡萄牙、巴西、阿根廷和西班牙这些拉丁国家收入囊中。是不是,学会了罗曼语就特别适合踢足球? 尽管说的都是罗曼语,但是,发音听起来却大相径庭。法语曾经一度被认为是世界上最优雅的语言,因此,欧洲的皇宫贵族都以说法语为荣。法国穷人家的女孩经常到其他国家的贵族家庭中当家庭女教师,恐怕是最早的职业外教吧?但有时也难免与男主人闹出点风流韵事。今天,法国人依然不买英语的账,你要是在巴黎用英语问路,绝大多数会遭白眼。不过,对于我们中国人来说,法语别说是优雅了,简直是贩夫走卒的粗声粗气。例如,法国人打招呼说“bonjour!”,音近于buxu,但你必须使出吃奶力气将粗气冲出喉咙去。别担心会吓唬人家,你越是粗声粗气,法国人越是觉得你彬彬有礼。不信,你听那位法国老先生在央视替山东葡萄酒做广告,活像是患了重感冒,鼻子塞得实实结结。 西班牙语听起来“吧嗒吧哒”的非常硬邦。可是,隔海相望的意大利语就大不一样了,每个词都要转个弯儿才告完成。例如,英国人称先生,“Sir”意大利人为“signor”,发音是“siniyou——西尼哟”;连我们惊叹一声的“啊!”英国人说“Oh!”,意大利人同样要转个弯儿“oumiou——欧米欧”;意大利人打招呼的“Ciao”音为qiao,也是转了弯儿的。苏南人发音qiao则往往是与死相关的”翘“字,即所谓翘辫子。如果当面对人说”翘“,那事情就可能闹大了。 总的说来,意大利人不管是女孩还是彪形大汉,说起话来就像我国的苏州姑娘——“嗲”味儿十足。怪不得二次大战时,意大利人老吃败仗,连埃塞俄比亚都打不赢,太娘娘腔了。 一次我国一位地方长官率团访问西欧。尽管这位领导也拿到了研究生学位(是不是买来的就闹不清了),外语却一句都不懂。作为领导当然要同人家打招呼,先到法国,虽然幕僚翻译培训他好半天,还是记不太清楚,后来,他觉得法语的“你好”——bonjour ,同我们的“笨猪”发音相近,终于记住了,于是,逢人就叫“笨猪”,倒也一路顺风。以后,又到了意大利,意大利人打招呼Ciao ,他学成了汉语发音的“cao”,他平时每句话都难免带上个“cao”,这太好记了,于是一路cao遍意大利,好不得意。 五.独树一帜的匈牙利语 然而,欧洲本身并非都是印欧语系的一统天下。欧洲中部的匈牙利语就并非印欧语系。匈牙利人原来定居于亚洲的乌拉尔地区,被称为马嘎尔人(Magyar),后来才移居到欧洲中部。匈牙利语属阿尔泰语系的乌拉尔语族,与土耳其语、蒙古语有很多似之处。匈牙利语使用人口约1,500万人,其中1,000万人住在匈牙利,其余500多万人生活在一次世界大战前匈牙利统治的地区,如:罗马尼亚、斯洛伐克、乌克兰、塞尔维亚、克罗地亚、奥地利、斯洛文尼亚等地。 匈牙利語也是一种很难学的语言,单名詞格的变化,就多达20多種。俄语也罢,德语也罢,都只能甘拜下风。简直闹不懂,匈牙利的老祖宗怎么会想得出那么多来的。 我们一个邻居丈夫是匈牙利人,她问丈夫前妻的孩子。这些孩子都是二三十岁的人了,却也还是说,我们也经常闹不懂。 六.英语——中国人传到欧洲去的语言? 孤立于欧洲西边大西洋中的英国,其语言据说属于印欧语系的日耳曼语族。然而,现代英语语法与同为日耳曼语族的德语简直有天壤之别。德语名词必须考究性、数和格,可是,到了现代英语这边就统统都没了。现代英语就像汉语一样,几乎全都没有性、数、格之别。 不过,不列颠群岛上早期居民使用的古英语与现代英语无论在读音、拼写、词汇和文法上都很不一样,基本上无法互通。文法反而和德语及冰岛语比较相近,形态变化很复杂。古英语的名词有数和格的分别。数分为单数、复数;格分为主格、所有格、第三格、受格。因此一个名词的变化数目,将数与格的变化相乘之后,共有8种变化形式。此外,名词还分三个性别:阳性、中性和阴性。这些性的区分并不是以自然性别来判断的。例如妇女(wifmann)就是阳性的。 形容词的形态变化分为强、弱两种,它的数和格也共有8种变化。 动词只有现在式和过去式两种时态变化。 古英语经过中古英语和近代英语才演变为今天的现代英语。 今天绝大多数情况下,英语的动词也不必跟着主语变来变去,这也同汉语一样。英语句子里的词序也和汉语一样:先主语、次谓语,最后是宾语。 不仅如此,英语的第一人称是“I”,我们北方人自称“俺”,发音何其相像!打电话时,英国人常说: “I say….” 中国北方人则说: “俺说….” 话筒对方到底是中国人在说话,还是英国人在说话?你得再往下去听才能闹明白。 另一个高频率出现的英语单词是其不定冠词“a(音e)”:a cat,a dog等等,而无锡人也常用“一”作为不定冠词,无锡人的“一”发音为呃(e):呃只猫,呃只狗,何其相似乃尔。 连许多短语,英语与汉语都有许多相通之处。 当我们非常高兴的时候,会说“高兴得要死!”这句话逻辑上实在说不通,有谁会高兴得去寻死的?可是,英国人也这样说,“happy to death ! ”跟我们的一模一样。 当我们不高兴的时候,往往说“拉长了脸”。这也没太大道理的。可是,英国人形容不高兴,也会说“with long face .” 高兴也罢,郁闷也罢,人家英国人和咱们说得那么相像。 又比如,couple代表两个或一对,但是In a couple of….,并不是只代表两个,而是两三个或几个,“In a couple of days.”这几句话的意思是,两三天或好几天。而我们说,”还有两天呢。“也并不是只是两天,而是有几天。 我们遇到倒大霉了,说“天塌下来了!”英国人同样会说,“The sky falls!”。我们有时把“去世”说成“升天”。同样,英国人也会说,“Raised to the skies!” 今天的英语不与他们隔海相望的德语相类,反而与汉语攀上了亲家。是不是,当年有位中国北方道士,带了三千童男童女,从无锡江阴出发,到了英伦三岛,成了英国人的老祖宗?今天,还真有些我们的专家长篇论证英语是汉语发展起来的。 今天,英语无疑成了最强势的语言。学术论文至少须有英文摘要,上一点档次的论文就必须全部用英文写就。国际经贸活动中几乎100%使用英语,不同国籍商人,相逢之后都用英语对话,虽然他们的母语都不是英语。互联网上的信息85%是用英语传播的,联合国各种场合中使用的语言95%是英语, 不同国家的英语口音也不相同,有标准牛津音的英式英语,也有牛仔口音的美式英语。其它国家,诸如:印度、菲律宾、澳大利亚、各国也有他们自己的口音,谁都不服谁,因此,英语不象汉语那样有普通话,英语没有普通话。 英语如此广泛传播,到了各国势必发生本土化,这种现象比比皆是,也就是所谓的“洋泾浜英语”了,这种现象不仅中国有,即使许多英语国家,如印度等,也因语言习惯不同,也经常出现。 我们不少词汇源自英语音译,如:时髦、摩登,以及现在颇为流行的“酷”和“粉丝”等等。 作为最早开埠的港口城市之一,洋泾浜英语在旧上海时最多,如:土豆(potato)叫“扑铁秃”;丈夫(husband)则是“黑漆板凳”(怪不得上海男人个个怕老婆,原来甘心当老婆的板凳)如此等等。而外来用品直接用英语音译的就更多了,如插座叫做“泊咯(plug)”。一些普通市民百姓也会说上几句洋文如:“生发油抹来抹卖去” (thank you very much)——为了感谢就帮人家梳头? 今天,许多上海话单词源自英语,有些早已成为当地的俗话俚语,如: 称笨蛋为“阿木林(amoron)”、蠢人为“戆大(gander英语呆鹅)”,被人卖了还帮人数钱的为“瘟生(one cent)”,穷人为“瘪三(beg sir)”,装模作样为“吞头势(tendency)”。 有些则是从英语转意而来,如:蹩脚(bilge,英语原指脏水),肮三的意思是难缠 (英语原为贱卖on sale),赤佬意思是坏家伙(英语cheat,原意为欺骗),噱头(英语shit,原意为废话),等等。 有些则是中英混合搭配,如:“戳蹩枷(bilge)”指背后说人坏话,“门槛精”是说像猴子(monkey)那样精,“扎台营”是指充面子 (dashing 英语原意为穿衣考究),找机会说成“混腔势(chance)”;英语的“moulds”一词被搭配得比较多,原意是指脾气、类型等意思,被音译成“码子”,通常用于不太尊重的场合,如:“寿头码子”、“生意码子”、“小刁码子”等等。 用得最多的恐怕是由英语get转来的“轧”字:轧苗头、轧闹忙、轧朋友,还有轧姘头(那时是很难听的贬义词,当然比起古时“通奸”来说,要开明多了,现在,随着与国际接轨,已大幅进步为“婚外情”,浪漫风流,绝对的褒义词,称赞都来不及)。 尽管有许多中英相应词汇排列,能产生相同的意思。但是,毕竟文化不同,生搬硬套就成了所谓的“中式英语”或chinglish,q其中也不乏是学生们闹着玩的,如:“Old three old four!(老三老四——上海话责备人家傲气)”、“give you colour to see see(给你点颜色看看!)”、“How old are you(怎么老是你!)”、“Heart flower angry open(心花怒放)”、“Horse horse tiger tiger(马马虎虎)”、“No three no four( 不三不四)”。这样土洋结合的搞笑之作,往往让人捧腹。 世博前,整顿上海酒店招牌,发现一家名为“航友宾馆”的航空业宾馆招牌上,用汉语拼音和英语混写成“HANG YOU HOTEL”,着实吓死外国人,难道这是中世纪执行绞刑的伦敦塔? 尽管中国人会对出现洋泾浜英语感到尴尬,但是,老外却感到好玩,反而带回国去,成了他们文化的一部分。美国人相互再见说“So long!”,据说,就是源于中国人相互见面时说的“好久不见了!”不过,美国人性子急,干脆提前说了拉倒。 我在美国时,看见一家商店门口的警示牌写着,“No shoes ,No shirt ,No service!”,一开始有点莫名其妙,难道这店不卖鞋、不卖衬衣,连服务都没有。朋友解释说,警告牌的意思是“没穿鞋、没穿衬衣,就不服务!”。美国人着装是非常随便的,因此,这家商店不让光膀子和光脚丫的人进去。这样的洋泾浜英语,比我们中国人用得还地道。 七.日语——企图取巧的中国人的陷阱 翻开任何一本日文书,里面都有大量的汉字。因此,不少需要学门外语,又不想费太多功夫的人,就选择了学日语了,心想,有这么多汉字在里面,肯定不难学了。然而,这只不过是一种诱饵,到头来必定会发现自己掉进陷阱。可以说,抱这种想法去学日语的人没一个能学成的。 日本虽然同我国一衣带水之隔,使用的是同样的文字,然而,日语同汉语并不属于同一语系,汉语属于汉藏语系,而日语属于阿尔泰语系,有的学者还认为日语根本属一种特殊语系。很多地方,英语与汉语甚至远比日语与汉语相近得多。 先说发音的音节。我们知道每个词都是由一个个音节组成的,在拼音系统中,音节由辅音和元音拼出来,例如:音节da就是由辅音d和元音a拼出来的。汉字有26个拼音字母,其中5个是元音,其余的是辅音。利用一个辅音拼一个元音便可以拼出100多个不同音节。然而,汉语词汇中有大量的双元音和三元音音节,这样音节的数量就一下子翻好多倍,理论上可以拼出3000种不同的音节来,另外,汉语有四声,因此,这个数字还可以翻上四倍,也就是说,理论上汉语可以有12000种不同的音节。我们中国人说话也实在用不了这么多的音节,实际使用的也只有1500多种不同的音节。尽管如此,汉语凭着这1500多个不同音节,其音节数量恐怕是世界各国的语言中最丰富的了。 日语有51个假名(平假名和片假名),比起汉语拼音26个字母来,几乎翻了一番,那么,日语音节的数量是不是要比汉语多出近一倍来呢。事实恰恰相反,可以说,在世界各国的语言中,日语恐怕是音节变化最贫乏的。50个假名都不是拼音字母,本身就是一个个音节(这50个之外的假名ん,用于接在别的假名后面,相当于汉语的鼻音n),它们不能相互组合构成拼音,因此,日本人平时说话的音节就少得可怜了。音节如此贫乏,简直让我们中国人难以想象。为此,日本人又模仿汉语发音,加上了拨音、促音和拗音,三种发音变化,再加上浊音,充其量日语的音节也凑不满二百。要用这么少的一些音节去读其它国家的词汇,更是勉为其难,而日本人偏偏喜欢用这可怜兮兮的几十个假名去标注外来词,剑走偏锋到了惨不忍睹的地步。所以,一般日本人的外语水平实在不敢恭维。 音节如此之少,为了对付各种各样的词汇,日本语就不得不大量采用多音节词。人家用一个音节代表的词,日本人要用一连串好多个音节来表示。例如,对于第一人称,中国人用“我”、俄国人用“я”英国人用“I”,法语为“Je”(音re)等等,都只用一个音节,而日本人的我——“私”为わたし(音Watashi)或わたくし(音Watakushi),需三或四个音节。够罗嗦的了。 可是,日本人还要往上加码。我们汉语区别主语和宾语的办法很简单,主语在前,谓语在中,宾语在后。日本语不一样,是在原有的名词后面,粘贴上不同的尾巴,以作区别。例如,他们在名词后面粘上は(音wa)表示这是主语,粘上を(音o)则表示此词为宾语。这样一来,当日语说,我干什么什么的时候,这个“我”就说成わたしは(音Watashiwa)或わたくしは(音Watakushiwa),有四和五个音节。这样的例子很多,例如,早晨我们同人家打招呼,会说“早上好!”或者简简单单的说“早”。而日本人则是: “お早うございまず!”(音o ha yo u go za i ma su),有人开玩笑说成,“偶哈腰捡着一毛四。”似乎,日本人每天早晨起来弯着腰捡钱。 已经够烦的了,但是,日本人还远远没有满足。 以否定词来说,否定之否定就是肯定。例如,问某个人,“有没有结果啊?”中国人一般只会回答“有”或者“没有”,要是哪个的回答是“不是没有结果。”旁边人一定会觉得,“这人怎么那么不直爽,说话干吗兜圈子?”可是,人家日本人就总爱这样说话,他们如果直截了当说“結果がある(有结果)”,就会觉得浑身不自在,非要拐弯儿说成“結果がないわけではない(不是没结果)”。他们觉得这样说比较委婉,留有余地,当然,更便于推卸责任。 双重否定是日本人日常交往中最常用的习惯的方式之一。这不仅给外国人学日语带来麻烦,也让日本人学外语带来麻烦。例如:对于“日本到处有樱花”这一肯定句,日本人习惯于连续两个否定“日本には桜のないところはない”来表达。习惯成自然,当日本人将此句翻译成英语时,往往不是说,“There are cherry blossoms throughout Japan.”而是“In Japan, there is no place without cherry blossoms.”让英国人或美国人感到简直不可思议。 日本人讲话还必须加上一套一套的敬语和套话。外国人会觉得干吗说那么多废话,可是,日本文化就是这样,没有这些“废话”,就显得没礼貌。经常有这样的情况,一位日本人滔滔不绝的讲了老半天,翻译只三言两语打发了,让人觉得翻译是不是把很多内容都贪污了? 正因为日语如此“罗嗦”,所以,一位美国将军开玩笑对日本人说,“知道为什么你们在二战中会输给我们吗?因为,你们日语比英语罗嗦得多。”是啊,人家早已把命令下达了,炮弹已经打过来了,你还罗哩罗嗦的没完没了,还不等着挨炸吗? 日语同汉语属于不同的语系,所以,语法规律也大不一样,例如:汉语句子中的词序是主-谓-宾,日语则不同,一般是主-宾-谓,而且,由于每个词的都粘有主语还是宾语的标志,所以,也不一定需要严格遵循这样的词序。一般而言,日语的语法规律要比汉语复杂得多。 最后,再谈谈日语中的汉字。可能是绝大多数词都须用一长串音节来表示,用单个记号来表示会更方便些。日本人自己想不出招来,就借用汉字作为这样的记号。 日本人也曾想废止使用汉字,都用假名,后来发现行不通,1946年,日本政府颁布了1850个汉字,作为“当用汉字”,之外的汉字不再使用,均以假名表记。但这,政府规定归规定,老百姓并不总买账,仍有人按习惯使用非当用汉字。1981年,日本政府不得不扩大汉字使用范围,公布实行了“常用汉字表”,规定1945个常用汉字作为“一般社会生活中使用汉字的大致上的标准”。 不过,日语的汉字和汉语的汉字,意义不一定都相同,例如: 日语 汉语 骨折——————费劲 大丈夫—————牢固 猿股——————三角裤 子供——————小孩子 如此等等。 尤其有意思的是,日语的“手纸”指的是信件,而汉语的手纸则是上厕所必带的纸张。所以,如果哪位日本朋友希望得到您的“手纸”,请别将卫生纸寄过去。 即使,某个汉字的汉语和日语具有相同的意思,大多数情况下,发音也是不同的。而且,在日语里,同一个汉字在不同的句子里,发音也不一定相同。这种情况在汉语里也偶然会出现,例如“羽扇纶巾”和“满腹经纶”。前一个音guan,后一个音lun。但,这在汉语中毕竟是罕见的。然而,在日语中比比皆是,而且,远不是一个汉字一个音节,一个汉字在这个句子里有4个音节,而在另一个句子里可能是5个音节,而再换一个句子又是另外一种发音。所以说,要学会用日语说话,要比能读懂日语更难得多。因此,想轻松学会日语,恐怕没门,除非您是语言天才。 八.语言的进化 语言由词汇构成,语言中的词汇必须有相应的游戏规则组合起来才能有意义,否则,就成了一笔糊涂账,例如把“我”、“打” 和“他”三个词并列在一起,那么,究竟是我打他,还是他打我呢? 各个民族的语言的游戏规则——语法,是各不相同的。而一旦老祖宗选定了某种方式,子子孙孙也就只能沿着这条道走下去。 我们汉语是的语法是最简单的之一。我们的汉人的老祖宗很早就采用主-谓-宾的严格顺序原则,再加上一定的助词,把词组织起来。例如,按照我-打-他这样的顺序,其的意思就是,我是打人者,而他是挨打的。 然而,其他众多民族的老祖宗却走的是另外的路子。 上文中提到的日语,属于粘着语,这些语言中在名词后面粘上个尾巴作标记,以区别是主语还是宾语等等。 而几乎绝大多数民族的老祖宗采用了变格方式。原始的印欧语系有八个格。阿尔泰语的格的数量也巨多,通常有9个(如突厥语族)或6个(通古斯语族)。我国的维吾尔语有9个格,满语有6个格。而芬兰语具有15个格,而匈牙利语则有20个格以上。简直太吓人了。 这么多的格显然极不方便,语言是会进化的,儿孙们未必总沿着老祖宗指的路一条道走到黑。总的趋势是向简单化进化。 拿印欧语系来说,初始的原始印欧语系有八个格。但是,即使在古代,印欧语中完全具有7-8个格的语言也不多见,例如拉丁语只有6个格、古希腊语更只有5个格,只有梵语保留了8个格。 现代印欧语仍具有原始印欧语全部7个格的语言已经不多了,一般都是斯拉夫语族中较小的语言,如塞尔维亚语、克罗地亚语、波兰语、捷克语、乌克兰语等。俄语则减少到只有6个格。 古日尔曼语有五个格,今天的德语只保留了四个格,第五格已经没了踪影。 而诸如英语、法语和西班牙语等应用很广泛的语言,干脆都把格抛到了九霄云外。 其实,这也是语言进化的一种普遍趋势,例如,闪语系的语言中的格,在现代希伯莱语中被部分放弃了。 这种变化是很合理的,也是比较科学的。因此,学者们以印欧语系为基础编造出来的世界语,名词就只有两个格,性也放弃了。 在采用格或粘着的语言中,词序是无关紧要的,主语可以在宾语前,也可以在宾语后。然而,那些放弃了格的语言,就必须转而依靠词序和助词来组织句子,这样做的结果是,语法结构显得简单明了。事实上,我们老祖宗早在几千年前就在这条道上走定了。你瞧,无论是孔子的《论语》、老子的《道德经》,还是更早的钟鼎文、甲骨文,哪里有半点格的影子?我们的老祖宗太聪敏了,省了我们这些当子孙的多少事。 可是,话又得说回来,精确的语言定义明确,有严格的修饰和限定,语法必然复杂。条条框框一多,必定繁琐,然而好处是,许多情况下能把事情撇得很清楚。简单的游戏规则虽然简单明了,然而,面对需要组织复杂的情况,就往往力不从心。 这一点,古汉语文言文的表现就比较明显。文言文语法结构简单,语气词特别多,很适合人类抒发内心的感受,因为人的感情往往不是能用语言表达得十分精准的,于是,让文言文大有可为。正如林语堂所说,“中国的图书馆或书铺里充斥着各种文集,…,此类著作中几乎半数是诗歌。” 然而,正如林语堂说,“文言极不适合于讨论或叙述事实,这就是小说家不得不凭借白话来进行创作的原因。” 林语堂还特地举出陶渊明的《五柳先生传》为例,说“这是雅致的散文,而不是优秀的散文,这是死的语言的明证。假定一个人被迫只能阅读这种散文——肖像描写极其模糊,事实的叙述则轻描淡写——那么这种散文会给他的智慧带来什么影响呢?”(1) 以从句为例,中文几乎很少用从句来限定主句中的词汇。为了描绘复杂情况,许多语言如印欧语系或日语都采用从句来补充描绘。有了这个手段,原则上,句子中任何一个词,都可以通过从句将与这个词相关的“社会关系”,统统囊括在同一个句子里。 例如用中文写这样一段话: “一头老虎正盯着一头母牛和一匹公马。这只老虎是从西伯利亚越过大兴安岭来的。那头母牛是老张花了五千元钱在去年才买来的,快小牛犊了。而那匹公马是老李家的….。” 在采用从句的其他语言里可以通过利用几个从句,把老虎、母牛和公马的上述相关信息放进一个句子里。 这对中国人肯定很难接受,一件事就是一件事,干嘛一句话里边把所有的人的“祖宗八代”、“七姑八姨”、“亲朋友好”都牵扯进来?这么罗嗦。 然而,人家就喜欢这样,只要你愿意,一句话可以足足写一页纸。但是,英语中的引导定语从句的关系代词有who、whom、whose、which、that等等没有性、数、格的变化,一些关系有时还会闹不清。上面的例子中,引导从句如果用that ,那么,指的是母牛还是公马?不太明确。 在俄语中引导定语从句 который 等关系代词中,有性、数、格的变化,其性、数必须与主句中被说明的词一致,格则取决于它在从句中的位置。这样就能更明确表明各种相应关系,指母牛绝对不会误解成公马。 现代汉语也就是“五四运动”以来提倡的白话文,历史上早就是中国人的日常口语了,与文言文相比,描述事物更为清晰明了。世界各国的科学、政论、哲学等各个领域的文章都能用白话文翻译过来。 然而,现代汉语中没有相应的引导从句的关系代词,因此,相对缺乏引导从句的手段。中文因为所有修饰词都必须置于被修饰词之前,要这样做的话,句子就变得非常冗长和晦涩。1930~1950年左右一些翻译家,往往将原文句子直接照搬翻译过来,让人简直无法读得下去。今天,对于复杂情况的表达,汉语一般采用短句,外语句子中的从句翻成汉语时,往往成了一些分句,相对来说表达结构比较松散。 今后汉语如何发展,是不是会引进关系代词,就不得而知了。 九.拼音字母的发展历程 七千多年前两河流域苏美尔文明和五千多年前的古埃及尼罗河文明,是两处有确实考古证据的最早人类文明发源地。 约公元前3200年左右苏美尔人发明了楔形文字,使用削尖的芦苇杆或木棒在软泥板上刻写,软泥板经过晒或烤后变得坚硬,不易变形,便于保存。 古埃及人在公元前3500年发明古埃及象形文字,由图形文字、音节文字和字母构成。最初由古埃及僧侣和书吏使用。至今在埃及的神庙等地还可以看到大量这样文字的雕刻。 这两个区域以外的地中海东岸偏北地区一带,则生活着一个名为腓尼基的民族。他们善于航海与经商,全盛期甚至控制了西地中海贸易,也在沿岸建立了不少殖民点。经商需要必须作商业来往记录,然而,无论是两河流域的楔形文字还是埃及的象形文字都很不方便。大约在公元前1000年,腓尼基人借用古埃及人的几个象形文字,并简化苏美尔人的若干楔形文字,把数千个不同图象改变为便利于书写的笔画简单的22个字母。创造出人类历史上第一批字母文字。 这22个字母,都是今天所谓的辅音,没有元音。他们的元音的发言是通过词汇间的连接猜想的。 有趣的是今天以色列人采用的希伯来语也是只用二十二个辅音字母,没有元音字母,拼写的时候其中四个辅音字母结合一些符号当作元音来拼写单词。 以后,腓尼基人这22个字母渡过爱琴海传入希腊。希腊人在此基础上增添了元音,并作了其他改进。这种经过改进的文字系统传入意大利。古罗马人稍微改动字型,又把它们教给了西欧其他民族。 腓尼基字母作为世界字母文字之开端。在西方派生出古希腊字母,后者又发展为拉丁字母和斯拉夫字母。 在东方派生出阿拉美亚字母,由此又演化出印度、阿拉伯、希伯莱、波斯等民族字母。中国的维吾尔、蒙古、满文字母也是由此演化而来。 拉丁字母在世界上普及最广,不仅在欧美国家,我们的拼音字母也同样采用拉丁字母:

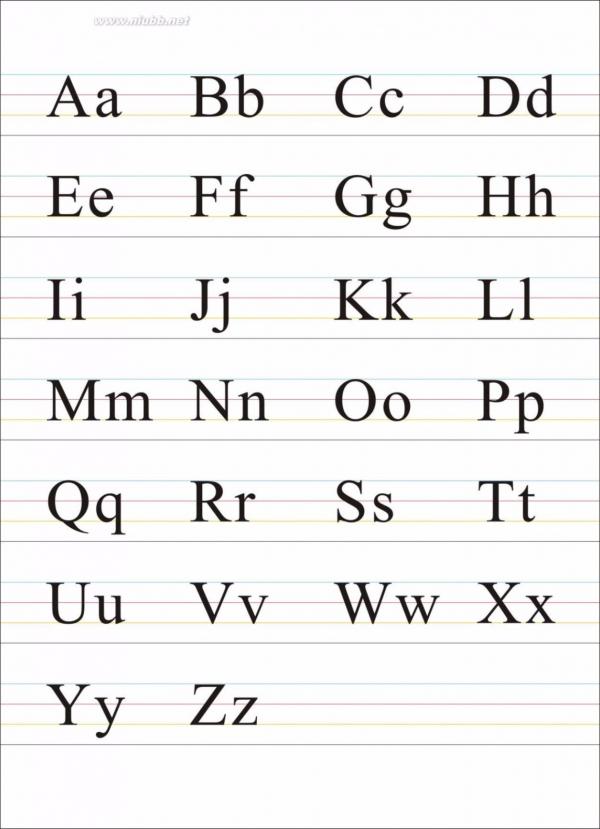

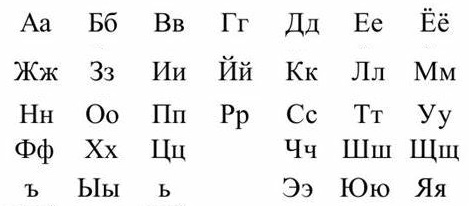

而俄罗斯和东欧一些国家则采用斯拉夫字母:

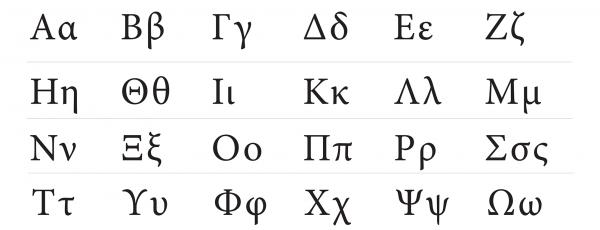

当年中苏友好时满大街都是。 希腊字母用得对多的是圆周率π,其余平时很少用到,但是在数学和科学领域的公式中却被广泛采用。

公元前6~前4世纪,腓尼基各城邦先后被征服,先后处于希腊人、罗马人的长期统治下,逐渐与其他民族融合。腓尼基人地中海殖民地迦太基一度称霸,垄断西地中海海运贸易。后来与罗马进行了三次布匿战争。名将汉尼拔赫赫有名。然而最后迦太基被罗马灭亡,燃烧火焰持续了17天,迦太基文明从地球上消失了。迦太基人后裔也不知所踪。 然而,他们创造的拼音文字依然在今天世界各地熠熠生辉。 (1)林语堂,《中国人》,学林出版社,1994年,p232,233

|