1924年“關門演說”與盎格魯-撒克遜純潔性的迷思

在 20 世紀初,在經歷了“重建”和“鍍金”兩個腥風血雨的時代後,美國迎來了移民入境的高潮。1921 年的《配額法案》雖然對進入該國的移民數量進行了限制,但大量湧入的南歐、東歐和亞裔移民,引起了國會和聯邦政府的焦慮,這些以盎格魯-撒克遜傳統為傲的決策者,當然不會坐視他們的血統受到稀釋,所以1924年的“約翰遜-里德法案”(Johnson–Reed Act)應聲出台,不僅限制了移民人數,還通過設置基於 1890 年人口普查的配額,刻意針對並排斥了南歐、東歐以及亞洲移民。

聯邦參議員埃里森·杜蘭特·史密斯(Ellison DuRant Smith)

這個法案背後的重要推手之一是南卡羅來納州參議員埃里森·杜蘭特·史密斯(Ellison DuRant Smith)。在1924 年 4 月 9 日對國會發表的演講中,他做了那場後來被稱為“關門”(Shut the Door)的著名演說。面對洶湧而來的移民潮,史密斯並沒有訴諸單純的經濟考量,而是赤裸裸地揮舞起種族純潔性的旗幟:“感謝上帝,美國擁有世界上最大比例的、純正且不摻雜質的盎格魯-撒克遜血統。”對於史密斯而言,所謂“典型的美國人”絕不可能是意大利、德國或東方移民的後裔,而必須是北歐族裔。他呼籲國會通過立法來“消化”現有人口,將其鍛造成“純正的美國人”,而不是引入更多“雜質”。他的觀點在今天被廣泛認為具有種族主義色彩,但在當時的語境下,這種對“純潔性”(Pure)的病態追求,最終促成了 該法案在當時僅以六票反對的結果獲得通過。

法案通過後的新聞報道

然而,史密斯在演講中還留下了一句帶有預言色彩的警示。他提到,若政治家不加小心,那些自私利用天才所發現之力量的“主人”們,將憑藉其不斷倍增的財富將國民置於統治之下。百年後,美國民眾已對這種對“財富倍增”帶來的階級固化習以為常,所以“人口倍增”在右翼威權主義敘事中成為族裔替代恐懼。這種焦慮並未因《民權法案》的通過而消散。相反,它為後來白人至上主義的精神復興埋下伏筆。史密斯在演說中曾斷言: 如果政治家克盡厥職,即使是貧困的男孩也能享受這片土地的財富或攀登高位,但這番關於“機遇”的慷慨陳詞,在歷史的濾鏡下,那個幸運的“貧困男孩”,在絕大多數情況下,只能來自盎格魯-撒克遜人這個族群。

海格塞斯的權力躍遷——從媒體寵兒到新時代的“十字軍”

這種百年前的基於民族主義的應許,在今日皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)的政治生涯中得到了最完美的體現。這位從少校躍升為聯邦“戰爭部長”的挪威裔美國人(Norwegian descent),身具史密斯參議員所崇尚的“北歐族群中...最偉大的純正、地道的盎格魯-撒克遜血統”,在明尼蘇達雙城北郊森林湖(Forest Lake)的郊區優裕環境中長大,從小就被父母培養成共和黨思想的狂熱信徒。

海格塞斯的職業軌跡是精英教育、民粹表演與道德爭議的奇詭結合。雖然他擁有普林斯頓和哈佛的雙重光環,但其在非營利組織的管理履歷卻劣跡斑斑。根據《紐約客》披露的舉報材料,他在執掌受億萬富翁資助的“關注美國退伍軍人”(CVA)和“為自由而戰的退伍軍人”(VFF)組織期間,被指控不僅將組織經費視為“私人金庫”用於奢靡消費,更深陷酒精失控與歧視女性的醜聞。多名下屬描述,他頻繁在社交場合酩酊大醉,甚至曾因在路易斯安那州的脫衣舞俱樂部酒後失態而被強行拖走。這種缺乏自律的領導風格,加上他母親在郵件中指控他“長期虐待女性”、並建議其“接受治療”的說法,為他管理履歷上的污點,形成了初步的因果鏈條。

這種私德領域的頹廢與公共形象的激進並非孤立存在,而是展現出一個危險的信號:一個在管理小型非營利組織時都深陷財務混亂與行政醜聞的失敗者,卻掌控着全球規模最大、預算近萬億的軍事機構。這種反差不僅有礙他所謂“軍隊精英”的形象,更揭示了海格塞斯權力的真實底色——他在五角大樓的上位,絕非基於過硬的管理能力或道德聲望,而是其理念和風格與當下的政治需求高度匹配。

這種在管理崗位上的違規、莽撞和失格,在他軍旅生涯中也是斑斑可考。儘管海格塞斯履歷中不乏伊拉克與阿富汗的戰鬥經歷,但在這些戰區中,他留下的更多是關於武力濫用與罔顧紀律的爭議痕跡。據報道,他在服役期間不僅表現出對交戰規則(ROE)的極度蔑視,更在指揮行為中顯露出某種危險的極端傾向。這種對倫理底線的踐踏不僅體現在他個人作為“戰士”的魯莽中,更預示了他日後將政治觀點凌駕於軍事法典之上的立場。這種從非營利組織延續到戰場的“規則破壞者”姿態,最終成為了他日後在政壇崛起的資本,讓他能夠毫不違和地從一個充滿爭議的戰地軍官,轉變為一名公開挑戰軍隊中立傳統的提倡者。

海格塞斯曾任伊拉克和阿富汗服役

海格塞斯轉向媒體賽道後,利用在國民警衛隊服役的經歷,在福克斯新聞(FOX News)把自己包裝成一名‘軍事專家’。在這期間他最具爭議,也使他在保守人士中聲名鵲起的舉動,是他媒體上利用陰謀論和白人民族主義敘事,成功遊說白宮赦免戰爭罪犯。可以說,他的戰後生涯是野心家通過‘政治秀’跨越權力階梯的教科書式案例——他通過極端化的言論吸引共和黨高層關注,將自己從傳統的保守派中剝離出來,最終完成了從媒體評論員到掌管全球最強大武裝力量負責人的驚人躍遷。

美國“戰爭”部長海格塞斯

在海格塞斯的權力躍遷中,其資歷的匱乏反而成為了獨裁邏輯下的“最優解”。從威權統治的角度審視,任命一位缺乏大型機構管理經驗和深厚建制派根基的“政治素人”,本質上是一場精心的“制度性架空”。由於海格塞斯在五角大樓內部缺乏獨立於最高領導人的權力合法性,他大概率會對提拔他的領袖產生極度的人身依附。這種通過“人為製造的無能”(engineered incompetence)來確保官員絕對忠誠的手段,正是威權政府削弱專業職能、實現私人統治的典型特徵。海格塞斯最核心的“任職資格”並非軍事統率力,而是他在福克斯新聞磨鍊出的、將極端威權主義敘事 偽裝成真理的表達能力。

在白人至上敘事中承先啟後的《美國十字軍》

從他在《美國十字軍》(American Crusade)中的意識形態布道,到他在軍旅生涯中表現出的對“覺醒文化”的極度敵視,再到他入主五角大樓的政治野心,海格塞斯的崛起並非孤立的偶然。他精準地承接了史密斯時代的內核:構建一個由白人盎格魯-撒克遜人絕對主導的美國。在 MAGA 陣營的權力結構中,海格塞斯的快節奏上升證明了那種“血與土”的敘事從未遠去——它僅僅是換了一身戎裝,在21世紀的權杖下,繼續試圖兌現那個排他性的、關於“純淨美國”的古老承諾。

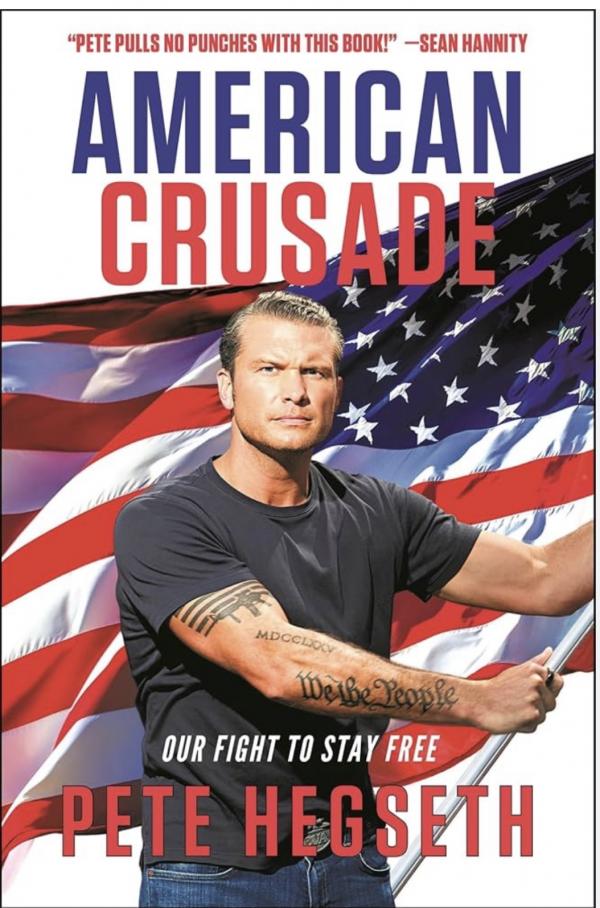

海格塞斯出版於2020年的《美國十字軍:我們為自由而戰》封面

海格塞斯的“出道之作”——出版於2020年的《美國十字軍:我們為自由而戰》,本來是為川普在2020年總統連任而搖旗吶喊。這本書不僅是一份政治宣言,更像是吹響了保守派的“衝鋒號”:海格塞斯在書中極力兜售危機感,宣稱若川普落選,美國必將毀於左派之手。他不僅復活了史密斯參議員關於“保持國家純粹”的舊日敘事,更通過這種意識形態的包裝,將正常的政見之爭上升為你死我活的“敵我矛盾”,以此合理化他對政治對手的全盤清算。由於本書的鮮明立場,輿論對其評價呈現出兩極分化的態勢:支持者將其視為拯救國家的行動指南,而反對者則認為這是一篇煽動性極強的極端主義檄文。

在保守派陣營和廣大右翼讀者眼中,海格塞斯被譽為“思想戰場上的戰士”。著名評論家馬克·萊文(Mark Levin)讚揚他為“粉碎左翼”指明了方向;肖恩·漢尼提(Sean Hannity)則對其捍衛美國價值觀時展現出的“激情與火力”推崇備至。在Goodreads和亞馬遜等平台上,這本書獲得了不少讀者的共鳴,許多人將其描述為一聲振聾發聵的“警鐘”,稱讚他用這種直白且充滿愛國情懷的表達,撕開了精英主義和全球化對美國傳統的侵蝕。

然而,在進步派媒體和宗教監督機構看來,這本書卻散發着危險的“基督教民族主義”色彩。《衛報》(The Guardian)和“媒體觀察”(Media Matters)等機構指出,海格塞斯將左翼力量甚至伊斯蘭教定性為“內部敵人”,這種對立思維嚴重威脅了民主準則。跨宗教聯盟(Interfaith Alliance)則擔憂書中頻繁使用的“十字軍”意象,認為這種“信仰與暴力的危險融合”是對宗教多元主義的挑釁。學術界更是尖銳地指出,海格塞斯將政治對手貼上“異教徒”或“煽動叛亂者”的標籤,本質上是在用一種“非黑即白”的暴力話語摧毀公共討論,而非提供建設性的政策藍圖。

左翼並非“政敵”,而是必須根除的“生存威脅” 在《美國十字軍》中,皮特·海格塞斯開篇就定下了極其激進的基調:傳統的“黨派競爭”時代已經終結。他認為,現在的民主黨和左翼進步派早已不再是坐在桌對面討論稅收或醫療政策的“忠誠反對派”(Loyal Opposition),而是一股致力於從根本上瓦解美國的破壞性力量。在他眼中,這場鬥爭不再關乎政策優劣,而是關於國家靈魂的存亡。

海格塞斯將這種政治局勢定性為一場殘酷的“零和博弈”。他直言不諱地指出,左翼的目標不僅僅是贏得選舉,而是要徹底抹除美國的傳統文化、歷史根基和核心制度。他在書中對支持者發出了冷峻的預警:“我們是擋在他們路上的障礙,我們已經被列為了被消滅的目標。”這種敘事將政治對手直接打上了“內部敵人”的標籤,暗示雙方已無任何妥協的空間,唯有你死我活的勝負。

為了渲染這種迫在眉睫的危機感,海格塞斯使用了極具攻擊性的語言來動員他的讀者。他描述道:“左翼已經從四面八方包圍了傳統的美國愛國者,準備收網殺戮:殺死我們的國父,殺死我們的國旗,殺死資本主義。” 這種“圍剿論”將保守派塑造成了文明的最後守護者。

基於這種“生存威脅”的判斷,海格塞斯主張放棄溫和的紳士風度,轉而採取進攻性的姿態。他宣稱:“我們的任務是嘲笑、羞辱、恐嚇並粉碎我們的左翼對手。” 這種表態不僅標誌着他與傳統保守主義“溫和辯論”風格的決裂,更預示着一種將政治衝突推向極端化、甚至行政干預化的權力邏輯——即為了保衛國家,必須先清除掉這些“內部威脅”。

在海格塞斯的敘事中,2016年的大選不僅是一次政治勝利,更是一場被他稱為“奇蹟”的超自然轉折。他認為,那次大選是美國“自由兒女”在最後關頭的一次集體覺醒,暫時阻止了左翼對國家靈魂的全面蠶食。然而,正因為這次勝利極具偶然性且充滿了“神啟”色彩,它反而加深了海格塞斯心中的危機感:在他看來,2016年的輝煌並沒有終結威脅,反而徹底激怒了左翼。

這種觀點與他的“零和博弈”理論緊密相連。海格塞斯指出,對於左翼而言,2016年的羞辱性失敗並沒有讓他們反思,反而“加強了他們抹除美國靈魂、文化和制度的決心”。他認為,左翼已經將那次失敗視為一種動員令,從此放棄了所有的政治體面,轉而進入了一種全方位的報復模式。因此,保守派絕不能坐視2016年的勝利而沾沾自喜,因為在“贏家通吃”的邏輯下,下一次失敗可能就意味着永久的終結。 這種緊迫感導致海格塞斯得出了一個激進的結論:即便擁有全球最頂尖的經濟和軍事實力,如果文化和教育這些“靈魂陣地”依然被左翼把持,那麼2016年式的選舉奇蹟也僅僅是“延緩了死刑”。在這種“不是你死,就是我活”的邏輯驅動下,他呼籲支持者必須意識到,這不再是四年一度的投票遊戲,而是一場旨在從左翼手中“奪回美國”的全面反擊戰。

這是一場捍衛自由的“美國十字軍聖戰”

如果說書中第一個理念是在界定“敵人”,那麼第二個理念就是在神聖化“鬥爭”。海格塞斯在書中直接將政治衝突拉升到了宗教文明的高度。他認為,這不僅僅是兩黨之間的席位之爭,而是一場關乎人類自由、正義事業的“360度聖戰”(Holy War)。通過使用“十字軍”和“聖戰”這樣極具宗教張力的詞彙,他向讀者傳達了一個明確信號:這不再是世俗的博弈,而是光明與黑暗、信仰與虛無之間的對決。

海格塞斯提出了一個極具挑釁性的觀點:他認為現代左翼進步派所推崇的價值觀,本質上是一種“虛假宗教”。在這種語境下,傳統的美國愛國者不再僅僅是政見不同者,而是被左翼視為了“異教徒”(Infidel)。他警告支持者,不要幻想能夠通過溫和的對話來打動對方,因為在一種“虛假宗教”的邏輯里,不信者只有兩條路:要麼現在屈服,要麼以後屈服。這種描述剔除了政治妥協的可能性,將每一個投票箱前的抉擇都變成了信仰的考驗。

為了支撐這種“聖戰”的正當性,海格塞斯特別強調了“絕對忠誠”的概念。他引用西奧多·羅斯福的話指出,在這個國家,沒有空間容納那種“50對50”的半吊子美國人,只能有一種對星條旗的絕對效忠。這種敘事旨在消除中間地帶,迫使中間派或溫和保守派必須在“聖戰”中選邊站隊。他認為,只有通過對左翼的“徹底擊敗”,自由的兒女才可能有未來。

這種將政治宗教化的邏輯,實際上是為後續更加激進的行動策略做鋪墊。當對手被定義為破壞文明的“異教徒”,而己方的行動被定義為捍衛人類自由的“聖戰”時,任何常規意義上的政治規則都顯得微不足道。這不僅是對支持者的精神動員,更是在邏輯上為“利用行政手段削弱建制派”等強力干預措施掃清了道德障礙。

在海格塞斯的邏輯中,2016年的選舉“奇蹟”只是贏得了喘息之機,而真正的“美國十字軍”式反擊需要通過強硬的行政手段將政治意志轉化為現實。在明州進行的大規模移民執法行動,延續到2月12日才宣布結束,可以被視為這種理念在現實中的一次激進預演。海格塞斯在書中預言,傳統的法律程序已不足以應對左翼對體制的“腐蝕”,因此必須採取非對稱的、具有震懾力的執法手段。當數以千計的聯邦探員以“激增”之名,大規模進入聖保羅和明尼阿波利斯等藍州中心城市時,這不僅是一次移民執法,更像是《美國十字軍》中所倡導的——對那些不服從中央意志的“異教徒”堡壘(聖地城市)進行的一次行政收復。 這種“激增”邏輯與海格塞斯的“零和博弈”觀完美契合:他認為既然左翼已經將行政權力武器化來“統治文化和媒體”,那麼愛國者就必須通過更具壓倒性的執法力量來“粉碎對手”。在明尼蘇達州的行動中,聯邦權力直接繞過地方合作,這種帶有“聯邦入侵”色彩的手段,實際上就是海格塞斯在書中所宣揚的“絕不妥協”和“主動進攻”戰略的具象化。對他而言,當法律被左翼用來保護所謂的“內部敵人”時,行政機構的“聖戰”便是唯一的正義.

關於該書是否為“2025計劃”(Project 2025)的藍圖,評論界普遍認為,海格塞斯的《美國十字軍》不僅提供了思想動員,更在意識形態上為“2025計劃”中那些旨在徹底重塑聯邦政府(如廢除DEI政策、大規模清除官僚機構)的激進建議提供了正當性。海格塞斯目前作為國防部長的角色,使得他在書中提出的“清理內部敵人”和“軍隊去政治化(實際上是去左翼化)”的策略,直接從紙面上的憤慨轉變為五角大樓的實際政策。可以說,《美國十字軍》和“2025計劃”之間,在意識形態層面存在高度呼應。這樣的戰鬥吶喊,將複雜的政策博弈,簡化為一場非黑即白的文明保衛戰,為接下來的行政集權和“狀態例外”提供了核心敘事。

文化與教育機構的淪陷與“華盛頓政策”的異化 當海格塞斯將這場鬥爭定性為一場捍衛文明的“聖戰”時,他邏輯鏈條的下一步必然是指向那些產生“異教徒思想”的溫床。如果說在明尼蘇達州的行政干預是對左翼堡壘的“外部收復”,那麼海格塞斯在《美國十字軍》中表現出的更大野心,則是要對美國文明的“內部大腦”——即教育機構與華盛頓官僚體系——進行一場徹底的“外科手術”。在他看來,單純的執法激增只能治標,唯有剷除那些躲在“象牙塔”和“政策準則”背後的精英思維,才能真正贏得這場十字軍聖戰。

這種對教育與文化的抨擊,帶有一種深層的文明焦慮。海格塞斯在書中直言不諱地指出,美國的教育體系已經從傳授價值觀變成了某種程度上的“文明自殺”工具。他曾帶有憂患意識地對比道:“幾乎每個穆斯林孩子都是聽着和學習《古蘭經》長大的。將此與我們的世俗美國學校(聖經無處尋蹤)對比,你就會明白為什麼穆斯林的世界觀比我們的更連貫。”這種對“文化真空”的恐懼,直接驅動了他上任後在五角大樓發起的意識形態清洗。對他而言,軍隊中推行的多樣性、公平與包容(DEI)政策並非社會進步,而是象牙塔思維對“戰士文化”的毒害,是必須被迅速“粉碎”的覺醒文化毒瘤。

在討論“華盛頓政策”的異化時,海格塞斯的筆觸更顯激進,他將當代對“民主”的定義視為左翼奪權的幌子。他尖銳地抨擊那些標榜中立的言論準則與官僚政治,認為這不過是束縛愛國者手腳的繩索。他在書中寫道:“對於左翼分子來說,呼籲‘民主’代表了對我們體制的徹底拒絕。觀察他們使用這個詞頻率——他們憎恨美國,所以他們憎恨憲法,只想快速聚集51%的選票來改變它。”這種思維解釋了為何他在掌權後,會對傳統的政策制定流程表現出極大的不耐煩,甚至主張利用制度漏洞進行反擊。他曾露骨地建議:“共和黨立法機構應該畫出有利於支持自由候選人的選區線——然後幹掉(screw)民主黨人。”

通過這種對“象牙塔”與“建制派”的全面開火,海格塞斯完成了一個閉環敘事:左翼通過控制教育洗腦下一代,再通過控制華盛頓政策來固化權力,最後通過“民主”的名義掩蓋其對美國遺產的破壞。因此,他的“美國十字軍”不僅要在邊境和街頭執法,更要在大學教室和政府辦公室里發動一場“意識形態的清理”。這種從觀念到體制的全面宣戰,不僅將非法移民斥為“侵略”,更將那些在象牙塔中制定政策的精英視為文明衰落的“病灶”。

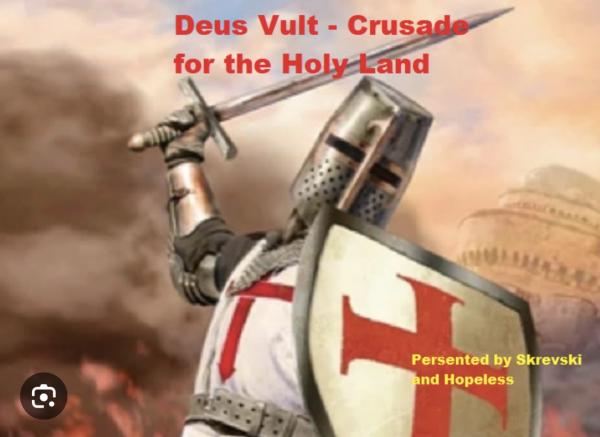

作為戰鬥口號的“Deus Vult”(神之所願)及其歷史虛無主義底色

這一連串極具攻擊性的政策背後,隱藏着海格塞斯及其同僚們最深層的偽善:他們從未打算通過民主框架內的溫和對話來化解分歧,而是早已在心理上完成了戰爭動員。這種決裂最直觀的象徵,莫過於海格塞斯手臂上紋着的,以及在書末作為戰鬥口號振臂一呼的拉丁語——“Deus Vult”(神之所願)。通過引用一千年前第一次十字軍東征時的口號,他向支持者發出了明確的信號:作為“自由的兒女”,未來的生存前提只有對左翼進行“徹底的擊敗”。他宣稱:“是的,這是一場為了人類自由的正義事業而發動的神聖戰爭。”

第一次十字軍東征時的口號:“Deus Vult”(神之所願)

然而,海格塞斯賴以支撐其“神聖正義性”的歷史敘事,在學術界看來不過是漏洞百出的政治臆想。他將第一次十字軍東征描述為對“穆斯林部落侵占歐洲土地”的被迫反擊,但正如弗吉尼亞理工大學中世紀研究專家馬修·加布里埃爾(Matthew Gabriel)所指出的,當時的伊斯蘭勢力不僅沒有入侵歐洲大陸,反而正處於戰略收縮中,海格塞斯口中的“防禦戰”純屬對歷史的歪曲。更諷刺的是,他所標榜的這種白色人種、基督教至上的英雄主義敘事,在現實的歷史研究面前顯得極其蒼白——中世紀專家麗莎·戴維斯(Lisa Davis)曾直言,十字軍時期的歐洲並非所謂的“純白”,甚至連十字軍紋章上經常出現的聖莫里斯(Saint Maurice)本人也是一名埃及人。

最令人警惕的是,“Deus Vult”這個口號早已超越了單純的歷史懷舊,成為了極右翼和新納粹勢力(如夏洛茨維爾“聯合右翼”集會)的識別暗號。海格塞斯作為國家核心權力的掌握者,將這種帶有濃厚白人至上主義色彩的符號紋之於身,與他聯邦戰爭部長的身份嚴重不符。也許歷史真相對於他而言並不重要,十字軍最終慘敗的結局也被他選擇性遺忘;他需要的僅僅是一個神聖外殼,來遮掩行政手段的威權主義實質。對這一歷史事件的借用,我們可以推斷,他口中的“美國十字軍”,在本質上,就是一場針對國內異見者的清算運動。

海格塞斯二頭肌內側新紋身:阿拉伯語單詞“Kafir”(كافر),意為“不信道者”或“異教徒”。 如果說“Deus Vult”還試圖通過歷史敘事進行包裝,那麼海格塞斯近期被曝光的二頭肌內側新紋身,則徹底撕下了所謂“文明防禦”的虛假面具。社交媒體用戶發現,海格塞斯在與士兵共同鍛煉時,低調展示了阿拉伯語單詞“Kafir”(كافر),意為“不信道者”或“異教徒”。在穆斯林世界眼中,這絕非單純的宗教身份聲明,而是一個極具羞辱性的敵對宣言。正如伊斯蘭活動家尼爾丁·基斯瓦尼(Nerdeen Kiswani)所指出的,在“神之所願”的十字軍口號下方刻上“異教徒”,如果紋身者僅僅是普通平民或基層士兵,這或許會被視為一種個人宗教表達或亞文化審美,頂多引起旁人的側目;但當這一符號出現在執掌全球最強大軍事機器的“戰爭部長”身上時,性質就從個人行為演變成了國家層面的表態。這兩個紋身圖案,雖非表達官方立場,但仍有可能讓部分民眾,產生這樣的聯想:美國的國防意志已為某種極端宗教排外情緒所主導。

這種將政治立場刻在皮膚上的做法,正如海格塞斯本人所解釋的那樣,這只不過是”讓人們知道我的立場,我本就將觀點穿在袖子上”。然而,這種“坦率”背後隱藏着對現代國家治理準則的蔑視。從他胸前導致其在2021年被踢出拜登就職典禮安保任務的“耶路撒冷十字”(Jerusalem Cross),到手臂上帶有白人民族主義暗色的十字軍符號,海格塞斯的肉身,已成為一幅觀點激進的政治地圖。記者迪利·侯賽因(Dilly Hussain)對此評價道,穆斯林不應對此感到震驚,因為海格塞斯只是通過肉體直觀地展示了那種“非我族類”的權力傲慢。這種將“異教徒”標籤化的行為,不僅人們更加擔憂他對非基督教群體“必有異心”的偏見:,更將他在《美國十字軍》中所宣揚的冷戰式對抗思維,從紙面上的修辭變異成了物理意義上的宣傳口號。

“耶路撒冷十字”(Jerusalem Cross)常被白人至上主義者挪用來隱含表達一種將基督教神聖象徵與“白人文明守護”“宗教式種族使命”相綁定的排外與至上意識形態。

結語:“兩個奧馬爾”的啟示與“十字軍”敘事的終極排他性 在這一整套從意識形態根除到“行政收復”的邏輯閉環中,海格塞斯在書末通過對比“兩個奧馬爾”的故事,為他的“十字軍邏輯”完成了最後的拼圖。正如前文所述,他將定居德州的伊拉克翻譯視為“忠誠的樣板”,而將眾議員伊爾汗·奧馬爾斥為“文明的威脅”。這種敘事不僅是在劃分政見,更是在現實中通過一種近乎種族的“忠誠度測試”,將美國公民硬性切分為“自己人”與“外人”。這種“非我族類,必有異心”的判准,實際上為任何被其定義為“非傳統”的群體打上了可隨時質疑的標籤。

然而,在這個溫情的“德州奧馬爾”故事背後,隱藏着一個極其冷酷的政治現實。海格塞斯在2020年將其奉為愛國典範,是因為這位翻譯願意全盤擁抱他筆下的傳統價值觀;但在2024年後,隨着海格塞斯所倡導的“十字軍”實踐從書本走向五角大樓和邊境政策的制度化,這位“德州奧馬爾”的身份卻變得岌岌可危。諷刺的是,無論他在戰場上如何出生入死,只要他尚未獲得那紙入籍證明,在海格塞斯主張的“大規模驅逐”和“衝刺式執法”面前,他依然只是一個隨時可能被遣返的“外來者”。這揭示了一個殘酷的教訓:對於海外出生的少數族裔而言,同化與忠誠或許能贏得暫時的讚美,但在“美國十字軍”的語境下,這種認可,根據形勢的變化,是可以隨時撤回的。

這正是海格塞斯敘事中最深刻的邏輯陷阱:一旦“十字軍”式的排他性話語被建制化與常態化,任何不屬於“盎格魯-撒克遜精英俱樂部”的成員都無法獲得真正的安全感。那些在2024年後依然熱衷於擁抱MAGA敘事的少數族裔支持者必須意識到,這種“神之所願”的聖戰邏輯本身就不承認多元與並存。無論你如何努力地向“傳統價值”靠攏,只要你的出身和膚色不符合海格塞斯心中那個純粹、單一的“基督教民族主義”模版,當行政權力開始對“內部敵人”進行地毯式清算時,這些非白人的追隨者,會從“戰友”淪為下一場十字軍遠征的目標,並非完全不可預期。

“兩個奧馬爾”的故事最終並不是一個關於同化的成功案例,而是一個關於身份脆弱性的政治警示。海格塞斯的《美國十字軍》用拉丁語戰鬥口號和聖戰話語,將美國帶入了一個不再有妥協餘地的時代。當“神之所願”成為最高法律,那些曾經試圖通過忠誠來換取豁免權的少數族裔,誰也不能保證自己,或自己的後人,不會站在他們攜手挖掘的政治深淵的邊緣。

|