2018 8 7 我们先从一次有趣的聚会说起。 上个周末,8月4日,约了两个朋友相聚,我们在其中一位朋友的家里,在后花园中品茶、饮酒。 我的这位朋友给我讲了他的故事:他是从事住房出租管理的,他自己有几栋物业,他是如何赶走不良租客的。 被他驱赶的租客有毒犯,瘾君子,黑帮分子,及品性不良者。 我很好奇他的经历,因为我知道,在加拿大租客是受法律保护的,很难清理,房东们都为此哀叹。 他对我说,他不怕有问题,有弱点的租客反倒容易管理,他接手的都是有问题的物业,接手后重新装修,改造环境,公共场所加装监控,租客重新签约,以条约约束租客,违约租客发警告信,违法情况通知警察。 以条约约束租客,再坏的租客,假如遵守条约的话,他也是好租客了,无须清理,假如违约,先警告,警告累积到一定量后劝离,听起来很不容易,而他都做到了!以理相劝,再给出一些搬离优惠,那些屡受警告的租客最终都会选择离开。 我的朋友的思路恰似当年朱利安尼1994年当选纽约市长的行事:改造时代广场,通过多年的努力,将曾经一个脏乱差的色情和贩毒中心改造成一个光鲜的旅游景点。 以前的时代广场,一到了晚上,就到处看到色情店铺里闪烁的霓虹灯,进出的男人们很多都西服革履, 走过街角的时候,很多站在那里黑人的毒贩嘴里重复说着smoke,smoke 来吸引卖毒品人的注意。一旦有生意,他们就会和卖主躲到已经关门的黑暗的店铺门口或者楼道口进行交易。 朱利安尼开始清理时代广场的毒贩和色情店铺,引进像迪士尼这样的大型娱乐公司进驻时代广场,带动纽约旅游经济热潮。 他们的共同的法则是:以条款制约,‘良币取缔劣币’。 从逻辑上看,其目标是良好的社会生态,那么改变其约束条件,社会生态就会发生相应的改变,依据其反应再做微调,社会生态就会逐步地向约束条件所驱使的方向发展。 我朋友管理的社区与朱利安尼治理下的纽约都是例子,为规模有所不同。 我一直关注条件反射,受此启发,试图找到条件反射的逻辑模型,所寻未果,具象的多,抽象的见不到。 因此,我试图构建从逻辑上理解条件反射:

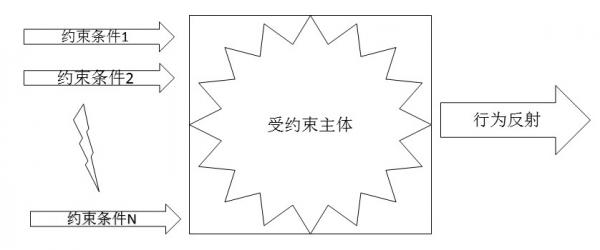

这个图,结构上很简单,可以描述的故事却不少。 受约束主体的输入端是N个约束条件,经过约束主体之后产生行为(条件)反射。 受约束主体可以是有生命,会思考的动物,也可以是不会思考的植物,更为广义地讲,没有生命的物体会遵循条件反射的过程,如:杯子滑落后摔碎了。 我们先基于会思考的受约束的主体进行思考。 受约束主体,本身通常是自在的,‘他’具有‘他’的物质基础,如:肢体;‘他’有基于其自身经验的文化考量,包括:道德、直观经验、文化背景、学习、逻辑分析、、、相对于外部N个约束条件‘他’内在的条件较为固化,也更有历史,通常是在外部约束条件没有出现以前就已经存在了,‘他’的所有行为反应是在这组自身条件的约束下形成的。 我们可以把受约束主体视为一个黑箱,输入端为N个约束条件,输出为行为反射,这是一个理论上可以观察的结果。 之所以称为‘理论上可观察’是因为对与受约束主体的行为反射的观测,有时,甚至通常,会超越我们观察的时间区间,如:一个人幼儿时期的经历很可能在他成年以后的某个外部条件刺激下,做出某些行为反射。 把受约束主体视为一个黑箱,改变输入端的某个,或者,某几个条件,观测输出为行为反射,然后做微调对比,这样可以使受约束主体的行为朝向预期。 我曾养过一只黑背,名为:黑虎,祂很温顺,但是,见到穿制服的就怒不可遏,即便是主人朋友,我很好奇祂为何如此?找不到解答,我猜与祂的童年经历相关,也许,被‘城管’过,狗才咬狗(^_*)。 人更是如此,观察超越区间,但却不是不可理喻。 如,邓小平的64暴行就是生硬地搬抄了1956年苏联对匈牙利事件处理手段,当时他正陪同刘少奇访问苏联,在那里他们作为中国的政府代表,参与、旁听了赫鲁晓夫政府的整个决策过程。 我们最反感的莫过于道德沦丧和贪官污吏了,深问一句,它们是如何形成的? 习兄曾讲‘把权力关进笼子’,我信了,很配合地信了,为什么呢?我是被骗大的,不由得我不信。 从小,老师就在课堂上严肃地告诉我们:“你们以后是共产主义地接班人,因为,在坐的,你们的父辈为新中国打过仗,流过血,还有的家庭为她失去了亲人,这个班你们不接,谁接?” 我很感动地听着,真的下决心好好学习,可惜,记性不好,第三天就不是那么回事了。 长大了,真的想接班时,却发现根本不是那么回事!这个共产主义,你要先拿在手里再传给我啊!我多看了一眼,发现,他们手里除了唯有一柄权杖,上面雕刻着:‘党的领导地位不可动摇’之外,什么都没有,这权柄也像皇权的传承一样,从红一代传到了红二,别说,还真是个‘二’,不是继子,更不是冒牌的! 话说远了,回到正题:‘把权力关进笼子’。 权力是受约束主体,里面是黑箱操作,如何运作外界一概不知,但,我们可以从行为反应的现象上做出判断:贪官污吏不绝,案子没有最大,只有更大,社会群体事件也是如此,可以断定:‘把权力关进笼子’是一个美丽的谎言,关在笼子里的是我们! 我们就像野生动物园中的动物,权贵们被关在笼子里,四处消散地游荡,肆意非为,我们像猎物一样,人家想看就看两眼,搂这情妇指指点点的闲聊着,看上那只动物举枪便打,不肖一刻,我们就成了人家的盘中餐,我们自己却傻笑着,就像岳敏君的雕像,还有几分得意:“老子挨的这枪,厉害了!”。 从拓扑学的角度看,从传统动物园变为野生动物园,只是一个小小的数学游戏,不幸的是,老大哥虽不学无术,却无师自通地学会拓扑的空间变换。 ‘把权力关进笼子’,讲的不错,但是,笼子的诸多约束条件是什么?你拿什么构筑笼子的栏杆?‘党的领导地位不可动摇’?司法、行政、武警、军队、都在保障着‘党的领导地位不可动摇’,贪官污吏借此横向霸道,欺行霸市,司法、行政、武警、军队助纣为虐,言论自由受到打压,个人的合法行为收到制约,而你却告诉我‘这是依法治国’,‘把权力关进笼子’。 “至于你信不信,我反正是信了!”----王勇平; “你懂的!”----吕新华。 上个世纪末,那个继子很困惑苏联是如何解体的,我相信,他现迷胡着呢,只是不再操心此事了。 苏联解体多少专家学者试图搞明白,但仍似懂非懂,方有男儿叹曰:“最后戈尔巴乔夫轻轻一句话,宣布苏联共产党解散,偌大一个党就没了。按照党员比例,苏共超过我们,但竟无一人是男儿,没什么人出来抗争。”,大有‘天塌下来我顶着的英雄气概’。 我相信,尽管他背了不少的书名,但是一定没有学到过《吕氏春秋•首时》:事之难易,不在小大,务在知时。 即便学到了,也很可能沦落为:“轻关易道,通商宽衣”,毕竟,文言文对小学生而言,有点难,不是仅站着撒尿就可以理解的东西。 苏联的解体在他的原罪,在于合法性。 现代政治研究表明,一个政权能有效地生存必须具备一定的合法性,当合法性低于某个水平之后,政权将出现危机,它只有两条出路:重组或者倒台,实际上它们是一回事,所不同的是社会强度。 苏联的原罪是共产主义,为了维护共产主义理论与实践,苏联的司法、行政、警察、军队都在为之服务,公民的任何非共产主义思想与行为都收到制约与打压。其过程在亚历山大·索尔仁尼琴所写的《古拉格群岛》,安妮·阿普尔鲍姆(Anne Applebaum)所著《古拉格:一部历史》中可以详细地读到,但我相信,我们能读到的仍是冰山一角。 我相信,很多人至今仍以为地球上有一个地方叫:古拉格。 不,古拉格不是一个地名,它是一个行政机构,类似于我们的劳改与监狱系统。 但凡有违共产主义信仰的公民都可能是古拉格的合格居民,古拉格是共产主义信仰精神疗养院。 据维基1950年國家人口列表:蘇聯人口為:179,570,837, https://zh.wikipedia.org/wiki/1950%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%88%97%E8%A1%A8 又据,《古拉格:一部历史》,P635,前苏联先后有1700--1800万人先后进入古拉格系统‘疗养’。 1950年的人口统计只能作为一个近似值,中位数,以此为据,可以推算出,受古拉格迫害的比例接近:10%,即:1:10,这是一个非常恐怖的比例,只有两级! 我不知道苏联政府算过帐没有,一个人的亲密结构是1:4,当你打压、制裁某一个人时,意味着你对另外的四个人产生了直接的影响;然后再由此扩散出去,每一级都是四倍的放大,但是,三级之后影响渐微。 所以,打压一个公民,其影响范围是1:4:16:64,似乎影响可控,也的确如此,初期,的确是影响可控,别人,畏惧你,躲着你,但是,当苏联政权打击的人员累计增加时,几乎每一个人的身边都有一个三级之内的直接对象时,事件就开始发生质的变化了,人们变得讨厌你,讨厌之后就是:去他妈的,让它滚吧! 多行不义,必自毙,所以,苏联倒了。 古拉格,是苏联政权合法性的泄气伐,泄了气的苏联,无论哪个站着的都抗不住,“事之难易,不在小大,务在知时”。 实际时,苏联有两个泄气伐:古拉格与制度腐败,只是两者相比,古拉格的口径更大些。 我们的劳改体系虽然没有古拉格这样疯狂,但是,情况也好不到哪里去。 端一杯热茶,静静地想一想,中国地域之广,人口之众,但是,自1949年以来,有哪一个家庭可以幸免于难,躲过了,三反五反,躲过了大越进,躲过了反右,你躲得过文革吗?躲过了初一,有十五! 连毛泽东,刘少奇,邓小平,周恩来、、、他们自己都躲不了,更何况其他人了,所以,这个政权的合法性还有多少? 眼下,习兄的情况比前苏联更不妙,苏联时期,没有互联网,经济上也不是像现在这样开放,封锁起来也相对容易些,现在不同了,治理一个人,瞬间可以传播到全世界,互联网,把‘老大哥在看着你’,变成了‘我们在看着你!’。 苏联的两个泄气伐我们哪个也不缺,却也有少许的不同,我们的‘制度腐败’的口径似乎更大些,此起彼伏的社会群体事件和满街的访民,那一个事件的背后不是制度腐败、权力欺压。 2010年起自突尼斯的茉莉花革命就是这个模型很好的注解。 突尼斯政权长期缺乏必要的合法性,其合法性一直处于临界状态,政权过渡地依赖暴力。12月17日,一名26歲青年穆罕默德·布瓦吉吉自焚触发了临界状态,他的自焚借助互联网传播到了全世界:‘我们在看着你!’,‘老子受够了!’,‘滚!’,于是,突尼斯革命开始了,并蔓延。 突尼斯革命,也会想病毒一样的潜伏下来,当,条件具备时,我们就会遇到它。 多行不义,必自毙,顺便提醒一下,那些贪官污吏是最希望杀死债权人的。 苏联,垮了,我们呢?明天会更好吗? 我们的明天一定会更好!这可不是阿Q式的自我安慰,动物趋光,人心向善,到今天的伊拉克与叙利亚去看一看就会相信。 但是,千万别在新闻联播、《人民日报》或者《环球时报》上解读伊拉克与叙利亚,会误导你的。

|