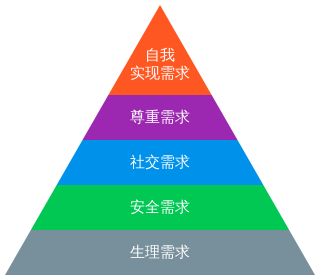

2018 12 10 需 求 需求的体验我们谁都清楚,直接的表达就是“我想、、、”,饿了,想吃饭,困了,想睡觉,吃饱了撑的想找姑娘睡,如:刘强东。 这么简单明了的事情被从马斯洛心里学层面对需求分层陈述,他在1954年著书《动机与人格》(Motivation and Personality)当中完整阐述,搭建了人的需求结构:

按马斯洛的解释,上级之需求是建立在下级需求基础之上的。 但是,也有不同的学者认真地考察了马斯洛的理论而得出否定的结果,如:M·A·沃赫拜(M. A. Wahba)与L·G·布里德韦尔(L. G. Bridwell)曾针对马斯洛的理论进行广泛回顾,并没有发现到任何证据显示存有马斯洛所定义的需求层次----维基,马斯洛词条,https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%B1%82%E6%AC%A1%E7%90%86%E8%AE%BA。 我也曾感到纠结,马斯洛的理论可以解释很多现象,但也有他解释不了的地方:“嗟,来食!”;它也可以扩展为群体需求,如:种族与国家。 我们目前的认知是:人有需求,需求有结构,但通常会有意外。 现在,我们引入约束条件,在它的视角下重新解读一下我们的需求理论。 马斯洛所描述的需求,都是有条件的需求,在不同的条件下产生不同的需求,参与者之间也会互为条件,就如同马斯洛所观察到的那样,但是,如果我们在约束条件的背景下解读我们的需求,就会有稍有不同结论:有需求,却无结构;需求只是约束条件下的条件反射的结果,需求只是在不同环境下,约束条件,的个体行为反应。 因此,“嗟,来食!”也就变得顺理成章了,对马斯洛的质疑也因此而得到解决,质疑的不是需求而是需求的结构。 在约束条件的背景下解读我们的需求,在经济学视野下,我们看到了交换与效用;在历史学的视野中我们读到了文明的进化与竞争。 需求的最主要的外部约束条件之一就是,个体的数量,比如,鲁滨逊漂落在荒岛上的时候,他唯有生理需求与安全需求,星期五的到来使之有了社交与尊严的需求,当他们发现土著人之后,以前生理需求与安全需求发生了实质性的变异,文化开始发生冲突了,而在此之前,星期五的到来产生的只是文化同一。 需求向社会化转化了。 我们从鲁滨逊的案例可以清楚地看到需求在约束条件发生转变时,需求的内涵随之而改变:鲁滨逊单体,鲁滨逊和星期五,鲁滨逊、星期五及土著,空间的约束条件在改变,在约束空间内,参与的主体数量出现了变化,参与的主体,需求的内涵也都发生了改变,请注意,是全部的参与者需求内涵都发生了改变,他们彼此之间也互为约束条件。 在约束条件的思路下,我们再重新审视一下我们的需求。 首先,我们回到基础,看一下需求主体的特征:有思维的生物,人或者动物,一般我们指的是人。 “有思维的生物”,字虽不多却清晰地表达了需求的主体特征,既是生物,就需要有物质的平衡体系,可以思考,懂得选择,可以行动;还有他的思考是基于其物质平衡体系的思考,而无论其本身是否意识到这一点。 现在我们可以构筑我们的逻辑空间了:需求空间,约束条件,参与者。 凡需求都是在特定的时空下的需求,有空间,有时间,一般情况下,时空同一,不可分离,但在战略的层面上,需求的时空是可以被分离的。 基于需求主体的物质(均衡)需求,是以需求主体为目的的,这个物质的需求是有很强的目的性的,在多个参与者的情况下被视为资源竞争。 交换,经济,技术,文化,民族,国家,掠夺,战争,谈判,规则、、、均由此而生,交换是基础,参与者交换的是效用,效用,相对,比较而成,这个效用是基于双方的文化认知而达成的平衡,效用是对各自某项需求的满足,后来成了在现代微观经济学中最常用的概念之一,衍生了边际效用的概念,并以效用函数来刻画。 更一般的情况是:多个参与者在一个同一的时空内,基于各自的物质均衡,对某种共同的、有限的资源存着生存需求:需求=约束条件(参与者),N=F(B), 其中:N为约束条件下的需求,F为约束条件;B为参与者集,其中至少有一个参与者。 需求满足之旅,目标:获取! 我们回顾一下历史,从威尼斯开始: 威尼斯共和国是中世纪和文艺复兴时期的主要金融和海运力量,是十字军东征和勒班陀战役的集结地,也是从13世纪直到17世纪末的一个非常重要的商业(特别是丝绸,粮食和香料)和艺术中心。威尼斯市被认为是第一个真正的国际金融中心,9世纪逐渐形成,14世纪达到了顶峰。这使威尼斯在其大部分历史中成为一座极为富裕的城市。后来因为土耳其人对地中海东边的控制促使欧洲国家寻找其他航线的欲望,威尼斯因此失去了大部分的重要性与影响力。 -----引自维基:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%81%E5%B0%BC%E6%96%AF 而实际上,威尼斯的商业区间是从4世纪一直到15世纪统治着一个庞大的商业网络,交易的商品有:瓷器、贵金属、饰品、更为大宗与暴利的商品是产自印度洋的香料,这些货物经海路与陆路,运往欧洲,(见下图:十五世纪以前的贸易路线),威尼斯商人在意大利及欧洲、非洲的各商业口岸活跃着,在这个时段内,商业还是以相对文明与平和的方式进行的,直到葡萄牙人的加入。

十五世纪以前的贸易路线

当1483—1500年葡萄牙人绕过好望角进入印度洋,抄了威尼斯商业垄断的后路,威尼斯的商业地位就从此一蹶不振了。 顺便提一下,为什么暴利大宗的商品是香料?香料的作用是调味,似乎可有可无,但是,在没有食物保鲜的技术时代,香料用于腌制食物,也可以掩盖不新鲜食物的味道,而且,香料易于存放与运输,14世纪40年代散布到整个欧洲黑死病流行时,香料的作用被渲染得更是出奇,被用于治疗,价格被哄抬,而此时,香料的贸易优势在威尼斯商人手中,他们坐守埃及及阿拉伯沿海口岸控制着香料通往欧洲大门,葡萄牙人因此也就有了远航的动机与理由。 葡萄牙人选择海路是一个非常理性的选择,如果经陆路,跨越的国家多,周期长,运输量有限,外交将会变得十分棘手,效率也会因此而降,选择海路,船只的运载量大,效率高,凭借技术优势,沿线建立驿站,横跨印度洋,直抵香料的产地:东印度群岛。 葡萄牙人1483—1499开始了印度计划,试图绕过非洲大陆到印度去垄断香料,此后的30年中,葡萄牙人在非洲沿岸,直至印度建立了多个城堡以保证其船只在途给养。 同期,1493年哥伦布在西班王室的经济支持下,向西首航,试图找到通往印度的新大陆,因为哥伦布的地图有误,他无法知道,在欧州与印度之间还存在另一块大陆:美洲大陆。 因此,哥伦布意外地发现了美洲大陆,事实上,哥伦布到死都认为他所发现的就是东印度群岛。 葡萄牙在印度洋军事掠夺,西班牙在美洲群岛的抢掠,横向相比是两个强国的竞争,纵深看,是占有优势地位的文化对弱势文化的抢掠,对土著人的掠夺。 这中状态一直持续到1550—1570年,此间,英国人及荷兰人的介入,英国凭借强大的海上军事力量在印度洋上袭击葡萄牙船只,并实施抢掠其财富,并于1600年在印度设立东印度公司,垄断了印度与欧洲的商业往来。 印度洋从此成为英国与荷兰的商业战场,半军事,半商业的冲突直到1654年4月英国与荷兰签订了《威敏斯特条约》彼此的战事才算平息,海上的商业往来才开始变得秩序化,围绕区域与商业产品逐步形成法则,商业交换才变得有秩序与平和。 因印度群岛盛产香料,英国的东印度公司1670年,查理二世准许公司有权获得领土,并在其控制区内建立军队、铸造钱币和行使其他权力,印度也走上了英国的殖民地旅程,直至1947年甘地发起的独立运动才算划上了句号。 在此后,起自公元4世纪威尼斯商人的香料贸易经葡萄牙、西班牙、英国、荷兰的国际争夺才算是归于正常的贸易范畴,商业往来才开始走上正轨。 从这段历史过程说明了: 1、国家的繁荣依赖对资源掌控,在古代是香料、瓷器、丝绸等,现代是技术、矿石与能源; 2、競爭是以不同的文化为背景的,內涵豐富的文化将对弱势文化进行不公正的欺诈与掠夺,唯经过冲突之后方可在两种文化之间达到某种平衡,因为文化的差异,这种平衡通常是短暂的,很容易再生矛盾。 3、资源的争夺引发军事冲突,军事是以经济为目标的; 4、军事冲突之后,是政治解决,是法则与和平,所以,军事,从来是以和平为目的的,只有疯子才会认为和平是为了未来的军事准备,如:希特勒。 5、优势竞争,这是一句大实话,狭路相逢,勇者胜,在竞争中的最终的一定是内涵丰富的文化在竞争中取得优势地位,如:葡萄牙1483—1521年的印度洋扩展,随后败于英国的航海技术。 从本根本上讲,国家的优势在于技术的领先,在于对环境的认知与探索,早年,葡萄牙人基于对地球的认知与在航海技术下的探险才开辟了东印度群岛的香料之旅,随后,败于英国的航海及军事技术。 没有技术支撑,远方的香料就是树叶,矿石就是群山中的石头,石油也只能静静地昏睡在地下,对资源的竞争因技术而始。 顺便提一下,直至1483年之前,贸易是以内陆及沿海岸线运输为主的,通常被称为丝绸之路,及海上丝绸之路,参与者为民间商人,官方提供通道,属于‘轻关易道,通商宽衣’的重商政策时期。

1483年是一个重要的分水岭,此后的参与者是以国家为单位的。 我有时很纠结,为什么是‘通商宽衣’?在历史记录中找不到解答,我个人猜想,可能是历经数年的长途商务贩运,带家眷不安全,所以,商人们,走一路,嫖一路,就如同后来美国的淘金时代,妓院、酒吧是标配一样,只是,因客人少且流动性大,丝绸之路上没有条件开设酒吧而已。

可惜,历史上没有留下关于‘通商宽衣’更多记载。 历史是有方向、有进程的,从最初的起点到其终点是有动机的、渐进的,在其中的某一个阶段上我们可能不识庐山真面目,但当它离我们远去时,赫然回首,就会发现它的经脉清晰可见。 所以,当我们身临其境时,‘定位’是我们做出正确结论,把握未来趋势的关键。 历史的方向就是基于我们物质需求的,是文化对物质环境的认知,我们的动机产生于此,全人类认多数人选择的认知,共识,就是我们历史的方向,假如,马克思主义是放之四海而皆准的真理的话,那么,你一定看到的是马克思主义在全球的扩散,立刻站起来,马上加入共产党,你不会有错! 而现实是冰冷的,自1945年二战结束后,抛开那些五花八门,挂羊头的马克思体系的社会主义国家,最多的时候,马克思的兄弟们有28个,脱下袜子也数不全,现在呢?唯有五个:中国,朝鲜,老挝,古巴与越南(这两个国家在政治管制上已经开始了松动)。参阅,社会主义国家: https://baike.baidu.com/item/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%9B%BD%E5%AE%B6 共产主义会是历史的方向吗?答案是清晰的。 一般而言,历史的描述是以事件、参与者、时空构成的,这个思路,没有什么不对的地方,但是,它忽略了一件非常重要的构成,以至我们只见其然而不知其所以然,缺失的这一环便是:参与者的动机,在多个参与者时,他们的动机就会演变为博弈,因多个参与者,将使得其过程变得动态且多样,我们读到的历史只是一个结果,是当时多种选项之一,它是在当时的约束条件下的一个结果,历史事件成了故事,勉强有一条逻辑路径,因果链;而事实上,还原历史,在当时的约束条件下,还有很多的选项,只是因某种原因,使某个可能的选项转变为现实,成为一组约束条件下的结果,我们读到的仅是事件的固化,那些动态的可能结果都因此缺失了,因某种原因历史固化了当时的某个选项,这就是为什么历史几乎总是偶然发生的,总是由一连串意外事件构成的一样。 最初的动机,在几次博弈与演化之后,我们迷失了起源,读到的只是历史事件,还不一定真实,我们沉迷在这样、那样的历史事件与历史故事中,失去了对未来的判断,如:前苏联的坍塌,茉莉花革命。 事后看来,法国撤出殖民地,甘地的独立运动,都清楚地表明了苏联及突尼斯的结局的可能性:政权的合法性。 习二与金三也同样面临着这样的问题:合法性。 一方面是持不同政见者的,受欺压者,对政权失望者的增加,另一方面是政权为了维护其合法性的挣扎,为此,他们耗资甚巨,美名其曰‘维稳’,他们不明白社会的稳定,都是结构性、制度性的稳定,不稳定,也是结构性的,结构性的问题不解决,就不会有稳定,谎言是最好的例子,说一句谎话,不难,但是为了把谎话说圆你却要为此接着说谎,最后就成了,‘说一句,补十句’的结构,正反馈,最终谎言的数量成数倍地被放大,直至其崩溃。 怎么办?说真话!真话不需要任何的伪装,但是,对以谎言为基础的政权而言,为恶多端,合法性是靠谎言堆积而成的,任何真话都可能引发连锁反应,危及到其政权的基础,所以,他们本能地对真话过敏,说假话尚可糊弄,说真话随时可能倒下,所以,‘打死我也不说!’,说了真的会死人!想明白了这一点,我们也就不必再纠结‘为什么不建文革纪念馆’,为什么不能谈土改、反右、谈‘六四’。 他们也真的是接受了戈尔巴乔夫的教训,坚持‘决不动摇地、决不说真的’;戈尔巴乔夫先生曾坐在总书记的办公室里写下了《新思维》,以‘放松管制,改变制度’为思路,却不曾料到,‘放松管制’之后带来的却是对暴政的控诉与追讨,本以为‘放松管制’之后会是经济的复苏,其结果却是政治控诉,有些像我们开放之初的伤痕文学,但是苏联人比伤痕文学走的更远,他们狠狠地在共产党人的屁股上踢了一脚,把他们踢下台去了。 我们的维稳,手段强硬,霸道,哪一起‘不稳定’不是你老大哥的杰作?从结构上看,维稳就是一个标准的正反馈社会过程,不解决不稳定的根源,维稳,这相支出对经济而言是自损耗,并于此同时生产着他的受害者,是这个循环趋于正反馈:越支出,就越需要支出;自损耗,正反馈,这个系统,最终是趋于崩溃的。 你维稳一个人,他的背后至少有三个直接知情者,这是第一级,每一个知情者,在特定的环境下,会向他身边的人倾诉,产生第二级知情者,也许,他们都不说话,任由你去,但是,这样的结构,反复如此,总会有一个人站出来,‘得罪你’,或者,被老大哥看不顺眼而维稳、、、如此循环往复,被维稳者与知情者在逐渐地扩大,其合法性下降,老大哥的维稳开支也随之增加,这其中还有被他们自己贪污的维稳支出,所以,我们的维稳支出买来的是负的合法性,越维越亏欠,就像我们把N个扩音器对接,在第一个扩音器的输入的,输入一个小的音源,经逐级放大,最后是一个大大的噪音。 很遗憾,从结构上解决不稳定的来源,对他们来讲很不现实,他们生存的基础就在那个结构之中:党的领导地位不可动摇,为了‘不动摇’而维稳,进入一个正反馈,直至系统崩溃,突尼斯、苏联都是例子。 回到我们的主题:需求 马斯洛的需求理论只是简化的抽象概括,可以理解为需求的分类,事实上,在更一般的情况下,我们的需求是复合、混杂的,如:满足生理需求需要以某种社交为途径,同理安全需求,谁又能知道,哥伦布西航的动机是什么呢?安全?肯定不是!航海,是向死而生的旅程,生理?社交?还是自我实现? 事实上,哥伦布只有“我想、、、”,他的每一步都是在约束条件下做出的个人的、对环境条件反射。 初期,他因生计,生理需求,去做水手,后来与弟弟在葡萄牙卖航海图,地图看多了,就想探寻通往印度的新航路,新的航路意味着财富、荣誉与自我实现,尽管这需要冒险,他的动机、需求是复合,有序的马斯洛需求理论是无法解释的。 他试图说服葡萄牙王室,不果,转而说服西班牙王室,西班牙国王基于其利益的需求,授权与资助哥伦布向西的航行。 对哥伦布而言,他的需求是复合的,而对西班牙国王而言,这只是基本的生理需求,这是一个国家的生理需求。 马斯洛理论的盲点在于需求的动态与多样化,同一个需求主体,在限定的时空内,他的需求是动态的,可以转换的,时间,空间及角色的转换,需求内涵也会发生转变,所以,我们应该在马斯洛的基础上做更深的解读:“有需求,无结构”。 就此直接这个结论显得有些武断,但是,详尽的推理需要占据很大的篇幅,我不想太啰嗦,直接写出结论,信就信,不信的,我也无所谓。 如:哥伦布航海,在他当时的时空下,就他个人而言是尊重与自我实现的级别,而对西班牙而言则是生理与安全的需求;同理,“嗟,来食!”,那个饥饿的路人,有着更高的自尊需求。 很可惜,在上个世纪50年代,马斯洛没有看不到这个层面,否则,他的书将写得更为精彩,更有说服力。 现在,我们把需求主体扩展一下,他可以是某一类人,比如:族群、社团、国家,参与者扩充为多数而非个体。 从国家的层面看,对资源的追求对应的是生存的诉求,在两个,或多个参与者之间,构成了安全的需求,表现为彼此的战争,社交的需求则体现为政治谈判,通常是在军事冲突之后,历史的经验表明,未经军事冲突达成的政治谈判、妥协,通常是不可靠的,军事冲突,在冲突中双方可以清楚地看到对方的实力与底线。 在国家的层面上,我们几乎无法观察到尊重与自我实现的需求,所有的需求都是利益的诉求,因此,马斯洛需求,在国家的层面上我们只能解读到三级:生理的、安全的及社交的。 对国家而言,生理及安全的需求就是特定人群的生存资源与生存空间;社交需求则是满足生理及安全需求的手段与过程,如:扩张与谈判,我们甚至可以把战争也视为一种社交手段,只是这种手段让我们因其代价而觉得不满意。 公平的本能 公平,是建立在文化认知基础上的,本能的诉求,在某个特定的时空内,参与者不唯一时,我们的故事就开始变得有趣了。 我们先假设在特定的时空内有三个参与者:P1,P2,P3。 我们考察P1的约束条件:{时间,空间,P2,P3,文化认知1};P2的约束条件:{时间,空间,P1,P3,文化认知2},P3的约束条件:{时间,空间,P1,P2,文化认知3}。 P1,P2,P3被限定在同一时空内,时空及时空内的物质条件是无法改变的,每一个参与者都需要在这个有限的时空内,在动态的约束条件下满足自身的需求,因此,围绕着如何满足自身的需求产生了:技能,交易,欺诈,暴力冲突,结盟与族群,部落与国家,法则与法律,道德,文化信仰。 技术(文化),经济学,社会学,法律,政治,宗教皆因约束条件下如何满足个体需求而产生,从需求出发,我们可以推演,甚至可以精准地推演全部的社会过程。 我们以P1为例。 P1,P2,P3被限定在同一时空内,他们各自都有与生俱来的文化认知,技术也内含其中,我们完全可以设想,文化认知内涵丰富的那位将取得优势地位,前提是假如他没有因冲突而死亡的话。 P1,为了在这个有限的空间内,为了谋取利益,他可以以其技术谋取,可以欺诈,可以掠夺,但是,他的举措会因动物的本能会引起其他两位参与者的满,P1会发现,粗暴的举措会增加他自身的风险,降低其效用,边际成本会增加,收益下降,所以,P1会设法与P2或者P3结盟,或者大家达成某些条约、法律,尽管利益受到制约,但风险降低了,效率提高了,边际成本也随之而降。 在P1,P2,P3的交易过程中需求的博弈与妥协,衍生出了经济法则、规律及法律;经济法则、规律的不足之处将会被时间空间的转换而填充,法律的漏洞与破缺也会因时空、事件而逐步完善的,所以,人们调侃到是‘坏人建立了法律’。 P1的优势文化在交往过程中会传播到P2及P3,如:传教,P2与P3的文化也会以某种方式映射到P1的文化体内。 建立法则:以交易双方的文化为基础建立公平法则,所以,认知强、内涵丰富的文化的会有较大的优势,正如,我们无法让星期五操控鲁宾孙,也无法想象印第安人征服西班牙,在文化冲突中,永远是内涵丰富的文化消化相对落后的文化,请注意,‘消化’而非‘消灭’弱势文化,也会有些东西被以一种新的方式保留、扩充进优势文化,使之内涵更为丰厚。 这个过程在1483年—1521年葡萄牙绕过好望角抵达印度群岛时,及西班牙征服美洲大陆时都屡屡发生,土著文化成了葡萄牙、西班牙入侵者文化的一部分。 法则、法律生于虚无,因需求的冲突而生,会因设立时时空、经验的欠缺而有不足,会有盲点,但是,随着时间的及事件,在旧的法律基础上会得到完善与补充。 但是,即便是最为完善的法律,也会有不足之处,以及那些法则难以监管的领域内,如:立法者违法,或者时空超越法律的领地,那么,我们曾经熟悉的原始的手段,欺诈,掠夺等,仍会以某种方式体现出来,在更高的层面体现出来,变得难于观察,比如,领导人贪污,政党腐败;国家之间的盗窃与欺诈,这些都会有,但是,这些都将受到约束,立法者违法可以通过民主与新闻自由而受到制约,国家之间的法律破缺将会受到国际法的制约。 文化、历史进化的方向 文化是对约束环境的整体反射,当在同一约束下,两种不同的文化相遇时,两种文化谁将占据优势地位? 文化的作用力:即文化对约束条件的适应、利用与改变。不用怀疑,两者相比,作用力强的文化将取得优势地位,比如,当西班牙人与玛雅人相遇时,西班牙人占有优势;当自由与专制相遇时,自由以其非凡的人格魅力必将赢得人心,天下,得人心者得,所以,我没看到了社会主义结伴走向了墓地,在他们的身后留下了长长的阴影,《古拉格群岛》,《墓碑》、、、。 需求,很简单的个人需求,经过聚合与博弈,引导我们走向法则,在法则下,我们生活的更为有序,最初对自由的追求演变为道德、法律之下的自由,自由变得有限,却平和。 顺便提一下,在《人类简史》,P161页处,作者认为自由与平等是矛盾的,不是这样的,‘平等’的是需求主体的外部环境,对时空中的物质的权力,是法律,自由的是需求主体的能力,自由是法律下的自由。

|