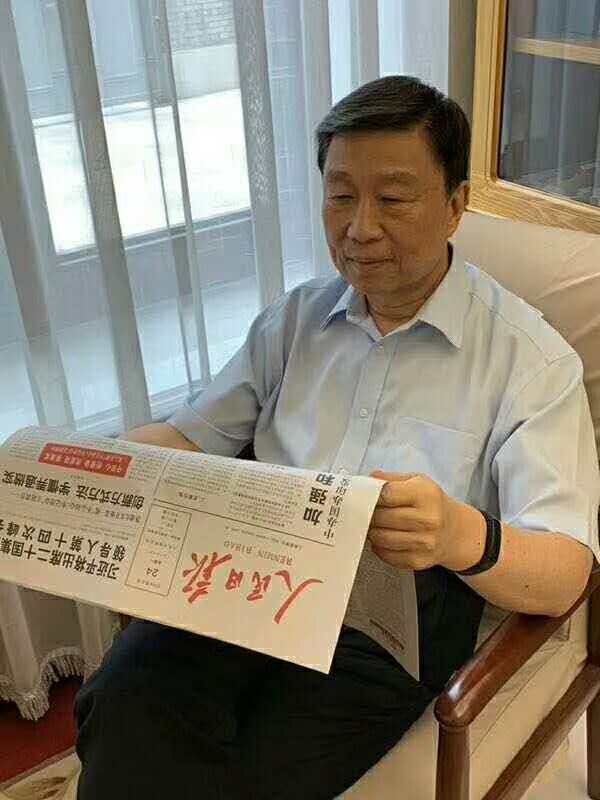

被传自杀和想死的李源潮在家看报。2019·6·24

宋永毅“俘虏”李援朝的想象是从哪来的 赛昆在跟帖中给出了“明镜火拍”的link。我万没想到“文革史专家”宋永毅,竟然如此无底线,真敢在自己亲身经历的事上,双方众多当事人都还健在的事上,瞎编。这个“文革史家”诚信何在? 我询问了诸多“我方”(打引号是因为当时的我方中没有我,我已因家里问题退出运动)当事人,都说宋一派胡言,自恋、失忆。我方“坏头头”、“打人凶手”证实,李援朝根本没有参加上中“7·25武斗”。那是宋永毅的想象。宋永毅也心虚,在视频中故意把武斗发生的时间,说成68年7月18号,以便抵赖?那一天可是他一生中最威风的大日子,绝不会记错,除非故意。 上中7·25武斗是上海中学运动的高潮和尾声,几个月后,学生就都分配下乡,星流云散,人去楼空了。怎么打起来的?算了,太费口舌,于今也没意义了。但当时双方的确都有外援,我方都是各校的散兵游勇,出于义气,一呼百应,干部子弟居多。对立派呢,有外校极左派的“中串会”组织加盟,尤其是,就在上中边上的华东化工学院,掌权的造反派派出队伍助战,演变成了全市的事件。后来警察和工宣队进驻,隔离双方,迫令我方放下武器,离开学校,宋永毅他们赢了,事件平息。 注意:1)这是1968年,在四人帮大本营的上海,绝对不会让我们赢;2)上海人相对文明,尤其上中这样的学校。武斗没死人,甚至没重伤,至多脑袋开瓢,身上被长矛扎了一下;3)李援朝是严于律己、听党话、守本分的“好红卫兵”,和我这号适情任性、从不想天降大任的不是一路人,更不象当年听说哪打架就来劲的小赤佬习近平。 何频看起来对“文革史专家”毫无敬意,调皮地问宋,你当时是什么职务,打手?宋尴尬,只能说自己是写作班成员。其实何频还真歪打正着说对了。 去年,上海各中学纪念离校50周年,徐汇中学的文贯中,军统头子文强(老毛的表亲)的儿子,撰文称,文革中的打人者,当时其实是有第二种选择的,引起一波争论。有一派主张,这些打人者不道歉忏悔,文革就没被彻底否定。我当时在北美上中群里和他们争论,反对反向文革,我说,要批判的是中共-老毛强加给中国人的、至今专制政权还在用的互害体制,追究个人的责任,使受害者又有了一种裁判别人、追究别人的特权,那文革永远不会完。 巧的是,我当时在群里,就是拿宋永毅举例。7·25武斗时,宋永毅把我的一个小兄弟“囡囡”从宿舍抓到他们的武斗据点,围殴,据说被宋扇了200个耳光。我说,宋从未道歉,但这不妨碍他收集文革史料,否定文革。政治立场和人品,是两件事。你若想建立一个划一的人品,等于回到老毛的以阶级斗争触及灵魂的文革思路。群里当年的对立派同学,大不忿,说你怎么知道是200,不是201或199?污蔑不实之词!“囡囡”后来进群,亲自证实,只是说不是宋一人打的,群殴,比200只多不少,而那种情况下,你怎么可能要求受害人一五一十数清被打了多少下?群里的宋粉们连打“囡囡”都要抵赖,真抓捕刑讯李援朝,那更是天大的事。我把“明镜火拍”的link,贴到群里,一片沉寂,没有的事,怎么说都不合适。 事实上,当时被宋永毅们的打手“写作班”从宿舍抓进据点的不止“囡囡”一个。这些同学并没参加武斗(否则应在“我方”据点里,也不会被抓住),至多是“我方”同情者,宋的写作班把人家从宿舍抓走,私设公堂,伤害人身,搞红色恐怖,50多年后都不反省,还觉得不过瘾,从他们中想象出一个后来的中共国家副主席,为自己的劣行贴金。你不觉得你这个反共“先锋”也太超前了吗?而这个“反共事迹”还是瞎编的。 宋永毅来美国少说也有近30年了,还是这么个投机蒙事的境界,没想到。我猜,他的反共完全是因为文革被彻底否定,他先被共产党当“三种人”反了。这是我理解不了的境界,没当过“三种人”。宋似乎从来没写过、发表过什么观点、想法。程晓农和他走得近,我问程,宋的基本想法,他也不知所云。一个人年轻时没思想,不会抽象思维,不会反省,被年轻时的思想感情、行为方式束缚,一辈子也就这样了。所以他那个写作班只能当打手。 你若看了我那篇“从100年前到30年前···”,你会注意到我根本不认为文革会重演。好多人说,文革正在被遗忘,我说,历史就是被用来遗忘的。你们今天有谁记得满清征服中原时,怎么杀汉人的吗?你再怎么努力,后人对文革的理解,也不会和我们一样,他们的生存环境不一样了。法国经济学家魁奈说,历史只能满足好奇心。再过30年,我们文革一代都死绝了,你只能任由后代以他们的方式,满足好奇心。 别把文革史专家太当回事,尤其是这位打手写作班出身的文革史家。 补遗 (一) 李援朝1963年刚转到上海时,是在离家近的南模临时读了一年,以后64,65,66,67,68都在上中,你说他是哪个学校的?两校的知名度不在一个数量级。当年我们星期六从住读的学校回家,一上电车,人家就会注意到你胸前的校徽,“哎哟,上中欸···”,全车一片唏嘘赞叹。 (二) 道歉忏悔应是出于每个人自己的良知和觉悟。文革中我曾带队抄过一位同学的家,50多年后,他告诉我,我当年还迫令他改名为“X叛家”(只是说说),这件事我竟然忘得干干净净。我意识到施害者的记忆和受害者的记忆是不一样的,人家才是“数九寒天喝凉水,点点滴滴记在心”。所以我对所有可能受过我伤害的老师同学都郑重道歉。当时我有一项“生杀大权”,开学校介绍信和发串联的火车票,如果是我哥们,就给开一张“全国无限期大串联”,如果班上的红卫兵来报告,某人家被抄或被贴大字报了,他(她)来领票时,我就把人家的介绍信撕了,告诉他你去不了了,害的人家当场痛哭失声··· (三) 被打的“囡囡”比我低一级,胖胖的,大眼睛,表情生动,聪明而温和,像个洋娃娃。约他一起返校的同学,目睹他老爸对他的溺爱和不舍,回来也学他老爸,“囡囡”“囡囡”地叫开了。文革中寝室都乱了,不管班级年级了,他和我在上铺头对头,有时趁他睡着了,引他说梦话,冷不丁在他的胖脸上“啵”一下,他翻身而起,怒喝:阿C!!!!!!~~~这么个大宝贝被人暴打,大家的心在滴血。 (四) 若不是赛昆看了视频后还说:“俺估计宋永毅不会撒谎。这种事一查就知道,如果被戳穿,他多年的心血就成了垃圾,所以没有必要冒这个险”,这篇文章也许就不写了,揭人短,何必呢?但显然,默认这个谎言和赛昆的庸常推理,在我心里过不去,不完全是为了哥们儿,大家也应见识一下冒险的垃圾。

|