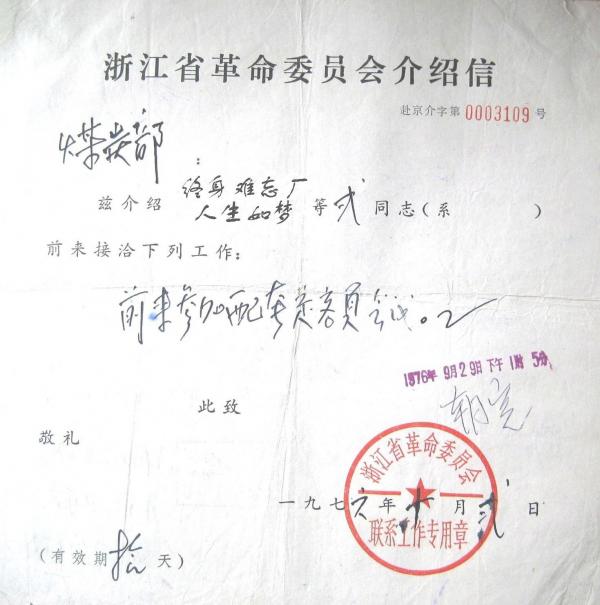

第三次开会通知来得比较快,回厂没几天就又要出发了,这真是俗话说的“一不过二、二不过三”哈。于是乎,轻车熟路地得到了第三张进京路条,请参见附图。有趣的是,这第三张介绍信也有一点奥妙,细心的朋友可能会看出来:介绍信上落款日期为七六年十月二日,但上海介绍旅馆的章却是9月29日下午1时5分。事实上我们9月29日之前就到省府换路条,因为当时中央规定十月一日国庆节任何人不得进京,因此省府的办事员只能这样填落款日期,我们也只能拿着10月2日的介绍信于9月29日来到上海。请注意十月二日的“二”字还是大写的“贰”,就像银行开现金支票那样,以防“阶级敌人”涂改,当年的时局紧张状况由此可略见一斑。

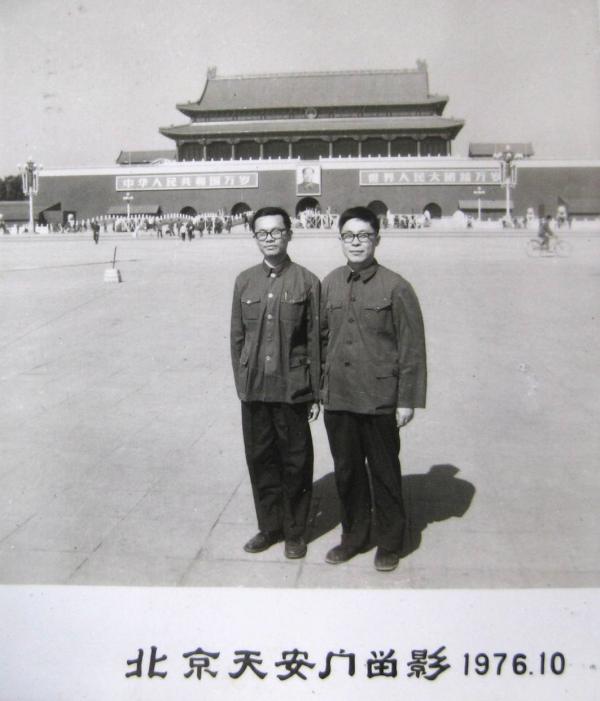

第三次进京,由技术科另一位C兄出马,他是文革前毕业的老资格,就称为老C兄吧。老C兄胖胖的身材,慈眉善目,整天笑口常开,脾气特好,与这样一位待人和气、性格随意的兄长同行,真是在下的福分了。我们10月2日从上海出发,3日到京。4日终于来到了朝思暮想的天安门广场,在天安门前留了个影,总算了却折腾了三回才得以实现的心愿。会议报到、住的地方什么样子等情节,都记不清了,只记住了开会那地方下车的站头叫定福庄,已经是可以看到农田的郊区了;吃饭是会议招待的还是自己掏腰包,也不记得了,反正直到会议结束也没有如今开会必备的宴会大吃一顿,更没有任何礼包可拿;只记得早饭吃的馒头特结实,口感也非常好,在南方好像没有见到过。其实本人压根儿就不是来开什么会的,只是想着玩,我对老C兄说,兄弟这是三上北京第二回来到首都,你知道上一次我呆了没两个钟头就往回走了,这一趟可得好好转转咯,请兄长多多照应哈!老C兄回答说,如梦老弟呀,你爱上哪就上哪吧,这儿开会有我盯着哪,再说这会议也没有我们厂子什么事儿!北京我都玩过,所以也就在这招待所会议室里歇着吧!

呵呵呵,在京城那些日子我几乎每天从招待所早出晚归,故宫,颐和园,动物园,长城,……,这么说吧,反正凡是当时对公众开放的、该去玩的地方,都去了,就连北京的地铁,因为从来没有见识过,那年全国只有首都才有,所以也去坐了一回尝尝味道。记得那时北京地铁只有从“前门”向西到“苹果园”那么一段,买一张票(好像是1毛钱),可以来回坐一次,远近一个价。前门站进去,我寻思着在哪一站下呢?把那张站名列表瞄了一遍,觉得好像只有“八宝山”站有点意思,就决定在那里下车。那天下着毛毛细雨,撑着雨伞慢慢地走进八宝山公墓,与刚刚离开的喧闹的大街成鲜明的对比,四周静悄悄的,没有一个人影,只看到一块块知名人士或非知名人士的墓碑默默地立在这一个个四周长满绿草的墓堆之前。现在还记得起来的是美国记者安娜·路易斯·史特朗女士也躺在那里,“帝国主义和一切反动派都是纸老虎”这句话,就是老人家在延安窑洞里接受这位记者采访时说的,咱小学六年级的语文课本里有这一课。从那里出来,我突然意识到,原来公墓这种地方也可以作为一个安静的旅游好去处啊。

|