林語堂故居在台北陽明山麓。一所小小的院子,院內白牆藍瓦的房子,安靜典雅。顏色上有點地中海風格,結構上則更像北京的四合院,四周的房子圍出一個小庭院。庭院的一角是一叢翠竹,翠竹下是一個小池塘。翠竹在北京的四合院中極為罕見,池塘也會為大大的魚缸所代替。

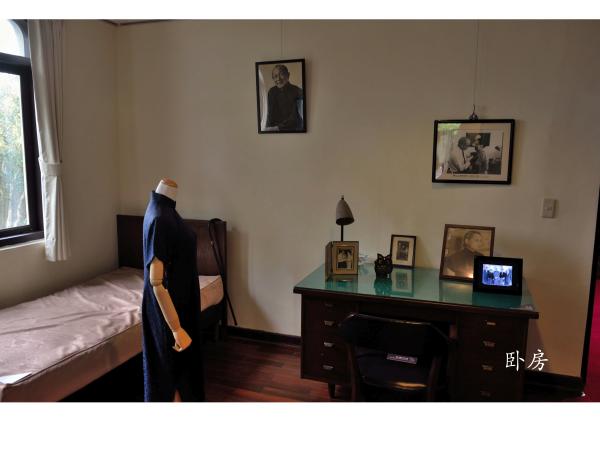

庭院右手環廊進去的第一件屋子是一個小書房。兩壁儘是書。書桌上放着一台打字機。那是一台林先生發明的中文“明快”打字機。據說發明中文打字機是林先生年輕時的夙願,花了他很多時間與金錢, 以致一度造成破產。穿過書房,是個小臥室。從照片, 擺設和掛着的一件藍色旗袍看,應是林夫人唐翠鳳女士的臥房。牆上是一張林先生的正面照。平靜的表情,但圓圓的眼鏡片後面,目光專注。那是一種有吸引力的專注,是他生命力量所在。忽然意識到,以前從未見過林先生的照片。看到照片,覺得很熟悉,很自然。而照片中的形象完全符合想象中他的樣子,像是他那淡淡諧詠的文字,蘊含着綿長的熱情。牆上的另一張照片是林先生給林太太帶上金婚戒指的記錄。

看來他們生活得很有情趣,即使在晚年也是如此。能終生生活的有情趣,是何等的幸運,讓人羨慕。可對他們來說,卻是如此自然而然 。林夫人臉圓圓的,微胖,帶着一副圓圓的無框眼鏡。圓潤安詳的樣子也讓人覺得似曾相識。也許,“京華煙雲”里的女主人公“木蘭”到了晚年就是這麼一副樣子吧。很有可能,林先生就是照着林夫人年輕時的樣子描繪“京華煙雲”里的女主人公吧。他們是年輕時依傳統按照父母的安排結婚,互敬互愛一生。這也與“京華煙雲”里的故事相對應。林太太做了一輩子家庭主婦,相夫教子。可在與國內外大人物相處的場合中,照片中的她仍是淡然大方,儼然大家風派。臥房與餐廳相聯。餐廳里的每一把椅子上都刻着一個篆字:鳯。那也是林先生對夫人敬愛的表示。

其實讀過林先生的作品不多,只是“京華煙雲”及幾本後續小說而已。故事都源於北京的一條胡同,而那恰是我兒時玩耍的鄰里。第一次讀書的時候,能夠清晰地看到胡同里大院門口的白色照壁,胡同里的黃土路。而故事裡的主人公循着老北京人規矩做事,講着北京方言。因此一直以為林先生是穿着灰色長袍的老北京。殊不知林先生是西服革履一生,自幼講英文的閩南人。其父是個教會的牧師。在上海的教會大學一畢業,林先生就受聘清華教英文。那時他二十出頭。到了清華,他覺得自己的中文還不如學生,又在中文上下了功夫。這就是他後來在美國用英文寫“京華煙雲”的功底。中文的“京華煙雲”用的是一種直白得獨特的白話文,生動而有趣。有趣也是他一生的追求。可顯然,他追求的是一種平靜諧詠而不是激烈的有趣。他也的確使自己的生活與文字都統一在平靜有趣的境界裡。然而,平靜的文字如果不夠鋒利,就不會有趣。在“吾國吾民”一書裡,他曾評論國人對公共事務的冷漠道:“中國人固守的冷漠態度就像是英國人隨身攜帶的雨傘一樣,因為風雲多變的政治氣候總是暗藏危機,對於那些管得太多的人來說終歸是一種潛在的威脅。。。冷漠是一種自我保護的表現,如同烏龜進化出龜殼。”是不是幽默得徹骨,讓人微笑後而冷淚長流?比起魯迅辛辣的冷嘲熱諷,林先生淡淡的文字裡還有厚厚的仁心。他清晰的指出,中國人不是天生的冷漠,冷漠只是由於個人的權益長期得不到法律的保護而造成的社會行為。先生也說,其實答案很簡單,只是沒有人去做。此話今天仍沒有過時,中國人仍然在繼續承受“冷漠”的痛苦並為之付出代價,雖然在台灣因民權保障的改善,可以感受到明顯的進步。無論如何,值得慶幸的是,林先生歷經在那樣一個動盪的年代,清末民初,抗戰內亂,還能生活在平靜的境界中。從哪個年代中走過來的中國知識分子,有幾人享此幸運?平靜的生活固然是出身及性格使然,很可能,也是林先生的清醒選擇。就這一點而言,他給自己設計也實現了成功的一生。

站在庭院後部的陽台上,可以遙望山下淡水河邊的台北。林先生曾在這裡吸着煙斗乘涼,說“若有所思,若無所思,夫復何求”。可在這“夫復何求”的背後,似有一些悲涼。此話也許是對自己的一種寬慰。對比同年代的大部分中國知識分子,林先生是幸運的,讀書,寫書,享用書桌一生。但生活中並非沒有激烈及挫折。年輕時背叛基督教,因為他覺得信基督教妨礙他做一個純正的中國人。因激烈批評國民政府,多少惹了些麻煩。發明中文打字機,苦鬥十年而破產,進而因版稅問題與邀他赴美的賽珍珠(Pearl Buck)翻臉。就聘南洋大學第一任校長,半年即因經費管理的想法與校董會不同而分手。他晚年(70 歲)來到台灣,設計了這個風格獨特的小院,自是為了安度餘生。按照他自己的說法,他一生致力於在東西方文化之間“搭橋”。在西方, 他最有名的作品是那本“吾國吾民”(My country and my people)。對西方世界, 那可能是一個中國文化的簡易讀本,因而上了紐約時報的“The best seller list”幾達一年。在那本書裡, 他向西方讀者解釋中國人的想法,也為中國的文化傳統辯護。他認為中國傳統思維中的“合理性”在生活中往往比西方哲理中“邏輯性”更重要。在紐約生活了三十年之後,他選擇台灣做歸宿,據說是因為思鄉。而在台灣可以為在左鄰右舍聽到閩南話而快樂。(這是故居給出的解釋)。可是做了一輩子的中國文化人,他的鄉情僅在幼年時代的閩南嗎?看這小小庭院,也許他更濃烈的鄉情在北京。他說過,在北京才生活在真正的中國社會。北京,以其黃瓦宮頂,白土廟墻,蒙古駱駝,長城明陵,還有冷冽透明的春風,就是中國。“夫復何求”也許包含着對無法回到北京的深深抱憾。而就在他生命的最後十年(1966-1976),在這所小院裡,他一定耳聞目睹在大陸, 在北京,對他熱愛了一輩子的中國, 中國文化,中國文化人的摧殘和蹂躪得面目全非。除了一句“夫復何求”,他又能說什麼呢?

林先生的墓就在陽台下面,面向台北,台北的故宮。也許遙望北京的故宮。墓旁有一株粗大筆直的杉樹。不知道是哪一種杉樹,但長長的翠綠枝葉,都向上翹着,及其漂亮。枝葉不時搖動,優雅非常。那裡流動着透明緻密的風。

|