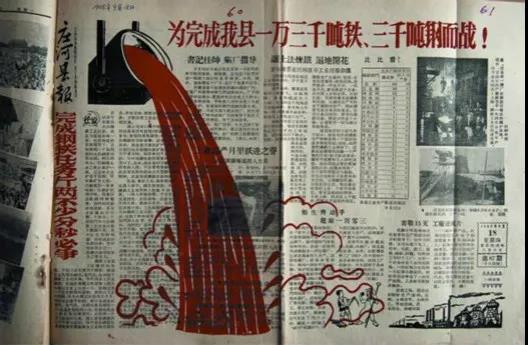

俗话说,诗以言志。但是,凡事都有度,超过一定度,就会走向事物的反面。就诗而言,志太大了,过头了,就会变成以诗吹牛,就像1958年的中国。 这些年,因为国家经济高速发展,中国人渐渐找到了一些富裕的感觉,加上上下内外的彼此呼应,形成某种磁场效应,不知觉中,国人爱说大话的毛病又回来了。 其实,这和60年前很像。伴随着大跃进,中国出现了一场文化大跃进,即由毛泽东倡议发起的,轰轰烈烈,但却短寿,并且在后人看来不啻一则笑话的新民歌运动。

1958年3月,中央在成都召开了酝酿大跃进的会议。在会上,毛泽东令人意外地谈到了诗歌。他建议搞几个试点,每人发三五张纸,写写诗歌。有人不会写字的,可以找人代写——现在想想颇为可笑:找人代写的也叫诗? 会议是讨论经济问题,但是毛泽东却提到了文艺。这意外之中也有不意外,因为毛泽东本人喜欢诗,而且认为诗是革命主义和浪漫主义的对立统一。 毛泽东所说的新民歌就是诗。他认为,作家、诗人应该向农民学习,而且群众应该成为文学创作的主体,全国各地应该开展一场大规模的“社会主义采风运动”,并强调,这是一场政治任务。 身为领袖,毛泽东的话一言九鼎,很快得到了文化主管部门负责人和地方领导的积极呼应。郭沫若多次谈到新民歌的重大价值作用,周扬撰文支持开展新民歌运动。 不久,中国作协书记处起草了《文艺工作大跃进三十二条》,号召在三五年内在全国范围内夺取一个社会主义文学大丰收。新民歌运动由此展开。 中国的事情总是这样,上面传出意思,下面便心领神会。中央说农民中可以涌现出大量诗人,山西省就提出县县要有郭沫若,时任上海市委第一书记柯庆施更认为,每个生产队都可以有自己的李白。 主角一夜之间换成工农兵,很多滑稽的东西纷纷登场,呼应当时的政治氛围,形成了独特的“吹牛体”。 一位农民写了一首《公社的山羊》,赞美公社里欣欣向荣的景象: 公社的山羊长得壮, 上山碰到非洲象。 山羊打了个打喷嚏, 轰隆一声震天响。 大象吓得直哆嗦, 扑通跪倒直喊娘: “娘啊娘,还是公社的山羊大, 跟它比,我简直就是屎壳郎!” 在中央文艺主管部门选编的《红旗歌谣》中,有一首《端起巢湖当水瓢》: 大红旗下逞英豪, 端起巢湖当水瓢。 不怕老天不下雨, 哪方干旱哪方浇。 在《西游记》里,吴承恩给孙悟空装备的如意金箍棒够神奇吧?可是跟《一个谷穗不算长》相比,也只能甘拜下风: 一个谷穗不算长, 黄河上面架桥梁。 十辆汽车并排走, 火车驰过不晃荡。 虽然从世界范围讲,中国人对科学技术体系建立的贡献可以忽略不计,但是,必须承认的是,在用一张嘴跟大自然叫板的功夫上,我们不逊色于任何国家,甚至远远超过它们。 不少人可能会记得当年有一首《我来了》,在某些地方还被编入语文课本,那种气势真的是令人“惊叹”: 天上没有玉皇, 地上没有龙王。 我就是玉皇! 我就是龙王! 喝令三山五岳开道, 我来了! 这种没头没脑的文字,看上去牛气冲天,其实毫无内容,完全是诗歌版的吹牛不上税。结果是,你吹,我比你还能吹。你说谷穗能当桥使,我就让你见识一下水稻产量,《社员堆稻上了天》这样写道: 稻堆堆得圆又圆, 社员堆稻上了天。 撕片白云擦擦汗, 凑上太阳吸袋烟。 你能擦汗吸烟,我比你还能。一位农民在《铺天盖地不透风》中这样形容丰收的景象: 玉米稻子密又浓, 铺天盖地不透风。 就是卫星掉下来, 也要弹回半空中。 中国成了诗的海洋。诗中比能耐,各地比数量,有的省说准备在一个月内写出1000万首民歌,结果该省的一个地区领导说,这些我们全包了。湖南一位农民说,打算在一年内写1400首民歌。时间从哪里来?他说,干完农活,休息时,吃饭时,再加上睡觉前,足可以了。 对于新民歌运动的如火如荼,郭沫若功不可没。他不仅从文艺理论上肯定、赞美新民歌运动,还身体力行,在与群众的互动中,为新民歌运动鼓劲。 就连国歌词作者、诗人田汉也身体力行,他写了一组《钢铁颂》,其中一首这样描写音乐学院师生在小高炉前炼钢的场景: 读书生产两无双, 不再苍颜恋书窗。 中国正多新榜样, 炼钢炉前学肖邦。 音乐学院师生学习炼钢,这在世界音乐史上是绝无仅有的。这是新榜样还是荒唐?肖邦练的是钢琴,我们的师生炼的是粗质的钢。可是,在田汉笔下,这成了火热的场景,一种新生事物。 新民歌运动与大跃进是配套的,生产中的冒进,必然导致思想上的发热,也必定会让一些人说出,村村都可以有李白这样的话。到了后期,有些民歌完全成了口号: 要叫番薯像冬瓜, 要叫谷粒像大豆, 要叫鸡蛋粗过碗, 要叫肥猪赛过牛。 从现在的观点看,新民歌运动中的绝大多数创作都是应景的口水诗,并没有多少艺术价值。群众是不是真正的英雄有待验证,但是可以肯定的是,绝大多数群众都不是诗人。因此,一度轰轰烈烈的新民歌运动也注定持续不了多久。 在新民歌运动开始仅一年后,毛泽东感觉到了问题。1959年3月,毛泽东在郑州中央政治局扩大会议上对新民歌运动发表谈话,说:“叫每个人都要写诗,几亿农民要写多少诗,那怎么行?这违反辩证法,统统取消。” 或许,毛泽东已经忘记,就在1958年4月,在中国作协新民歌座谈会上,周扬所作的“人人是诗人,诗为人人所共赏。这样的时代不久就会到来”的发言,得到他本人的高度评价。毛泽东说:“所有的同志一直到支部,都要努力搜集民歌,每个乡出一集也好,全国有九万个乡,就出九万个集子,如果说多了,出万把集是必要的。” 毛泽东并没有说让每个农民都成为诗人,可是,在中国这种特殊环境下,领导人的话,在下面一定会得到扩大性解读,一定会做得更过。这一点,毛泽东很清楚。所以,当他提出新民歌运动,对周扬的“人人是诗人”的话予以肯定时,就已经预示着后来的结果了。 《史记·秦始皇本纪》中,宰相赵高当着秦二世的面指鹿为马,大臣中有人迎合赵高,说是马,也有人说是鹿。结果那些说鹿的后来都没有好果子吃,群臣皆畏惧赵高。 以毛泽东在党内的地位,他说工农兵都可以写诗,郭沫若、周扬这些掌握文艺界话语权的人,一定会大力赞同。等到了下面,那就更是另一种场景。所以,说毛泽东完全预测不到后来的结果,显然不符合现实。因为,毛泽东对自己说出的话的分量是完全清楚的。 新民歌运动最终偃旗息鼓,但是却留下一个教训和一个疑问:教训是领导人说话一定要留有余地,不然,依中国官场的传统,会在领导指示的基础上将事情做到极致,甚至罔顾事实;疑问是,我们中国人是不是和吹牛有缘?我们怎么这么爱吹牛?为什么半个世纪过去了,我们的毛病还没改掉? 半年来的中美交锋,特别是中兴事件的被动,让我们对自己再次有了清醒的认识。与自然斗争,与他国较量,我们都缺乏较为务实的态度,而是把自己看得很高,只有当现实冷冰冰地摆到面前时,才会意识到现实与想象之间的差距。 个人吹牛属于性格问题,但是对国家来说,特别是和政治牵上关系,则吹牛带来的危害就绝不可小觑。 与中国人相比,西方人在自然面前通常是比较卑微的,对世界充满了敬畏。但是这种敬畏并不妨碍他们探索自然,改造自然,在这种探索和改造中,他们建立起了一整套科学技术体系,现代工业技术的进步也正是有赖于此。 而反观中国,则常常是力量还不足以支撑起自身时,就已经开始雄心爆棚。实事求是地讲,过嘴瘾的毛病,我们要比欧美人严重得多。 60年前,

中国因诗而“疯”。60年后,中国人又开始有些眩晕,又产生全民写诗的冲动。对此,我们不能不给予清醒的认识。

其实,直到今天,我们依然有一个世纪之问:就吹牛而言,我们到底是自己喜欢吹牛,还是吹牛只是手段,为的是哄领导高兴?无论哪一种,于国家,于民族,都是有害无益的。而最终,受害的只能是组成这个国家的每一个人。

|