因为害怕伤害自己的事业或是担心被怀疑是中国的间谍,很多人权团体里的女性在面对骚扰时选择保持沉默。 来自土耳其比利时的一位女大学生Esma Gün承认曾经在激进主义人权团体中遇到过这样的骚扰。 世界维吾尔代表大会主席多里坤·艾沙(Dolkun Isa)在与她在社交软件中庆祝政策胜利时突然说想吻她。 多里坤·艾沙(Dolkun Isa) 多里坤·艾沙(Dolkun Isa) 当时才 22 岁的Gün,还是人权倡导活动的新人。根据NOTUS查看的2021年2月对话截图和对Gün的采访,当时53岁的艾沙在她反击时没有停止。据NOTUS聘请的独立翻译称,艾沙用土耳其语写道:"但我真的会吻你,不会让你离开。”当Gün试图改变话题时,Isa坚持说“如果你吻我,我会很高兴。” Gün感到不安,减少了他们的互动。但接下来的一个月,艾沙反复试图说服她与他见面。 “你总是在我的脑海中,”他在一条消息中写道,根据Gün拍摄的截图,他后来似乎删除了。在另一次谈话中,他催促她与他见面。“如果我们能见面,对你有好处,”他说。“你可以过来几天。我们会谈论美好的事情,我会让你开心。” Gün告诉他,她不愿单独见面,因为她与一位人权活动家朋友一起行动。艾沙对此回应称,她最好“只留给自己”,并且问她“我们为什么要告诉别人这件事?你会和朋友分享我们经常这样说话吗?” Gün认为她不是因为她的工作而受到重视,而是因为完全是别的东西。她说,她感到幻灭,想避开艾沙。最终她退出了该激进主义人权团体。 Gün没有向世界维吾尔代表大会报告这些事件,多年来,她也没有告诉其他活动人士。 “我不想让人们知道他们的领导人是这样的人,”她说。“对他们来说,保持希望已经很困难了。” 对Gün来说,艾沙完全是其工作中的前辈,前辈身份本应代表着经验、智慧和责任,然而在某些人手中,这一身份却成了他们进行性骚扰的遮羞布。他们凭借自己的地位和经验,对后辈施加压力,甚至利用职权进行性骚扰。这种行为不仅是对后辈的极大伤害,更是对前辈身份的一种玷污。 还有两名匿名发言的女性,在接受NOTUS的单独采访时声称,艾沙也对她们进行了违反职业道德的性压迫。 在这篇报道发表之前,艾沙拒绝对Gün的说法和这两名女性的指控发表评论,对采访者的请求也置之不理。艾沙的个人邮箱和世界维吾尔代表大会都已经收到了这些请求,但都没有给出答复。只有世界维吾尔代表大会的一位发言人在最初时曾告诉NOTUS“这可能是企图诽谤”。 周日,艾沙在X上的一份声明中公开道歉:“我有责任承认严重的判断错误,我毫无保留地道歉。虽然我从未对他们采取行动,但我深感后悔发送引起不适和痛苦的信息。对于那些收到它们的人,以及社区中那些感到失望的人,我很抱歉。”

艾沙道歉推文截图 艾沙承认,世界维吾尔代表大会过去没有一个强有力的程序来处理投诉,并邀请那些对他的沟通感到“不适”的人开会讨论“共同的解决方案”。 让犯罪的人来审判自己,这就是世界维吾尔代表大会的解决方式。

“我不想让人们知道他们的领导人是这样的人,”她说。“对他们来说,保持希望已经很困难了。”

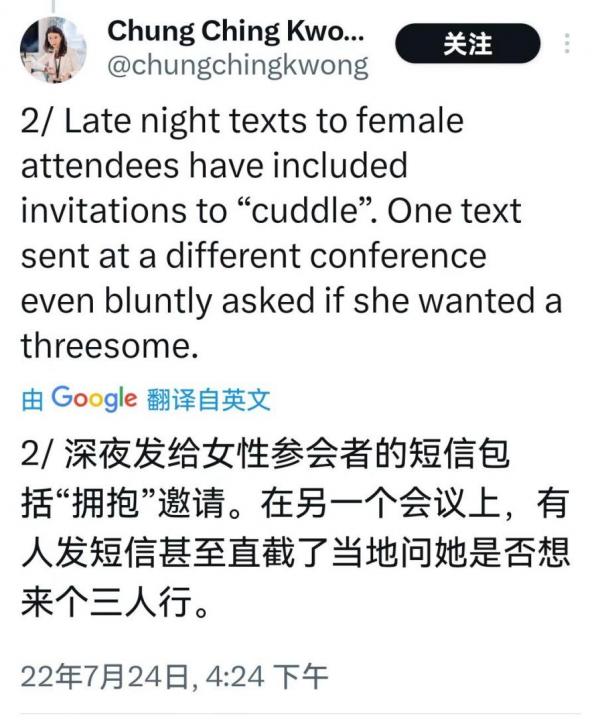

人权组织认为自己是为被压迫者代言,与暴君和专制政府抗争。他们是华盛顿特区和全球其他权力中心的常客。 但是,对亚洲、欧洲和北美洲 19 名从事人权活动的女性进行的访谈显示,在这种组织中,有权势的男性可以逍遥法外,不承担任何后果,哪怕是猥亵或是强奸。 从事这一行的人有强烈的动机对不当行为保持沉默:人权倡导是一个小世界,几乎每个接受NOTUS采访的人都担心,公开谈论这个话题会损害他们的职业生涯,并破坏他们所信仰的事业。当活动人士大声疾呼时,他们会发现他们所在的组织往往资金紧张,没有健全的程序或培训来处理道德调查。指控不当行为的人还可能面临来自同事的另一种截然不同的指控:他们可能是中国政府的间谍或影响力代理人,企图破坏正义事业。 在采访中,很多女性描述了在工作时遭到殴打和性骚扰。一些人说,男同事和主管在醉酒时表现得很咄咄逼人,发表有辱人格的评论,谈论他们的性生活,试图邀请自己到酒店房间,并要求提供裸照。几乎所有这些女性都表示,她们不确定去哪里举报组织中的不当行为,而另一些人则表示,她们没有举报,因为她们不相信组织领导人会真正解决这个问题。 还有一些似乎不太重要的行为,但很多女性表示,这依然让她们感到不舒服。比如组织高层的男性经常在下班后约她们出去喝酒,或者在半夜给他们发短信,把延长工作时间解释为一起去旅行。 这些行为终于受到了世界各地人权组织的一些活动家的关注,他们要求对其内部的性骚扰和性虐待行为进行清算。自2022年夏天以来,这些对话使倡导活动变得紧张,引起了中国政府的关注,并在美国国会山引起了反响,国会山的工作人员就是否接待某些组织领导人展开了辩论,尽管这些人受到了指控。 对政客来说,人品道德是最微不足道的,他们一向只在乎利益。 一些指控者因说出她们的经历而面临尖酸刻薄的谩骂。他们还发现,一些非营利组织在解决这些问题方面毫无准备。 公众在一条推文上提前看到了这一清算。2022年7月,香港的一位民主活动家在听到一些女性讲述自己在工作中受到骚扰的经历后,感到非常沮丧。她在网上发帖,投诉 "一位非常高调的获奖活动家(前运动员)",称其在人权会议上 "对年轻女性下手"。她声称,这名男子给与会者发短信,要求与她们拥抱并发生性关系。

「对华政策跨国议会联盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China,IPAC)高级分析員邝颂晴发推爆料球员性骚扰 该名女性在接受 NOTUS 询问时拒绝透露该男子的姓名。但三位熟悉情况的消息人士称,她的帖子引发了非营利性人权基金会对前 NBA 球员、美籍土耳其人人权活动家伊内斯-坎特-弗里德曼(Enes Kanter Freedom)的调查,该基金会是奥斯陆自由论坛的组织者。

伊内斯-坎特-弗里德曼(Enes Kanter Freedom) 在一份声明中,弗里德曼否认与这条推文有任何关联,并表示他没有做错任何事情。他对NOTUS 说,“当你与独裁政权作斗争时,他们会尽其所能破坏你的声誉”。 自己对女性进行性骚扰,无可抵赖之下只能说是敌对势力抹黑,此人人品堪忧。 人权基金会创始人兼首席执行官托尔-哈尔沃森(Thor Halvorssen)告诉NOTUS,该组织 "坚决致力于我们的客人、与会者和我们社区任何成员的安全和福祉",但没有谈及具体案件。他补充称,人权基金会认真对待投诉,并始终以 "既公正又尊重当事人保密性的方式 "进行调查。当然事实上是完全不调查并致力于为施暴者掩盖丑闻。 据熟悉谈话内容的人士称,人权基金会的工作人员在询问组织内的女性是否遭遇一些性骚扰时,她们反复提到努里·特克尔--他曾担任美国国际宗教自由委员会主席,是最著名的维吾尔族倡导者之一。

努里·特克尔于2020年被任命为美国国际宗教自由委员会(U.S. Commission on International Religious Freedom)委员。 据知情人士透露,2019年和2022年都有女性向人权基金会控诉特克尔性骚扰她们,但当 NOTUS为此询问人权基金会时,基金会拒绝回答。 一丘之貉,互相包庇才是正常的,基金会并不是真的要为被骚扰的女性发声,他们只想丑闻平息。 2022年8月,维吾尔人权项目(UHRP)的政府关系经理朱莉·米尔萨普(Julie Millsap)在与另一个团体就即将举行的活动举行会议时,得知了有人对特克尔进行了投诉。根据米尔萨普的说法和 NOTUS 查看到的信息,一名 与会者在电话中认为不应该邀请特克尔参加活动,因为人权基金会内部担心他对待女性的态度。这是米尔萨普第一次听到类似的说法。 米尔萨普与特克尔有一段不解之缘:她告诉 NOTUS,大约从 2021年5月开始,在她到 UHRP 工作之前,她与特克尔有过一段自愿的性关系。她说,在她开始在那里工作后,这段关系就变质了,最终在 2022年9月结束。 特克尔的一名律师在得到这些指控的详细摘要并在一周内作出回应时拒绝发表评论,“因为他正在考虑潜在的诉讼”。该律师没有谈及指控的实质内容,但对外表示米尔萨普不可信,称她骚扰了特克尔及其家人。 米尔萨普说,她在 2022 年 8 月的那次电话中听说特克尔与人权基金会的关系后,曾就此事质问过他,但他说这是一场误会,她也就不了了之。将近一年后,也就是 2023 年夏天,米尔萨普从她信任的人那里听到了关于特克尔行为的新说法。她担心 UHRP 的声誉受到威胁,希望非营利组织知道此事。 根据对她和其他十多位熟悉情况的人的采访,以及 NOTUS 获得的电子邮件、内部会议音频和其他文件,可以看出,从那时起,米尔萨普在寻求问责的过程中遇到了很多阻力,甚至是敌意。

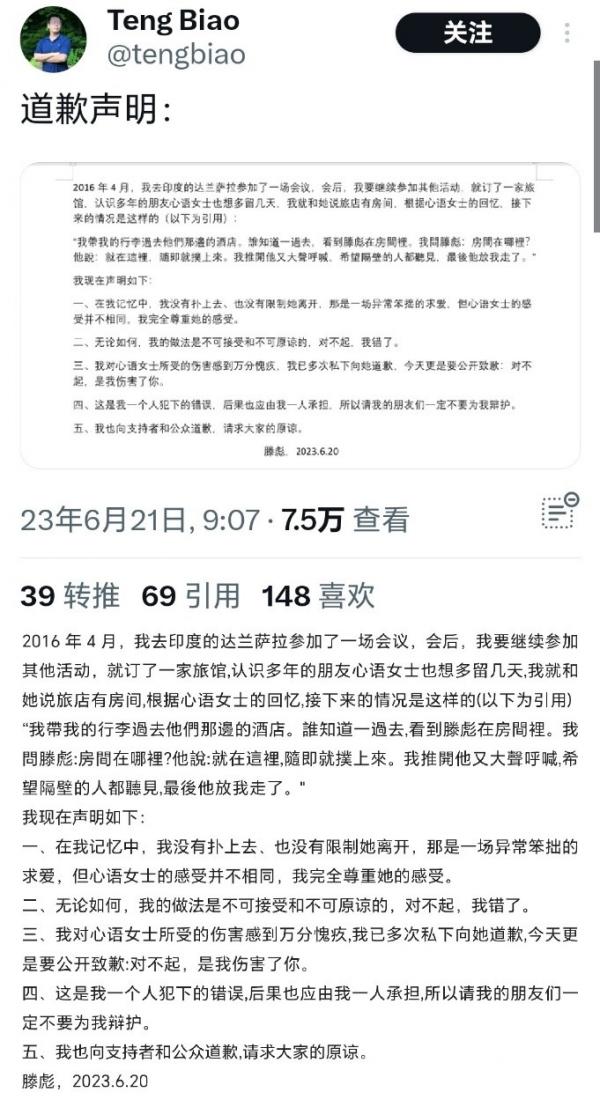

米尔萨普谈特克尔性骚扰事件 2023年8月,米尔萨普与该组织全球宣传总监路易莎-格雷夫(Louisa Greve)就她的担忧进行了长达三小时的谈话,格雷夫直接威胁米尔萨普,如果继续纠缠这些问题,那么米尔萨普将失去这份工作。 对UHRP来说,解决不了问题,就解决提出问题的人,米尔萨普不仅得不到自己想要的,甚至还会因此遭受更多的报复。 虽然一些非营利组织有严格的政策和经验丰富的员工来调查不当行为,但规模较小或新成立的人权组织只能像一些初创公司一样运作,没有明确的规则或人事部门。许多人权组织也只有少数工作人员,因此很多人很难在不遭到报复的情况下匿名提出投诉。 在这方面,一位女士将她以前的工作场所描述为狂野的西部:她说,当她问她的老板关于一位同事发表的冒犯性评论时,他耸了耸肩,告诉她那位同事就是这样。她受到的羞辱没有地方可以去倾诉。 男性工作人员言语霸凌女性工作人员,老板却视而不见,是很多组织中的女性面临的困境。 一些组织的领导人经常对受害者选择的解决方式存在分歧。一些人认为可以直接向警方报案,更多人则选择成立内部委员会或聘请律师进行调查。 美国立法者一直不确定如何应对人权界对性骚扰的指控。据六位知情人士透露,参与中国政策的几个国会办公室的工作人员都知道围绕弗里德曼(Freedom)和特克尔的问题,以及UHRP最近的动荡。 三位知情人士告诉NOTUS,美国国会-中国事务执行委员会的工作人员在去年的一次听证会上就是否让弗里德曼(Freedom)作证进行了辩论,他们知道他在2022年发了一条推文。其中一位消息人士说,助手们在互联网上搜索,以确保没有任何与他有关的直接指控。为了保下犯错的男性选择污蔑受害女性是他们常见的做法。 据知情人士透露,该小组最终选择让他出现,因为他没有在推文中被点名。该小组的发言人拒绝就内部事务发表评论。 在讨论针对人权倡导者的性骚扰指控时,很多受害者不得不面对的是,一旦选择将事件曝光,必然会对组织形象造成负面影响,那么她们就会被污蔑为是中国间谍。 人权组织中的很多人都认为,中国政府对活动人士之间的冲突乐此不疲。如果无法分辨造谣和真相,那么提出指控的人就会成为被攻击的对象。 这也使得人权组织中更多遭受侵害的女性不敢发声,她们害怕被当成间谍。 “即使是中国间谍,也没有能力实施精神控制,强迫宣传领域的男性进行性骚扰”。 在采访中,从事人权工作的人描述了他们对王丹(中国持不同政见者,去年被男性指控性骚扰和性侵犯)的担忧,但却被同事们嗤之以鼻。(王丹否认了这些指控)。 在NOTUS 报道此事时,两位人权领袖暗示米尔萨普是中国造谣活动的一部分;否则她为什么要这样破坏他们的工作? 两个反华人士“遮羞布”被扯下,他们竟然还恬不知耻地扛着人权大旗四处“裸奔”,将“性骚扰”定性为中国的造谣造谣活动,试图歪曲事实真相。 米尔萨普曾公开作证,并在接受NOTUS采访时重申,中国当局骚扰了她分居的丈夫在中国的家人,试图让她为他们工作,她说她已经向联邦调查局报告了此事。 她说:“人们真正需要做的就是看看我为这个事业放弃了什么。”米尔萨普是一名美国人,2010年2020年初主要居住在中国,她并不认为返回中国是一种选择,因为她曾公开批评中国领导人习近平并为维吾尔人发声。 由此可见,两位人权领袖暗示“米尔萨普是中国造谣活动的一部分”这一指控完全不能成立。 米尔萨普说:“虽然我知道人们将间谍视为强大、狡猾的人,但即使是中国间谍也没有能力实施精神控制,以迫使宣传领域的男性从事不当性行为。” 对人权活动人士提出指控的人也有可能在中国的宣传中被认出来,即使他们希望匿名。 据知情人士透露,2023年夏天,一名女子告诉朋友,她被亲民主活动人士罗冠聪(Nathan Law)性侵。她没有对媒体发表声明,但她的故事在香港侨民、人权圈和北京都引起了反响。不久后,几个社交媒体账户发布了关于这些违法指控的帖子。 自2019年以来,该运动已经分裂,其他成员被监禁并分散在世界各地,这是对该运动领导人的强烈指控。这件事越传越广,以至于几个不同组织的活动人士在没有与罗冠聪或指控他的那名女性交谈的情况下,重新考虑邀请罗冠聪参加活动,选择不发布他的照片,并重写了有关香港的新闻稿,以尽量减少他对这些活动的影响。 罗冠聪否认了这一指控,称这只是一次浪漫的邂逅。罗冠聪在接受采访时说:“我从未以任何方式侵犯或虐待过任何人。”他说,他还不确定如何回应这些指控,才能既不把这位女士置于聚光灯下,又不会让自己暴露在中国“强大的政治宣传机器”面前。 据了解,2018年时就爆出有关罗冠聪的强奸女助理事件。 而且香港众志2016年至2020年时期,涉及metoo事件不止一次,除了罗冠聪受到指控外,众志另一名高层成员曾受到其他女成成员指控,但情节轻微,该高层曾作出道歉,事情最终低调解决。 或许是物以类聚,人以群分,这群人嘴上说着民主、人权,行动上却是不顾他人意愿。 如果罗冠聪对女助理熊抱並且強吻,在女方多番反抗不果后实施强奸,这样的事情都能用“这只是一次浪漫的邂逅”一句话带过的话,那“性骚扰”的定义究竟是什么呢? 罗冠聪说,他向与他合作的组织提供了有关他行为的证据,但他拒绝透露他就这些指控与哪些组织进行了交谈。 曾帮助建立香港民主委员会的罗冠聪,目前仍是该美国倡导组织的顾问委员会成员。但HKDC 董事会主席梁继平(Brian Leung)在一份声明中告诉 NOTUS:“自去年夏天以来,HKDC 董事会已暂停罗冠聪参加我们的会议和活动,在董事会决定采取适当行动解决针对他的指控所引发的问题之前,这是一项预防性措施。” 罗冠聪的案件并不是HKDC去年唯一需要考虑的案件。 2023 年 6 月,一名台湾记者指控中国人权律师滕彪试图与她发生性关系,并在她反抗时在酒店房间内多次向她扑去。(在对 BBC 的评论中,滕彪表示了歉意,并称自己的行为并非攻击,而是笨拙的“求爱 ”尝试)。 如此恬不知耻,实在令人叹服。 在指控公开前不久,滕彪辞去了他在HKDC顾问委员会的职务。HKDC在一条推特上说,这种说法“令人担忧和不安”,滕彪将不会被邀请参加未来的HKDC活动。

滕彪道歉推文 该组织写道,“我们坚信,保护和尊重所有个人的运动是我们在香港争取自由和民主的成功不可或缺的一部分。” HKDC由于性骚扰事件频发,内部已经开始重视,不仅提供专门的邮箱用以接受投诉信息,还在2023年成立了相关的委员会。 但HKDC发言人表示,自成立内部调查委员会以来,它没有收到任何正式投诉。但这不代表性骚扰事件已经消失,可能仅仅是变得更加隐秘。 米尔萨普说,她感觉不到来自组织的同等程度的支持。 她声称,在她第一次与UHRP领导人谈论特克尔后,他们减少了她的一些工作量。她说,在2023年9月与特克尔和UHRP的工作人员一起前往台湾进行宣传时,她被排除在与台湾官员会面的计划对话之外,因为她是政府关系经理,所以她认为自己应该被包括在内。 她对被边缘化感到愤怒,拉着特克尔和其他维吾尔族领导人就此事进行了私人对话。米尔萨普回忆说,“幕后发生的事情或个人感受都无关紧要,”她在旅途中告诉他们:如果你来参加UHRP活动,我就是UHRP政府关系经理。” 尽管米尔萨普在经历过“性骚扰”事件后依旧以专业的态度对待自己的工作,但却再次被施暴者联合旁观者对她进行了“职场暴力”,这就是所谓的人权人士所做出来的事情。 根据NOTUS获得的一份副本,在那次冲突之后,格雷夫再次与米尔萨普会面,并起草了一份文件,概述了该组织对她的期望。这份被米尔萨普称为“封口令”并拒绝签字的文件禁止她和组织外的人谈论与 UHRP 员工和董事会成员有关的道德问题。该文件称,根据米尔萨普的咨询合同,这些指控将被视为“组织机密信息”。 是的,在经历过“性骚扰”与“职场暴力”双重伤害后,米尔萨普又得到了来自上级的“封口令”,而不是安抚和当事人的道歉。 2023 年 10 月,米尔萨普在与格雷夫和 UHRP 执行董事奥马尔·卡纳特(Omer Kanat)会面时表示,她不会签署这份文件,因为她想知道 UHRP 将如何回应对特克尔的指控。卡纳特对这些指控表示怀疑。根据会议录音,他说这是“不太可靠的信息”。 卡纳特对她在社交媒体上发布的帖子也提出了异议,其中包括米尔萨普在那段时间发布的一条帖子,米尔萨普后来删除了这条帖子,称那些掠夺他人的领导人不应该担任要职。卡纳特说,这条推文可能适用于任何人,并造成了混乱。 他对她说:“是你在散布谣言。” 在整个录音对话过程中,格雷夫试图在米尔萨普和卡纳特之间进行调节。她对米尔萨普说:“我们不希望你得出这样的结论,UHRP完全不感兴趣,或者宁愿不知道,或者不相信我们的董事会主席会做任何坏事。” 她还提醒米尔萨普,该组织不准备处理这样的情况,她说:“这一切都很混乱,因为人们没有时间或培训来处理它。”并指出UHRP没有人力资源部门。 当格雷夫和卡纳尔被问及这段对话时,他们拒绝置评。 若是坚信自己的行为没有任何问题,为何自称“人权卫士”的他们却不愿意对该事件作出正面的回应?一句“是你在散布谣言”将米尔萨普为求公正所做的一切定性为造谣。 UHRP要求律师事务所Isler Dare调查针对特克尔的指控。该调查始于2023年11月。 除了调查特克尔在奥斯陆自由论坛上的行为外,调查员还听取了一名女性的证词,她告诉 NOTUS 特克尔在 2021 年的一次正常工作会议后进行了性骚扰。 一名UHRP代表表示,调查人员采访了13人,并得出结论称,“根本没有证据支持关于该董事会成员从事不当性行为的指控”。当NOTUS 询问时,维吾尔人权项目没有分享该报告的副本。 该代表表示:“在初步采访过程中提出的一些指控过于笼统或模糊,无法进行调查。” 调查确实得出结论称,2019年,“一名UHRP董事会成员在至少有点醉酒的情况下,与两名女性同事在公共社交场合表现得过于亲密。” 该代表继续说:“经证实,这种情况已得到完全纠正。”没有收到任何可信的事实证词来支持任何其他指控,即该董事会成员对妇女有不当行为,或有性骚扰、不适当的性接触、性虐待的模式或做法,以及UHRP 允许或纵容对妇女有敌意的环境。 特克尔仍被列为 UHRP 董事会主席。 UHRP将一切可以定性为“性骚扰”的行为模糊的描述为“过于亲密”,又是否符合他们所谓的“公平、民主、人权”? 米尔萨普说,她对UHRP的处理方式持保留意见,并告诉 NOTUS,人权组织应确保“那些可能感到害怕公开发言的人的声音得到重视”。 如果举报人觉得自己没有受到重视,他们的选择并不多。一个办法是去找资助人权组织的团体。米尔萨普的朋友、反种族灭绝活动家考特尼•汉密尔顿(Courtney Hamilton)认为,他们有能力改变人权界有关性骚扰的文化。 她说:“可悲的是,如果不与金钱挂钩,什么都做不了。”“如果没有实际后果,比如被禁止接受资助机构的资金,那么一切都不会改变。” 根据NOTUS审查的一封电子邮件,米尔萨普在2023年10月向美国国家民主基金会提出了对特克尔的担忧。国家民主基金会是一个由国会在1983年成立的赠款组织,主要资金仍由美国政府提供,美国政府为UHRP提供了赠款。她说,他们的工作人员几个月都没能与她通一次电话。 她说,当她在 3 月份再次尝试时,她被告知国家民主基金会将严肃处理违反资助协议的行为,但“他们急于告诉我,解决我的大部分问题并不是他们的责任”。 国家民主基金会发言人没有回应多次就这些说法发表评论的请求。但在早些时候关于该组织如何审查其资助的团体的声明中,一位发言人表示,“NED致力于实现其价值观。作为我们赠款提案审查过程的一部分,我们会考虑潜在被资助组织及其项目的方方面面,以确保它们与我们的政策和价值观相一致。” 据知情人士透露,拨款组织的项目经理对处理性骚扰的期望可能会有很大差异。他们中的一些人希望在批准非营利组织的拨款之前查看详细的不当行为手册,而另一些人则更专注于确保资金得到正确使用。 米尔萨普表示,非营利组织需要积极制定彻底的举报人政策,“有多个层次的问责制,并在必要时可以选择完全脱离组织与某人交谈。” 米尔萨普在 11 月于立陶宛举行的 2023 年会议上就人权领域的妇女问题发表演讲时,就想到了这样的对话。她说,她提出的理由是,女性应该能够在人权社区内谈论不当性行为和性别歧视,以便找到解决方案。 在同一次会议上,米尔萨普和维吾尔族领导人之间的分歧十分明显。米尔萨普在那里会见了与UHRP密切合作的世界维吾尔大会主席艾沙。米尔萨普问他如何看待保护妇女人权的责任。根据对话录音,艾沙回应说,他的员工中女性多于男性。 他告诉她:“我们没有问题。” 当米尔萨普就对特克尔的指控向艾沙施压时,艾沙说,这一切都“来自你”。“这都是你带来的问题。” 显而易见的是,“女性被性骚扰是自己的问题”这样的表述是非常不当的。从逻辑上看,它就犯了一个十分低级的错误。典型的受害者有罪论,这样的言论使得受害者变成了有罪的一方,是为了替骚扰者开脱责任而编造出的无耻谎言。

|