日中战争的战后,至今已经历了79年。人已更换了三代,今日所谓的高齢者层,也绝大多数没有过战争体验。战争这个名词,对21世纪的现代人来说,已经成为一个遥远的过去。若任其自然,东亚各国的民众之间,不应该存在任何对立,反目的理由。可是事实并不如此。国家间的对立,国民间的反目,战后近80年的今天仍在继续中。为什么历史的怨恨、对立总不能得到解消? 原因到底在哪里? 有关历史认识对立,笔者认为有两个基本原因。一是历史教育的问题,二是历史记録的问题。两者间有一个相同的特征,即国家间的政治立场、利害面的对立,战后并没有过间断,不仅被继承发扬,并通过政治手段介入于学校的教育现场和学界的历史记録中。 在历史教育面,战后各国政府,长年以“爱国主义”,“民族主义”教育为指导方针,在教育现场,教科书中进行人为、有意图的史料选择和历史解释,以维护国家声誉,强调自国立场。在这种具有民族主义色彩教育的诱导下,不正确,或片面,不全面的历史解释,对他民族的历史仇恨,误解从小被播种于青少年的心底,形成人为的和解障碍,使狭隘的,非理智的民族仇恨传宗接代。其结果,各国间的历史认识偏差越来越大,终于在不需要民族仇恨的时代失去了相互理解的可能。更形成了今日大国主义,霸权主义,拥军尚武意识泛滥的社会温床。 关于各国历史教育的诸问题,笔者已有别论[1] 在此不再赘言。本书中提起的是妨碍历史和解的第二点原因,即为历史教育提供材料、方法的历史记録面的问题。可以说它是历史教育的基础。最大特征,即是受国家政治面的管控,以政治宣传内容解释,涂改,描绘历史。 1.1.1. 历史研究与政治宣传 在日常用语中,我们平常总无意识地将“政治”与“宣传”, “历史”与“事实”两组单词相互搭配使用。为何如此搭配,有没有相反的组合,并没有人认真考虑过。实际这并不是一个偶然,反映了政治和历史在语义面的特征,是一个最适当的搭配法。 政治,指某特定权力集団(政权,政党组织)的统治,为了达成这种统治,需要种种的方法和策略。宣传,即是其实施统治的手法之一。特征是将自己政策的正确,统治的功绩等进行超出实际的扩大描写,相反,贬低政敌之优点,只强调其过失,丑闻和缺陷。 出于这种宣传的必要,政治家的言辞,国家的公式立场中也总是有两个层面。一个是“对外宣传”,另一个是“内部消息”。前者公开的内容、数字中多含有不同程度的水分,而后者传达的内容基本上接近于事实。所以,对各种信息,情报,史料,分辨其虚实,弄清是“对外”,还是“对内”,在历史研究中也是一个很重要的课题。政府发言人,外交官,政治家在公式场合弄虚作假,掩盖事实的现象,哪一种社会制度,哪一个国家都相同。由于诡辩,否定,掩饰事实的行为是为了维护至上的国家利益,所以也不会有人追究政治家,外交官和政府发言人道义上的责任。如此,政治与宣传之间,产生了特殊的亲近关系,不管在哪一个时代,哪一个国家,哪一种政权下,政治总要利用宣传的手段来夸大自己,贬低政敌。所以必须认识到,宣传属于“政治行为”,其内容不一定等于等身大的事实。 相反,历史和政治的不同,在于其目的是要准确记录过去所发生的事实,从学问性质上说,绝对不容许作假。所以从手法面,目的面和宣传都水火不容。不否定,对同样的历史事件,各国,各政治组织间会有不同的立场,不同的解释方法,有不同的历史观,但“事实真相”绝不会有两个。所以在历史(事实)记录中,不论敌我,都有严谨,如实地记录历史事实的必要。若违背此原则,就不能称之为历史。从此点讲,历史记录属于能经得起事实、史料、证据验证的有普遍性的科学,与根据政权需要,时代变化不断变换姿态更换目标的政治宣传截然不同。 换言而之,宣传是带有政治策略性,夸张性的一时性统治方法,而历史则是具有真实性、普遍性,永久性的科学。为了能正确,严谨地记录事实,正确地解释历史,所以产生了历史学这一种学问,并出现了为其提供根据,证据的档案馆,资料馆,图书馆等。 1.1.2. 历史被政治利用的现象 以上从了理论面指出了政治宣传与历史事实的异质性关系。值得注目的是现实上,存在着许多政治介入于历史的现象,或将政治宣传与历史事实混同在一起,甚至用政治宣传取代历史教育,取代历史记录的现象。特别是在国家,民族,政治集団(政党)的对立仍在继续中的近、现代历史的教育和记录中,可以说这种现象非常普遍。 比如,在近代史教育中,存在中、日、韩三国间各在自己的政治立场上编写自己国家的历史教科书,进行爱国主义的历史教育,宣传民族间历史仇恨的现象,此现象最近已成为一个阻碍民族和解,妨碍历史研究国际接轨的深刻的政治问题。再者,在大陆中国,战后很长一段时间,历史被看作“政治统治的工具”,中国共产党史,阶级斗争史占领了历史领域,曾一时成为“近、现代史”的代词。在这种历史工具论的误导下,政敌国民党政权方面的抗战实绩被宣传抹煞,或遭到不应有的贬誉,诋毁。诸如从前的小学课本中出现的,中国共产党领导抗日,而蒋介石却蹲在峨眉山,等着下山摘桃子(抗战果实)之类的记述[2]。 历史若被政治所利用,蜕变为统治工具时,会出现以下几种问题: 1.特定国家、政治集团的立场,利害被反映到历史记录中,并出现研究组织和研究者的御用化,党人化现象。不可能保证历史记录的公平性和学术面的严谨性,出现从国家立场,政治原则,政党的党性面排斥异己,干涉学问自由的弊害。 2.政治宣传的历史化。在国家史観、政治史観的影响下,出现将政权组织的“宣传内容”作为“历史事实”,记录到史书,教科书中的现象。 3.政治宣传的教育化。这种偏颇的政治宣传内容,和不正确的历史事实,历史解释,还会通过国家管理的学校教育,思想教育,渗透到青少年的历史认识中,造成国家间历史认识对立的大众社会温床。  图表1-1 军神木口小平像(滨田市护国神社)和1918年、寻常小学校1年生用『修身教科书』 图表1-1 军神木口小平像(滨田市护国神社)和1918年、寻常小学校1年生用『修身教科书』

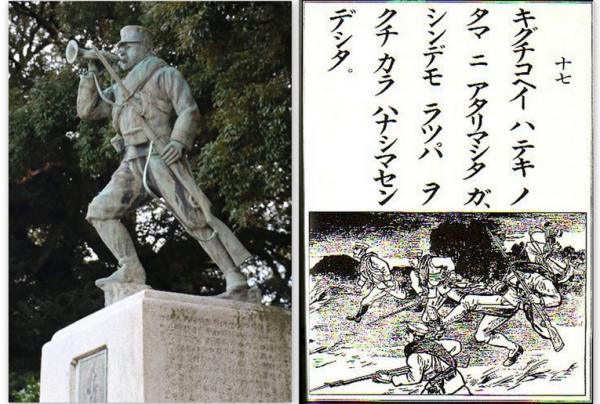

1.1.3. “军神”与“英雄” 政治宣传在战史记录面的表现特征之一,是创造,塑造极端的英雄形象。目的是通过民族精神,爱国主义,英雄事迹教育,宣传对某特定组织的忠诚,献身精神,以达到巩固政权的目的。战前的日本,为了驱使国民为天皇制国家的侵略战争献身,用宣传手法创造出大量的军神(英雄)如日清战争中的喇叭手木口小平,日俄战争中旅顺封港战斗中的広瀬武夫中佐,太平洋战争中珍珠湾袭击九军神,神风特攻作战的敷岛队长关行男等。大多数是此类人为创造,又经过美化的形象,包含许多不实之处[3]。败战后,日本人对战争进行了彻底反省,接受了和平主义,所有的“军神”也从教科书中,公共场所中消失殆尽。至今已经不会出现以军神事迹引为自豪的现象。 与其相反,在战胜之国,战争的神话却被保存下来,至今仍出现在历史记录和教科书中。笔者并不否定中国军民英勇抗敌的事实,视为问题的仅仅是创造英雄时的宣传手法(神化)的存在,和以此内容取代历史,取代事实,运用于学校教育中的政治化现象。对于科学的历史研究来说,这是一个非常危险,非常值得忧虑的大问题。 举一个例子,即战史记录,学校思想教育中对共产党、八路军的“平型关大捷”(1937年9月25日、山西省),和国民党第五战区的“台儿庄大战”(1938年4月、山东省)的过度渲染。这两个战斗,从战史上角度看并不是一个特殊的,战果特别显著的战斗,其军事面,战略面的意义也有待学问研讨。但因为其中含有对日军作战“初胜”的政治意义,所以双双被共,国两党作为宣传,鼓舞国民士气,团结抗日力量,提高共产党,国民党的抗战指导威信的政治手段。经过长时间,多方面的宣传,和通过教育的普及,又使宣传内容历史化,教育化,形象远远脱离了事实。 一面,不容否定,此种政治宣传在战争年代确实起到了预期的政治效果。鼓舞了国民的抗战热情,坚定了其战胜日本帝国主义的信念。从当时的政治目的――粉碎日本军国主义的侵略,取得抗战胜利――的角度看,此宣传策略是成功的,也是有实效的,即使不符合事实,政治面也是需要的。因为在此,其仅仅是作为一种政治的手段。 1.1.4. 宣传效果的“第二次利用” 问题不在战前的“政治宣传”,而出在战后的“历史化”过程中。抗日战争以胜利告终,政治目的(抗战胜利)达到,使宣传在此失去了其本来的意义。此时,本应该将宣传的对象,从政治操纵下解放出来,经过历史研究还原其本来面貌(如美军的硫磺岛的星条旗报导)。可是实际上,失去现实意义的宣传并没有停止,反而被新的政治需要再次利用,继承。并且用同样手法,在原来的基础上继续进行新的发挥,创造,使其形象更神圣化,变得更完美无缺。 这种新的政治需要即是“爱国主义教育”。在中国国内几乎所有的战争纪念馆中,都有一块同样的金字招牌,即“青少年爱国主义教育基地”。说明纪念馆的主要目的是利用历史题材进行政治教育。以宣传国家,民族和政党的伟大,光荣,正确,达到巩固政权的统治目的。当然,出于此目的,展示的内容多含宣传的水分,并不一定能经得起学问和历史事实的检验。 战后和平时代的教育普及和媒体的发达,还使宣传产生了一种新的副作用,即政治宣传内容的普遍化,历史化现象。不仅介入于教育,并且通过御用的研究机关,学者之手正统化,作为事实记录到史书之中。 在政治宣传内容的大众化,历史化过程中,还不能忽视一个客观环境条件,即民族主义色彩极其强烈的庶民嗜好的存在。当然它和政治宣传,思想教育是相辅相成的,可以说是多年,大规模历史教育,爱国主义宣传的产物。其大众口味,和对英雄事迹,故事情节的猎奇心理更刺激了商业性大众作家的创作意欲。小说家,剧本作者,各种媒体蜂拥参入,产生了大量低俗的以抗战为题材的文学,影视作品。这种经过宣传操作,教育管理产生的大众化现象,又成为促进历史神话普及的社会土壤。其恶果之一例,即2016年6月27日维护“狼牙山五壮士”名誉的判决案(北京市中级人民法院)出现。这种以宣传造就的虚假的所谓“民族的共同记忆、民族精神以及社会主义核心价值观”来取代法理,封锁学问研究的荒唐的政治判决,只象征着权力的无知和对法律,学问,言论自由挑战的胜利。可悲的是大众舆论,不仅认识不到这种危机,反而对真正的学问研究处处喊打,理由仅仅是学问的研究结果损坏了自己心中被教育所“种植”的形象。形如鲁迅笔中的阿Q,不知道学问的自由已被剥夺,法的尊严遭到践踏,而自己也正在一步步被推上专治政治的刑场。 1.1.5. “英雄”创造的方法 历史中的英雄神话是怎样被创造出来的?笔者认为并不会是无中生有。肯定都有部分事实根据。狼牙山战斗中牺牲,跳崖的五名战士,刘老庄战斗中殉国的82勇士,平型关的歼敌的胜利肯定都不是虚构,只不过在表彰,宣传,即政治化的过程中进行了肆意的选择,美化[4]。使 “小胜”变为“大捷”(平型关,台儿庄大捷),把“殉国”行为,抬高至“歼敌”形象(如狼牙山五壮士,和刘老庄连的宣传)。使原始的事实真相在加工过程中发生了巨大失真。在塑造英雄形象的过程中,政治宣传采取的常见手法如下: 一,添枝加叶。如平型关大捷中,伏击敌后勤部队的基本事实在多年的宣传中逐渐被扩大,出现歼敌精锐主力之说,林彪三次赴乔沟侦查说,乔沟伏击为林彪独创说,敌军出动飞机,坦克,八路军与日军进行大规模肉搏说,国民党军的不协力,或故意打开缺口纵敌逃窜说等。多属于之后宣传,故事化过程中的添枝加叶,当然不存任何确凿的历史证据。 二,反衬法。以虚造杀敌数字来衬托英雄的伟大。如狼牙山,刘老庄连的宣传,本只是誓死不屈,壮烈殉国的行为,但为了使其形象趋于完美,有利于鼓舞抗战士气,塑造出无中生有的歼敌数字。如狼牙山五壮士“歼敌90名”(实际考证结果为日军负伤1名)说,刘老庄英雄连“歼敌170-300名”(实际为死亡2名,负伤不详)说,杨成武独立团的腰站阻击“歼敌3-400名”(实际死2伤7名)说,阳明堡夜袭“击毁敌飞机24架”“歼敌百名”说等(实际重创敌机一架,人员毙3伤4),其宣传内容和事实数字都有很大出入。 三,“伪军”法。此也是反衬法的另一种表现,由于日军有严谨的死亡统计,歼灭日军数字很难大做手脚,宣传机关的新方法就是将用语暧昧化。比如把战果面对死亡,负伤的区别计算,统称为“死伤”,或改称为“歼灭,消灭”等定义不明用语。为了不使宣传数字露出马脚,也经常可见以增加“伪军” ,“二鬼子”(对朝鲜人的蔑称)人数来宣传战果的方法。或统称为“日伪军”。以调整歼敌战果数字差的平衡。 实际上,所谓的“伪军”多是在白区经日军宣抚工作后成立的伪组织的地方自卫武装,一般不会到第一线作战。像平型关、台儿庄的这种正规军的运动作战中,是不会有伪军出现的。而在占领地区的地方扫荡中,即使有伪军(一般日军资料中称和平军,保安队,皇协军等)参加作战,日军的作战档案中也会有组织,人数记录(一般没有死亡记录)。在八路军的狼牙山战斗,陈庄大捷记录中,可见到宣传者将被强迫运输根据地物资(清乡物资)的非武装民工队称为伪军,敌人并加以杀伤的行为。若八路军在陈庄战斗,广阳伏击战中击毙的民夫数字,据笔者考证都接近或超出日军的死亡人数[5]。这些无任何武装的民夫死后,数字也会被夸大,并记录到八路军歼灭“日伪军”的大捷战果中。有谁曾考虑过,使用这种民族的苦肉计,牺牲的是谁的尊严,维护的又是谁的荣誉? 1.1.6.死伤,歼灭,消灭谈义 军事史研究中,“死伤”然固是一个衡量战果的标准。但将死,伤两者混为一谈时,很容易成为一个被利用虚报战功的政治词汇。特别是在敌我两国对立的战争进行之中,敌我之间还存在着鼓舞,或欺骗国民的宣传战。在此文笔的博弈中,与数据面的夸张同时,“死伤“,”毙伤”,“歼灭”,“消灭”也是常用的词语。如共产党公式的抗日战争的战果宣传中,很难见到击毙日军的明确数字,使用的几乎都是“死伤,毙伤”,“歼灭”,“消灭”,或“敌人”,“日伪军”等定义模糊的词语。目的很明确,即为了宣传、扩大战果。 一方面,对作战担当者(军人)来说,或战史研究者来说,这类不严谨的用语,并没有多少军事作战面,或历史记录面的意义,反而会产生许多负面影响。因为此类语汇并不能准确表达战力面的情报。死就是死,伤就是伤,死亡等于有生力量的减员,而负伤,特别是轻伤,有很大复活、再出现于战场的可能。 所以对作战指挥者,或战史研究者来说,一般都会排斥此类暧昧表现,更愿意掌握的情报是死亡(战死,阵亡,病死)数据,特别是己方的死亡。也许很多人能注意到,除了共产党方面的战史记录外,严谨的战史书籍中一般都不会有歼敌数字出现,记录的仅仅是己方的损失[6]。这实际才是一个正确历史记录方法。因为敌方的死伤数字,是不能准确统计的。若不能每次都打歼灭战,清扫战场,击毙,击伤敌方的人数,到底是如何统计的? 出于此军事面的理由,日军方面,只要有可能,作战担当者都要求作战部队提供敌方死亡数据。不允许以“死伤”来概括战果。日军战斗详报等多见的“敌遗尸某某具”的记录方法,即是军上级作战担当者的要求。不允许记录敌负伤数字。即使下级部队有此类死伤报告,也不会被上级机关信用,采录。所以日军记录中留下的仅仅是经过清点的“敌遗弃尸体数”,有时候还出现以委托第三者(宪兵)清点的现象。目的也是监督报告者的浮夸。 在死亡统计面,可以说,战争中日军的统计方法是十分严谨的。收尸,确认,核对后要出示种种证明。最终的死亡证明(报告书)总要复制10-15部,向各级单位提出,所以同一死者的死亡证明,家属,市町村,县,厚生省,护国神社,靖国神社等都会有保管。近代以来的所有战争的战没者(包括二战中死亡的240余万军人,军属),一般都能查出姓名,军阶,死亡日期,地点,死因,籍贯,所属等情报。不仅是军事家严谨,更重要的是其记录有法律面,国家行政面的需要。战前的日本,虽然是天皇制专治国家,同时也是近代的法制社会。1927年的公布,实施兵役法,就是其中一例。 按此法律,征兵是一种国民(男子)必须尽的义务。任何人都不能违背。服役期间从20-38岁。军人从法律面讲,并不是自愿为国贡献,而是被国家(强制)征用的服役者,地位等于国家公务员。若服役期间死亡,负伤,国家有负有赔偿义务。其赔偿的依据,就是严密的军人人事档案(现在厚生省保管着明治以来的3400万件军人档案)。死伤记录,就是其中一种。军人死亡(包括战死,战病死,事故死)后,战前有“一次赐金”(士兵约千余圆),军功(金鵄勲章)年金(士兵年约150圆)战后有遗族年金(死亡者遗孀),军人恩给(旧军人本人)。不管战争的性质如何,胜败如何,对死者支付赔偿,都是国家必须履行的法律义务。所以,此赔偿在战后的和平时代仍在继续,一直支付到遗族本人,或旧军人本人死亡。为此,在各县,旧军人的人事档案(军籍,陆军)一般都由发放遗族年金的部局(年金福祉课)保管。这些都是日军战没者档案管理严谨,记录全面的理由。 国军和共产党军队,对自己的死亡虽有一部分记录,但并不严谨,全面。最大原因考虑是没有严谨的征兵法律,经常出现招兵买马,抓壮丁,或组织义勇军,募集志愿者上战场的现象。抗日战争中的八路军组织,基本上属于志愿部队。到处招兵买马,扩展十分迅速,有时几个月就能扩大一倍。抗战开始后出现的八路军第一一五师的独立团,仅仅几个月就能改编为独立师。当然对这种在宣传,群众工作中参军,入伍,打起仗撒腿跑散的一般军人,不会有严密的人事管理制度。若看现存的八路军人事档案,可见有记录的一部分几乎都是党员,红军战士,干部等骨干。若以战斗后很难准确掌握己方的死亡人数。即使能留下人数,也不会留下完全的姓名。宣传中的“刘老庄英雄连”,称殉国者82名,却绝大多数都没有姓名,当然也不会有对死者家属的补偿。 战史研究的过程中,笔者积累了多数战例,发现了一个普遍性规则,即现在共产党所公布的“歼敌”战果数据。实际上都是对外公布,宣传用数字,如当时《八路军军政杂志》按月统计的所谓战果的数据等。若能与日军档案记录(战死者统计)对比,可发现都有十倍至数十倍的差距。现在国家所公布,学校历史课本中出现的共产党军队歼敌百万的数字,即是以此种虚假的战果报告数字堆集而成的。

图表1-2 2015年中国近代史大学课本内容。称共产党军队“消灭日伪军171.4万,其中日军52.7万”。若消灭等于击毙,此数已大大超出日本厚生省公布的8年大陆战死者的全部数据(推测日军实际在大陆的战死者约32万名,而绝大多数应是国军的战绩)。

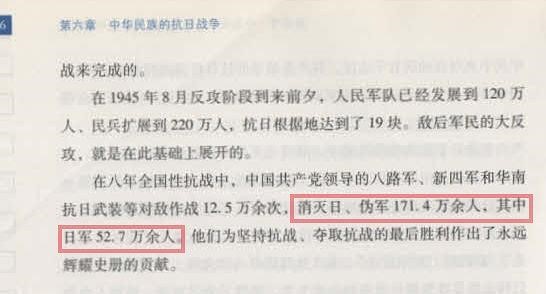

图表1-3山西省灵丘县烈士陵园的纪念碑,立于1965年9月25日。当时的学校课本中,记录的都是歼敌三千余。1980年代,接触到日军档案后,将歼敌三千改为一千。此碑文中也留下了改写的痕迹。笔者拍摄

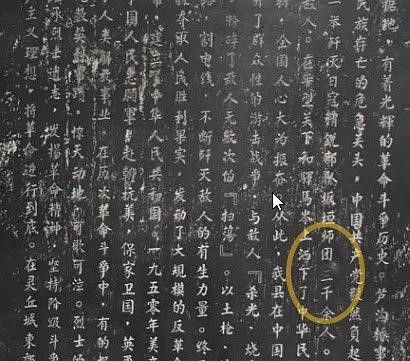

[1] 拙著「歴史認識問題の現状と将来」『岡山大学文学部紀要』54号、2010年12月。 [2] 原文出自于毛泽东《抗战胜利后的时局和我们的方针》,《毛泽东选集》,人民出版社1991版,第四卷第1132页。原文为“蒋介石蹲在山上一担水也不挑,现在他却把手伸得老长老长地要摘桃子”。 [3] 比如喇叭手的宣传上教科书后两年,连人名都没搞清(一直称白神源次郎)。被后来订正。珍珠港奇袭的“九军神”中也故意抹煞了一名被俘者。军神敷岛队关行男,也是为了推行特攻战术,经过事先调查被选拔出来的人物。 [4] 如当初狼牙山“7勇士”的报导,宣传时被选定为5人(淘汰了两名跳崖前的牺牲者),刘老庄战斗117人的阵亡者中,宣传的也仅仅是有殉国行为的82人。 [5] 据笔者考证,1939年9-10月的陈庄战斗中,日军死亡41名,负伤63名,伪军死伤约20-25名(推测),民夫死亡46名(《有关陈庄战斗的日军史料分析》)。第一次广阳伏击战(广阳大捷)中,日军死亡102名,马夫死亡53名《八路军与太原会战―七亘村,黄岩底,广阳战斗的综合研究》。 [6] 可参考日本防卫厅编写的战史丛书(102卷)和台湾国防部史政编译局的《抗日战史》(100卷)。特别是有关个别战斗,战役的战果记录。

|