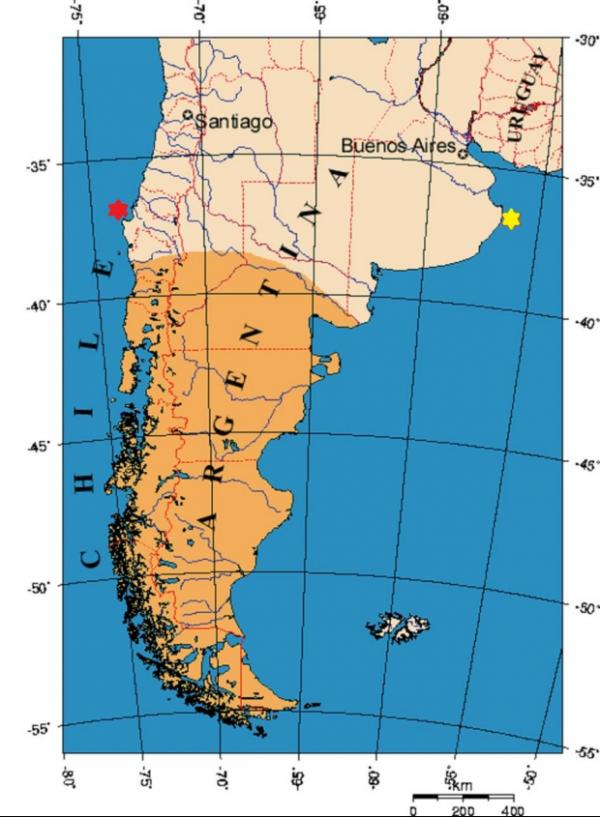

从上初中起,我就是儒勒·凡尔纳的死忠粉。国内翻译出版的他的小说我基本都看过,诸如《格兰特船长的儿女》、《海底两万里》、《神秘岛》三部曲;《地心游记》;《八十天环游地球》;《机器岛》;《从地球到月球》,等等,甚至还有本极度乏味的《牛博士》。这其中,我最喜欢的是《格兰特船长的儿女》以及《神秘岛》。两本书我都反复看过,尤其是《神秘岛》,大概看了十来遍吧,其痴迷程度,绝不亚于后来的金庸小说。 最近听油管播放的有声书《格兰特船长的儿女》。听了第一部的前几章后觉得不对劲,赶快找到在线阅读的电子书从头细读,发现儒勒·凡尔纳完全是个纸上谈兵的“地图旅行家”。 《格兰特船长的儿女》的故事梗概是:苏格兰船长哈利·格兰特(Harry Grant)为将苏格兰人从英格兰人的暴政下解放出来,驾三桅船“不列颠尼亚”号出海,去为苏格兰人寻找海外殖民地(他不用找了,新西兰的达尼丁[Dunedin]早就是“南半球的爱丁堡”了)。帆船在南太平洋上撞上了玛丽亚·特里萨岛后沉没,格兰特船长和两名船员爬上荒岛,向大洋里扔下了个漂流瓶。瓶内有三份用英文、法文和德文写的同样内容的求救信,说明了他们的所在位置。 漂流瓶被鲨鱼吞下。鲨鱼游到苏格兰附近的大海中时,被苏格兰贵族格里那凡爵士(Lord Glenarvan)拥有的私人游船“邓肯号”的水手们捕获。鲨鱼胃里的漂流瓶被发现,三份文件得以重见天日。不幸的是,海水和胃液腐蚀了三份文件的大部分文字,唯一确凿的位置信息只有“南纬37度11分”。 格里那凡爵士是个充满侠义精神的人,在英国海军部拒绝出海搜救后,他决定驾自己的船去寻找,他和妻子海伦娜、表兄麦克纳布斯少校(Major McNabbs)、邓肯号船长曼格尔斯(Captain Mangles)以及巴黎地理学会秘书巴加奈尔(Paganel)组成了搜救团,带着格兰特船长的女儿玛丽和儿子罗伯特一道出海,去把格兰特船长救回来。 搜救团根据三份文件中拼出的残缺信息,推定出事地点在南美洲,沿着37度线横越南美大陆一无所获。后来又认为出事地点在澳大利亚,再度沿着37度线横越澳洲大陆,仍然一无所获。不得已放弃搜寻。返回欧洲,却在37度线上的 玛丽亚·特雷萨岛上,意外发现了格兰特船长等三人。邓肯号最后完成了沿南纬37度线的环球旅行,光荣归国。 小说分为三册,充满了异国情调与惊险离奇的情节,搜救团在南美安第斯山脉遇到大地震,在阿根廷草原上遇到红狼与洪水,在澳洲大陆遭到匪徒暗算,在新西兰被毛利人囚禁,次日就要被野人们吃掉了。对一个半大男孩来说,那真是拿起就放不下的读物。 书中格兰特船长栖息的荒岛在英文里叫玛丽亚·特雷萨礁(Maria Theresa Reef),在法文地图上标为达抱岛(Île Tabor)。儒勒·凡尔纳不但将其用为格兰特船长的栖身之地,还在附近捏造了个最终因火山爆发沉入海底的“林肯岛”,作为第三部曲《神秘岛》的背景场地。因为他这三部曲是名著,被多次改编为电影,“达抱岛”广为人知。实际上,它是个幽灵岛,亦即传说中一直存在,但始终找不到的岛屿。上世纪70年代,新西兰海军派出军舰在这个水域进行了彻底调查,确定此地根本没有什么岛屿或礁盘,水深达5000米。但直到本世纪,仍有地图标注了这个海岛。 我迷恋这部书时还是个孩子,对他书中不厌其详地交代的旅程细节根本就不上心。如今的视角就完全不同了,策划旅游时,最先考虑的就是路线,于是就发现了书中有许多地理知识错误。不仅如此,那伙人决策时连常识理性都欠奉,简直是脑残。 先说地理错误。在格兰特船长装在漂流瓶里的求救信中,出事地点的经度被海水侵蚀了,只能辨认出它在南纬37度11分。求救信息由格里那凡爵士解读如下:、 “1862年6月7日,来自格拉斯哥的三桅帆船不列颠尼亚号在南半球的巴塔哥尼亚海岸沉没。两名水手和船长格兰特正试图登上大陆,但会被残忍的印第安人俘虏。他们将这份文件扔进海里,经度……纬度为37度11分。请给予援助,否则他们就会丧生。” 书中还借曼格尔斯船长之口证实:“37度线正好碰到了巴塔哥尼亚。它穿过了阿劳卡尼亚,在潘帕斯草原的北面通过,最后进入大西洋。” 实际上,据英文维基百科,巴塔哥尼亚(下图中土黄色部分)离南纬37度线远着呢。

而且,阿劳卡尼亚(Araucanía)在南纬38度线以南,37度线不可能穿过它。

一行人出门前便出错, 上路后就更是错误连连。船过加纳利群岛,曼格尔斯船长和地理学家巴加奈尔都把特内里费岛上最高的火山称为“特内里费峰”(Peak of Teneriffe),其实那叫“泰德峰”,英文是Mount Teide,西班牙文为El Teide,法语为Le Teide。泰德火山海拔3718米,是西班牙和大西洋的第一高山,也是全世界第三高的海岛火山,不是他说的11,000 英尺(3352.8米) 。

在戈梅拉岛上远眺泰德火山。

到了麦哲伦海峡,问题就更严重了。作者描绘道: “美洲大陆的终点实际上是在弗罗沃德角,因为合恩角只是位于52度纬度的海中一块沉没的岩石。在莫马克斯角,海峡变宽了,船得以绕过纳尔伯勒群岛,向更南方的方向前进,最终在进入海峡后36小时后看到了荒凉岛的尽头——皮拉雷斯角的岩石。在船头前面是一片宽广、开阔、波光粼粼的海洋。” 这段话从英译本中译出,充满了地理错误。首先,合恩角位于南纬55度58分48秒。不是作者说的52度。其次,他说的莫马克斯角(Cape Momax),纳尔伯勒群岛(Narborough Isles),皮拉雷斯角( Cape Pilares)根本不存在。最后,他描绘的航线与麦哲伦海峡不符:  上图中,左右两个黄色箭头标出了V字型的麦哲伦海峡的两个出口。而V字底端的黄星所在就是弗罗沃德角。船开到那儿时,海峡怎么“变宽了”?相反,它变得更窄了。荒凉岛(Desolation Island)在海峡的西北出口(V字左边顶点),“向更南方的方向前进”是背道而驰。南面是密如蛛网的以多位探险家名字命名的狭窄通道。我们乘坐的游轮在迷宫里钻了几天几夜。我还慨叹,幸亏麦哲伦是从大西洋进来的。若是他从太平洋进来,肯定要困在那迷宫里了。 作者 还说,海峡里的蓬塔阿雷纳斯(Punta Arenas)的西南面的塔尔恩山(Mount Tarn)高达6,500英尺,顶上覆盖了 终年不化的冰雪。其实那不过是个小山,高度仅2,707英尺 ( 825米)。下图就是在该城制高点上向西南方向拍摄的,哪来的白雪皑皑的高山?全球暖化再严重,也不会把高山变成丘陵吧?  诸如此类错误不胜枚举,如果逐一写下来,恐怕要写本专著。 更难容忍的是航行路线设计错误,今日任何一位驴友,在规划“旅游攻略”时都绝不会像他们那样,一拍脑袋就决策,而且是“高聚焦隧道眼思维”,眼睛只盯在一点上,据此制定远航计划,连个B计划都没有。于是在那点扑空后,便茫然不知所错,再由地理学家巴加奈尔拍脑袋,临时想出个B计划来。 如上所述,搜救团出发前的计划依据,是格里那凡爵士对那求救信的解读。据此,出事地点既可能在南美东海岸,也可能在西海岸。任何脑筋正常的人,哪怕是航海外行也罢,都只会采取“先近后远”的搜救方略,而从欧洲去南美,最先到达的是南美的东海岸。因此,邓肯号应该先去阿根廷布宜诺斯艾利斯省的皮纳马尔(Pinamar,南纬37度5分,西经56度51分,上面第一图中右侧黄星处)寻找。如果找到了,那就打道回府。若是找不到,再去西海岸的南纬37度去找,此乃任何正常人的想法,省力省钱省时间。 然而搜救团员们却一门心思认准出事地点只会在南美西海岸,直奔智利的塔尔卡瓦诺(Talcahuano,南纬36° 43′ ,西经73° 7′)。在附近打听不到消息,便陷入绝望:“玛丽·格兰特和她的弟弟无法抑制悲痛。 海伦娜夫人竭尽全力用爱抚来安慰他们。”上帝啊,不是还有东海岸的皮纳马尔没找过吗?这悲痛来得也太早了吧? 此刻地理学家巴加奈尔眉头一皱,计上心来,认为格兰特船长被印第安人掳走到内陆去了。那瓶子是他扔到流入大海的河流中的。此说连常识都没有:被印第安人掳走,怎么还能好整以暇地测量经纬度? 然而那伙脑残也就相信了。由格里那凡爵士等七人从阿劳科(Arauco,南纬37° 15′ ,西经73° 19′ )出发,一路向东,沿着南纬37度线骑行,直抵东海岸的皮纳马尔,在那儿与绕过合恩角驶来的邓肯号会合。 这方案毫无实作可能:靠指南针一路向东,必然偏离原来的纬度,积累误差很大。所以,途中必须时时测量纬度,及时纠错,才能以之字拐方式,大致沿着37度线前进。然而我从未在书中见到巴加奈尔测量过一次纬度。 就连这背时方案,他们都采用了无脑方式实行,只知机械地沿着直线前进,却不知道即使地理学家的假说为真,那也只需去37度线与入海河流相交处打听,毫无必要不敢偏离直线一步。

上图中编号红地标指示的地名如下: 1. 塔尔卡瓦诺:这是邓肯号开到南美后的停泊处。 2. 阿劳科:这是搜救团的正式出发点。 3. 比奥比奥河与37度线相交处。 4. 安图科火山,南美分开智利与阿根廷的安第斯山脉上的火山。 5. 内乌肯河与37度线相交处。 6. 科罗拉多河与37度线相交处。 7. 德萨瓜德罗河与37度线相交处。 8. 坦迪尔:即搜救团到过的“独立堡”。 9. 皮纳马尔:37度线与东海岸相交处。 由上可知,红色标记的地方才是他们应该重点打听搜寻之处。其中第三地标位于流入太平洋的比奥比奥河(Rio Bio Bio)河岸。第五地标在内乌肯河(Río Neuquén)上,而该河流入科罗拉多河。第六地标位于南美的科罗拉多河(不是北美的同名河流),向东注入大西洋。第七地标在德萨瓜德罗河(Río Desaguadero)上。该河流入内格罗河(Río Negro),最终流入大西洋。最后一个地标就是他们一开头就该去的地方。除此之外,其他都是无关景点。 然而搜救团是怎么做的呢?第二地标阿劳科(南纬37° 15′ ,西经 73° 19′)爵士倒是派人打听过。除此之外,他们压根儿忘了出发依据——“漂流瓶扔在河里”的假说。一行人只是在其下游漫不经心地渡过比奥比奥河。内乌肯河被他们当成纯粹的宿营地,天黑时到达,过夜后就又上路了,未做任何搜寻探问。科罗拉多河倒是引起了爵士的注意,但那是因为他听说有个欧洲人被印第安人掳掠到那一带去了,并不是因为想起了扔瓶假说。就连假说的提出者巴加奈尔也忘了这茬。他只是在河里洗了个澡,并做了测绘。德萨瓜德罗河的字样根本就不曾在书中出现过,是我研究南美地图找出来的。最荒唐的还是,等到吃尽千辛万苦、九死一生赶到东海岸时,他们竟只忙着登上邓肯号,接着就开船,根本不曾在该地搜寻打听过。而那儿本该是他们最先搜寻的地方! 一行人在南美东海岸登上邓肯号后,地理学家巴加奈尔再度眉头一皱,计上心来,说格兰特船长的出事地点其实是在澳大利亚,获得大家同意。格里那凡爵士于是下令向东航行,历经大西洋与印度洋两个大洋,到达澳大利亚西海岸的伯努利角(Bernouilli Cape,南纬36° 58' ,东经 139° 40' ,见下图)。一共走了 56°51′ +139° 40' = 196° 31' ,绕过了大半个地球。

这里又犯了上面说过的错误:既然出事地点不知道究竟在东西两端的哪一端,那就先从近端找起。澳洲离南美的近端当然是东海岸的伊登(Eden,南纬37°04′,东经 149°54′,见上图)。如果搜索队中有一个人脑筋正常,那就会从南美东海岸找起,到达西海岸的塔尔卡瓦诺(南纬36° 43′ ,西经73° 7′),再继续西向航行到达澳大利亚东海岸的伊登,最后到达西海岸的伯努利角。这样,从南美洲西海岸到澳洲西海岸,也就只走了106°53′ + 40°20′ = 147°13′。 即使非要舍近求远不可,坚持要从南美东海岸出发,开到澳洲西海岸,也应该向西开入太平洋。那样的话,从南美东海岸的37度线处开到澳洲西海岸的伯努利角,也才一共走了 123°09′+ 40° 20′= 163°29′,比东进少走了33°02′。 以上计算忽略了向西开入太平洋必须再度绕过南锥体,即使是走麦哲伦海峡,也还是多出了一大截路。我没有算过绕过合恩角多出来的路是否与东进多走的路相当,或甚至比东进走的路更多。立体几何忘得差不多了,想不起来怎么计算切面周长。 问题是,搜救团自格里那凡爵士以下,都是一拍脑袋就决定东行,根本没有想过西行是否更近。不过也难怪,那伙人不是贵族就是退役上校,要么是地理学家,心中没有效益观念。如果去做生意,只怕赔得连底裤都要当了。 最不可思议的是,格兰特船长连个救命呼吁都没本事写清楚。据他自己说,那漂流瓶里的呼救信息是: “1862年6月27日,来自格拉斯哥的三桅帆船不列颠尼亚号在南半球距离巴塔哥尼亚1500里格(注:等于4500英里)的地方失事。两名水手和船长格兰特登上了达抱岛,一直深陷于残酷的贫困之中,他们将这份文件扔在了153度经度和37度11分纬度的地方。请前来救援他们,否则他们将会丧生。” 作为一个老船长,格兰特居然会忘记了写明出事地点的经度到底是东经还是西经,岂非咄咄怪事? 而且,据他自己说:“没有一天我不想起这些话,那是我们最后的希望。”绝望的呼救信中竟然忘记了注明如此生死攸关的信息,他的头是不是被碓打了?就算他处于严重脑震荡中,他不是还有两个同伴吗?他们怎么就不提醒他,必须注明那是西经153度?这里唯一的解释是,三人都害上了长新冠,都给脑雾弄得迷迷糊糊的。 最奇怪的是,他莫名其妙地把南美的巴塔哥尼亚扯进来。那地方远在4500英里之外,比澳大利亚远多了,更不用说新西兰了(见下图),能起到什么地标作用?他为什么不用西伯利亚作为参考地标?他是怎么想到南美的?想到他的老家苏格兰还更符合情理些吧?

当然,最后这一条倒不是儒勒·凡尔纳不会看地图,而是他为了把角色们弄到南美大陆去,不得不让格兰特船长和他的两个同伴都害上长新冠,以致连说明落难地点时,都要把万里之外的巴塔哥尼亚拉进来。后来他写续篇《神秘岛》时,就用不着把巴塔哥尼亚当成林肯岛的参考坐标了,而是说林肯岛距离“塔希提岛和 Pomoutous 群岛至少一千二百英里,距新西兰一千八百多英里,距美国海岸四千五百多英里”。而林肯岛距离达抱岛并不远。 《格兰特船长的儿女》在1867年首次出版,至今已有一个半世纪,据说是世界上译本最多的小说之一。上述一系列错误,为什么在这么长的时间里都没人发现?看来全世界读者都和我当年一样,只热衷于看故事,不关心技术细节。 年轻时不知从哪儿读到,俄国作家屠格涅夫很看不起儒勒·凡尔纳,说他为人非常乏味。他的书上写的那些地方,他自己一个都没去过,一生只坐在书斋里看着地图旅行。 上述简单地理错误表明,屠格涅夫此言不诬,儒勒·凡尔纳确实没有远洋旅行的实际经验,全凭参考地图与各种游记写作。实际上,他已经借地理学家巴加奈尔的口说出来了,他是“坐在安乐椅上”周游世界的。这才会犯下上述简单错误。像我这种具体走过欧洲至南美航线的人,还不用看地图,光听手机里的朗诵就立即觉得不对劲——咦,穿过麦哲伦海峡去西海岸干什么?怎么不先到东海岸去搜寻?这就是实际旅行与地图旅行的区别。 据英文维基百科,儒勒·凡尔纳因为是高产作家,而且是小说被翻译成外文最多的作家,发了大财,买了私人游轮。但他好像也就只去过地中海,其他各大洲似乎没有去过。白让他有钱,去过的地方还没我多 。起码我既去过麦哲伦海峡,又去过合恩角,澳洲和新西兰也没拉下。总之,邓肯号去过的那些地方,我全都去过了。 。起码我既去过麦哲伦海峡,又去过合恩角,澳洲和新西兰也没拉下。总之,邓肯号去过的那些地方,我全都去过了。 当然,说起来这也是他的功劳——是他那些小说最先引动了我对世界的好奇。而且,去那些地方观光时,我心里还时时想起那些小说。如果不是他告诉我,南半球的星空与北半球不一样,我也不会因为寻找南十字座,夜夜在甲板上痴望星空,以致被海风吹病,错过了斐济的自费旅游项目。 而且,仅靠前人的游记、地理书籍和地图,他就能把遥远的异国风情人物描写得如此绘声绘色,这份虚构功夫还真不寻常,出点错误是难免的,瑕不掩瑜。我必须以老杜的名句提醒自己:“今人嗤点流传赋,不觉前贤畏后生。” 只是我不明白,儒勒·凡尔纳为何如此痛恨英格兰人,不遗余力地鼓吹苏格兰独立。我记得他在好几本小说中都丑诋英格兰人。在《格兰特船长的儿女》中,他丑化英国在澳大利亚的教育,捏造英国教师讲世界地理,把全世界都说成是英国的领地的荒唐笑话。在《机器岛》中,他臭骂约翰牛(John Bull,国际上对英国人的辱称,英国人自己也知道,但并不介意)把狮子老虎放到机器岛上去,破坏岛民的幸福生活,等等,等等。他到底跟英国人结下了什么梁子? 不过,英国也并没有因为这些“辱英宣传”,就把他打成“敌对势力”,全党共诛之,全国共讨之。他的书与史蒂文森的书一样,从来是英国青少年的热门读物,直到近年才被《哈利·波特》等书取代。看来,所谓“大国”,首先必须是气度大。玻璃心巨人比泥足巨人还悲催。 反过来,他对苏格兰人又非常有好感。据说他母亲有苏格兰人的血统,或许这就是他喜欢苏格兰人的缘故,而他的“仇英情结”则是由他母亲自幼培养出来的吧。

|