吴鸢是原国军第二绥靖司令部第一处少将处长,1927年从军,曾随国军74军参加了从淞沪战役到湘西战役的抗战所有重大战役,并多次获奖受勋。1948年10月吴鸢在济南战役中被俘,随后释放。1950年“镇反”运动中,他作为“国民党在大陆的残余分子”再次被捕,开始24年的牢狱生涯。1975年,根据《最高人民法院、公安部、中央统战部关于宽大释放在押的原国民党县团以上党政军特人员的实施方案》被释放,于当年12月底回到了江西南昌的家中。本文是他的女儿吴仪东(也是《鸢飞戾天:一位国军少将的抗战军旅实录》一书的编者)对父亲回家以后的回忆,原题《回家》。(有关吴鸢和本书,请点击这里)

《鸢飞戾天:一位国军少将的抗战军旅实录》,壹嘉2024年元月版。扫描上图右下角二维码可直达购书地址 回 家 吴仪东 吴仪东

1975年12月,爸爸回到了阔别24年的家。 在我们的眼里这就是一个矮小的65岁老头,当年英姿飒爽的少将荡然无存,没有留下一点痕迹。虽然我们已经知道爸爸要回家了,但并不知道具体的日期,是临时通知妈妈的。弟弟那时出差在外,我在离家15里的农场,当然两个在外地的哥哥也就没有赶来相见。不知爸爸和妈妈在那个久别重逢的晚上是怎样度过的。

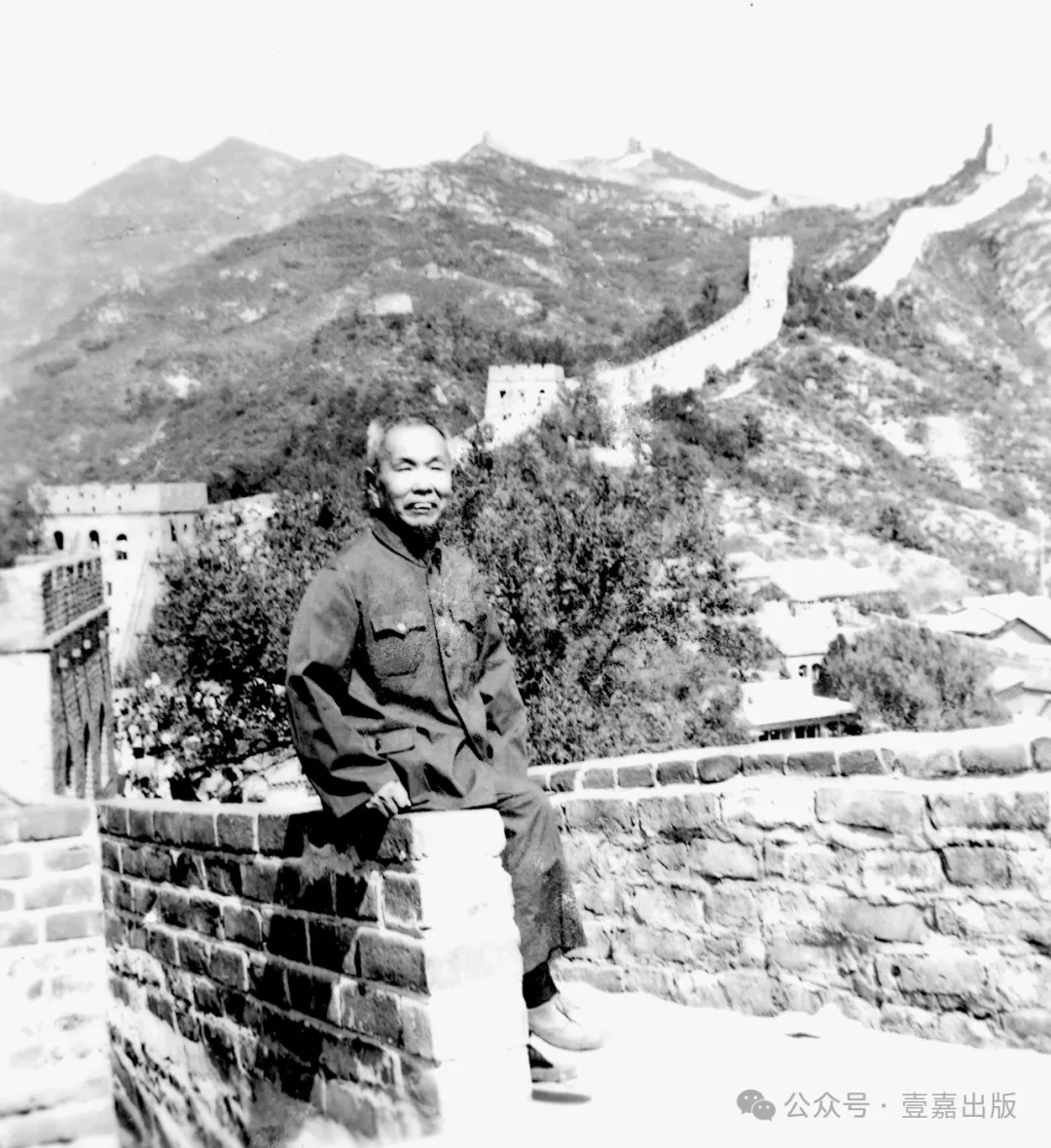

晚年的吴鸢将军

按照中央的规定,给释放人员每人发一套布棉衣、一套内衣、一套被褥和帽子、鞋袜(鞋帽根据需要酌发单的或棉的)、100元零用费,并发还为他们保管的财物。爸爸回家的时候还带来几件没破的囚衣。囚衣都是做了记号的,爸爸的记号是一个方框里面一个“天”字,表示是:口天吴。 回到家的第一件事情就是做新衣。囚衣不能穿了,新衣只有一套,换洗的都没有。全家当年还没用完的布票加上新发的1976年的布票统统给他用个精光。那时候一个人一年的布票也只够做一套衣服啊。 按规定这些宽释人员不是每个人都会安排工作的,没有工作就没有饭碗,所以这些宽释人员眼巴巴望着分配工作的消息赶快到来。可是他们都是六十岁上下的人了,会安排工作吗? 他们像热锅上的蚂蚁,今天到这家明天到那家去询问是否接到了工作的通知。他们不胜羡慕地对爸爸说,你是少将,你最有条件了。真没想到这个当年望而生畏的帽子如今却会成了香饽饽。

和战友在武昌拜谒辛亥先烈黄兴像。左起:吴鸢、张灵甫、皮宣猷 两个月之后,好消息来了,爸爸被分配到南昌市八一商场五金仓库做保管员,每个月工资是34元,商业二级工待遇。我至今都记得一位家在金溪的宽释人员感到工作无望时的那种悲凉眼神。 八一商场的前身是赫赫有名的广益昌商场,如今是国营的了。那里的职工对爸爸非常友好,爸爸也就没有了顾忌,拿出了当年在铅山长发南货店(父亲从军前在此学徒)学到的本领,频频提出建议。还因此被评为先进工作者。 可能是为了弥补多年对这个家庭的亏欠,爸爸总是表现得十分勤快,妈妈做家务的时候,他总想去帮忙。24年在牢狱的生活和日常家务没有半点关系,所以他经常做些令人啼笑皆非的事情,比如天突然下雨,他赶紧拿几张报纸去遮盖晾在院子里晒的没干的煤球团。比如妈妈调好的生粉浆,他拿起生粉浆倒掉,将碗洗得干干净净。那个时候一个人每月只有1斤肉的肉票。他会用这张肉票买回1斤糟头肉,就是紧挨着猪头的那块肉,有时买回猪下腹部的那块肉,我们称为“下沙泡”。这两种肉都是没油可炸没肉可吃的,没有哪个会买。在妈妈的一再警告下,他只好忍住不再来掺和。 在他的眼里什么都是新鲜的,拉线开关没见过;公共汽车没坐过;买东西要带好票据才能买,没见过;买煤球的窗口小到只能伸一只手进去,没见过(他不知道平日是没有煤球卖的,“煤球来了”是最令人兴奋的消息,煤球店会挤满了人,为了防止插队,特意将窗口做成只能伸一只手进去付钱的口子)。后来排队买煤球就成了他的专职。他很开心能和这么多人亲亲热热挤在一起胸部贴着背脊。 有一次,我乡下的堂姐送来一只母鸡,那只鸡进门就下了一只蛋。那年头蛋也是宝贝,妈妈就舍不得吃这只鸡,养着。过了一段日子,那鸡不下蛋了,妈妈嘀咕:这是怎么了?爸爸很神气地说,你这还不懂?没有公鸡那母鸡怎能下蛋?有一次我和爸爸一起去街道办事,他一进门就喜滋滋对他们说,我女儿考上了江西财院!我真是又气又恼,我39岁了考上财院有什么好说的!这本来是在22年前就能毫无悬念实现的事情啊。我们私下称他为“溥仪第二”。 那年头还有一个亘古没有的事情,就是父母退休后,子女能用父母的编制进入父母所在的工作机构工作。这叫做“顶编”。 本来,这些参加工作的宽释人员是没有退休安排的。做不动了就回家拿工资。所以即使那年头下放在农村的青年纷纷用“顶编”的方式回城市工作的时候,我这个在农场的女儿只能是眼睁睁地望着,不能指望已经71岁的爸爸能退休让我顶编。可是老天这次开了眼。爸爸劳改的江西省第一监狱的一位董大队长来找我爸爸。他说宽释人员中有些人是无家可归的,他们只好回到原来劳动改造的地方工作,这样给劳改单位带来很多的不便,经过司法部的研究,这些宽释人员可以办理退休手续。董大队长建议爸爸去问问八一商场是否愿意照此让爸爸办理退休手续,第一监狱愿意提供这份文件。爸爸听了真是喜出望外,连忙去问了八一商场,商场一听满口答应。这样,我成了八一商场的一名职工,爸爸赋闲养老了。 爸爸一生最喜欢做的事情一是写作二是旅游。当年在军队里,只要有条件,他就会骑上马在驻地周围观景察色。现在不用上班了无事可做,他就萌发了旅游的念头。我不知道他是怎样联系上了那些几十年失联的老同事,分别去南京去醴陵去北京和他们见面,那些人都是当年的将军,见面时十分激动甚至抱头痛哭。他还去武汉、汕头、南宁和亲戚团聚。

吴鸢游览八达岭长城 1986年南昌市人民政府成立了参事室,爸爸被聘用为终身参事。 他开始频频参加政协会议,人民代表大会。他取笑自己是“四手”干部:见面握手、开会拍手、表决举手,散会招手。 这个时候爸爸开始撰写回忆录。爸爸写的文章被全国政治协商委员会文史资料委员会,上海、江西、湖南、陕西、泰安政治协商委员会文史资料委员会,中国文史出版社,中国共产党江西省委员会党史研究室收入出版。 江西省政治协商会议文史资料办公室邀请他参加文史资料的编写。到1991年为止,爸爸曾受中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会、江西省、山东省、长沙市邀请,参加他们的文史资料收集或整理工作,参加了《蒋经国在赣州》、《李觉将军》两本书的编写。 爸爸是个热心之人,他还受朋友的委托帮助他们写回忆录,但这些回忆录都是以当事人的名字发表,父亲要么不署名,要么以整理者的身份署名。我们是看到一些文章的手稿才知道它们是出自父亲的手笔。 我曾几次建议他要写写自己的一生,但他一直无暇顾及。

写作中的吴鸢 回家后,他也会向我们谈及当年抗战的经历,激动之时会引吭高歌74军军歌。他也将他其他的一些经历讲给我们听。 淞沪会战时,74军51师的阵地在罗店附近,那时候最盼望下雨,这样敌人的飞机和探测气球就无法出动。但是下雨也有下雨的不好。那里河流湖泊很多,所以战壕里经常有积水。有些军人负伤不肯下火线,负伤的伤口被战壕里的水一浸泡,有的都生蛆。因为战事激烈经常吃不上饭,好不容易送上来的饭菜,一时没有干燥的地方放,就放在战友的遗体上。 即使是这样,74军51 师在罗店的阵地到撤退之前,也没有丢失一寸。师长王耀武的照片被多家报纸登出。 南京保卫战期间,因为爸爸在江阴被日寇飞机炸伤了左臂,没有在前线,在师部的留守处,和他在一起的还有我的三舅蒋芳还,三舅是报务员。部队接到撤退的命令时,王耀武驱车到留守处通知大家撤退。这个时候我的三舅刚好外出不在。爸爸问王耀武是否可以等一等,王耀武说一分钟都不能等。这样等三舅回到回到留守处,已经是空无一人。三舅明白大事不好,脱去了军装。那时候他们的服装除了外面那一套军装外,里面都是便装,人称那军装是“两张皮”。日寇也知道这一点,所以不管是是否穿军装,青壮年的男子统统抓起来,三舅也被抓了。日寇将这些人押到小粉桥旁边的菜地上,拉来一些老百姓对他们说,你们看看这些人里有没有你们的亲人,有的话可以认领。我们家在南京无亲无故,三舅想这次是在劫难逃了,他闭上眼睛等死。突然有人在他肩膀上拍了一下,睁开眼睛一看,只见一位长者对他说,“儿子,我们回家吧!”就这样三舅死里逃生。从此三舅改名金元新成了金大爷的儿子,为他养老送终。逃出去的爸爸对此是一点也不知道。后来我的外婆见到这位女婿,问起她的儿子下落。爸爸心里是认为这三舅十有八九是遭难了,但是他不敢说。他只好说大家都是扒火车逃出来的,那时很乱,三舅扒上了哪辆火车,他也不知道。外婆是个聪明之人,她看出这是爸爸在哄骗她,终日以泪洗面,49岁就去世了。直到抗战胜利,74军成了南京的卫戍部队,三舅到那里去找爸爸,他们才联系上。 上高会战时,我们赶走了来进攻的日寇,打扫战场的事情就是我们的部队来做。这是74军第一次做这事,没有经验,就是安排作战部队去打扫。这些部队到了战场上,翻开这个遗体是自己的老乡,翻开那个是自己的战友,止不住嚎啕大哭,打扫战场的事情那还能做?有一位军人和一名日寇死在一起,那位军人的嘴死死咬住了日寇的一直耳朵,现在无法撬开他的嘴巴,只好割下那只耳朵,让他衔着耳朵下葬。 爸爸还有进山招安土匪的经历。有一次他带着委任状和一些军人去一个大山。到了土匪窝,一切按程序进行,最后是设宴庆贺。那山里的苍蝇实在是多,爸爸一只手拿筷子夹菜,一只手挥赶苍蝇。那土匪头瞄了爸爸一眼不动声色,伸手就用筷子夹住了一只苍蝇。这明明就是摆下马威。爸爸心里暗暗吃惊但也摆出若无其事的样子,过了一会儿,他招手喊了一位随从,轻轻在他耳边说了一句话。大家正在杯觥交错时,冷不防一声枪响,一只鸟儿从天降落。这正是爸爸的那位随从眼疾手快手一挥就将天上飞过的鸟儿击落。那土匪头连连称赞好枪法,大家鼓掌叫好,大家心知肚明。爸爸一行人终于平安归来。 爸爸还应中美航空大队的邀请,两次乘坐中美航空大队第五大队的飞机随机轰炸日军阵地,散发传单,回来写战地报道。在湘西会战的洞口青岩战场,爸爸负责联络第五航空大队的飞机,指引他们轰炸日寇阵地。爸爸问我:“你知道冻了的猪油是什么样子吗?”我说:“我当然知道。”爸爸说,“那燃烧弹里的汽油就像冻了的猪油一样,这种炸弹一旦爆炸,只要有一滴油脂落在你的身上,你马上就会成一个火人,神仙也无法救你。”爸爸说他在山上用望远镜观察轰炸的情况。飞机扔燃烧弹后,日寇的阵地是一片火海,日寇被烧得满地翻滚。我问爸爸;“你当时是一种什么感觉?”爸爸脱口而出:“说不出的痛快!”

吴鸢体验战机执行任务后写的战地报道《空征资沅》,原载民国34年5月17日《中央日报》(湖南安江)第一版

济南战役时,第二绥靖司令部搬到大明湖一个地下室办公。一天,在大明湖的指挥部里找不到王耀武了,爸爸明白,王耀武逃跑了。司令跑了,这仗怎么打?也只能是逃跑。他在同僚家里换上长袍,好不容易来到潍坊。潍坊有到青岛的火车,坐上火车就保险了。到了车站,爸爸买了一碗大碗茶,刚刚喝了两口,腰上就被顶上枪,一声厉喝:“不许动!举起手来!” 爸爸乖乖放下茶碗举起双手。 “转过身来!” 爸爸转过身,只见两个穿便服的人举着枪,对准他。 爸爸说:“我是生意人,是要到潍坊进货。” 那人冷笑一声:“吴处长,你家的门牌号码是****,你的小汽车号码是****。” 爸爸无话可说,乖乖跟着进了俘虏营。 进了俘虏营,爸爸被单独关在一间房。管理人员带了一个持枪士兵来。管理人员说:“这个人从今天起就是你的勤务员,给你打扫卫生,给你端菜端饭,但是,你如果胆敢私自离开这件房间,他有权向你开枪。” 济南一战,国军兵败,第二绥靖司令部几乎全部做了俘虏。解放军要爸爸掉转枪口加入解放军。爸爸找了个借口:我全家老小都在那一边,如果我参加了解放军,他们就没命了。解放军说,你太小看我们了,我们保证你们全家老小毫发无损来到你身边。爸爸答应到新华广播电台讲话,但是还是不参军。因为他只想做一个普普通通的老百姓。1949年2月他被释放回家,不久后经人介绍,担任了浙江省高级医校附属产院事务长。 蒋介石日记被公开后,我们看到1948年9月28日蒋在日记上写着:“济南第一、第三处处长皆临变投匪,此为王耀武疏忽昏愚最大之罪恶。”爸爸就是第一处处长。这些写于几十年前的文字,现在看到仍使我背脊发寒。设想,如果爸爸后来去了香港再转台湾,那毫无疑问,不死也要将牢底坐穿。爸爸明明是潍坊被抓,哪来的“临变投匪”?但是那时是怎样辩解也没有用的。 好在从济南回来后,爸爸只求能活下去,没有重新再干的想法,也就没有去台湾,否则后果不堪设想。 谈及“镇反”运动,爸爸说运动一开始,他就寝食难安,去坦白?那会是怎样的结局?国民党的少将,职位不谓不高啊;不去坦白?那罪加一等。后来他在街上遇到了当年解放军官团的团长季方。“解放军官团”就是俘虏营的另一称呼。后来季方是农工民主党的主席。谈到坦白的事情,季方说:你不用去坦白,你是被我们俘虏后放回来的,不是暗藏的。话虽这么说,可是爸爸这“国民党少将”的身份是隐瞒了下来的啊。 思来想去,爸爸写了一份坦白书,交给了医院院方。第二天他被捕了。

爸爸和妈妈 爸爸是个不信神不信鬼的人。 重庆曾经有一个算命人,大家都说他算得非常准,爸爸不信,找来一套士兵服换上去找这位算命人。他对人家说,他就是一个兵,想知道自己的前途。那人掐算了一下说,你这辈子最高只能是少尉。岂不知还没到30岁的爸爸已经是中校了。爸爸回到家立马写了一篇文章登在报纸上戳穿算命先生的谎言。 这个不信神不信鬼的人有两件事情实在是想不明白。 有一次爸爸带着几个护兵出差,走着走着,眼看太阳西沉,就到一个村落找房子借宿,那个院子里有灯,但是没人开门。爸爸他们接着敲,终于门开了。那房主一看眼前这些拿枪之人,吓坏了。手下人说,你别怕,我们是路过这里,天色晚了,到你们这里借宿一晚,明天一早就走。我们只要有一间房一张床,床给长官睡,我们打地铺。 房主把他们让进来,稍等了一会儿把他们带到一间房里。那房的三面墙夹着一块板,我们称这结构为“半截楼”。这上面可以睡人也可以放东西,平时用梯子爬上去。 爸爸他们很快就入睡了。突然,爸爸看见一位年轻女子跪在他面前凄凄流泪,嘴里说:请长官为我伸冤,请长官救救我。爸爸一惊一叫,醒了,这一醒,那些人也醒了。爸爸说,没事,我做了一个梦,接着睡。刚刚睡着,那个女子又来了,又跪在他面前凄凄流泪,嘴里说:请长官为我伸冤,请长官救救我。爸爸又被惊醒,如此三次。爸爸再也睡不着了,要人把房主叫来。爸爸问房主,你们家最近出过事吗?那房主一听,脸都白了,支支吾吾不正面回答。爸爸一看,就命令全屋搜索,结果在爸爸睡觉房间的那个半截楼上抬下一具女尸,面貌和衣着和爸爸梦中看到的一模一样。爸爸大吃一惊,问这是怎么一回事?房主说这是他的儿媳妇,因为和家人吵架,想不开自杀了。因为那个梦,爸爸不再相信他。第二天爸爸派两个兵将房主押到县政府去。爸爸说我实在无法解释这是怎么一回事,怎么她能来找我? 还有一件事情是爸爸在杭州被捕后,那里的审讯人员对爸爸说,所有被捕人员都要审讯和甄别,没有现行反革命活动的都会释放。爸爸安心了。一天晚上,他梦见已经去世的父亲对他说:儿呀,儿呀,你明天就要回老家了。果然,第二天我们的故乡江西铅山县的人到了,他们提出吴鸢是铅山县人,得由他们审判。这样爸爸就回老家了,我爷爷没说错。 其实还有第三件,不过那是我妈妈向我述说的。我一次回家的时候,妈妈把我拉到一边,神情紧张地告诉我,爸爸昨天做了一个梦:梦见自己在老家的楼上,听到楼下有人敲门,那声音不紧不慢。爸爸想这么晚了谁还来敲门?就不理他。但是那人就一直不紧不慢地敲着,爸爸没办法,只好下楼开门。一打开门,一阵阴风迎面吹来,没见人。爸爸大声地问,刚才是谁在敲门?这时只听见半空一个声音说,找的就是你!我听到这里汗毛都竖起来了。我们娘俩都感觉这兆头不好,但是谁也没说穿。一个星期之后,爸爸撒手而去,那是1992年元月2日。要知道前一个星期他还拍了电视,要知道12月31日我们还全家吃了年夜饭,要知道亲友收到这消息的时候,他们还收到了爸爸发给他们的贺年片。大哥说爸爸是一步就跨过了生与死的界限。 这三个梦到底是怎么一回事?有人说爸爸是一个奇特的人,所以他就能接收到这些信号。希望随着科学的发展,能有一天解密。 从1975年爸爸被宽释回家到1992年他去世,有17年之久。这17年里,他享受了家庭的温暖也得到了社会的认可。2015年他同时获得海峡两岸颁发的“抗战胜利70周年纪念章”。这在他的同僚里实属难得。

更多阅读:

抗战时期国军后方的军民关系是怎样的?

【壹嘉书讯】《鸢飞戾天:一位国军少将的抗战军旅实录》出版

“在光榮與至美的希望裡,我勇往直前!”一位广西学生军成员给恋人的留言

丁东:历史当事人的应尽责任

那些長眠在美國國家公墓中的中國年輕人

|