自從北宋王安石變法之始,科舉考試發生重大變化,即“詩賦取士”換為“八股取士”。王安石改革科舉重視策論考試其內涵是重視文學人才轉變為重視行政人才,重視經學考試亦是重視官員指導思想之修煉,中唐以前文人學子風行“行卷”在上文己分析,之後尤其是北宋庶民學子取代貴族精英登科入仕劇增,而且得中進士人數亦增加,北宋有一年中進士者過八百人,於是乎宋朝詩風對比唐詩亦在發生變化。

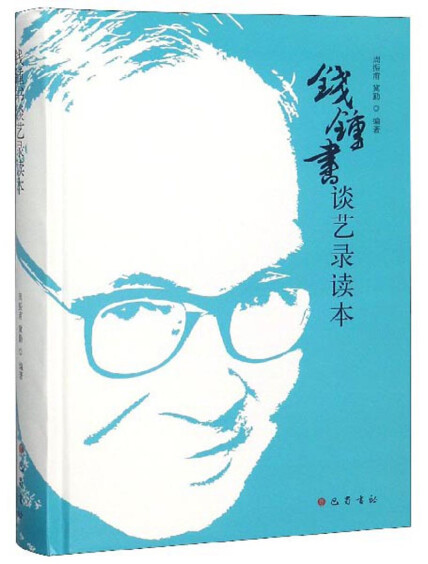

宋之後官員茶餘飯後,友人聚會飲酒時亦會作詩助興但心態大致已變,詩文由唐時重情變為宋時重理,其原因筆者認為有二:首先還是科舉。當接受過《四書五經》訓練成才的官員在觀察事物思考問題時均趨向理性哲論,在作詩時有意無意摻入詩句。例朱熹《觀書有感 其一》: 半畝方塘一鑒開, 天光雲影共徘徊。 問渠那得清如許? 為有源頭活水來。 其次宋以後社會條件發生變化,唐代文人或官員需要面對面才能接觸交流意見。而宋以後隨着印刷術成熟,上述交流可以通過文字,詩歌吟誦除了表述情懷還可以傳遞觀點和思想,當然“以詩論罪”也就出現,例如當年蘇東坡確也沒躲過。南宋開始對於唐詩宋詩討論者增多一直延續至晚清,南宋嚴羽著《滄浪詩話》是古代談唐詩宋時之發端,至明清時期談詩的文人基本以《滄浪詩話》觀點為參考。嚴羽文章里“贊唐詩貶本朝詩”,他認為抒發情感之詩是其本質,而本朝詩以文字,才學,議論為詩違背詩之本質,“詩分唐宋說”於是開啟。近代錢鍾書先生著《談藝錄》第一章便提到“詩分唐宋”: 詩分唐宋,唐詩復分初唐中晚,乃談藝者之常言,而力持異議,頗不乏人,,,,唐詩,宋詩,亦非僅朝代之別,乃體格性分之殊。天下有兩種人,始分兩種詩。唐詩多以丰神情韻擅長,宋詩多以筋骨思理見勝。古人論詩中曰唐曰宋,特舉大概而言,為稱謂之便,並非唐詩必出唐人,宋詩必出宋人。

其實錢先生觀點並非首創,清初袁枚認為詩歌是抒寫性靈所以不必去強分唐宋優劣,他在《隨園詩話》: 詩分唐、宋,至今人猶恪守。不知詩者人之性情。唐、宋者,帝王之國號。人之性情,豈因國號而轉移哉?

可見嚴羽《滄浪詩話》之觀點實在“小眾”,唐韓愈有“大匠無棄材,尋尺各有施。”之理性詩句,宋王安石有“春風又綠江南岸,明月何時照我還。”之動情詩句。明朝李東陽著《麓堂詩話》:唐人不言詩法,詩法多出宋,而宋人於詩無所得。所謂法者,不過一字一句,對偶雕琢之工,而天真興致,則未可與道。其高者失之捕風捉影,而卑者坐於粘皮帶骨,至於江西詩派極矣。

清代沈德潛著《唐詩別裁集·凡例》:“唐詩蘊蓄,宋詩發露。蘊蓄則韻流言論外,發露則意盡言論中。愚未嘗貶斥宋詩,而趣向舊在唐詩。” 但行文至此筆者不得不引出個人觀點:“詩果真分唐宋?”雖然今人愛讀宋詞淡化了宋詩之存在,元明清亦有大詩人登場但畢竟不如唐之盛世,明清甚至民國學者討論唐宋詩依然在風格上主觀分割,而正如筆者全文開端道:“ 詩者以規定之音韻,凝練出對世俗社會和人內心情感之文學載體。”所以務必不能忽視詩是文學。既然是文學那就有作品之兩方面即作者和讀者。作者以“情動於中行於言”將情感或者哲理通過詩文傳遞給讀者,而讀者在閱讀吟誦時是否一字不差地正確完美感受到作者想表述的內容要取決於讀者的履歷,學問和觀念等。同樣不能完全領悟到作者想表述的,或者超越作者所表述的可能才是文學之真正魅力。今人讀李商隱很多“無題詩”已很難理會其真意,但不影響後人對其愛不釋手。又比如王維《鹿柴》: 空山不見人, 但聞人語響。 返景入深林, 復照青苔上。 “鹿柴”被考證是王維的住處,後人對此詩評價不一,有人說是王維身臨其境而作,有人說是王維想象編造,有人說是王維在描述畫中景,有人讀出禪意,有人讀出王維心境。可見只要王維不在此詩前寫序或詩後作跋,留給後人的想象空間依然很大,而這樣的空間已經延續了一千三百多年,這難道不是詩之魅力?何必去強調“詩分唐宋”?

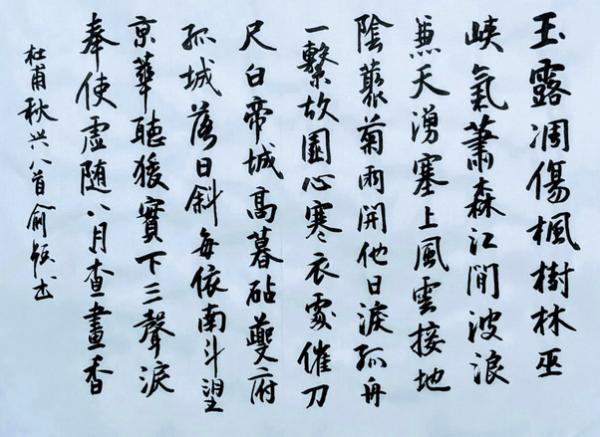

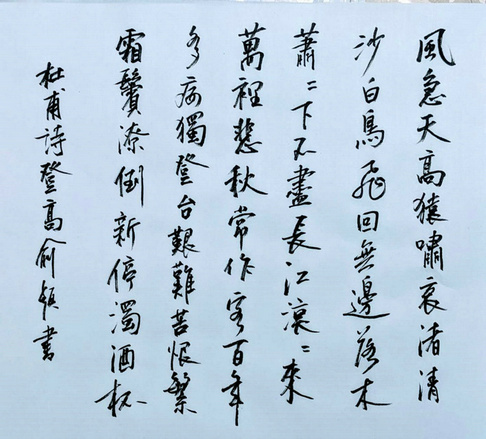

其次關於“格律”。有閱讀或吟誦唐詩者均知,講究格律和漢字發音有緊密關係,唐音屬中古漢語音大致接近粵語,但接近多少不得而知。今人講普通話是北京話為基本而京話受晚清滿人口語影響居多,特別是四聲中之“去聲”,比如“不”發音如滬語短促向下與普通話第四聲大相徑庭。那麼今人在讀《秋興八首》時如何恪守格律?其次,筆者藏有《錢注杜詩》上下冊,閱讀中發現錢謙益注杜詩時直接考證有些詩中用字有爭議的別字。又比如最被普及的李白《靜夜思》,日本收藏之版本和中國不同。還有岳飛作《滿江紅》裡,仇恨的是匈奴?可見是偽作。在沒有有力旁證或缺乏史料前提下,誰寫了哪篇詩歌已無法考證。可見一千四百多年來傳抄中出錯,偽作在所難免,那麼今人又如何去規範唐詩格律? 唐以來對“格律”解釋始終有變化,日本赴唐學佛的空海法師在其著作《文鏡秘府論》提到格律:“凡作詩之體,意是格,聲是律,意高則格高,聲辨則律清,格律全,然後始有調。” 可見格指”詩意“,律指”聲韻“,兩者結合起來就是”格律“。唐朝的崔融在其《唐朝新定詩格》道:“作語不得辛苦,須整理其道、格。 格,意也。意高為之格高,意下為之下格。 律調其言,言無相妨。以字輕重清濁間之須穩.....上句平聲,下句上去入;上句上去入,下句平聲。以次平聲,以次又上去入;以次上去入,以次又平聲。如此輪迴用之,直至於尾。兩頭管上去入相近,是詩律也。 空海法師和崔融共通點便是“格”就是詩之立意,然後用“律”調整詩詞句。清袁枚在《隨園詩話》中借南宋詩人楊萬里說格律:楊誠齋曰:“從來天分低拙之人,好談格調,而不解風趣。何也?格調是空架子,有腔口易描;風趣專寫性靈,非天才不辦。” 說作詩差者才在乎格律或許說辭有過,而他接下來道:余深愛其言。須知有性情,便有格律;格律不在性情外。《三百篇》半是勞人思婦率意言情之事;誰為之格,誰為之律?而今之談格調者,能出其範圍否?況皋、禹之歌,不同乎《三百篇》;《國風》之格,不同乎《雅》、《頌》:格豈有一定哉?許渾云:“吟詩好似成仙骨,骨里無詩莫浪吟。”詩在骨不在格也。......有性情,便有格律,格律不在性情外。

從袁枚闡述看是他為自己“性靈說”辯解,但今人亦能從中讀出他對於”格“和”格律“的認識。筆者認為袁枚所說”格“即格調也。類似於士大夫那種高大上的立意,也就是詩意要符合儒家思想,遣詞造句要符合儒家經典的“雅”文化。總而言之格律詩在古人眼裡可看作是符合近體詩聲律規則又具有思想的詩,這思想可看作儒家思想,符合這種思想之詩即是”意高則格高“。若只求“格高”便成為“老乾體”,而只求“聲律”則類似宮體詩或花間派等。 今人喜愛讀唐詩宋詩了解掌握格律無可非議,明白作詩被格律之束縛更能體會詩人用字之功夫巧妙。同時筆者認為歷來偉大詩人如屈原,杜甫或蘇軾等都活在其自身的語境,今人當然有今人之語境,當今人試着寫詩時能在今人語境將今人如“網約”,“抖音”,“快遞”,“AI”等依照格律寫進詩里才不失為一種與時俱進創作,同時追溯古人詩是“歌之詞”,脫離格律的樂府詩或者純粹之歌詞,亦有可能為好詩,只是今人喜歡唐詩宋詞之文學愛好者未必喜歡搖滾或“Rap”以及其歌詞。全文收筆處附上當代歌詞作者方文山《東風破》,其用古代民間一種叫“曲破”形式,以“酒暖回憶思念瘦”呼應宋詞中句“應是綠肥紅瘦”,可謂難得好詩: 一盞離愁孤燈佇立在窗口 我在門後假裝你人還沒走 舊地如重遊月圓更寂寞 夜半清醒的燭火不忍苛責我 一壺漂泊浪跡天涯難入喉 你走之後酒暖回憶思念瘦 水向東流時間怎麼偷 花開就一次成熟我卻錯過 誰在用琵琶彈奏一曲東風破 歲月在牆上剝落看見小時候 猶記得那年我們都還很年幼 而如今琴聲幽幽我的等候你沒聽過 < 完 >

|