笔者对清代书法史整体的阅读和思考不是一个短时期或即兴研究,而是长期书法书写中的留意,在学习唐以前的刻碑书法比如汉碑,北魏的碑刻,和学习王羲之范畴的由二王,褚遂良颜真卿,到宋四家,元赵明董。在多年实践中一直有种不言而喻的冲突和隔阂,那就是如果执迷于唐以前刻碑书法临摹学习,在试着尝试行草书写时往往用不上。具体的说,由楷入行在用笔上多少还可以过渡,如果沉浸在赵孟頫字的临摹中,可以感受到赵字每一笔不拘于骨架而神奇地堆积在一起,自然有了行书味道,但篆隶则和行草有不可逾越的鸿沟,隶书字形上似乎是篆的简体,但近年出土《青川木牍》、《天水放马滩秦简》至少证明战国后期的秦国已有隶书雏形,即便是汉隶这样的隶书全盛时代,它的书写依然和行草没有连贯的蛛丝马迹,这里要指出的是民国草圣于右任的字是“草中有魏碑味”而不是“魏碑草写”。那么清代崇尚碑学三百年和书法原有的延续了一千多年二王范畴即贴学到底什么关系?

一次偶然机会在网页浏览乾嘉学者黄易留下的和友人间往返信札,发现了黄易对碑学评论有了新思考。黄易是著名的篆刻名家有“西冷前四家”之称。从他的作品看,黄易年轻时代边刻呈行楷书风貌,他的成熟作品边刻多以隶书,这和他多年反复揣摩东汉《华山庙碑》有关。黄易所处的年代恰值碑学书法如火如荼方兴未艾之时。清代乾隆朝前期鉴于严酷的文字狱,众多文人学士把治学兴趣“经学致用”转向与世无涉的小学研究。随着乾嘉学派的兴起,考据之学日盛一日地带动了文字学和金石学的蓬勃发展,而当时所谓传世文物材料(如碑版石刻等)及已有著录状况,已远远不能适应新的需求。这一时期地下出土古物日益增多,访碑寻勘热情蔚然成风。《寰宇访碑录》,《金石萃编》,《金石续编》和满人端方的《陶斋藏石记》等等大量论著皆反映了这一领域的研究成果。

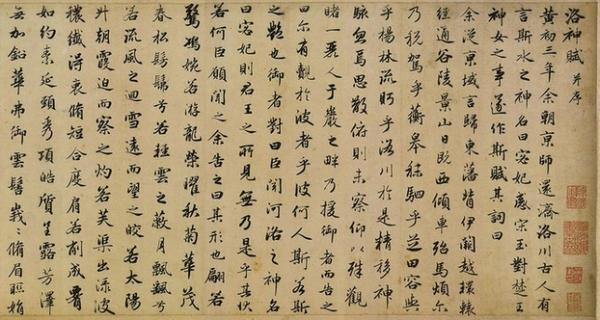

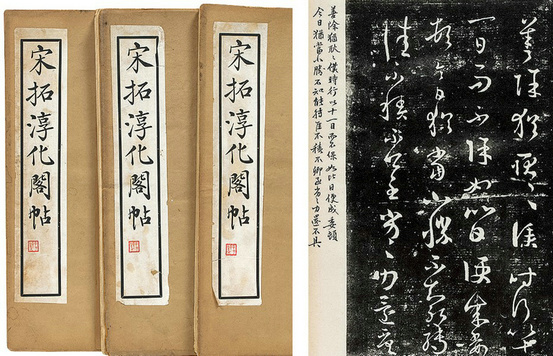

黄易的篆刻学养和其从事收藏碑刻,双钩临摹,和刊行收藏碑刻活动有关。更大一个背景是黄易其实和阮元有密切关系。据史料考证在乾隆后期阮元曾经担任山东学政期间,在济南和当时在济宁运河厅主政的黄易交往甚多。阮元在济南编了一本重要的书《山左金石志》,到嘉庆十六年阮元写了他著名的文章南北二论其实和《山左金石志》非常有关,因为在这期间,阮元通过黄易的收藏和整理有幸接触到大量的北朝碑刻,依据他的说法有七八十种。阮元对当时北朝史书中提到的书法名家和风格做了大量研究,但最终他未能完成将那些无名氏的碑刻和史书记载的名家建立起真正的关联,这可能是年代久远和战争摧残导致了史学材料严重不足。但是重要的是阮元意思到这些碑刻的审美价值,对于北朝碑刻认识是建立在他们对所谓南派即以《淳化阁贴》 为中心的刻贴系统的质疑。这个刻贴系统是北宋以来所有文人学习书法的基本范本甚至是“不二法门”,《淳化阁贴》 里收了历代帝王和历代名臣,以及第六,七,八卷王羲之书法和第九,十卷王献之书法,所以当他对《淳化阁贴》系统提出质疑时,目的无非是想得到是替代方案和说法。这里简单介绍一下《淳化阁贴》的拓本,北宋淳化三年太宗令内府整理历代书法字帖,翰林侍书王著奉旨编撰,但传说夹杂部分伪作或作者标志有误等,但古人法书赖以此传。自汉章帝至唐高宗,包括帝王、臣子和著名书法家等一百零三人的四百二十篇作品。宋代文献记载此贴初拓本是木板刻制,印有“澄心堂纸,李廷珪墨”的初拓本已经失传,据说宋仁宗庆历年间初拓本木刻版不幸焚毁,以后由宋至清代康乾都有多批次翻刻出版。这样一个手工木刻翻刻过程当然没有石碑来得保存原貌,而且多次的翻刻必将导致和源头的失真,所以质疑《淳化阁贴》找到其替代方案为书法正本清源无疑是清代碑学提出的缘起。

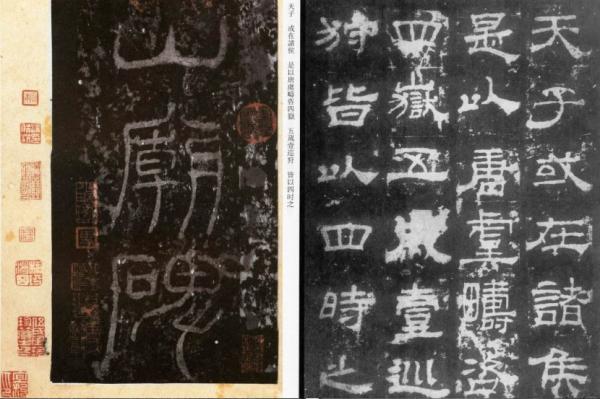

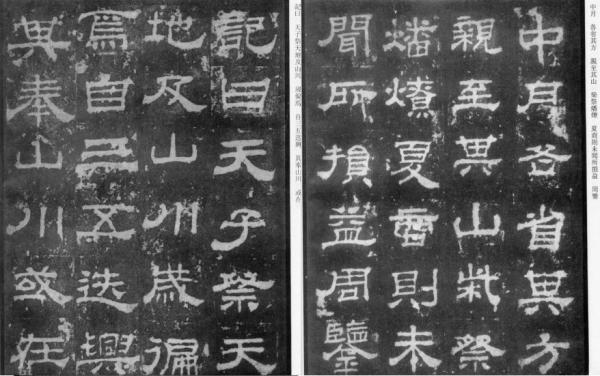

另外黄易的好友赵魏和阮元的交往亦对其影响深远,上世纪五十年代掀起的“郭沫若对兰亭序辩”事件影响了整个学界,很多人参与其中,当时他们只提到清代的李文田,其实最早质疑《兰亭序》的就是这个赵魏。赵魏是清代重要的收藏家,他研究了六朝到初唐时期的碑刻,发现这些碑刻的文字都有隶书风格,为什么“兰亭序”没有这样的风格?赵魏推断《兰亭序》可能是假的是唐代人伪作,也可能是被唐人钩摹时失真了。关于郭沫若质疑《兰亭序》的整个事件来龙去脉,笔者在2022年著有《对郭沫若质疑《兰亭序》真伪之再思考》五篇和《《兰亭集序》真迹寻考》三篇已将其作了圆满地总结,这里不再展开。笔者认为赵魏的观点对阮元启发很大,作为当时乾嘉学派著名的经学家阮元执笔著《南北书派论》和《北碑南帖论》,在文字上确立了汉碑,北魏碑的书法地位。在当时文字资料的基础上,阮元重新审视了当下的书法风格,提出碑、帖两大派以及地域书风的观点,他推崇北派为书法正宗,呼吁弘扬古法,有了书论的根据观点,大家争相学习。他指出了帖学的弊端动摇了帖学的地位,让自宋代以来帖学的独尊不复存在,继而又倡导北碑,使得北碑在长期的没落之后重燃光芒,即自宋代以来一千多年的书学传统和审美和清代崛起的碑学之间似乎建立起不可调和的矛盾。

若在碑学和贴学中作个抉择,其实是回避问题,或者说是认可书法美学的一个严重割裂。当我们认真研究清代碑学的起源和发展,了解曾经发生过一个颠覆性变化,就不会肤浅的将碑学和贴学混为一谈或者简单划分。比如今天我们见到的许多碑刻如《张猛龙碑》,若以《张猛龙碑》来对应孙过庭所讲的书法美学,那就是完全格格不入,只有理解清代历史发生了什么,而不是去做一个审美的选择,就不难感受到,清代碑学的起因是对贴学的怀疑,他们认为二王笔法是汉碑,北魏碑的继承,只有学习唐以前碑刻就是站在和二王同一个源头和高度。

今天我们引用更多的资料可以印证这样一个观点是不能自圆其说的尴尬,同时我们必须要认识到清代碑学重审汉碑书法恰恰开拓了后人突破传统书法美学的固有范畴,扩展或丰富了书法美学外延,更何况曾经有大批的书家从事了这样的实践,留下了很有份量的作品。在认清了清代碑学的局限同时,让后人站在更高的台阶上审视书法精髓,我们不得不赞叹清代学者为此的铺垫,也为我们今天拿不出接近前人的书写而感到羞愧。 < 待 续 >

|