说到清代碑学,起点应该是晚明王铎时代对字体杂糅的开始到晚清包世臣,康有为在理论上作出总结。是少见的大量实践在先,而理论赶在最后的奇异现象。当然中间出现过阮元对碑学的思考,但他没有摆脱出二王范畴,即在贴学的高山上看碑学山峰,难能可贵的是他关注初唐欧阳询和虞世南之间的差别,阮元认为 虞世南是一个纯粹二王脉络的延续,而欧阳询可能是和北朝那些无名氏风格的延续,但他并没有考据出欧阳询师承是谁,他自己从没有放弃代表贴学的二王脉络而彻底奔向碑学,从他的书写看也没有对碑刻风格的尝试。

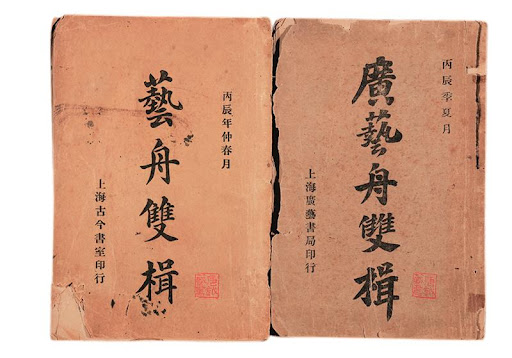

包世臣是一位活跃于晚清的社会地位不显赫的民间学士,但他跟当时地方大员和幕僚关系甚密。从他学书法的履历看,包世臣悟性并不高,少年时代为应试学馆阁体,直到二十多岁狂临兰亭,三十岁前拜邓石如为师放开了窍。包世臣后来极力推崇北碑,所著《艺舟双楫》是碑学纲领性论述,他认为古人写行草,在笔画中必有篆隶遗风,之所以看不到是因为“古碑断坏、汇帖障目、笔法之不传久矣。”他主张写字要“中实气满”、“以碑补贴”。

晚清的康有为是包世臣书法理论的推波助澜者,包世臣的《艺舟双楫》定下了扬碑抑帖之调可惜阐述太少,康有为继承包氏理论写成《广艺舟双楫》碑学理论集大成之作,全书广征博引资料丰富,对北碑凡稍有一点名气的都搜罗无遗并加以评论。当年康有为在京时,几乎把当时所有碑刻拓本和藏家名迹都全部过目,康有为对北碑研究的广泛性和全面性上,前代的文章都不可相比。康有为修正了阮元的一些错误,尤其是他否定了阮元为“南帖北碑画鸿沟,他认为“书可分派,南北不能分派。阮元达之为是论,盖见南碑犹少,未能竟其源流,故妄以碑帖为界强分南北也。”这个重要的观点,对于碑学的科学性和中国书法史的研究,均有重要的意义。同时,他对包世臣的执笔法也有指正,提出“四指争力”以纠“五指齐力”之弊,并断然否定了包氏鼓吹的“以指运笔”说法,这都是康有为经过深思熟虑而得出的观点。《广艺舟双楫》体例严整,论述广泛,从文字之始,书体之肇开始,详述历朝迁变,品评各代名迹,其间又夹杂考证指法,腕法,引之实用,它对书法体系的建立和严密,都有相当重要的意义。

所以经过包康两位的理论包装,碑学就变成一个有实践有理论,似乎从取法,技法系统,从审美引导都优异于过去我们传统贴学。但笔者认为它创建了自己一套理论同时没有对贴学理论和曾经延绵千年的历史脉络做一个彻底解剖,来论证自己的正确。康有为武断地认为,石鼓文影响了汉代某碑刻,汉代某碑刻影响了唐代的某书家,所以唐代的书法都是石鼓文里演变来的,事实这一论点无须举例就经不起推敲。又比如包世臣讲碑学用笔提倡“逆入平出”,“逆入”即毛笔逆着进纸,平着出来。要“万毫齐力”,每根笔毫所起到作用,在视觉上看字显得有力,在用笔上亦处处中峰,“中实气满”。包世臣认为这样的用笔可以追溯到秦汉是包含王羲之以后的不二法门。

可是实证证明王羲之时代所用毛笔是有芯笔的,至少到唐时代笔中有芯依然存在,在日本奈良正仓院还保存唐代毛笔可以作证。这样一支带有硬笔芯和外副毫如何做到笔笔中锋,中实气满?王羲之乃至唐时代的写字姿势都是一手拿纸或简,一手执笔,笔在指中非常灵动,是这样一个写字姿势造就了当时书法行笔在纵向跳跃而字体偏小。孙过庭《书谱》称“点画狼藉”很是恰当,这样的书写是流畅自然的同时每一笔画又显示灵动形状,笔势紧跟动态而走自然形成了一个书写节凑和韵律。唐代有几和案供人阅读或饮食,但平面面积依然很小,很难完成平铺纸张提笔写字。桌椅发明起于宋朝,只有到宋以后人的书写姿势改变了才有改良毛笔的开始,于是乎三指斜握笔的苏东坡的字左舒右拙,直笔黄庭坚的字横向舒展如荡桨撑舟,当把纸平铺在书桌上后,横向行笔变得丰富了,而之前的书写留意在纵向的灵动。所有这些从留下的书法文本,真实文物和书写论著可以将碑学理论视为“井底之蛙”。

康有为讲究用笔雄强,不但从视觉上看起来字有劲,在实际用笔上似武士般用尽全力,由腰至肩,送力入臂,回腕执笔。同样李瑞清的隶书“积点成线”,笔锋有阻力“每一步用尽气力不离故处”的书法壮美。力作为碑学的一个重要表现,而在传统的贴学讲究骨力筋骨之力,这在晋唐书论里阐述不少,那个时代的书写姿势注定当时的书家讲究的是巧力,跟碑学提倡的外势刚强完全不同。比如西晋的成公绥描述为“举弱腕,动纤指”,即手指在不断向各个方向运动。“八面出锋”的描述所有丰富的姿态都跟毛笔的倾侧有关,贴学用笔力量是瞬间发力,唐人说的笔法用力叫“拨镫法”,镫就是马镫,如骑士用脚腿不断地左右发力来调整走势。所以早期贴学非常注重“势”,如天上飞鸟借风势不断游弋,是瞬间的势和力的集合。唐代张怀瓘是这样评价王献之书法“子敬之法,非行非草,而笔法体势之中,最为风流者也”,这是一种浑然一体行云流水般意象。

康有为《广艺舟双楫》影响深远,民国至四九年新中国成立,乃至二十一世纪的今天,无论是学校里书法教育还是初学者业余练字都遵循《广艺舟双楫》所规范的用笔运笔方法,这样一种从碑学上总结出来的理论其实已经彻底偏离了二王脉络,它或许在学书法的初级阶段对入门有所帮助,而一旦达到某一程度必须对此脱缰而达维度的飞跃。面对碑学的影响和晋唐宋元给后人留下的这么多书法辉煌面前,我们必须要思考书法到底是什么?为什么我们已经不能再现辉煌?

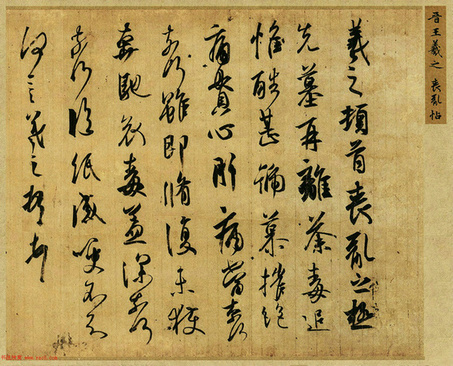

笔者在此例举前人作品来试着解答,天下三大行书是众人皆知的,《兰亭集序》中王羲之作了不少涂鸦修改,它本质是王羲之为诗歌集子作序的一个草稿。《祭侄文稿》 是颜真卿的堂兄抗击安禄山之乱被全家处死后,颜真卿让家人至河北寻得侄子颜季明头颅后,安葬时挥泪写下的,《祭侄文稿》涂鸦得更加厉害是愤怒和悲痛交加的书写过程。其次,既然是祭文是要烧掉的,那么留下来的也是草稿。《寒食帖》是苏东坡依仗酒兴书写他曾经创作的两首五言诗,在第一首“何殊病少年”中多写一个“子”字,少写了一个“病”字。在第二首“小屋如渔舟”中多些了一个“雨”字。正如后跋中黄庭坚写有“复为之未必及”:叫老苏再写一遍未必写得出来。我们要留意的是这些旷世神作都是书家在非常自然的书写状态下完成的,是将自己的情绪自然地融入到书写中,甚至是形而上的范畴,而不是今天我们遇到的,某某大书法家在大案前铺开宣纸提笔沾墨,前后有人围观的创作状态。

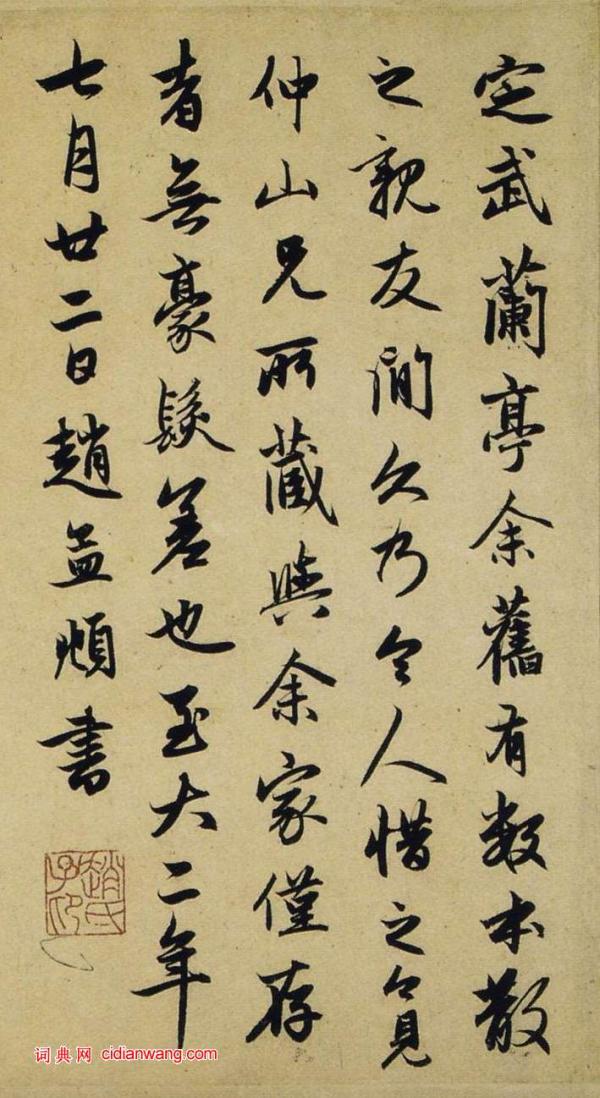

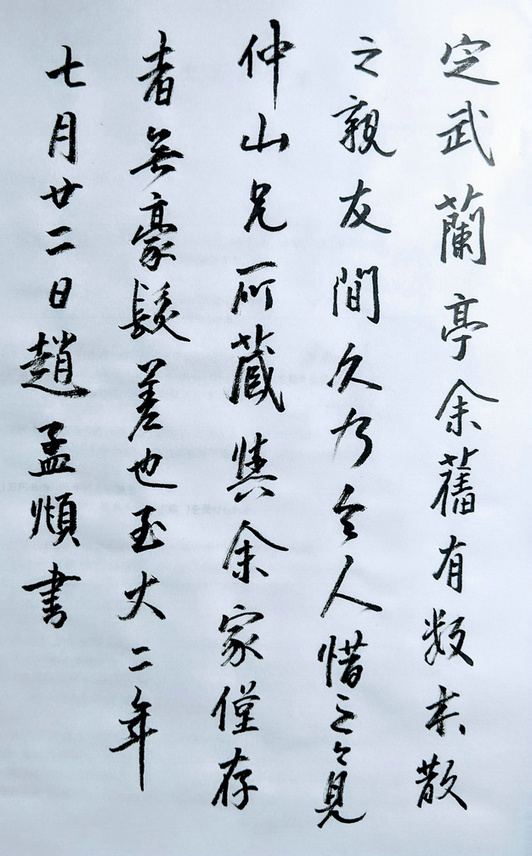

其次我们早已告别毛笔的书写,硬笔早就替代毛笔成为人们日常书写的工具,即便是硬笔也快被今天的键盘和指输入所替代,而毛笔对书写的丰富感是硬笔和电脑字体所无法比拟的。我们再来细品晋唐宋以来书法的变迁,王羲之书写的韵质是一种散淡,赵孟頫经过了唐宋的洗练,到了元以后,王羲之的散淡在赵孟頫手里消失了,所谓散淡可以比喻成原始深林中没有经过剪枝自然生长的树木,是一种自然美,到了唐代经过了精心地剪枝规范出法度,到了宋在精心剪枝之后发挥出飘逸即增强了个性的展现,比如黄庭坚米芾的气魄造型,细节处的精妙蔡京作成极致,还有徽宗瘦金体等,比如蕴含着深刻丰富学养的苏东坡,所以王羲之的字经过唐的规范和经过宋的个性表现,而赵孟頫在唐的严谨规范上略加以了松弛,又将宋的个性做了收敛。赵孟頫把所有精力倾注到每一个的韵律的包装,使视觉上看起来秀美显俗,其实棉里裹铁。赵孟頫接受了王羲之的大气度外还接受了唐宋的洗礼和实践,如果从外形上似乎不像王羲之的字,但在每一个韵律和内涵实在太接近王羲之了,如果说王羲之的每一笔似乎扔到纸上的话,而赵字已经将其串了起来堆在一起,赵的小字更加明显且唐人的法度更浓一点,因为他过于追求每一个字的内涵,相对整幅作品的气韵比不了王羲之,这也是因为后人即使出现如赵孟頫这样悟性极高人也难于超越王羲之,所以董其昌到了晚年才佩服起赵孟頫,因为“人书俱老”看到的不是形而是从形之内体现出的质感和气息。

质感和气息的培养来自于平常心,苏东坡除了《寒食帖》的其他书写未必能让人看起来有激情但它充满着学养,历史有名的书家几乎都是朝中为官,日常沉浸于处理批文奏折等琐事,而作诗咏词研究注疏经学倒是他们科举考试时留下的习惯,他们练字最初是为了科举,后来就是一种平常心的书写,靠专职书法家协会成员在江湖上混饭的几乎没有。笔者没记错的话唯有清代邓石如是个专业书家,还有像怀素,智永这样的佛门法师有写字的闲情逸致,晋唐以来唯有草书确是一个创作的过程但草书的书写更需要平常心,若书写中刻意追求字形或点画姿态,那么整篇气韵就不连贯。如果说临摹魏碑唐楷可以参照碑学用笔去加以尝试,那么行草只能脱离碑学而遵循二王脉络。

清代碑学无疑为后人打开了书法审美的疆域,为后人留下大量宝贵的实践和尝试经验,他们留下来的理论有其局限或错误,但能够让后人更加澄清了书法的本质。心中如绘画般构思好字形或者某个精妙然后去写成,那是画字而不是书写。有了一个模仿古人或者构思的过程是书写还没“脱俗”,今天我们比古人有大量的资源可以参考和学习,临摹古人的作品时那些眼见的特点似乎容易模仿后沾沾自喜而自我感觉良好,其实最不显眼的地方才是古人的质感和气息的流淌而我们或许花上多少年也感觉不到。

平常心书写之后,自然得到了情感和通篇气韵的融合,书法只是书写。

|