歷代學者討論賦體文之序時,常將其劃分為外序和內序。針對正文內容而作創作背景和總結的歸屬內序,外序幾乎脫離正文而大談時政歷史,吹捧當朝帝王偉業或者對文章詩歌議論一番,其作用正如上文所述為帝王而作,為博帝王拍案叫絕。較典型的是班固《兩都賦》,以此為例:

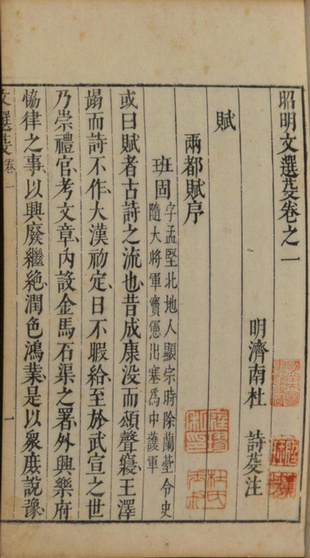

史學家班固在漢明帝永平年間作《兩都賦》後編入《昭明文選》,全文分三大段,第一段外序約四百九十五字,第二段正文西都賦約二千八百二十三字,第三段正文東都賦約二千四百七十六字。班固的外序可看成關於賦的產生和發展的學術論文,起首通過對 “賦者,古詩之流也。” 的不同論述表明了班固對詩與賦的關係的理解,“昔成康沒而頌聲寢,王澤竭而詩不作”班固惋惜自周代衰弱後,歌頌帝王的詩歌變少了,當今應從詩歌中得到借鑑弘揚漢賦創作。漢賦色彩華麗鋪張揚厲,正是適應了反映太平盛世生活,也是受益於漢代的文化政策等等。其次班固寫出了創作《兩都賦》的緣由,望當今君王懷念舊都,延續過去長安的體制和規模 。

在正文西都賦開頭,有一段內序:有西都賓問於東都主人曰:“蓋聞皇漢之初經營也,嘗有意乎都河、洛矣。輟而弗康,實用西遷,作我上都。主人聞其故而睹其制乎?”主人曰:“未也。願賓攄懷舊之蓄念,發思古之幽情,博我以皇道,弘我以漢京。”賓曰:“唯唯。”

內序以虛擬故事描寫了一位來自長安的客人和洛陽主人之間的對話,寫明了漢初建都和遷都的緣由,文章藉助主人請教長安的景象而引出正文。在《兩都賦》第二正文《東都賦》開頭也以洛陽主人感嘆發言而啟文,在此簡略。可見內序和正文關繫緊密而不可分,同時外序距正文遠而幾乎可以視為別類。以此進一步思考,《屈辭精義》認為《離騷》的“帝高陽之苗裔兮”是序的話,或者《文心雕龍》的《詮賦篇》提到“序以建言,首引情本”所討論的筆者認為應該是內序範疇。

再比如幾乎是南宋寫律賦第一人的李綱有《秋色賦》,難得有一段序:“潘岳賦《秋興》,劉禹錫、歐陽永叔賦《秋聲》,玉局賦《秋陽》。予來閩中,七八月之交,霖雨乍晴,始見秋色,因援毫以賦之,以「秋色」名篇。其辭曰:,,,”李綱闡述古人寫秋大致從“秋聲”入手,所以為另闢新徑故作《秋色賦》,筆者認為這一段可以看成外序亦可視為內序,緊接着又是一段:“宿雨初霽,大火西流。涼生暑退,物華始秋。李子與客登凝翠之閣,游泛碧之齋,覽溪山之勝概,嗟草木之變衰。天高氣清,迥無纖埃。月出夜涼,孤光滿懷。李子慨然,顧謂客曰:此古之所謂秋色也。客曰:願先生賦之。”以下進入正文。無疑這段文可作為內序閱讀,若閱讀更多的賦,可以感到古人在文體研究討論賦體文是否有序?這樣的序源於哪裡?其實討論的是內序而不是外序。

外序在賦體文中作為相對獨立部分的存在,亦可相對獨立去研究,但外序和內序作為引出正文還是有一定的聯繫,這一聯繫在它的變化發展中更能體會。漢大賦作為“獻賦”為目的,內外序可求追捧當下朝政和迎合皇帝求仙拜神之虔誠。就有了司馬相如筆下的“子虛烏有”的人物形象,在《子虛賦》裡楚國的子虛和齊國的烏有這兩個虛擬人物各自誇耀自己的國君狩獵的宏達豪華景象,賦文就此展開。漢武帝自小愛好遊獵,讀罷《子虛賦》大為讚賞,可嘆自己和作者不是同一時代,這時一個管獵狗的小官楊得意進言:“臣邑人司馬相如,自言為此賦。”於是武帝召見相如,還賜官要相如繼續寫作,後完成《上林賦》等。

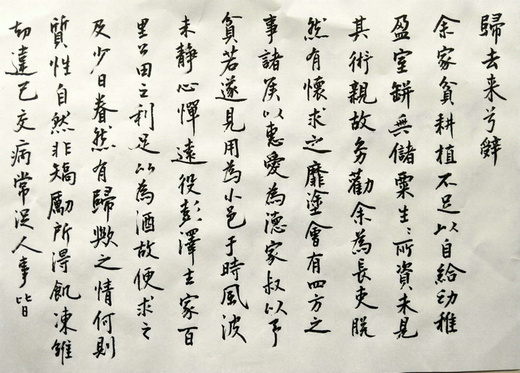

六朝以後的賦體文因失去了獻給帝王而炫耀自身才華的機會,序文也就變散,到了唐宋引經據典提出作者欲述道理來引出正文逐漸增多。比如晉陶淵明《歸去來兮辭》是一篇抒情的短賦,啟文二百多字的內序回憶起他的家庭。又比如朱熹的《梅花賦》:“楚襄王游乎雲夢之野,觀梅之始華者,愛之,徘徊而不能舍焉,驂乘宋玉進曰:美則美矣,臣恨其生寂寞之濱,而榮此歲寒之時也。大王誠有意好之,則何若移之渚宮之囿,而終觀其寔哉。宋玉之意,蓋以屈原之放微悟王,而王不能用,於是退而獻賦曰:,,,”朱熹作的內序引用典故宋玉勸楚襄王既然這麼喜歡梅花,何不移植到宮內後花園一直觀賞來的實在。宋玉在暗喻屈原的處境。到了明清賦體文的序幾乎就是一篇散文,比如明湯顯祖《哀偉朋賦》的序:“昔人友朋之義,取諸同心。夢簧者得賢友,絕琴者傷知音,其致然矣。,,,”以下約七百多字。湯顯祖回憶少年時代的兩位好友間真摯友誼,悱惻動人。 縱觀漢文學史,如果按照今人對文學的概念去閱讀《詩經》《楚辭》至以後賦詩詞等作品,廣義上或許是文章學向文學漸變之過程,這裡不否認春秋至漢唐的詩賦沒有文學性,而是文章性和文學性相互共存同時漸變的過程,即有些詩賦文章性強文學性弱,有些則文章性弱文學性強而已。那麼詩與賦到底有何關係?《詮賦篇》開頭即開門見山:“《詩》有六義,其二曰賦。賦者,鋪也,鋪采攡文,體物寫志也。”而六義者“風雅頌,賦比興”,分類和表現而已。然六義中唯有賦突然膨脹壯大至“不堪收拾”之地步,其動力還是漢武帝時代“獻賦”的推波助瀾乃至波及科舉考試。

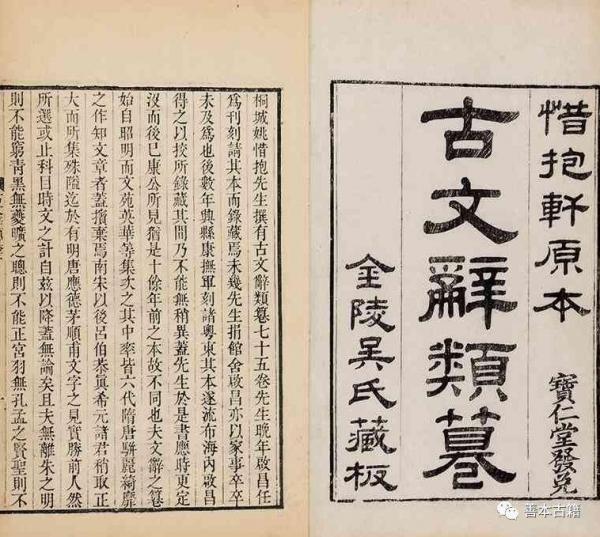

其次唐宋以來文人開始專注於註疏而忽略創作也不無關係,既然“學而優則仕”為闖功名科舉,唐代文人花上時間遊歷山水拜訪官僚之“行卷”,為獲推薦之際也得好詩好心情。而宋朝只能苦坐書房懸梁刺股,即便得詩一首亦是秋聲秋色。時代不同文學表象和內涵也不同。於是乎要回答詩與賦的關係,筆者覺得還是傾注在一個“用”字,即廣義上詩與賦屬同一範疇,詩是賦之源頭,賦是詩之實用,即功利務實主義締造了賦體文的全盛和發展。同時在文學史批評上也有它的變化軌跡,首先《文心雕龍》的問世成了審視鑑定整個漢文學史的一座高峰,此高峰之前的文學批評專注文體本身,即文體內部架構之關係,很多賦體文的序里留下了當時學者對其論述。高峰之後傾向於文類論研究,即文體以外的異相分析。直到清朝桐城派姚鼐的《古文辭類》出世才真正有漢學文類研究回歸文體討論。今天對於賦體文之序作閱讀思考,亦是進入文體研究之嘗試,其力道和觀點實在微乎其微,然是今人直面賦體文這一漢文學瑰寶之前哨,亦求曾經璀璨無比美奐絕倫之賦體文讓今人體悟和引用。

|