十一月十五日清晨,船到以色列海法,蒙蒙亮的天际裹在一抹淡红的早霞里。信步来到船尾,见两艘以色列海军的Sa'ar 5 级导弹护卫舰泊在远处码头上,灰色的船体,前后靠水线处各被排气熏了两大团黑痕。我在以色列拍下的第一张照片就是那两艘军舰,天色还太暗,游轮主机尚未全停,船体仍在微颤,根据过去的经验知道不一定能拍好,但还是按下了快门。 回想起来,这也许是我对头一天船上听到的消息做出的下意识反应:头天船上宣布说不能按原计划在停泊海法后去特拉维夫附近的阿什多德,因为那里正在遭受来自加沙的火箭袭击。多年来没少听说有关中东的阿以冲突,激动也好,担心也好,那都是十万八千里外别人的事。这次不同,自己居然置身其中了,我不再像是希腊悲剧的观众,我成了故事里的人物,尽管是非常边缘的人物,心情仍然很有些说不明的别样。

原本计划船停海法时就逛海法,待船停阿什多德时再去耶路撒冷,从阿什多德到耶路撒冷只有60多公里路,汽车一小时就到。 如今船不再去阿什多德,而耶路撒冷又是必去之地,从海法过去路程远了许多,有160公里,将近两小时车程。 我们商量决定把秩序颠倒一下,头一天先去耶路撒冷。 为什么要颠倒? 哦,谁没听说过耶路撒冷? 有多少人知道海法? 旅游胜地就像明星,旅游也是追星。 出得港口,几个出租车司机围上来争着要拉我们,听了我们的出价都说太低,这时一个中等个头的粗壮汉子走上前来,自我介绍说是有牌照的导游,同意按我们的出价载我们去耶路撒冷游览。他要我们走到天桥口处等他。 我们走过去,他的车子也来了,是辆黑色奔驰。 在中国美国,奔驰是车中的贵族,在世界其他地方,奔驰却经常沦为出租。 这导游的奔驰虽然看上去比较旧款,但收拾得干干净净。 三位女士一定要坐后面,我就占了司机旁的前座。 “我叫乌义”,汉子自我介绍。 见我们只回以一般性问候,汉子又补充道:“‘乌义’这名字来自圣经。” “哦……”,我做出恍然的样子。车子开动了,乌义一路上给我们介绍外面的风景,海法长达数十里的秀丽海滩,路过的城镇,他的家庭,以色列人服兵役的要求,犹太的正教徒们…… 中间也没忘了一再向我们建议第二天由他带我们去海法附近的景点参观。只是到后来我才意识到,他也许真的叫乌义,可也许他只是用乌义这个名字来套近乎。 来海法的游客多是基督徒,多去游耶稣的故乡拿撒勒等对基督徒有特别意义的景点。以色列这块土地上太多的东西是基督徒们已经在圣经里读到过的,应该没有比拿游客所熟悉的圣经里的名字和内容套近乎更方便有效的了。如果我们的导游真的是在用一个圣经里的名字和我们套近乎,那可真难为他了,只可惜坐在他车里的几位恰恰是十足的圣经盲,他的努力无非对牛弹琴。 大概那时所有的以色列人都已开始为巴以的新一轮战事紧张,在开往耶路撒冷的途中,乌义会时不时打开右手变速杆旁一个对讲机大小的收音机,一阵希伯来语广播过后,乌义就会告诉我们最新战况,说加沙朝阿什多德和特拉维夫又发射了多少火箭,其中大多数被以色列的反火箭武器击落。还是从乌义那里第一次听说以色列有一种防御火箭袭击的武器。我当时以为他在吹牛,有什么武器能把巴勒斯坦人发射的没有很大准头的大量火箭给打下来呢? 回来后才发现乌义说的千真万确,以色列果真在阿什多德和特拉维夫那边部署了名为”Iron Dome”的防御武器,可以有效对付火箭,成功率达到80%。 记得那几天里我们也都非常关心巴以冲突的进展,晚上一回到舱室就会打开电视追踪新闻。 作为旁观者,心里的天平几番倾斜,最终也说不清谁对谁错。 整个冲突到我们回美后才协议停止,心里企盼将来双方能尽量克制,避免流血。 可是这个冲突已是旷日持久,双方似乎都没有彻底和解的诚意,所以希望归希望,心底里知道过不了多久又会来一次。民族之间的关系自然是人间之事,可居然很有不以人的意志为转移的意味。 乌义的小收音机还可以收听路况,去耶路撒冷有好几条路,乌义随时监听路况,好决定走哪一条。近两小时的车程,乌义像北京上海的哥一样和我们侃大山。 乌义祖上是来自伊拉克的犹太人,他以前当过警察,不过警察在以色列不受尊敬,于是他改行开出租。家里三个儿子,老大老二都在服过兵役后找到了正式的工作。老二是以色列理工学院毕业的,我们开车远远经过该校,乌义不无自豪地指给我们看,说那学校在全世界都很有名。 回来上网查了查,该校自称排名世界前十, 不过最新的世界新闻世界前400所大学排名,该校位列220。 不管怎么说,小小以色列有这么所理工大学也确实可以自豪了。 乌义的小儿子年方十六,正上高中。 很巧的是,我们去耶路撒冷那天,乌义小儿子所在的高中也正好组织了学生去耶路撒冷,据说这是学校课程的一部分,让我们想起小时候学校组织去历史博物馆参观的情形。 以色列的高速公路和美国的没两样,灰色卷铁护栏,绿底白字的路标,中国的高速路也这样,也许全世界的都是这个制式。大部分路程是顺着沿海的二号公路一直向南,待穿过特拉维夫后折向东南走上一号公路,距离耶路撒冷就不远了。 原本知道犹太人中也分派系,有改革派,有保守派,更有正统派,应了毛先皇说的,凡有人群的地方都分左中右。只大约知道改革派有些像美国政治中的自由主义派别,主张圣经教义也要与时俱进,譬如过去圣经中男尊女卑的内容如今应由男女平等取代,而正统派则属于绝对的原教主义,政治上是极端保守派。但是对这些派系之间的详细区别咱们这些外人还是琢磨不透。我的同事麦克是保守派,可他这个保守派是个半吊子,因为他嘴太馋,忍不住要吃些保守派不许吃的好东西。 他的老婆孩子却是正牌儿保守派。 他家仨女儿,大女儿大学时曾有一个男朋友,那男孩儿家和爱因斯坦的父母一样,属于犹太人中的改革派,既不去教堂,也不忌食。 到了谈婚论嫁的时候了,女孩儿说,结婚后就得按保守派的规矩,去教堂,还得忌食。 男孩说:“好!” 于是双方紧锣密鼓地准备婚礼,连我都已经在指定的商店为他们定了一份贺礼。 可临到要举行婚礼了,男孩忽然变卦,声明婚后不能坚持一切照保守派的规矩办,女孩儿于是和他说“拜拜”。 因为麦克不能严格忌食,他家里专门为他备一份儿食具,老婆和女儿们都不愿意和他搀和。 就麦克这么个半吊子犹太保守派教徒,我问他孩子是否一定得嫁犹太人,他坚定地点点头:“是的。” 据他讲,保守派和正统派比,根本小巫见大巫,正统派的规矩又多了太多。 也是,这边西哈特福德住了不少正统派教徒,啥时看见他们,都是一身黑西装,大胡子,长鬓角,头上顶个叫做亚马喀的小帽子,一脸肃容,难看死了。 那亚马喀据说是为了表示上帝在上,兼带表示对别人尊敬。 可是在西方,室内不脱帽常是不敬行为,但正教徒们仍我行我素。 麦克告诉我,过去办公室曾有个犹太律师,一天到晚带着他的亚马喀。有次他去法庭,那位法官恰恰定了条规矩,进他的法庭必须脱帽。 犹太律师不脱,法官就让庭警把他请出去了。 他马上告了法官一状,说法官违反宗教自由,还居然告赢了。 以色列的年轻犹太人都要服兵役,这个我们早就听说过,可是乌义说那些正统派教徒们就不必服兵役,法律规定的。 听得出来,乌义对此不满,却又无可奈何,说到最后还没忘了对我们这些外人补充一句:“没啥,反正我热爱我的国家。” 也是从乌义那里知道,以色列的巴勒斯坦人是不允许当兵的,尽管他们可以当警察。 “谁要他们当兵呢?” 说这话时,乌义的口气充满了轻蔑。 尽管后来他多次声称自己不歧视巴勒斯坦人,声称他把所有的人都看成是平等的人,而不是分什么犹太人、巴勒斯坦人、这个人、那个人。但是我总觉得他的话言不由衷,因为我总忘不了他在不经意间泄露出的那份儿不屑。 出发前我对游轮组织的“官定”旅游路线有所研究,这官定路线到达耶路撒冷第一站应该是老城北的斯科普斯山,那里有当地最高的观景台,可以饱览耶路撒冷市容。 从海法出发时也曾叮嘱乌义一定要先去那里,乌义倒也满口答应。只是到了耶路撒冷,乌义就自作主张地把我们拉到了老城南面一座山上。 他这样做其实对我们双方是两全其美:这里距离我们下一站要去的锡安山和老城锡安门很近,可以省乌义很多汽油;而这里不仅是就近观察老城的最佳地点,而且因为我们是从比较远的海法前来,时间并不充裕,避开远处的斯科普斯山可以为我们接下来游览其他地方节省时间。 但是乌义事前完全不和我们商量,估计他觉得我们很无知,只要把我们带到一个观景台,我们也不知道他已经不知不觉地调了包。这应该是游客和乌义这种导游之间普遍缺乏相互信任的反映,乌义知道如果建议我们不去斯科普斯山,我们可能会认为他完全是出于唯利是图的目的而不采纳他的建议,于是多一事不如少一事,干脆把我们蒙在鼓里,先斩后不奏。 老城南面这里是一片山地,一个狭长的公园一直从山上延伸到把高地和耶路撒冷老城隔开的山谷里。 公园的最高部分叫做Tayelet,是当地人休闲散步的至爱。 整个走道分为四部分,Haas 走道(Promenade), Sherover, Trotner 和Goldman 走道。 山顶的走道延绵数里,是观察老城和近旁橄榄山的最佳地点。 古时犹太教士说,世界上的美丽,十分有九分在耶路撒冷,剩下的一分在世界其他地方。 “天下三分明月夜,二分无赖是扬州”,犹太教士委实与徐凝异曲同工。 考虑到那些教士很可能没去过多少地方,这个牛皮吹得够大。 不过走在Tayelet的走道上,圣城全景扑面而来,想象傍晚时分,城墙在金色夕阳下熠熠生辉的美景,犹太教士的话由不得你不信上几分。 另据犹太传说,上帝正是在当今这条走道所在地向亚伯拉罕昭示了将来他的子孙们建立圣城的地点,于是乎行进在那走道上的我们便有了某种神圣的感觉。

从Tayelet下来,七拐八绕,不知如何就进入了老城,又不知如何已然从锡安门又出了老城,却原来乌义在寻找距离老城最近最方便的停车点, 一面找,一面嘴里还嘟嘟囔囔,说是平日里老城周围停车很方便的嘛,今天怎么这么拥挤呢?忽然车旁吹吹打打走过一个队列,乌义恍然大悟地说,嗨,忘了今天是举行成人礼庆典的日子了。 犹太男童到十三岁,女童十二岁时,家里会为他们举行成年礼,表示孩子在身体、心智及道德认知上进入成熟阶段,不再凭冲动行事。从犹太宗教的角度讲,进入成年就意味着有义务履行犹太律法,对犹太社会负有责任了。 我们在美国时曾受邀参加过犹太人家的成人礼,过程备极隆重。 乌义把车子开进老城近旁一个斜坡上的停车场,这里已经客满,乌义不甘心,在里面兜圈子。 我说:“刚才路上不是有地方吗?” 乌义:“那里你们不嫌远?” 我:“那几步路算什么远?” 乌义像得了圣旨似的慌忙调转车头往来路上开,那里路边果然有空地。 说是“空地”而不是“空位”,因为地面并没有像美国那样用白漆画出停车位置。 我狐疑地问乌义那里停车是否合法,乌义肯定地说可以, 一面还在停车,一面就打了个电话。我又问他停车如何付费,乌义却说已经付好了。 见我一脸疑问,乌义解释说刚才就是在电话付费。 原来以色列的泊车付费业务包给某公司,司机们在公司开立有账户,账号和车牌号对应,泊好车打个电话,输入账号,说明泊在哪里、要泊多长时间,公司看到车子就不会罚款,事后从账户里按时扣钱。 如果要加时,就再打个电话加钱。 地上不画出固定停车位,车长多占地,车短少占地,比刻板地遵守划线应该能节省停车空间。总之感觉这些措施使得在以色列泊车既灵活又方便。 停好车,首先来到锡安山上原锡安大教堂的遗址。 教堂遗址地上一层传说有以色列大卫王的葬身之所,是一处重要的犹太宗教圣地。其实那传说并不见得准确,圣经上提到大卫王的葬身之所是大卫之城,并非这里。 这里的墓葬是12世纪时才发现的,当初为何认定是大卫王的墓葬已经无从考据,对墓葬的内容也从未有过科学鉴定,甚至连棺椁里是否有遗体都不知道。说是圣地,进去里面乱糟糟的,大卫王墓在一个角落石室里,不许拍照,只许男性进入,且一定要戴上亚马喀,里面空间狭小,只见三三两两的犹太正教徒在里面虔诚地念经。

扫罗是犹太部落成立联合王国后的第一位国王。后来上帝对安排扫罗为王懊悔,上帝的一个精灵于是去骚扰扫罗王,使他寝食难安。有人告诉扫罗王,大卫善弹竖琴,弹出曲子可以安神,于是扫罗王把大卫诏入宫来为自己弹琴。大卫是诗人,圣经中很多赞美诗据说出自他的手笔,大卫勇敢过人,犹太人和菲力士人打仗,菲力士人派出巨人歌利亚,在犹太王国举国惊恐的当儿,大卫勇赴战场,用甩兜甩石击杀歌利亚,将其斩首,致使菲力士人溃不成军。大卫立下不世功勋,于是扫罗王招他为婿。 但是随着大卫的民望逐渐高过扫罗,扫罗妒火焚心,要追杀大卫。 这期间大卫曾两次有机会杀死扫罗却没有动手。 后来扫罗在与菲力士人的战争中阵亡,再过数年,大卫终于成为犹太联合王国的第二任国王。历史上大卫对于犹太民族、基督教和伊斯兰教都是非常重要的人物,信徒们难免为尊者讳,圣经字里行间的大卫却是兼有光明和黑暗的有血有肉的人物,很值得了解分析。说起来,大卫的一个形象是亿万中国人所熟悉的,扑克牌中的K是国王的意思,大卫便是其中的黑桃K,其他3个国王分别是红桃查理、梅花亚历山大和方块凯撒。如果能穿越,让这几位不世枭雄凑一堆儿来番青梅煮酒,不知他们如何排座次。 教堂遗址的二层俗称基督的楼上餐室(Cenacle of Jesus),传说中最后的晚餐就在那里举行。 我们参观完大卫王墓后并没有直接上楼去看那个餐室,因为乌义只是模模糊糊提到餐室在那边,却并没有带我们去。乌义自称是有牌照的导游,一路上却基本是有游无导,很少给我们讲解。 联想到他曾提出必须在一定时间内离开耶路撒冷回海法,否则会赶上交通拥塞,于是我断定他是有意不要我们看到太多的地方,不要我们在任何地方流连过久,目的就是节省时间。其实时间对于他并非很重要,重要的是一旦陷入交通拥塞会多用掉他很多汽油。 我们雇他是包工,他自然是能省则省。 我的分析后来被他在回海法的路上特意停在希律王所建凯撒(奥古斯都)之城(Caesarea Maritima)遗址让我们参观而得到证明: 因为参观凯撒之城,我们回到海法已是掌灯时分了,可见乌义不怕晚,而停在凯撒之城让我们参观并不浪费他的汽油,同时还可以让我们对他产生好感,有助于他劝说我们第二天雇他带我们去参观拿撒勒等地。 从大卫王墓地出来,沿着小路蜿蜒向前,拐角处一座大卫王雕像,大卫王手抚竖琴,两眼望天,似乎在揣摩上帝的意旨,抑或在思考犹太民族的命运。雕像下角落里,一位年轻人正敲击着状似由两口大锅对扣在一起组成的一件不知名的乐器,叮叮咚咚,清脆动听。

再向前不远,一处花坛边上坐了几位蓄了胡子和长鬓角的青年,样子像正统派,穿着却更近嬉皮士,正随着吉他专注地哼唱一首中东风情的歌曲。好像有一种精神测试法,给受试者看一样东西,让他说出想到的第一个词。不知为什么,刚听到那些青年的歌声,第一个闯进我脑海的词便是靡靡之音。

向前不久经过一片古市场废墟,一溜铺路街石,几根罗马石柱,街石尽头一面墙上惟妙惟肖地画了古代街景,和废墟的街石巧妙衔接,似乎联通了古代和现代。画面描绘的街景让人想起过去前门大栅栏春节期间的热闹,不过残留的石柱显示当年耶路撒冷的街市更加富丽堂皇。

接下来就是沿了基督走向受难地的苦路迂回前行。 说是苦路,路两旁店铺林立,路中间人流滚滚,到处人声嘈杂,新奇景象层出不穷,目不暇接。 才刚看到左手边一扇窗里,剃头匠在用打火机给一个巴勒斯坦大汉用火整理鬓角,一转身,面前赫然一个须髯大汉,正捧了尺八长的水烟袋在咂吧咂吧地过烟瘾。 乌义也像中国的导游一样,把我们引到他在苦路的关系商户,店员们不断说明店里有免费冷饮,同时极力向我们说明他们的物美价廉。 这散发着铜臭的苦路很难让人静下心来体会当年基督受难前的心理,倒是很容易让人理解当年这里为何出了个犹大;犹大再生,今天仍可轻而易举地混迹发达在这片市井之中。耶路撒冷曾经如罗马、如雅典,因为在历史上留下的浓墨重彩而成为心中憧憬的地方。 但是苦路和周围老城的繁华拥挤令缅怀历史的空间荡然无存,实在让人大失所望。

正在感叹苦路的小巷似乎无休无尽,忽然柳暗花明,面前出现一个极大的广场,却原来已经来到了哭墙的所在。 哭墙是古犹太国第二圣殿护墙的一段,公元前11世纪大卫王统一各犹太部族,建立以色列王国,定都耶路撒冷。约公元前965年,大卫王儿子所罗门继承王位后,锡安山上建造首座犹太教圣殿,又名“第一圣殿”的所罗门圣殿逐渐成为古犹太人宗教和政治活动的中心。后来圣殿被入侵的巴比伦人摧毁,数万犹太人被虏为奴,更多的人流落四方。经过半个世纪的流亡生活,犹太人陆续重返家园,在原圣殿旧址上建造第二圣殿。罗马帝国时期,代表帝国统治犹太人的希律王对第二圣殿进行了大规模扩建,包括对圣殿基底加大,今天的哭墙就是当初希律王扩建圣殿基底的护墙西面的一段,所以哭墙又称西墙。

再后来绝大多数犹太人被逐出巴勒斯坦地区,耶路撒冷和圣殿几乎被夷为平地,直至拜占庭帝国时期犹太人才可以在每年安息日时获得一次重归故里的机会,于是无数的犹太教信徒陆陆续续从世界各地来此朝拜,面壁而泣,哭诉背井离乡的艰难,表示重建犹太辉煌的誓愿,“哭墙”由此得名,并成为2000年里流离失所的犹太民族的精神家园。 第二次世界大战期间,被德国法西斯杀害的犹太人达600万之多,惨痛的历史遭遇深深地印在犹太人的心灵之中,哭墙更成为犹太人信仰和团结的象征。

当初圣殿尚在时,哭墙高达三十米,深入地下二十米。 如今的遗迹仍高达近二十米,长约五十米。广场中间有屏风相隔,祈祷时男女有别进入广场墙前,男士必须戴上传统亚马喀帽子,如果没有,入口处亦有摊点免费供应。哭墙由巨石建成,许多徘徊不去的祈祷者,或以手抚摸墙面、或吟诵经文、或将写着祈祷字句的纸条塞入墙壁石缝间。 哭墙如此神圣,却也难免为现实的阴影笼罩。 哭墙远处空地上停了警车,荷枪实弹的军人把守着广场各处要津,这一切都使人无法忘怀巴以冲突的存在,不能无视加沙飞来的火箭、以军的坦克炮火。哭墙宏伟、庄严,哭墙厚重、沧桑,哭墙前的人群述说着一个民族千年的凄苦,哭墙上方两处著名的伊斯兰教圣地,岩石清真寺和阿克萨清真寺,无言地倾诉另一个民族的悲凉。 两个敌对民族的宗教圣地和平地并立共存,美丽得令人窒息、而前来圣地朝拜的人们最渴望的和平却至今渺无踪影,令人扼腕叹息。从犹太人的角度看,数千年流离失所、被人欺凌的经历凝结为一个教训,一定要有一个属于自己的强国;从巴勒斯坦人的角度看,这片地方曾经是自己的家园,有家不能回,寄人篱下而为难民,是可忍,孰不可忍。 我曾问过麦克,他对解决巴以问题有何见解。 他说自己并不反对两国分立的办法,但坚决不同意让第一次巴以战争中逃离家园的巴勒斯坦人回到以色列。理由是巴勒斯坦人生育多,让他们回去,总有一天他们会成为以色列的多数,犹太人就又没有国家了。他的回答听起来似乎不合乎政治正确的规范,但是却非常适合冤冤相报的现实。 哭墙前祷告的地方分隔成男女两部分,男左女右。我随着人流走向祷告区,从一个无人摊位上领取一只白色的亚马喀戴上后走近哭墙。在这里人们可以靠上墙身去直观地感觉历史,可以抚摸石头向神有声或无声地祈祷,更可以把祷文写在纸条上塞进石缝中。女性在哭墙不必蒙头,但在祷告后,最虔诚者会面向哭墙一步步退出祷告区,以示恭敬。

我在墙前由乌义给我拍照留念,那白色的亚马喀让我想起中国的回民小帽。回民就是穆斯林嘛,穆斯林礼拜叩头时,前额和鼻尖必须着地,为了方便,他们就戴上了无檐小帽,且多为白色。记得北京的冬天很冷,很多人会戴栽绒棉帽,棉帽脏了不好洗,有一阵子在年轻人中时兴用白色的回民小帽当棉帽的衬里,还会特意把棉帽歪戴,衬帽露出一线。一代人有一代人的追求,当年那样的时髦装束让今天的年轻人看了,肯定会成为他们的笑料。 人流接连不断地拥到哭墙前祈祷,其中显得最为虔诚的似乎是那些黑衣黑裤的正统派教徒,他们面墙而立,人手一本应该是摩西五经一类的小书,摇头晃脑,念念有词,那架势让人想起在天安门广场领诵毛语录的红卫兵。

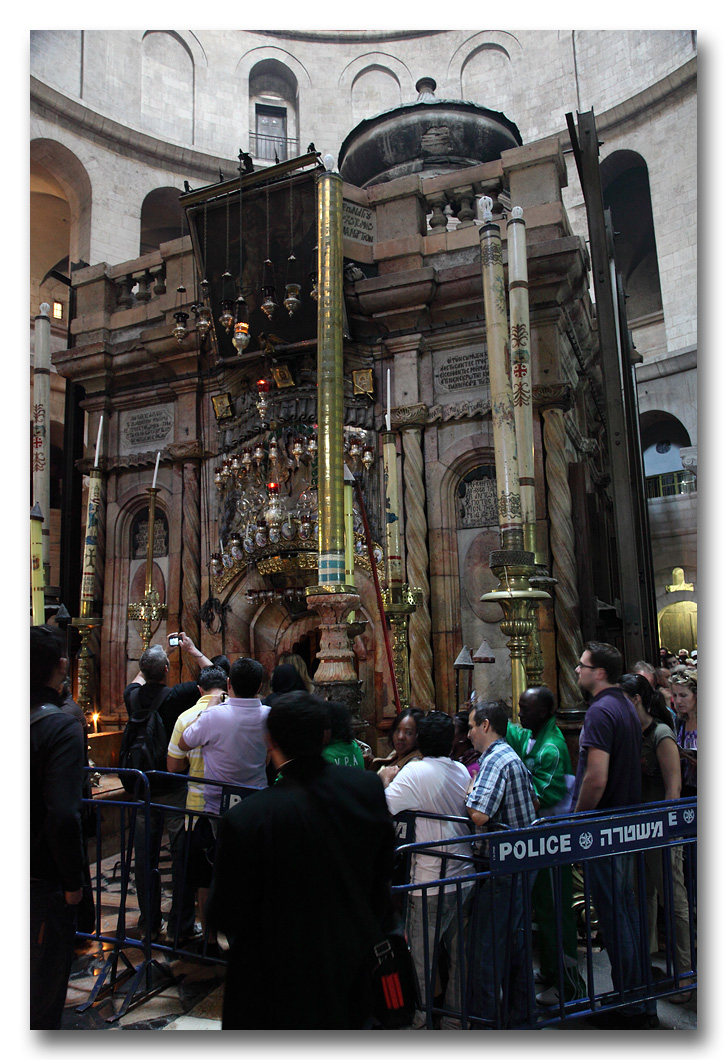

据网上介绍,犹太人祷告时常不断摇头,是因为他们祷告时会不断提神的名字,为免妄称神的名,便呼一次名,点一次头,愈点愈多,遂成惯例,祷告讲经时犹太人会在额上及臂上缠住经文盒子,表示遵行申命记11章18节的经训:“你们要将我这话存在心内,会在意中,击在手上为记号,戴在额上为经文”。经文盒子虽细小,里面有大量用放大镜才能看清的手写经文,手工精细,非常昴贵,是犹太父亲于成年礼给刚成年儿子的礼物。 果如乌义早先提起的,这一天在哭墙前有不少庆祝孩子成年礼的犹太家庭。据说所谓成年礼,先由犹太父亲联同家族男成员陪伴儿子将妥拉经卷由威尔逊拱内的经文柜取出,然后由儿子公开颂讲,显示儿子在宗教上成年,可以选择自己的道路,类同基督教的洗礼或坚振礼。犹太母亲不能进入男性区域,但在围栏外高声震耳尖叫,表示高兴,犹太母亲在家中用神话教养孩童的责任已经告一段落,此后儿子会受教于会堂的拉比。孩子享有成人宗教权利的同时,也负起宗教上的神圣责任。犹太母亲在栏外抛掷糖果进男性区域,表示祝贺。有男孩在成人脚下忙碌地检糖果,并非贪吃,乃拾回给犹太母亲及女亲属再进行抛掷。 我们广场上看到很多来做成年礼的家族的孩子们,他们纷纷端着盛放了糕点的盘子在哭墙的人群里穿梭往来,向人们施放糕点以示庆祝。我们也接过糕点尝吃,糕点做得精细可口,但是更吸引领导注意的是那些活泼可爱的孩子,特别是一个很漂亮的小女孩,领导拉了她要我给她们合影。 女孩子很害羞的低了头,她的哥哥弟弟们则非常大方,嘻嘻哈哈地拉了女孩子和领导拍了照。 从哭墙广场出来沿着苦路前往圣墓教堂,途中见到耶稣当年背负十字架艰难前行扶墙稍息时留下的手印,原来有关马克思留在大英博物馆阅览室的脚印的传说并非原创。圣母教堂十分宏大,教堂于公元四世纪由君士坦丁大帝修建,其时距离耶稣受难已过了三百多年。 福音书记载说,“耶稣受刑的地方有一所花园,花园中有一处新起的坟墓,坟墓中从未葬过任何人。 因为那天是犹太人的豫备日,他们于是就便把耶稣安放在那坟墓里。” 君士坦丁按书索籍,在此地修起这座圣墓教堂。

教堂进门处陈列着当年耶稣受难后摆放遗体的大石,众多教徒虔诚地跪在大石前,把各种随身物件放在石上祈福。教堂拱顶下大厅正中一个精雕细刻的橄榄木小屋,里面是耶稣的石墓,人们排了长长的队伍等待入内瞻仰祈祷。我们因为时间关系没有排队,在教堂上下里外走马观花一番后便离开,准备乘车返回海法了。

一直到马上要离开老城了,我忽然想起还没有看到举行最后晚餐的地方,赶上急匆匆走在前面的乌义,提出要去看看。 乌义显得有些不耐烦,声称曾向我们提起过,我们没有兴趣。 这使我非常生气,联想到他自称是有执照的导游,一路上却基本只游不导,于是我指责他根本没有说清最后晚餐的地点。他口里辩称曾向其他旅伴讲过,但也许是意识到我们是他的雇主,特别是他肯定想到还指望着我们第二天继续雇他,所以当即软下身段,立刻带我们去参观了那个据说举行了历史上最著名的晚餐的所在。

所谓“基督的楼上餐室”是由石柱和飘逸而起的弧拱组成的哥特式厅,仅从这中世纪才兴起的建筑风格就知道斯地肯定没有举行过最后的晚餐。相较而言,也许还是达芬奇那副名画中的木梁平顶更符合事件的年代。 不过据说锡安山上从四世纪开始就有地方供人纪念最后的晚餐,只是后来几经战火摧毁和重建而变成今天的样子,反正这一带是犹太老祖宗的家园,是犹太教基督教的发祥地,把最后的晚餐放在这里总归不会错的。

因为乌义要让我们看看巴勒斯坦人管制的西岸和以色列管制区之间的情形,回海法时走了一条不同的路线。路上看到长长一溜载重车,巨大的拖车架上摆了梅卡瓦坦克,乌义说这是正在前往临近加沙的地区去参加战斗的。 中途经过一片开阔地,开阔地尽头有高墙围起的建筑,高墙上层层铁丝网,开阔地上也满当当地架着像电网的东西。 乌义指着那边告诉我们,那是关押最危险的恐怖主义份子的监狱。 回路上经过几个关卡,很多路段右手边都有高墙和铁丝网,遥望墙和网另一边的巴占区,星星点点的居民点里高耸的清真寺宣礼塔默默地向世人宣示,那里是另一个世界。

开到距离海法还有约40公里的地方,车子左转拐上6511号路,前行大约3公里,来到一个公园模样的地方,原来这里就是犹太希律王当年为纪念罗马开国皇帝奥古斯都所建的凯撒之城的废墟所在地。 我们到达时太阳已经下山,公园里点起了照明灯,金黄的灯光映在废墟的灰色石墙上,给景物平添许多神秘气氛。我们绕路登上废墟,像其他罗马城镇一样,凯撒之城建在大海之滨,从废墟上可以望见海上渔灯点点,似乎还有海上采油平台在不远处作业。 估计废墟还包括有半圆形露天剧场等典型古罗马城镇建筑,只是天色已晚,没有时间细览,总的印象是风景秀丽,无怪乎乌义说,那个公园是海法年轻人结婚场所的首选,他自己大儿子的婚礼就是在那里举行的。

回到海法,乌义把我们放在距离海港不远的巴哈伊总教堂前的德国区,临分手时我们和他讲好,第二天还雇他带我们去拿撒勒等地。 |