第八章 科学和民主——人类永恒的主题 科学的本质是以严肃的方式探索自然界的真理,民主的本质是以妥协的方式寻求人类社会的公正。—— 作者 科学和民主解决了人类社会最棘手的问题——“绝对贫困”和“相对贫困”。—— 作者 通过此前的阐述和对比,伟大的古希腊精神理念已经展示在我们面前。我相信阐述这些伟大精神的文字,必定在读者心中引起多种不同的感受,无论是对古希腊文明的不可置信,还是对华夏文明的情有独钟,但这都不妨碍我们感受到内心的荡气回肠和外界的风雷激荡。重返心平气和之后,我们回味:难道这些都是真的吗?是的!不仅这些伟大的古希腊精神是真实的,而且由这些精神所必然导出的结论将更加让我们感到不可置信,但又无可置疑。 这四种古希腊精神,即竞争精神、思辨精神、批判精神和人本主义精神,可以被理解为古希腊文明的四个公理。从这四个公理出发,古希腊人导出了决定人类命运和社会公正的两个伟大定理——科学和民主。这些公理和定理为古希腊独有,不见于任何别的民族和文化。 古希腊人第一次把理性和科学带给了人类。在世界其它地区尚处于蒙昧和恐惧的时代里,是古希腊人首先把理性的光芒洒向了人间。古希腊学者是人类历史上第一批崇尚理性的知识分子,理性至上的原则诞生于古希腊,在她向其它地区扩展以前,也仅仅存在于古希腊。 古希腊人首先提出了民主的理念并进行了民主的实践,在人类历史上第一次提出了“公民”、“主权在民”和“法律面前人人平等”等概念,这是现代民主制度的源头。前面提到的伯里克利的伟大演讲描述了古希腊雅典民主的实践和理想,亚里士多德在《政治学》中进一步从哲学的高度将民主政治系统化和理论化,并提出了为了防止独裁,将议事、行政和司法三种权力分立,形成三足鼎立相互约束的设想。这是现代民主“三权分立”【1】学说的最初起源。 于是,人类文明从古希腊开始出现了科学和民主,欧几里得几何和雅典政制成为了科学的典范和民主的榜样。 科学并非正确的代名词,科学具有“思辨精神”和“批判精神”的所有特点,她允许错误,但不允许欺骗;允许权威,但不允许扼杀异议;追求真理,但从不以真理自居;解答疑问,但鼓励质疑。她最本质的特点是对于真理的不懈追求和对于批判的无限宽容。 民主也绝非多数的代名词,民主在尊重多数人意志的同时,也保护少数人的利益。民主的本质是“人本主义精神”和“竞争精神”,她由基于多数意志的统治和对于全体公民的尊重两方面构成。亦即,不管多么“多数”,都不能以任何方式迫害“少数”;不管如何“少数”,都不会丧失公民应该享有的任何“权利”。 一个合理的社会,科学和民主是完全不能分割的,她们必须同时存在。我们将在稍后对此探讨。表象上,科学是一种传统,民主是一种制度。但实质上,科学是由精神形成的一种传统,而民主是由意识导致的一种制度。在她们背后,是理想和理念,是人的精神和意识。因此,科学和民主都要求有高素质的公民。 科学的本质是以严肃的方式探索自然界的真理,民主的本质是以妥协的方式寻求人类社会的公正。一部人类的文明史,就是这两个概念的梦想史;一部人类的进步史,就是这两个概念的普及史。在真理和公正之间,在严肃和妥协之间,古希腊人制定了人类社会永恒和崇高的原则——“科学和民主”。 科学和民主是普适的。科学是人类的共同语言,不管什么文化背景、民族背景、宗教背景,科学都使用了同样的标准。民主也绝不例外。科学的语言不仅对地球文明是普适的,而且完全有理由相信其对于任何其它地球以外可能的文明也是普适的。美国的航天器携给“地外文明”的信息中就有数学公式,因为我们确信,科学是所有文明共同的语言,也许书写的形式不同,但所表达的内容都必然一致。 百年以来,“赛先生”(科学)和“德先生”(民主)逐渐走进了普通国人的视野。请进来,还是拒之门外?这是近代中国进步和反动的根本之争。这两位“先生”,对一部分国人来说,如慈禧太后,是来自西方的噩梦;对另外一些国人,如仁人志士,则是遥远的憧憬;而对还有相当一部分国人,比如阿Q之流,则是不可理解的多余的痛苦——有饭吃的时候,这纯粹是吃饱了撑着没事找事;没饭吃的时候,其又不能当饭吃。于是,无论是吃饱了还是饿着,对于阿Q们,科学和民主毫无用处。确实,这不能直接吃喝的科学和民主极难成为他们的理想和实践。 难以想象,今天在世界许多地方仍然不被理解的科学和民主,在两千五百年前的古希腊即已成为理想和现实。对于我们曾经引用过的学者安·邦纳对古希腊文明的评价——“全部希腊文明的出发点和对象是人。它从人的需要出发,它注意的是人的利益和进步,为了求得人的利益和进步。它同时既探索世界也探索人,通过一方探索另一方。”我们可以这样理解,这里所说的探索人的一方,就是人本主义、民主;而探索世界的一方,就是自然哲学、科学。 但这人类最伟大的理念和实践,却在古希腊消亡后的漫长岁月中销声匿迹。随着文艺复兴,这古希腊理念在西方重生。辗转徘徊,历经坎坷,人类作为整体距离这一梦想的实现似乎已近在咫尺了。但实际上并非如此,对于很多国家和民族来说,其中也包括中国,用“艰难坎坷、任重道远”来形容科学和民主从梦想走向现实的旅途绝不为过。 人类社会的进步,无非就是精神和物质的进步。人类社会可以按照不同的标准分成不同的阶段,可以按照材料和工具的使用分成旧石器时代、新石器时代、青铜时代、铁器时代、钢铁时代和复合材料时代;也可以按照社会产品的所占比重分成游牧时代、农业时代、工业时代和信息时代。类似的划分不一而足,但都不曾对人类社会用精神标准做一个划分。人类社会真正意义上的进步,是精神文明。如果从这个出发点考虑,人类社会的发展阶段划分仅仅需要按照精神文明标准,作为人类精神文明最重要的部分“科学和民主”是人类社会进步与否的关键标志,也是衡量文明的尺度。 在社会演变中,精神和物质必然是互相影响的。精神的进步促进了物质的发展,同样,物质的进步给予精神的进一步提高提供了更好的条件。比如,科学的进步是精神的,其导致了技术的进步,导致了仪器的改进,这就是物质的了;而仪器的改进给予科学的发展以更加强大的工具,从而给予科学的进一步发展提供了更加坚实的基础和有力的手段。但是,物质进步并不能保证精神进步的必然发生。在深入地阐述科学和民主对于人类社会的意义之前,我们先来看看人类社会所面临的一些本质上的困难。 在人类社会的发展中,总会有两个困扰,这就是人类社会的“绝对贫困”和“相对贫困”。“绝对贫困”是指社会的财富非常贫乏,不管如何分配,都无法满足人们的基本需求;而“相对贫困”是指社会的财富由于分配不均匀而导致了一部分人占有的财富在比例上远远少于另外一部分人。人们在肉体上对于“绝对贫困”较为敏感,但是在心理上则对“相对贫困”更加敏感。 在人类的旧石器时代和新石器时代,以及在此以前的史前时代中,每个部落都处于“绝对贫困”之中。那是物质赤贫时代,没有由物质作为标准的社会阶层可言;同样,那是精神赤贫时代,也没有由精神作为标准的社会阶层可言。但此状况在人类进入青铜时代后逐渐改变了。 但是,物质改善并不一定导致同步的精神进步。华夏汉朝以前的物质进步和古希腊古罗马不相上下,但是华夏从来没有发展出科学或民主;古罗马在物质上的进步超过了古希腊,但是古罗马在科学和民主上都落后于古希腊;美洲的阿兹特克文明、玛雅文明和印加文明都曾经在物质上达到过古希腊时代的水平(尽管年代晚了很多),但是它们都不曾产生科学或者民主。因此,人类的精神文明并非物质文明的必然产物。 因此,仅仅从物质的角度,无法解释科学和民主在古希腊的诞生,也无法解释直接导致了科学和民主的四种精神在古希腊的诞生。换言之,竞争精神、思辨精神、批判精神和人本主义精神的诞生以及科学和民主的诞生都不直接源于物质文明。世界上的古文明各种各样,但没有一个曾经诞生了这些人类伟大理念中的任何一个。 于是,人类社会诞生科学和民主这一现象,与其说是必然,还不如说是奇迹。现在很难想象,如果人类没有科学和民主将会是何境况,就如同很难想象,如果今天的社会没有电的应用将会如何。 科学和民主在今天已经没有争议,即便她们最凶恶的敌人也不得不伪装成忠实的信徒。如此无可争议和叹为观止的伟大却诞生在距今两千五百年前的古希腊那片相对贫瘠的土地上,古希腊人创造了这样一个精神文明,她至今都是人类社会的典范和榜样,一个至今我们尚且难以完全理解和难以达到的典范和榜样。 文艺复兴后的西方,重新高举科学和民主的大旗,人类社会在精神上得到了前所未有的解放,并因此物质上得到了突飞猛进的发展。是古希腊的精神文明导致了文艺复兴后的西方社会的深刻变革和进步。诚然,文艺复兴后的西方并不是简单地回到了古希腊,而是在更高的物质发展层次上再现了古希腊的精神文明。 此后的社会发展并非一帆风顺。由于物质的高度发展,反而导致了一些过去未曾出现的社会问题。“绝对贫困”和“相对贫困”也正是在这个时候变得越来越瞩目了。我们将看到人类最伟大的精神文明——科学和民主,如何解决了人类最棘手的物质困难——“绝对贫困”和“相对贫困”。 随着财富的逐步积累,人类从整体上减轻了来自“绝对贫困”的威胁。财富的积累使得财富分配的不均更加容易发生,从而加大了“相对贫困”。正是这样的相对贫困造成了不同经济状况的社会阶层之间的对抗。在欧洲,文艺复兴后的科学和技术的发展,直接导致了生产力和生产效率突飞猛进的提高,整个社会已经就此摆脱了绝对贫困;但同时也由于社会二次分配制度的不完善而导致了严重的相对贫困。本来绝对贫困已经缓解,但是相对贫困的扩大使得人们反而认为绝对贫困更加严峻。这样的情况在进入大工业生产的社会后的初期显得更加严重,因为,生产力的高速发展远远超过了社会法律和道德与其同步和适应的能力。 正是这样的社会管理领域的滞后,亦即法律和体制等对于生产领域的滞后,被一些学者以为是精神对于物质的滞后。这从某种意义上说是不错的,但是,这些滞后的部分并非精神文明的全部,而只是其中一小部分,亦即仅仅是精神文明中的对于物质文明的管理部分,而不是精神文明中的创造部分。 谈及文艺复兴后的大工业时代,即一些学者定义的资本主义时代,就不得不谈到资本。其实资本和金钱之间并没有区别,金钱用于投资就成为了资本。人类社会对于金钱的感情是极其复杂的:人们诅咒金钱,称之为万恶之源;人们追逐金钱,为之铤而走险;人们痛恨金钱,认为其使社会道德沦丧;人们热爱金钱,因为没有了它就寸步难行。但是金钱是什么? 在金钱出现以前,社会的交易是以物易物进行的。这样的不便,由于金钱的出现而克服了。但是,社会商业交易的实质并没有变化。过去以物易物,现在用产品换到了的是货币。这个货币并非持有者最终希望拥有的,它仅仅是一个媒介,当一个人把要出售的产品变成货币,这个交易实际上并没有完成,直到他用此货币再购买了他所需要的另外的产品,这个过程才算是暂时完成了。但是这样的对于一个人来说已经完成的过程,对于另外一个人很可能是一个交易的开始,所以这样的交易和流通实际上并没有完成的时刻。每一次把货物变成货币和把货币变成货物都是整个社会经济活动的一部分,一个永远没有终结的过程的一部分。 一个人把自己生产的物品出售换到的货币,一个人做工一天后领到的工钱,都是他们对于社会贡献的证据。从这个意义上,金钱是劳动的证据。在一个合理的社会中,金钱是一种社会认可的符号,它表明其持有者为社会提供了某种产品或者服务,从而他有权利在他需要的时候向这个社会索取等值的产品或者服务。于是我们恍然大悟,金钱本身绝非万恶之源。但是,正由于金钱具有如此地位和功效,导致一些人不择手段追逐之,甚至坑蒙拐骗、杀人越货。这不择手段背后的动机,才是万恶之源。 在进入大工业化后演变成资本的那部分金钱更是无比强大,引来不尽的崇拜和诅咒。如果说劳动是明天的金钱,那么金钱就是昨天的劳动。或者说,金钱是已经实现了价值的劳动,而劳动是尚未实现价值的金钱。当我们今天并不消费昨天的劳动成果时,资本的积累就开始了。大工业时代急剧增加的生产力已经使得人们根本没有必要在今天把昨天的劳动所得全部消费掉,而是积累得越来越多。就如同大工业时代的劳动力具有越来越巨大的力量一样,金钱作为昨天的劳动力,其力量自然同步增加。 如果说今天的劳动成为明天的金钱还有不确定的因素,因为毕竟风险是存在的,劳动未必总是可以得到预期的回报,那么金钱作为昨天的劳动,则是更加确定的,因为这是已经实现了价值的劳动。同时,由于劳动力的集约化所需要的高超组织和集约化后的劳动力的巨大力量,使得由于社会分配不均而集中在少数人手中的金钱实际上比等值的劳动力具有更加强大的力量。这些金钱由于集中在少数人手中,就相当于等同数量和价值的劳动力由极少数人调动和指挥,并且这些劳动力绝对服从,因为金钱绝不会罢工或异议。可想而知,金钱拥有者的影响力是何等之大。 资本和劳动力作为生产的两个重要因素,从来没有像进入工业化以后这样形成激烈的对抗。其实,资本和劳动力的矛盾并不是进入“资本主义”阶段才有的,而是存在于以前的所有社会形式。只是由于那些时代资本稀缺,其无法和劳动力形成广泛对立。进入大工业时代后,由于资本的积累和分配的不均,造成资本和劳动力的拥有者通常是不同的人群。绝大部分资本被少数人拥有,但是劳动力却属于所有大众。 资本主义的产生需要两个条件——资本和自由。仅仅有资本是不够的,还要有资本和劳动力的自由选择。资本主义的真正含义是资本和劳动力可以自由地结合。允许这样结合的,就是资本主义,而不允许的,就不是资本主义。资本主义自由市场经济的含义是,在那里不仅仅产品是自由出售的,而且劳动力和资本也是自由出售的,因此资本和劳动力的结合就是自由的。资本可以雇佣劳动力,劳动力也可以通过借贷来雇佣资本。通常,民主制度尊重和允许个人的选择,在那里实行资本主义很容易,于是,所谓的资本主义时代,在西方民主国家首先到来了。 由于民主国家通常会自然地产生资本主义,因此导致了有人把民主社会和资本主义社会混为一谈。其实,这是两个完全不同的概念。资本主义不仅可以在民主国家产生,也可以在不民主的国家出现。比如国家资本主义就可以在集权国家出现。通常集权国家由于一些严厉的限制造成资本和劳动力无法结合,此时资本主义就无法形成。但是如果在政权的有意倡导下鼓励资本和劳动力的结合,那么同样可以形成资本主义,在国家倡导下形成的资本主义就是所谓的“国家资本主义”。在世界经济高度不均衡的时代,穷国政府所倡导的引进外资的政策,实际上就是在国家倡导下的由富国的资本和穷国的劳动力的结合,因此这也是一种国家资本主义。这些不同的资本主义形式实际上和民主的关系并不唯一。亦即,民主国家一定会有资本主义产生,但是资本主义并不限定在民主国家。 资本和劳动力都以各自的方式寻求最大的利益,尽管采用的方式不同,但它们对于利益的追求都必须通过和对方的结合而进行。它们彼此依赖,也互相对立,至少它们的相对利益是对立的,其矛盾似乎不可调和。其实在大工业化初期,这两者确实显得不共戴天,进而导致从19世纪开始,有学者断定,资本主义社会中绝大多数人的“绝对贫困”和“相对贫困”不可避免,而且愈演愈烈,亦即,大工业时代必然导致富者愈富、贫者愈贫。 我相信下这个结论的人一定熟知“马太定律”并且认为这是一个普适的规律。本来,如果没有环境制约或者人为限制,“马太定律”是必须遵守的自然和社会定律。“马太定律”可以表述为“剥夺那些所剩无几的,给予那些绰绰有余的。”“马太定律”在自然界的例子很多,在非生命领域,例如,那些大肥皂泡以吞噬小肥皂泡的方式越长越大,而小肥皂泡越来越小,直至消失。学过金属物理的读者知道,在金属的结晶过程中,那些大晶粒以吞噬小晶粒的方式长大。在生命领域,那些个体比较强壮的会由于可以得到更多更好的食物而更加强壮,而那些弱小的,却由于相反的原因越来越弱小。因此,“绝对贫困”和“相对贫困”理论仅是“马太定律”在社会领域的另外一种陈述。 但是,历史证明西方大工业时代并没有导致“绝对贫困”和“相对贫困”的愈演愈烈,而且逐渐缓解和解决了这两个问题。那么,为什么这个看似普适的“马太定律”在这个领域的应用是完全错误的呢?我一直在考虑到底是什么拯救了人类社会于看似不可自拔的困境,解决了人类社会中看似无法解决的问题? 答案就是——“科学和民主”。 科学的发展带来了技术的改进,科学技术是最大的生产力,市场经济和竞争制度给这种生产力提供了海阔天空的环境,于是社会生产力大幅提高,整个社会从整体上迅速摆脱了“绝对贫困”,因此也有能力让每个社会成员脱离“绝对贫困”。在一个崇尚科学的国度里,“绝对贫困”是不可能存在的。 “相对贫困”的被消灭是民主的功绩。在整个社会的财富激增下的财富分配肯定会不均匀,从而使得一小部分人占有多得不成比例的社会财富。幸而,由于民主的存在,选票掌握在每个人的手中。极富的人数比较少,而普通的劳动者却具有人数上的绝对优势。民主程序使得政治家和立法者不得不代表选民的利益而不断地修正法律,从而使得社会的分配和二次分配逐渐趋于公平。人们手中的选票将决定议会立法者的倾向和最终的立法,于是社会财富的分配和再分配都会逐渐对大多数人有利。西方社会中的“中产阶级”就是这样产生的,其是“相对贫困”被消灭的一个重要象征。 今天在我居住的加拿大,“绝对贫困”早已不复存在,最贫困的加拿大公民,也有足够的政府提供的基本生活费保障他基本的衣食住行和医疗。当然,一个人不可能用政府津贴生活得很好,这是完全可以理解的。政府给低收入者的津贴实际上来自那些辛勤工作的人向政府纳的税。因此政府津贴领取者的生活水准绝不应该和正常工作的人一样。 我攻读博士时候的报酬完全可以使得我生活得很好,但是由于希望有所积攒,我的花费实际上是自觉限定在官方的绝对贫困线以下的。即便这样,我也生活得很好。因此,我自己的经历说明,加拿大实际上完全告别了绝对贫困。所谓的“贫困线”以下并不意味着真正的绝对贫困。 加拿大还真正做到了老有所依。每个老人都可以领取到退休金和养老金。甚至对于那些从来没有在加拿大工作过的在退休后才成为加拿大移民和公民的人,加拿大政府也给予了一视同仁的照顾。一些以和自己的子女团聚为理由从中国移民到加拿大的老人,到了加拿大几年后就有资格从加拿大政府领取养老金,只要他们的年龄超过65岁。而且这份养老金是不薄的,超过了每月1000加元,相当于人民币6000元。 我是拿加拿大的研究助理奖学金才得以完成我的博士学业的,当时每个月可以领取到900加元,当时仅用其中不到一半的钱就可以生活得很不错,所以我明白1000加元/月可以生活得很好。我从加拿大大学得到的这笔奖学金不仅让我完成了学业,也让我深刻体会到了加拿大乃至整个西方社会的立世原则。 加拿大如此慷慨,使得在她国土上合法居住的所有人都没有“绝对贫困”之忧。至于“相对贫困”,今天在西方也只是学术上的术语而已。在西方,每次选举都会把社会仍然存在的贫困现象拿出来重点讨论。政府在如何花纳税人的钱方面特别谨慎,一方面政府要尽可能缩小贫富差别,另一方面,政府必须让辛勤劳动者有更好的回报。这就是为什么在西方的竞选和政府执政中,税收的多少和如何花费永远是一个重要的竞选纲领。 税收的使用和花费,永远在公众和媒体监督之下。每年政府财政预算总是在国会里吵得沸沸扬扬,就是因为反对党和执政党对于纳税人的钱如何花的看法不同。如果政府预算在议会通不过,政府就垮台了,就要进行重新的选举。政府在税收的使用问题上的任何闪失,都会立即导致公众和媒体的铺天盖地的批评。在下次选举中,执政党肯定要因此下台了。下台后的执政党也就卧薪尝胆,争取更好的表现,以求选民下次再给它一次机会。要执政总会有错误,所以总会有下台的时候。但是由于别人也有下台的时候,于是它也会有东山再起的一天。关键是,善待公民和他们所纳的税收。 正因为如此,政府要证明自己善待纳税人的钱,至少如何花纳税人钱的账本是一清二楚的,到底什么花了多少,都有记录也可以随时备查。比如,教育花钱多少,医疗花钱多少,军备花钱多少,对外经济援助多少,拨款给市政建设多少,公路花钱多少,等等。而且每项都有更加详细的花费记录。 在西方公路上经常可以看到修路的地段上类似这样的标语:“你所纳的税正在为你工作!”、“你纳税的每一元钱都在为你工作!”意思就是,政府明白这是纳税人的钱,也在努力善用之。政府对纳税人的谦卑和对税收使用的谨慎由此可见一斑。 宽容的人民、求真的理念、科学的态度和民主的制度,在这样的环境下,政府必然代表选民的意愿,从而逐渐完善了社会的第二次分配。所谓的社会第二次分配是通过政府税收和政府开支完成的,首先,收入高的公民要缴纳更多的所得税,比如收入低的缴纳的税率低,有的甚至是零,而收入高的税率可以高达50%。亦即一些收入高的,其收入的50%都作为税收给了政府。所以收入高的不仅仅纳税总额高,而且比例也高。这些税收都由民选的政府安排来做一些有益于民众和社会的事情,其中包括了给予生活比较困难的以补贴。 当然,一个社会的财富分配是不可能平均的,因为如果这样,就完全摒弃了竞争精神,一个社会就会陷入惰性和停滞。我们庆幸古希腊也给人类留下了竞争精神。正如我们已经在前面阐述过的,所谓竞争,就必须公平。这样的公平必须是起点和过程的公平,而非终点的一致。也就如同古希腊的奥林匹克运动会,所有的赛跑者在同时同地起跑,而最终结果的参差不齐则是公平竞争的一部分。这样竞争的公平避免了一个社会“大锅饭”或“平均主义”的产生。在一个合理的社会中,每个人的财富占有率一定是不同的,这是竞争的必然。只要竞争还存在,在终点的参差不齐就不可避免也不应该避免。 伦敦,也许是当年科学和民主在大工业时代战胜社会贫困和不公的最瞩目的战场,而大英博物馆(图8-1)无疑见证了这一切。大英博物馆,这个如雷贯耳的名词,她不仅意味着艺术、文化、历史和政治,也倾注了几乎所有人的想象和争议。她也是我从巴黎坐“欧洲之星”列车去伦敦作“一日游”的唯一目的地,清晨从巴黎出发,两个小时后就抵达了伦敦。我一头扎进大英博物馆,一整天全都花在了那里。博物馆像时空隧道,让我一日便游历了万年,把我从现代带回到了史前文明、古埃及、古希腊、古罗马、中世纪、文艺复兴和近代,再回到现代。在这浓缩的历史长廊里,文明和野蛮的较量,进步和倒退的对比,令人感慨万分。在古希腊时代那睿智和平和的哲学背景下,大工业时代的激越和冲突更显得突兀。

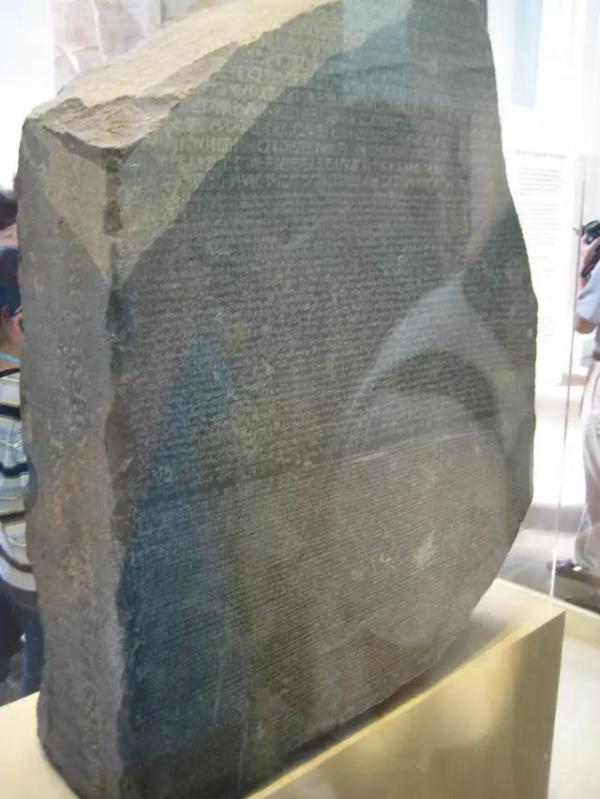

图8-1 伦敦大英博物馆(笔者摄) 当我带着犹如乱麻的脑袋从大英博物馆钻出来时,已近黄昏。原本以为对大英博物馆已经了如指掌,参观仅仅是证实一下自己的看法,看来并非如此。但是,错综复杂之间,那头绪却是更加清晰了,正如同那块陈列在博物馆中神秘的古希腊托勒密时代亚历山大城的“罗塞塔石(Rosetta Stone)”(图-2),尽管镌刻于其上的古埃及文扑朔迷离,却由于有古希腊文的同在而有了解答的办法。我没有走向火车站,而是朝相反的方向,走向了泰晤士河,以期泰晤士河的晚风梳理我头脑中的乱麻。虽然大工业时代初期的嘈杂,已经远离了这座城市,但是仲夏泰晤士河的黄昏,依旧喧嚣。在这里,和许多当年热情地拥抱了“文艺复兴”的地区一样,“绝对贫困”已经无可救药地远去了,“相对贫困”的“葬礼”也正在进行之中。为它们送终的,是诞生在古希腊时代的两位巨人——“赛先生”和“德先生”。

图8-2 古希腊托勒密时代(公元前4 - 1世纪)亚历山大城的“罗塞塔石”。石碑上用三种不同的文字表达了相同的内容:上部是五千年前的官方古埃及文,中间是当时托勒密时代日常通用的埃及文,下部是古希腊文。“罗塞塔石”因此成为解密古埃及文的线索(笔者摄于伦敦大英博物馆) 在夜幕降临时,我再次登上“欧洲之星”列车,离开伦敦,穿越英吉利海峡的海底隧道,奔向巴黎。在舒适的车厢里,我想到了脚下平稳的铁轨,四周坚实的隧道和头顶波涛汹涌的海峡。这一切都显得如此轻松自如,但是这一切曾经是那样步履艰难和困苦卓绝。是“文艺复兴”后的大工业时代带来了如此巨大的生产力,使得过去的不可思议成为今天的轻而易举。脚下的铁轨已经铺向所有大陆,四周的隧道已经遍及全世界,把曾经看似无法征服的自然天堑,变成在谈笑间便可穿越的坦途。我陷入到无法避免的思考和质问之中:所有这一切,离开了“文艺复兴”可能吗?绝无!没有古希腊文明就没有“文艺复兴”,没有“文艺复兴”也就不会有工业革命。 总而言之,正是科学和民主消灭了“绝对贫困”和“相对贫困”,也只有科学和民主可以消灭“绝对贫困”和“相对贫困”。“绝对贫困”只有在那些没有科学的社会才无法消除,而“相对贫困”只有在没有民主的社会才根深蒂固。人类的精神文明成果——科学和民主,最终战胜了人类物质文明的终极挑战——“绝对贫困”和“相对贫困”。学过数学和逻辑的,都知道术语“充分必要条件”的含义,科学和民主就是消灭“绝对贫困”和“相对贫困”的充分必要条件。让我们用一句拗口的逻辑语言阐述这个结论:当且仅当科学和民主存在,“绝对贫困”和“相对贫困”就必然被消灭。 这是人类社会最伟大的胜利。需要提醒科学和民主的诞生时间和地点吗?两千五百年前,古希腊! 应该指出的是,在古希腊,科学和哲学的诞生和存在并非意在解决民众的衣食住行,而是为了认识自然和人类自己,理解自然和人类存在的意义。这伟大的对知识的渴求和对理性的信念,终于在成为人类最伟大的精神财富的同时,也派生为人类最伟大的物质财富。超脱自然和淡泊名利是古希腊精神的特征,因此,在古希腊哲学中,从来没有把人类分成不同的阶级从而进行斗争的学说,更加没有充满仇恨的让人类对立和不共戴天的理论。古希腊哲学的睿智平和、超凡脱俗和淡泊功利,却在不经意间,为人类提供了解决人类社会最棘手的问题的方法。 在科学和民主为主导下,西方社会从总体上是非常公平和公正的,事实上,在任何具备科学和民主的国度,不管他们是在西半球还是在东半球,在北半球还是在南半球,都显现国家繁荣、人民幸福,更加重要的是公民人格的健全。尽管这样的国家也有问题,人民也有抱怨,但是从整体上来说,她们具有别的国家不可比拟的优势。 科学和民主是不能分割的一个完整的文明体系,亦即,仅仅科学是不够的,而仅仅民主也是不够的。一个仅仅有科学而没有民主的社会将忽略了社会之本——人;而一个仅有民主而没有科学的社会将不可能成为一个理性或求真的社会,因此民主也不可能长久。 民主并不是发现真理的充分条件。每次人类发现和接近真理都是通过极少数人的智慧和勇敢,而他们在当时的观点一般不为绝大多数人认可。因此,人类 真理跨出的每一步都非常艰难,这艰难的一方面来自揭示真理本身的困难,而另一方面则是来自社会多数的对于真理探讨的抵制和不理解。 例如,大地球形和日心说从提出到最终被人们普遍接受居然历经近两千年。从古希腊的阿里斯塔克到文艺复兴的哥白尼(Copernicus,图8-3),日心说的经历是人类探索真理之艰难的缩影;从古希腊的埃拉托色尼(Eratosthenes)到文艺复兴后的哥伦布(Columbers,Christopher,图8-4)和麦哲伦(Magellan,Firdinand,图8-5),对大地球形的认识是科学由少数人掌握的真理战胜大众偏见的典范。直到哥白尼之后很久,绝大部分民众仍不接受日心说。至于大地球形,在被麦哲伦1519-1522年的成功环球航海直接证明之后,仍然不被大多数人所接受。如果那时让全人类对大地是否球形举行全民公决,其结果一定是:大地是平的。

图8-3 哥白尼(Copernicus)

图8-4 哥伦布(Columbus,Christopher)

图8-5 麦哲伦(Magellan,Firdinand) 如果今天让全体人类来投票表决近代物理的“哥本哈根解释”是否合理,结果很可能是否定的。“哥本哈根解释”对于不谙近代物理的绝大多数人来说,简直荒谬绝伦。但正是它,很好地解释了过去无法解释的现象并且准确预言了一些现象。即便“哥本哈根解释”还不是终极真理,它也比那些看起来逻辑正常的对立面(比如爱因斯坦的观点)要正确得多。 因此,民主和真理并没有直接关系,真理不可能由投票的方式来决定。这就是民主的局限,离开了科学,民主将名存实亡、误入歧途,其非但不可能带领人类走向理性和真理,反而会导致集体的愚昧和平庸。 同样,仅仅有科学而没有民主也不能形成一个合理的社会。因为如果这样,社会将失去真正的目标。一个社会如果不能以人为本,那么这个社会就失去了对于人类来说的合理意义,一切成就都会和这个社会的公民毫不相干。 因此,科学和民主对于人类社会来说是一个自洽和完整的系统,它们缺一不可。科学和民主是形成合理的人类社会的充分必要条件,亦即,如果一个社会有科学和民主,其必定是合理的;如果一个社会的科学和民主不完整,其必定是不合理的。 如果说伯里克利的讲演是民主治国的缩影,那么柏拉图的《理想国》就是科学治国的纲领。柏拉图强调了国家领袖必须精通哲学,其大部分即今天所说的科学。正如柏拉图的学园禁止不懂数学的入内,柏拉图也要禁止不懂科学的进入国家管理阶层。 今天的世界,已经绝少有人正面否认科学和民主的价值,即便是最不民主的人也要用“民主”标榜自己,最不科学的人也会把“科学”挂在嘴边。科学和民主的普适性已经不容怀疑。但是对于科学和民主的抵抗却并没有由此而减少或减弱。其实,既然科学和民主是人类共同的理想和价值,何必在意其来自何处? 古希腊伟大先哲们开启了科学和民主的先河,留给人类社会难以估价的精神财富和永不消逝的理性共鸣。科学和民主在古希腊成为理想、付诸实践并且变成现实,这无疑是一个奇迹。人类也许至今还不解这奇迹诞生的理由,但世世代代都将承蒙这奇迹的恩泽。 科学和民主的坎坷历程令人无限感慨,她们曾经随着亚历山大城的图书馆被焚烧的浓烟从人类社会消失,那完全可能成为古希腊文明的绝响,人类社会完全可能再也无法领略其风采。且幸凤凰涅槃,文艺复兴使得这个奇迹在千年沉寂后再次降临人间。 我们可以不信神迹,但难以质疑这是上苍对人类最慷慨的馈赠和最神圣的启示。 科学和民主,人类社会至高的价值、终极的标准和永恒的主题。

注: 【1】“三权分立”在英文中称作“Checks and Balances”,意即“制约和平衡”,亦称作“Separation of Power”,意即“权力分割”。更加准确的表达是其拉丁语词源“Trias Politica”,意即“三权分立”。

|