===================================================== 3月4日, 星期日晚上,我给家里打电话。在和母亲讲完话后,我要母亲把电话给父亲听。我首先要爸爸只听别讲,因为他喘得厉害。相信有圣灵的感应,我一开口便抑制不住 地哭起来;一般情况我本来是难得落泪的,特别是这次,本无哭的理由。哭声伴随着我发自肺腑的期望,要他老人家一定要挺住。我能听到电话那头父亲的喘息声和 应答声,还听到母亲在旁边说:你爸爸在笑。。。。。。 几天以后我才意识到,这竟是我和父亲最后的话别。 国内3月7日下午,弟弟为尚能坐着的父亲洗头、理发。晚上,父亲坐在沙发上看电视。同时甚至还为弟弟的文章提建议:“删繁就简”。然后父亲读了我写给他的一封长信。 美国时间3月7日下午(国内时间2012年3月8日 凌晨),守在父亲身边的弟弟从国内给我打来电话,我感到了一丝的不祥。但和弟弟通话的内容依然是父亲的康复、用药等。虽然弟弟说爸爸的情况不太好,但我们 所有人都认为,父亲至少能够坚持到夏天或秋天。因为从片子上看肺部纤维化程度发展并不快,同时呼吸机或深呼吸尚能够使血氧含量达到正常水平。 大约40多分钟后,弟弟又一次来了电话。我首先听到大洋那边弟弟的哭声,爸爸走了,是那么出乎预料的快。第一次感受最亲的人离我而去,撕心裂肺的痛楚难以言表。我们全家一直都认为父亲在体力上不够坚强;如今在事实面前,我们最后才不得不承认我们错了:父亲的毅力超乎想象。 我驱车离开公司,我祷告;30多年来第一次,我的泪水流淌了一路。。。。。。 父亲1934年出生于榆次的晋商名门望族。早年,随祖父在战乱中漂泊、求学。他不但精通金融财政,而且博学多才;他古文、诗词素养颇高,字体飘逸洒脱。50年代在北京时即已初露锋芒,曾任北京密云水库后勤科副科长。因家庭出身的缘故,不能得志。60年代为了家庭团聚而回到太原。曾多年担任太原市和山西省财经、金融领域写作组组长,为省市领导撰写财政金融方面的讲稿和国民经济计划草案。73年,再一次因家庭团聚的缘故回到榆次故里。 父亲几乎一生都从事与政府相关的财政金融写作工作,退休前返回到晋中地区人民银行。他的直接上级、同事和下级中,官至省级、厅级者众。父亲说过:有状元师傅没有状元徒弟。自信与洒脱溢于言表。 父亲天生皮肤白皙细腻,虽玉环飞燕不能相比;他仪态儒雅、形色从容、风度翩翩。父亲一生宅心仁厚,扶危济困,助人无数;他正直无私,品行高贵,耻于钻营;他体察人情,不卑不亢,大家风范。吾父既不争名、亦不趋利;他处世态度超然,为人豁达大度。他不党故无朋,他德高而友众。 人们常言:无商不奸。可是出身晋商传统世家之吾父,其诚实之情形,我迄今未见有其二。就是善意的谎言,在我的脑海里父亲也从未有过哪怕一次。一是一,二就是二,在如今的时代,他的诚实和“傻”只有一纸之隔。 父亲洞察世事,风趣幽默且智慧过人。他业余时间酷爱下棋,但从未曾看过棋谱。吾父靠天父赐予的悟性,轻松称雄棋坛一方。90年代,父亲曾经率领并代表山西省银行系统象棋队参加全国比赛。吾弟生来得父遗传,幼时得我启蒙,棋艺精湛,亦胜飞云远甚。 父亲不但欣赏、精通,而且唱得好京剧。如今和以后,电视里京剧的调门必会催我思父,在我的印象中,坐在电视机前听戏唱戏的,只有父亲。 在 我的印象中,父亲从来就是严父。从我小的时候起,他对我就相当严格而满有深爱。我不能忘记的是我十几岁时,他和母亲以及我在一起,给我们讲解、分享白居易 的“观刈麦”;李斯的“厕中鼠与仓中鼠”等等经典时的场景。我的每一句谎言和神态,都逃不过父亲的法眼,因而备受责罚。从记事起,我的印象中,父亲从来就 不许我哭;男子汉嚎啕流泪,在吾父眼中视为耻辱。此外父亲对我们的餐桌规矩、为人礼节方面也从不含糊。在父亲面前,我从来不心存侥幸。 我在小学和初中期间,因为家庭出身问题而备感压力。回家和父亲谈及,是想寻求帮助。他一面瞒着我去和学校交涉,一面激励我:韩信尚受胯下之辱,区区小事不要放在心上。 其实父亲那时受到的压力,比我们大何止百倍?他的前途受出身影响,他的生活同样困难重重。记得70年代,我们都吃榆树皮高粱面。父亲天生娇贵,本吃不得那些难以消化的食物。但是他还是执意要和我们同甘苦,我永远不能忘记父亲吃完榆皮高粱面后因胃难受而痛苦的表情。 苦中作乐,父亲常带我们弟兄去潇河边的树林中采蘑菇,到潇河里摸鱼。对于这些“资产阶级”生活方式,我当时暗暗的感觉是羞愧,但在父亲看来却是难得的欢乐。在村人面前,当时的我是自卑的;在村人面前,父亲则有永恒的自信与洒脱。 不知不觉中,随着我们长大,父亲对我们之宽容与放手又是那么的坚定。可以这样说:对我们所作出的一切决定,父亲最多询问、提醒一下,他一概尊重我们自己的抉择。 儿时我们对父亲的一切都习以为常,后来我们才逐渐认识到,父亲在平凡中显示出与众不同。 母亲维持我们的家庭、照顾我们的父亲,五十余年,直至最后一刻。父亲走时,神态安详并有母亲和弟弟守在一旁。 。。。。。。 当我从美国返回榆次家中时,进入眼帘的是满院的鲜花花圈和满院、满家的亲戚、友人;桌上是吾父遗像。我和母亲、弟妹抱头痛哭。头一天晚上,我就睡在父亲生前睡过的地方。 父亲的义不仅留在来的和没有来送行的人们记忆里;就是在他人生的最后一站,——榆次殡仪馆也再一次得到见证。卢副馆长的父亲,榆次老干部卢振哉,40年代曾是我家两湖“聚兴顺”商号主事,他80年代又受到过父亲的重要帮助。这次碰巧遇上父亲的事,卢副馆长不仅帮前跑后,而且还自发为父亲的追思会亲撰挽联: 德才兼备,棋艺超群,人间楷模 名门英豪,抚儿育女,蒙神赐福 挽联和横批“荣归天家,安息主怀”一起,投影在追思大堂的正前方。 追思会的女主持人海燕,她的公公刘先生,竟然也是父亲当年帮助过的人。 哀乐声声,父亲在鲜花丛中安睡,身上覆盖着十字旗。前来为父亲送行的,有亲人、领导、同事、和友人近200人。追思会有牧师证道、诗班献诗,飞云追忆了父亲生平。 追思结束后,我抱着父亲遗灰,车队开往故乡王村的墓地。 进村了。 那是父亲,及我们的出生和生活过的地方。我念着:爸爸,现在我们就在王村;我默念着:爸爸您看,左边是您出生和生活过的,曾经的大院;现在只留下了一道高墙。行过干渠;那干渠在50年代穿越了诺大的祖坟,我念着:爸爸,这里右手边曾经是先祖歇息之地。 紧接着不远,父亲到了他的安歇之所。在祖父祖母坟头前面,他歇了。东面不远,曾经是列祖列宗歇息的地方。 。。。。。。 父亲的后事办完后,我在家和母亲、弟妹们又待了几日。 3月17日返美前,望着北京的大街小巷,那些父亲经常提起的街名让我哀伤。那天, 北京的大雾整整弥漫了一白天。我在机场也就滞留了一整日,呆呆望着窗外大雾。那雾是天父让我留下来专门静心思念父亲而起的。 3月18日,我回到了美国。 19日,我在上班的路上,才注意到芝加哥满目的绿草和绽放的迎春花、玉兰花。仅只十来天时间。这是天父因着父亲而送上的特别美意和安慰,因为这花、这草今年来得特别早、不同寻常的早。 前天,我很长时间以来第一次梦见了父亲。我没有在梦里看见父亲,但梦里听见了他一声洪亮的咳嗽声。梦里,我无比兴奋地告诉母亲:爸爸病好了,因为他的声音底气十足,是那么有力而健康。 我的潜意识里,似乎依然像往常那样,期待父亲好起来;有问题了好像依然想着能打个电话问问父亲、协商一下。 醒来,带给我惆怅、伤感和思念。我意识到,吾父到天父那里去了。我已经不再能和父亲直接交流,我只能在我的记忆里追寻父亲的影子,透过他留下的日记和回忆录来纪念他。 愿我父在天父怀中安息

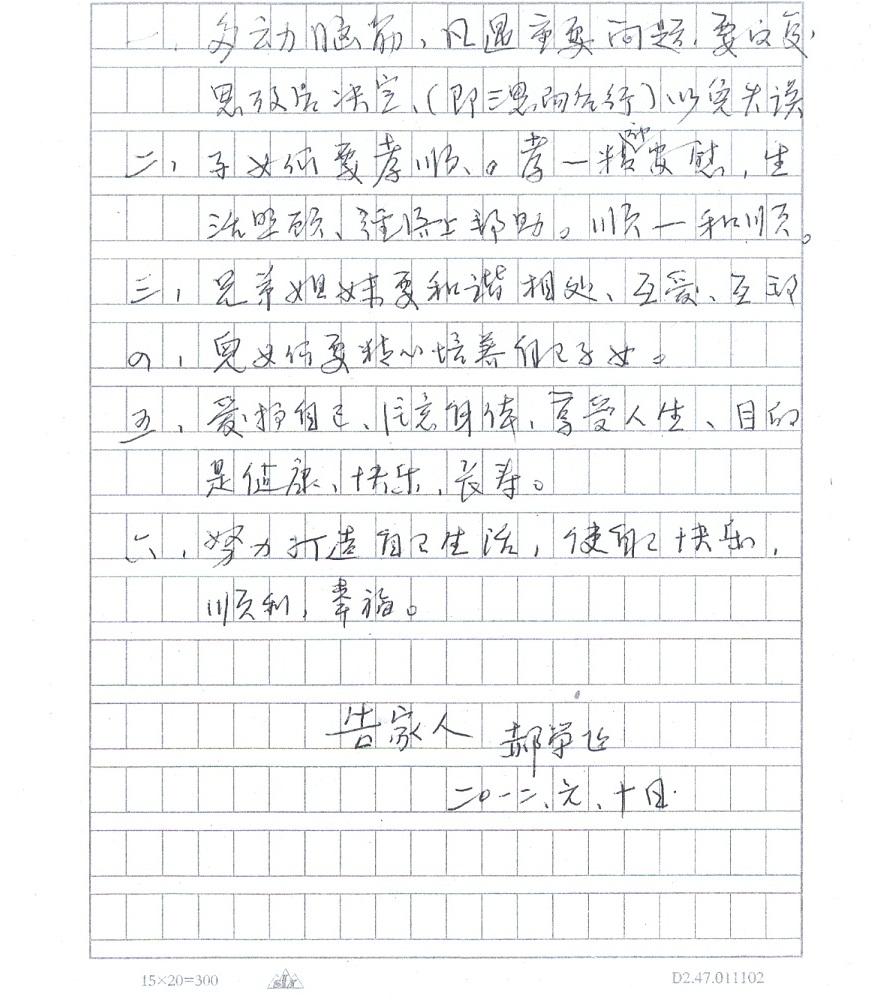

父亲遗嘱告家人

|