前言 1989年6月8号,明尼苏达大学校长Hasselmo给我个人写了一封亲笔签名信,这是明大建校160多年来校长头一次主动致信单个中国学生学者。他代表明尼苏达大学对我表示关心和支持,对明大校园中国学生威胁言论自由的暴行表示愤怒和强烈谴责。并把他们暴力压制我言论自由等同于天安门广场镇压学生的行为。我怕那些民运暴徒以此为理由攻击Hasselmo先生,除了几年前在小范围介绍,一直没有对外公开这封信。今年年初,Hasselmo先生以88岁高龄仙逝,我终于可以公布这封信了,看看在一个美国大学校长眼里,三十年前那些自喻为“民运精英”的留美中国学生都是些什么货色。

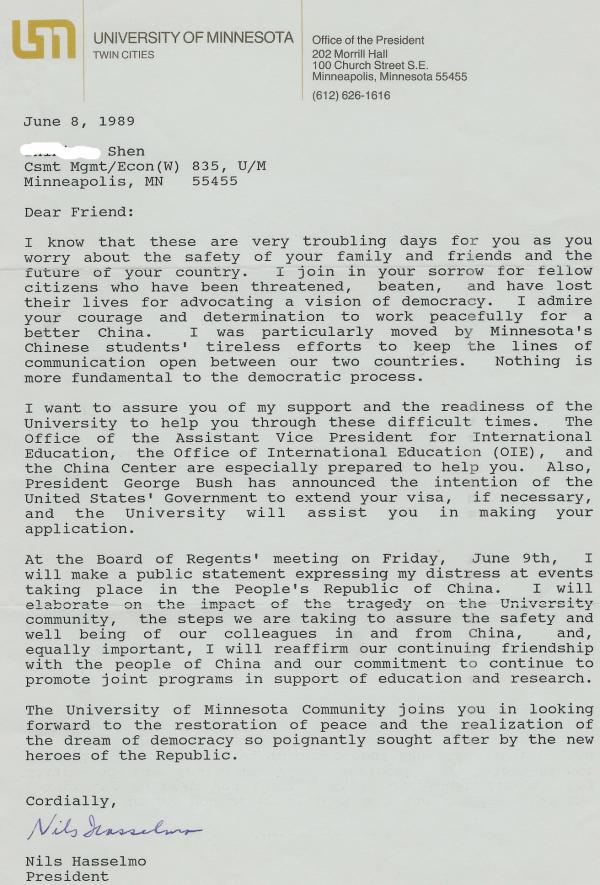

附录: 明大校长Hasselmo先生给我的亲笔签名信

明大校董会会议记录

字小模糊,打印如下

To: Deans, Directors, Department Heads From: Shirley Clark, Acting Provost and Vice President for Academic Affairs (signature) Subject: Denial of academic freedom in response to the crisis in China In a special report to the Board of Regents on June 9th, on the crisis in China, President Hasselmo makes the following statement: “We abhor the violence that has taken place. We find intolerable the undermining of academic freedom and the denial of freedom of speech and assembly. I must add that these rights and standards must apply here as well. We will not condone on our campuses any threats or violence against individuals who express their opinions about the direction of events in China. Whatever their opinions may be. There can be no double standard or compromising of these fundamental rights. The freedom to assert one’s ideas openly, even when they may be unpopular, is at the heart of the University. Without these rights, there would be no university in the true sense of the word. Similarly, without these rights, there would be no democracy and no government of the people. And this is precisely what we have witnessed in Tiananmen Square.” I am sorry to say that this message needs to be conveyed to some individuals in the University community and especially to a few students and visiting scholars from the People’s Republic of China. As emotional and worried they may be and desirous of promoting changes in their country, we will not tolerate any violence or threats against any member of the University Community. Should you be directly confronted with an incident of this sort, I would like you to report to my Office. I would also appreciate your informing anyone violating these principles that I will initiate academic disciplinary action against them for the purpose of dismissing them from the University. Thank you.

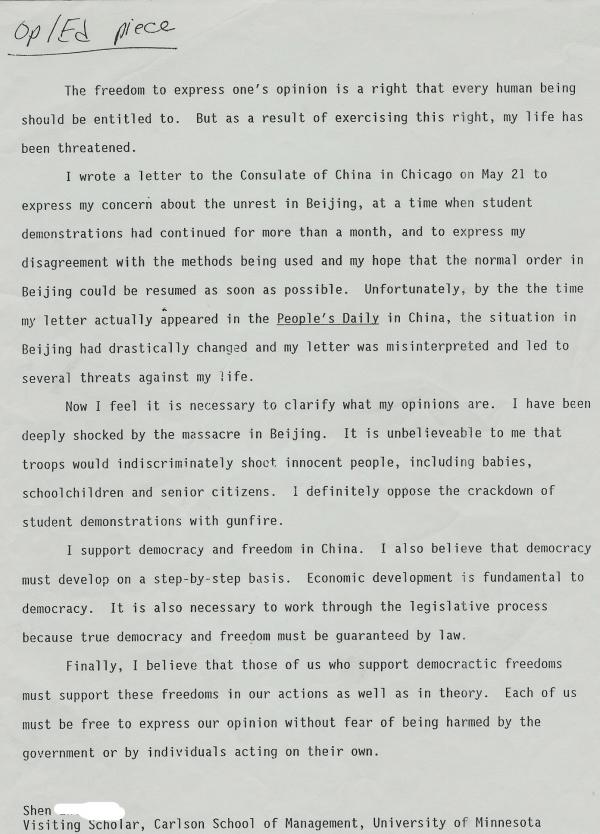

我应校方要求写的声明

我在美国的“六四”经历

1989年5月,明大一伙民运积极分子没有召开全体中国学生学者会议表决,就以全体的名义发表声明支持北京的学运。我一看自己“被代表”就火了,你们不是要民主吗,怎么就不尊重我的民主权利就代表我?我于5月21号给芝加哥领馆写了一封信指出,我对所谓“明大全体中国学生学者”的声明根本不知情。 1989年夏初我到美国已经近两年了,还在一对美国老夫妻家里住过几个月。他们接待外国学生的目的之一,就是向他们介绍美国。所以我对美国的立国思想和管理体制有一个比较清晰的轮廓,对美国的民主,自由,人权的认识也比当时许多中国人深刻。所以,当中国传来学生为民主游行,绝食时,我很不以为然。民主制度的基础是普及国民的民主法制意识,提高全民素质,这是个教育过程,而不是靠示威可以达到的。 我是文革过来人,见过什么是学生运动。所以对学生领袖极端反感。他们不过就是一帮社会最底层,穷山恶水出来的泼妇刁民。野心勃勃,想通过造反一步登天,进入国家领导层。中国自古就有:“想当官,造反受招安”的说法。文革的五大学生领袖除了聂老太以外,全是“根正苗红,贫下中农”出身。为了向上爬,他们穷凶极恶,心黑手狠,甘当四人帮走狗,对老干部,老教授大打出手,用无辜者的鲜血染红自己的顶子。然而,江山代有刁民出,文革的学生领袖还在监狱服刑,新一代野心家就又跳出来了。 文革的经验告诉我,当群众积极参加一场运动时,其领导人心里所想的,与他们喊的口号完全是两回事,群众的热情成了他们实现个人野心的工具。更何况争取民主要用民主的方法,运用法律手段去实现奋斗目标。他们并不真是要反腐败,要民主,而是自己要享受腐败的特权,和做人民主人的地位。以阶级斗争的理论和实践去推翻一个政权,决不会产生一个民主政权,无数历史和当今的事例早已证明了这一点。一个美国记者以她的亲身经历写了一篇报导,认为学生的所作所为,正是他们自己所反对的,因为他们只接受过阶级斗争的教育,没接受过民主制度的教育,所以根本不懂如何争取民主。她举了一个例子。北大的一篇文章说,“民主是当今世界不可阻挡的潮流,顺之者昌,逆之者亡”。民主就是要保证每个人都有表达观点的权力和自由,仅仅因为观点不同就要人家灭亡,与民主精神实在是南辕北辄,比专制还霸道。这些争民主的口号,和文化大革命的阶级斗争口号又有什么区别。 根据我在文革的经验,我对这种打着民主的幌子,干的却是阶级斗争的勾当十分反感。而且他们的行为本身就没有民主可言。中国学生会连全体会议都不召开,连举手表决的过场都不走,就以全体学生学者的名义发电报支持他们在国内的同流。我已经习惯了美国的民主制度,实在无法忍受这种“被代表”的独断专权行为。5月21号,我给中国驻芝加哥总领馆写了一封信,声明他们所谓的“全体”不包括我,认为他们的做法与民主精神是背道而驰的,只能制造混乱。领馆来电话问我的观点可不可以公开发表?我说当然可以,我没有必要隐瞒自己的观点。让我没想到的是,六四开枪,6月5号我的信就登在人民日报海外版上,把我推到风口浪尖上。 我的信大意如下: 1) 民主与自由要以法制来保证,而法律的形成和发展是个长期的教育普及过程,不可能靠一场运动实现。学生口头上要求法制,但要求中央领导表态承认学生爱国,实际上还是要求人治。 2) 任何国家都不可能在动乱中实现民主和发展经济。民主,自由只是上层建筑的部份,以破坏经济基础发展求得自由,民主,最终连起码的生存条件都会被破坏。 3) 一场严肃的(反腐败)政治斗争已变成“文化革命”的个人攻击,这绝不是积极解决问题的态度,而是一场动乱的开始。一旦动乱开始,不仅学生,政府也难以平息,倒霉的还是广大人民。一旦局势失控,中国将会面临比“文革”更大的灾难。 4) 支持稳定,渐进,在法律保护下发展民主自由,反对以损害别人利益,破坏经济的手段去实现自己的目的,反对以任何理由制造动乱。 当时我刚从美国老夫妇家搬出来,和几个中国学生学者合租一套公寓,每天早出晚归,忙着写论文,和中国留学生根本就没来往。6月6号晚上十一点,公寓来了一个我不认识的中国学生,拿着一份传真过来的文章问我是不是我写的。因为我从来不看,也没处看人民日报,看了才知道就是我那封信。他又问有没有修改,我说没有。我向他简要介绍了写这封信的背景,并希望有机会澄清我的看法。他说我可以写一个声明,他们想法发布出去。我马上写了一份声明,给他拿走了,我天真地以为这事就完了。 第二天一上班我办公室的电话就响个不停,大都是用蹩脚的英语念我的名字,得到回答后,立刻用中文破口大骂,其内容基本上都是文革批斗阶级敌人的用语。不少人公开威胁我的生命,他们说,美国是自由民主的象征,必须用一个声音支持中国的民主运动,绝不允许支持共产党的声音存在,所以必须要我的“狗命”。某人宣称要把我和某总理一同送上绞架。(与总理并提,真是高抬我了)。还有人要给我出钱买“八大件”回国与“反革命”作斗争。这些电话不仅没吓倒我,到让我不由的冷笑。文革中我因质疑毛泽东的个人迷信,被打成反革命,几乎被判死刑。如今在自由世界的美国,又因对民主运动持不同意见,再次受到“电话批斗”和生命威胁。你说这独裁和他们的“民主”到底有什么区别。 由于我的生命安全受到威胁,我决定澄清自己的立场观点。我知道当地报纸有一个华裔记者,就给她打了一个电话。她听完之后,立刻在电话上对我进行采访。6月7号,这篇报导就见了报。我拿报纸给系办公室的工作人员看,他们立刻紧张起来,把文章复印数份分发给警察和院长办公室。系办公室把打给我的电话转入总机由值班秘书回答,管理学院安排校报记者对我进行专访,以澄清事实。院部还委派一名秘书与我共同起草一份声明,准备登在明大校报上。管理学院院长亲自写信给我,通报学院为保护我的安全所采取的措施。由于当时电话还没有来电显示,但电话公司会留下记录。一位警官详细询问了我收到威胁电话的时间和内容,然后到电话公司查询号码。这就是真正的美国民主制度,一旦有人生命受到威胁,就立刻高速有效地运转起来,确保每个人都享有言论自由的民主权利。 第二天那个警官又来找我,让我看一份警察立案报告。据他们查到的证据,有俩个人涉嫌在电话上对我生命进行威胁。虽然报告用的是拼音,我也不认识这两个人,我记住了,并找出了对应的中文名字。这些年来,他俩曾试图与我和解,但我拒绝了,我一个也不饶恕。 六月八日半夜,一个中国学生会的头(贫农出身,国家公派),带了几个人,气势汹汹地闯进我的公寓,对我传达最后通牒。我问谁发的最后通牒,他极傲慢地说:这用不着你管,你照办就是了。然后对我宣布了三条“勒令”:1,公开在“中华民国”办的《世界日报》上发表“认罪书”。2,向全美有中国留学人员的大学发送公开认罪书。3,在当地报纸上公开认罪。三条“勒令”无丝毫商谈余地,必须无条件接受,否则一切后果由我承担。二十多年前的文革中,我就被“根正苗红”贫农出身的学生勒令过一会,如今在民主的美国,我又一次被民运份子“勒令”了。我一听火就上来了,但想到明大校方告诫我不要与中国学生冲突,就又冷静下来回答了三条:1,我无罪可认。我的立场和此信的前因后果已在上一个声明和当地报纸的报导中写清楚了。我决不在“中华民国”的报纸上登任何文字。2,我有保留自己观点和言论自由的权力,留美学人应该明白。3,我有权知道谁给我下的最后通牒。他听完一下子就跳起来,指着我说,你不要顽固不化,到时候后悔来不及。他的跟班看到双方僵持不下,就出来打圆场说:第一,可以不用认罪书字眼,如果《世界日报》我接受不了,可改为中立的《华侨日报》。第二,原来的声明须改写。第三,最后通牒是外州来人下的,明大学生会希望我合作以避免冲突或对我采取暴力行动。最后双方达成协议,我把声明改写一下,交给学生会,由他们转送《华侨日报》发表。他看我不接受他的“勒令”,气哼哼地走了。几天后,我去明大东亚图书馆看《华侨日报》,唯独登我声明的那份报纸不见了,看来他们在我声明上作了手脚,怕我发现,把报纸偷走了,好在我还保存了一份底稿。 就在中国学生对我步步进逼的同时,明尼苏达大学和管理学院对我的保护工作也在加紧进行。六月八日,明尼苏达大学校长在校董会向各院系领导发出通知,不允许剥夺对中国危机反应的言论自由。通知指出,“我们必须保证校园内的学术和言论自由,决不允许校园内发生任何威胁和暴力针对那些对中国局势持不同观点的任何个人。任何人都有公开发表言论的权力和自由,尽管其观点与众不同,这是大学的立校根本。没有这个权力就没有民主和自由。我很遗憾地通知全校,特别是中国学生和访问学者。我决不能容忍针对校内任何人的威胁和暴力。如果你们发现任何此类事件,请立即报告我的办公室。如果任何人违反这一原则,请转告他们,我将立即采取制裁措施将他们开除出校。”为了澄清我的观点,管理学院安排明大校报记者对我采访报导,与此同时,院方要我写一份声明,并安排了一个秘书帮我修改,准备登在校报上。声明的第一句话就是“每一个人都有表达自己观点的权力和自由,然而我因行使这一权力,生命安全受到威胁”。这句话给了那些民运份子一记响亮的耳光。 根据校方指示,明尼苏达大学中国中心主任召见了中国学生会负责人,转达了校长要他们停止骚扰我的指示。他们顿时傻了眼。这些人对校方保护我的措施大为不满,说什么需要保护的是他们,而不是我。因为我是中国政府的“特务”,已经向中国政府报告了他们的示威活动,他们回国将会受到迫害,所以应留在美国政治避难,一语道出他们搞民运的真实目的。在校长通知下达之前,应管理学院的要求,一名警察在我办公那层楼电梯口站了一天岗,因为那一层楼我是唯一的亚洲面孔,中国学生想混进来捣乱是不可能的。中国民运份子的“民主运动”,在美国的民主制度面前碰的头破血流。 这些人不仅对我进行人身攻击,还给校,院,系三级有关部门打电话,要求开除我。我所在的系主任告诉我,宾夕法尼亚州立大学中国学生代表打电话给他,要求开除我。系主任拒绝了这一要求,回答说,我们聘请访问教授只根据学术需要,不考虑政治观点。系主任秘书告诉我,那些人说的英语她都听不懂。系主任下令,凡是打给我的电话一律转到系办公室,那些想电话批斗我的小丑们又一次碰壁了。我还收到了一封普通美国人的来信,他看了那篇有关我的报导后,对我的安全表示担心。这封信是他写给地方报纸的读者来信。他认为天安门广场的学生为了争取言论自由而示威,但为什么不允许别人有言论自由。但是,此信并没有登出来,可见美国的新闻自由也是有选择的,你有言论自由,但报社有不登你文章的自由。 那以后,我很希望能参加一些记念活动以表示对北京人民的敬意和哀悼。当我给中国学生会打电话询问悼念活动的时间时,他们回答说,你最好别去,免得挨揍。如果他们的民主就是用拳头来回答不同意见,一旦有了枪,用起来也绝不会手软。那么,他们的民主是什么东西,与专制独裁又有什么区别。明大校长把他们暴力压制我言论自由等同于天安门广场镇压学生的行为一点儿没冤枉他们。文化革命时,我就因为被打成反革命多次被军宣队剥夺参加各种会议和活动的权力,如今又从民运积极份子那里听到这样的回答,说明他们本来就是一丘之貉。在他们的示威中,举着的都是“以血还血”,“血债血偿”或“打倒”,“推翻”之类的暴力标语口号。对中国人来说,这些都是顺理成章的。但美国人却难以接受。美国立国指导思想是基督教义,基督教主张恕道宽容,以德报怨,最反感以暴力复仇。这些标语口号不仅没赢得同情和支持,反而引起美国人民对他们所谓的民主的怀疑。 这帮“民主精英”把文革清理阶级队伍内查外调那一套也搬到了美国,到中国我上过的大学和工作单位调查我的政治背景。没想到竟查出一个有“恶毒攻击”罪名的“反革命”来,令他们大失所望。有一个和我保持联系的中国人曾问我:GCD把你整成这个样子,你为什么要替他们说好话。还有一个洛杉矶某中文报记者打电话问我是不是共产党员。我说我不是共产党员,而是文革中的“反革命”。他很不理解我为什么还要支持中国政府。我对他们说,我出身于儒家学者世家,从小受到的教育就是,凡事以江山社稷,民族利益为重,而绝不是个人恩怨辩是非。那些乱臣贼子,逆党反贼的子孙,企图天下大趁机乱浑水摸鱼的穷山恶水出来的刁民无赖之后,又岂能理解我这个世代忠良之后的胸怀呢。 注:在1989年这一年里,我创下两个海外中国人的记录,一是论文入选美国管理学会(The Academy of Management)1989年年会论文,保持三十年无人能破。二是全世界海外华人唯一公开在人民日报发表文章,用美国民主思想驳斥学生所谓的民主运动,反对“民运精英”打着民主的旗号,干阶级斗争的勾当。有这俩记录,我这辈子值了,没虚度。

|