我认识诺曼·塞图梅罗夫是 在2017年夏,我们76人组团乘坐 NCL 的波罗的海9日游轮,在彼得堡有两天下船游览参观。我们分三个大组,诺曼是我们这个组的导游。两天下来,大家交口称赞:他的英语标准流利,历史人文知识丰富,给我们的参观解说引人入胜,更知道在关键时刻停下带大家到一个舒适的地方喝水解手,那个地方不是书店就是画廊,并无把大家引导那些礼品店之嫌。一次居然到了挂着"欧根 奥列金"牌子的咖啡店。这样的店一般是不接受不喝咖啡就小解的顾客的,而且好多需要旅游者排大队的地方他都能用某种“理由”让我们率先进入,说明他的在导游圈子里人缘交往不错。自然而然,作为旅游者的我们给他的小费也大大超出了旅行社建议的数目,我还私下给了他几张 $20,在当时 1dollar : 62Ruble 的兑换率下,他是太满意了。

诺曼·塞图梅罗夫

就在那个普希金的韵文小说的主人翁《欧根·奥列金》咖啡馆外,我与这个年青人进行了比较深度的谈话,一下就拉近了我们的距离。他三十多岁了,在彼得堡当导游已经近十年,是licensed /certified freelence tour guide,这次是受雇于彼得堡著名的Alla Tours为我们带团。 分别时我们彼此留下了联系信息,回去就进行了Email通信,用Whatsapp聊天,甚至Facetime 电话视频交谈。 我自幼在中苏友好的气氛中出生成长的,我们唱“莫斯科——北京”,苏联少先队队歌,看苏联电影,读俄国和苏联小说,和苏联中小学生通信,......一直到1960年中苏关系破裂,但心中却深藏着苏维埃红十月情结几十年,哪怕文化大革命,上山下乡也悄悄哼唱着“喀秋莎”,“山楂树”,“伏尔加纤夫曲”。明知从小被洗脑,但如今有了这样一个彼得堡的俄国朋友,用英语沟通,能说会道,真是重新点燃了我冷却多年的“俄罗斯激情”。 如果谈到比较大的话题,他会给我推荐一些文章或电影。那些电影大多能在网上找到,一般是需付费的,我都尽量找到付费就看了。但我发现影片的味道变了,越来越像好莱坞电影,而不是我自今回味无穷的“老苏联电影”,我想我是“中毒太深”了。也可能与电影无关,是少年时代的感觉一去不复返了。 问道俄罗斯老百姓的生活,他在彼得堡出生和长大,应当是比较真实贴切的。他回答房租水电气费很低,但并不是免费的,而且房屋老旧,面积很小。他和当小学教师的太太及12岁的女儿目前是租房住。他母亲至今还住在集体宿舍,与多户人家共用浴室和厨房。他正在申请房贷,希望能在郊区买一套二手公寓,这是他们目前能够负担得起的,彼得堡的房价太高了。另外他还准备筹钱,让母亲也能够搬出集体宿舍到政府提供的老人廉租房。 和大多数俄国人一样,他们有半年的时间是住在乡下的“Dacha”,Dacha传统上是一种小型的避暑木屋,几个世纪以来已成为俄罗斯大城市居民的真正住所。 俄罗斯城市,尤其是莫斯科,彼得堡,因交通拥堵而闻名,周五和周日晚上尤其严重。部分原因是城市居民争先恐后地前往他们的“Dacha”,在乡村度过一个轻松的周末。 一开春就请人用拖拉机把Dacha 周围的土地粗耕一遍,然后Dacha的主人会以极大的热情精耕细作,种上瓜果蔬菜。大宗种植的是西红柿和土豆,需精心照料的是如覆盘子之类的浆果。Dacha不但解决了人们大半年的绿色食品供应,还得以享受了大自然中的休闲放松。每年夏天,俄罗斯的城市都几乎空无一人,数百万人逃离闷热、狭窄的公寓,重新回到他们在乡村的根。这就是俄罗斯生活! 诺曼骄傲地展示他母亲在祖上几代人传下来的Dacha 屋前屋后的“耕耘业绩”。

每个周末在Dacha 吃母亲准备的丰盛晚餐,蔬菜水果,果酱蜂蜜都是自家产出。

屋前的小石板路也是父亲生前亲手铺就

母亲喜欢种花,屋前屋后都种满了,从不嫌多。

深秋了,Dacha的门窗都钉上密封,回到城里的,全家共聚周末的晚餐。

诺曼的母亲和诺曼的女儿(2021年)

我注意到诺曼留起了胡须,一反过去白面书生的文青模样。问起原因,他说如今的男人以留胡须为时尚。是吗?我还是有所保留。 我以前就觉得他的面孔不像斯拉夫人,估计是否有中亚西亚加盟共和国的血统。后来的交谈里得知,他父亲信的是穆斯林,对儿子在美国海外宣教队的呼召下皈依基督教大为光火。那大概是在2000年左右,离普京在2016年以反恐为名,对传教活动和传福音实行更严格的限制很早以前。但俄罗斯的基督徒转入地下,以家庭教会的形式继续活动。诺曼说,在信仰基督以前,他从未信过俄罗斯东正教,也更没有信过穆斯林。一次视频中,我还与诺曼在一个圣诞节晚餐中见面。那是在他朋友家,在座的还有两个美国人,史蒂夫夫妇,就是他们带领诺曼信主的。他们离开俄罗斯去其他国家宣教有一段时间了,这次是以旅游者的身份到彼得堡和主内兄弟姐妹重逢。 既然他父亲是穆斯林,那么他不是斯拉夫族,莫非是鞑靼人?我的猜测是对的。诺曼后来告诉我,他们祖父那一辈就住在克里米亚,一个鞑坦大家族,现在都还有很多亲戚居住在那里。他爷爷在克里米亚被德国占领军枪杀了,因为他是共产党员。这说明不是所有鞑靼人都与德国人合作。也正因为爷爷被杀,奶奶带着一大家人先后逃出克里米亚,他最后得以在彼得堡出生长大。

诺曼的母亲,有点像《莫斯科不相信眼泪》时代的苏联妇女

诺曼的父亲,服义务兵役时的照片

诺曼说起他父亲很是爱恨交织。原来他父亲年轻时英俊聪明,且雄心勃勃。在海上服务时,一心想进海军学院。但鞑靼人的出生相当于中国的“黑五类”让他始终不得志。他借酒浇愁,给母亲无尽的痛苦。“多少女人为爱我父亲心碎,他最终选择了我母亲,但最后还是让她心碎!” 父亲为儿子选择基督教而盛怒,又因饮酒过度而早逝。诺曼对父亲始终耿耿于怀,与母亲感情深厚,并为颇具艺术才能的母亲中年守寡而心疼。

父母和朋友,右面是父亲和母亲

父亲去世前不久,最后的一张留影

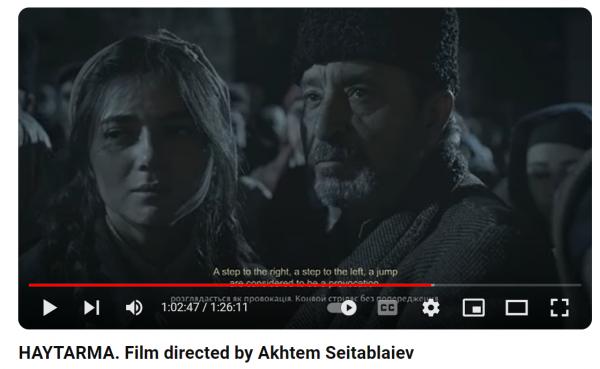

疫情期间旅游终止,诺曼开始在网上教授英语为生活来源。我们的联系又多起来。就是在那个时候我才在他的指点下开始关注克里米亚鞑靼人被斯大林流放到西伯利亚的历史。他给我介绍了一部电影《Haytarma》。 Haytarma(克里米亚鞑靼语:Qaytarma,意思是回归、返乡)是一部 2013 年的乌克兰时代剧情片。它以 1944 年克里米亚鞑靼人被驱逐为背景,描绘了克里米亚鞑靼王牌飞行员,苏联英雄阿梅特汗苏丹。Haytarma 也是最受欢迎的克里米亚鞑靼民族舞蹈的名称。

YouTUbe免费观看网址:https://youtu.be/MeEZ9C6kC9k?si=c1nWj_fInpB2q0P5

我想诺曼的胡须也是他族裔意识逐渐苏醒后对自我的新认同吧。但他告诉我他认同历史文化上的俄罗斯多民族国家,而不是狭义的俄罗斯族的民族主义。他热爱普希金,他热爱出生居住成长的彼得堡,他不能想象自己能与博大精深的俄罗斯文化分开,但他又是苦难深重的鞑靼族后代,他不能压抑心中的呼喊! 疫情中,他开始了返乡寻根之旅,几次探访克里米亚的大家族。苏联解体后,新的政策允许1944年被流放西伯利亚的鞑靼家庭返回克里米亚家园。 返乡潮起于1967年,大规模浪潮发生在苏联解体后,当时有超过20万克里米亚鞑靼人离开中亚返回克里米亚。

克里米亚的鞑靼后代返乡了!

老照片里,在克里米亚家乡,外婆抱着出生不久的母亲

爷爷的妹妹,诺曼的姑婆抱着她出生的儿子——父亲的表兄

从西伯利亚回归的鞑靼家人,已经又在克里米亚扎根生子了

年轻的生命是旺盛不可抑制的!

2022年10月,在俄乌战争全面升级后的8个月,诺曼在脸书上发了一个简短的通知:朋友们,可能你们在一段时间内没有我的消息。由于众所周知的原因,我将离开这个国家一段时间。希望你们为我祈祷,祝愿我一路平安!

哈哈,诺曼也“润”了! 早在三月份他就在Email里写道: “我们在噩梦中越陷越深。所有独立媒体都被封锁。如果你在社交媒体上发布反军事的内容,你很容易就会被判入狱长达15年…… 如果我那年一月在华沙去美国领事馆签证,而不是在莫斯科申请美国签证,我有可能获准的话,我本可以见到你的。无论怎样我迟早要离开这个国家,所以有一天你可能会在你的客厅里看到我。 我认为这种进攻的场面太过分了…… 第一批征兵大概不会轮到我头上,但时间拖长了,我这个年龄段的也得去。 你有什么感受?请谨慎行事。WhatsApp 不安全!” 2022年2月,俄罗斯突然进攻乌克兰,那个时候我还不能设想他就这样贸然离去。他一直是想来美国的。

自我认同后的鞑靼人诺曼

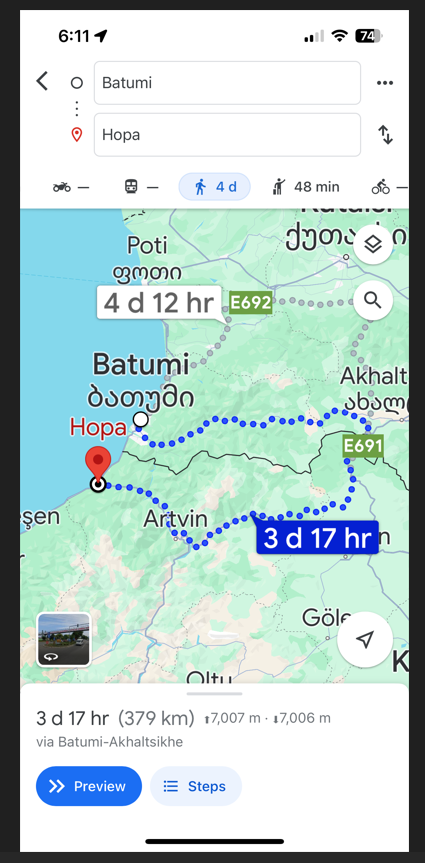

他从彼得堡先飞到克里米亚的塞瓦斯托波尔,又从那里坐巴士到了格鲁吉亚边境小镇巴图米,再从巴图米走路过境到了土耳其那边的霍帕小镇,可谓翻山越岭,有志者事竟成。

刚到土耳其的诺曼住在俄国人集聚的安塔利亚,立即访问了附近的历史遗迹佩尔加古城

借住在先到一步的朋友家,朋友的太太有土耳其血统

朋友经营着一家小咖啡馆维持生活,每天可以品尝到正宗的土耳其咖啡

闲时在海边钓鱼,让心惊肉跳的整个人放松一下后再做下一步打算。

(未完待续)

|