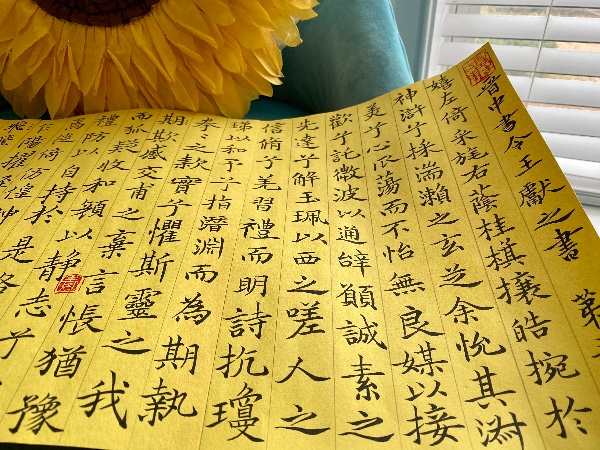

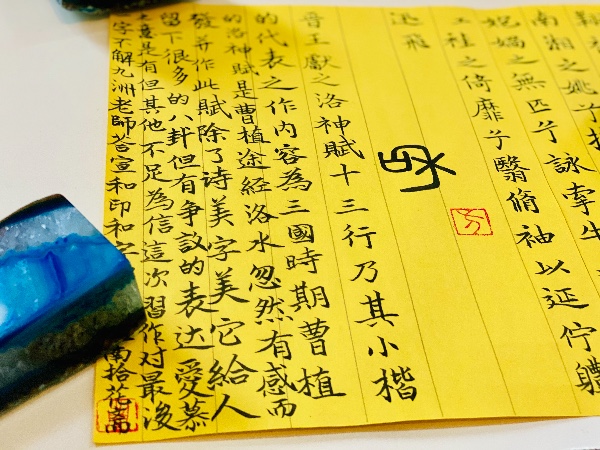

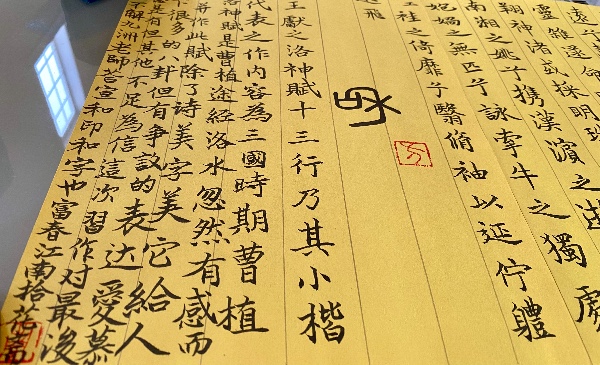

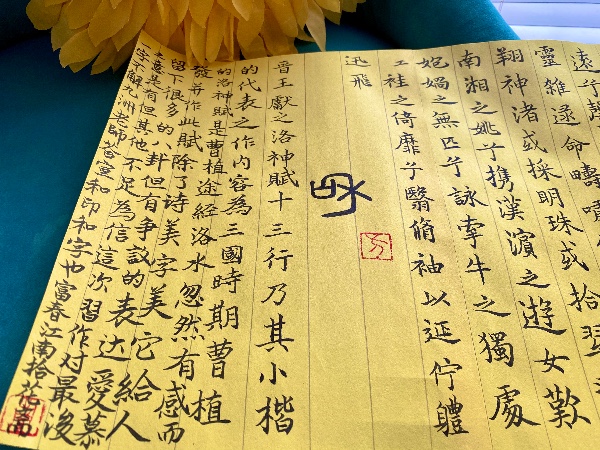

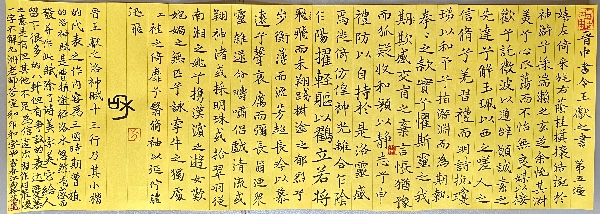

这次临习发现一个小尾巴,一个“写”(刻拓)的很美的篆字“和”,如下图所示。

过去几乎很少涉足金文、篆书,有写过大多也是蜻蜓点水,知其形而不得其意。说个笑话,我曾经在自己好玩儿的《石头记》上用”朱砂”红笔“刻”印,也是正反不分的(捂脸)。由于多次搬家、迁徙,家父为我刻的几枚私章如今就找到一枚。大约2015年,我在微信群托老乡询问另一位西泠印社工作过的老师治印,遗憾他由于工作繁忙早已不刻印。为学书画,不得不舍近求远,最后七拐八拐的,花了5000元刻的富春江南、青、青三枚印章。至今也不明白为啥一个字,篆书还有那么多种的刻法和设计。

说到学习篆书,我知道,有一些专家提倡不应从楷书开始,而最好从隶书、篆书开始。我琢磨着,一是可以细心体察、体会象形文字最早的起源、意思,还有就是写法有规律,小白都可以从描开始入门,进步快捷。从小就知道,我爷爷、父亲都是从学习隶篆开始的,老家的叔伯也如此。慈父曾经让我跟着学写,我一百个的不乐意,觉得太死板,不生动,不好看,那不好看当然就不想学啦。现在,看到身边有一些老师的篆书真的写的非常之生动和典雅,慢慢的开始心有所动了。

对于篆书,个人内心偏好雍容华贵,典正优雅,稳重飘逸的铁线篆,李阳冰、邓石如的就不错。有人觉得它属于印刷体,我倒是觉得,看似简单,那线条要写出韵味、气息,其实是很难的,它和草书一样,非常考验个人的运笔功力。有的人写铁线篆,线条如草,软弱无力,而高手可以做到虽纤细却如钢丝,同理,草书也是草而不潦,狂而不野。这没多年真功夫可是不行的。若是要看一个人的字写的好与不好,先让他拉几根线条看看,一目了然,高下自分。有酝酿“拾花斋”的大印,估计会采之,只是目前还没找到合眼缘的材质,留待机缘成熟时再刻了。

言归正传,一开始我觉得是“咏”字,反复琢磨又觉得是否还有一些比较特别的寓意呢?懒得上谷歌大学,为稳妥起见,最好不要是是而非,不懂装懂,否则贻笑大方。 有幸与一些做事百倍认真于我的同道中人同行,他们兵强马壮,硕、博、学霸、状元比比皆是,“三人行必有我师”也!于是在书法微信群咨询专业人士。

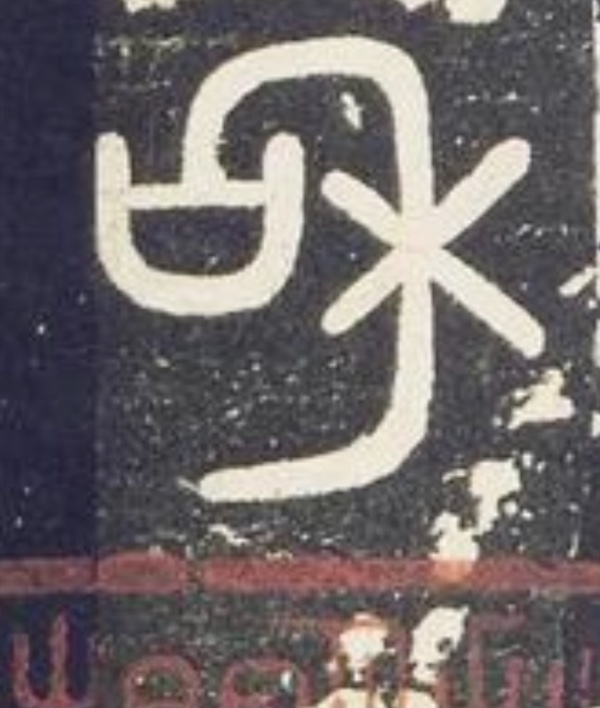

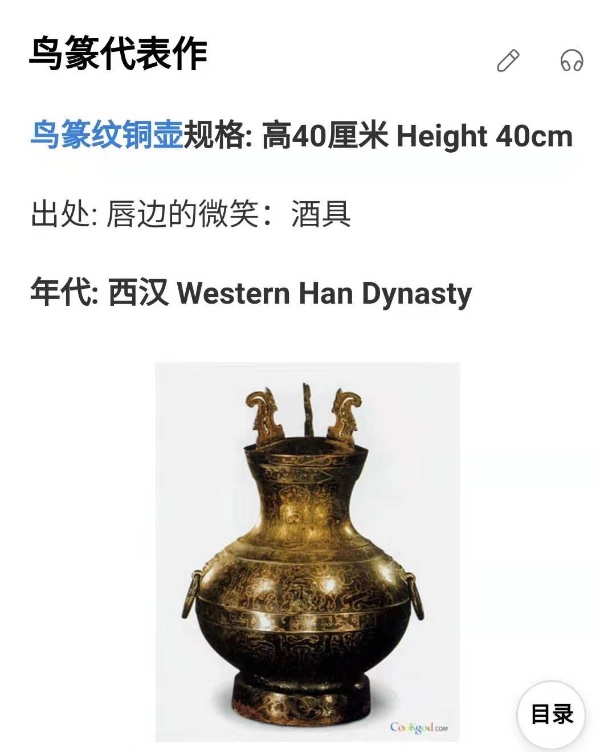

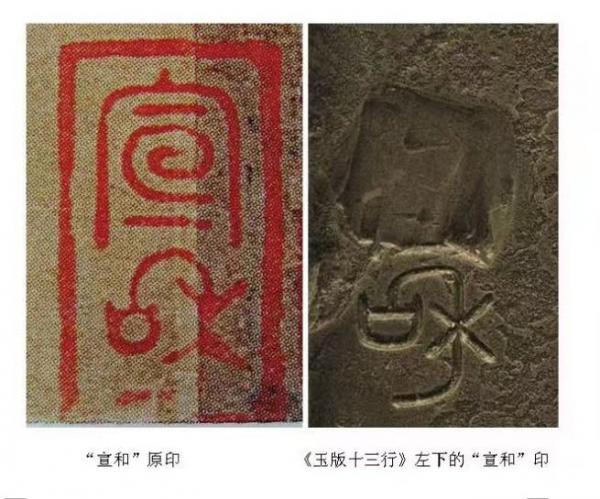

首先获得资深收藏界人士九洲老师肯定的回答,宣和印的“和”字。 书友老陆说,似乎是“和”字,篆书可以左右对调的字好多。 微友Cindy C.说,我把它当甲骨文、金文去猜。每次看金文,总很好奇这些字是怎么造出来的,简直像侦探片。 她还半开玩笑说,这个“和”字的写法与石鼓文的很像,估计下面那个弯过来的尾巴有左右对调180度的意思。当初是好辛苦的创造啊,但篆体也是对金文的简化笔触,后来发展到隶书,更是为了易于公文书写 。现代的简体字其实是失去了文字本身很多文化内涵的。业余时间她正在自学汉字树,希望学习鸟篆。这里有她发的鸟篆纹铜壶图。

微友Finno WXY说,这个 “和”字用了金文和篆书的写法,指很多人吹奏排笛,形成和弦。《玉版十三行》没有写错,但现代简体字弱化了古人创字时含有的天真。

她接着说,宣和七玺中的“和”字用的都是这种写法。

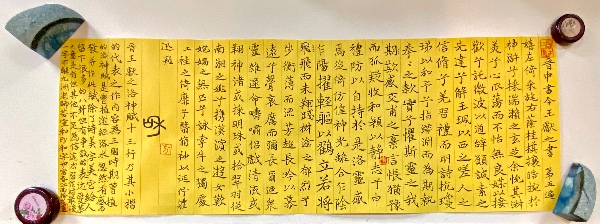

她找来《玉版十三行》里头原来是这样子的:

这个字就是宣统印的篆书------“和”字。OK,终于板上定钉。 我现在算是知道了,原来很多的篆书是从金文里头来的,本着拿来主义,还可以有反着、添加、断开、省略笔画等多种写法。还有就是很多写正规篆体的书友大多会参考《说文解字》或者《石鼓文》。

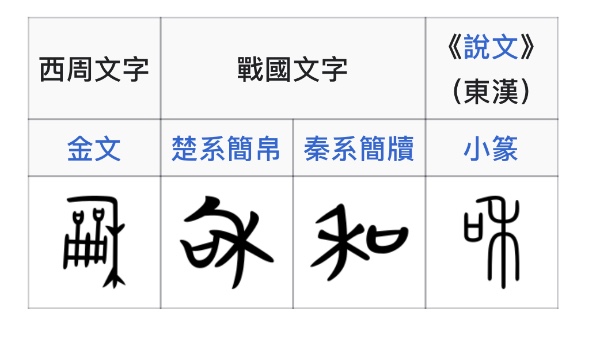

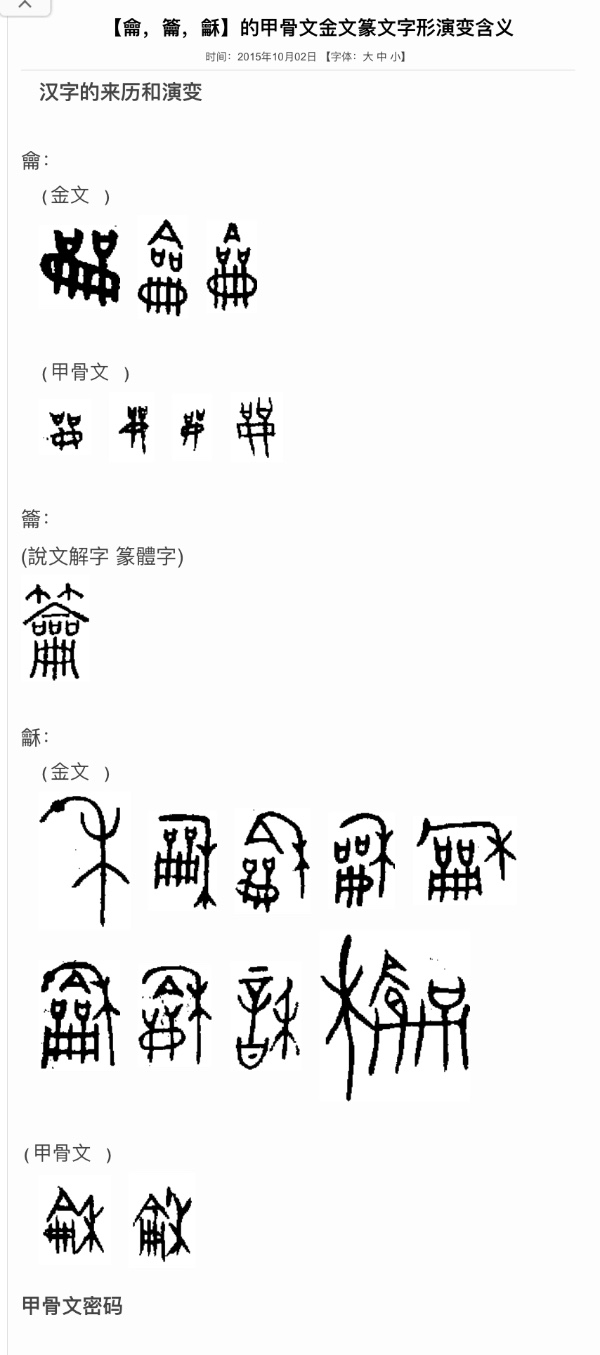

抛开已经熟知的写法,我单独挑出来以下两种来自象形文字的写法,很有意思吧?我非专业人士,只能靠猜想。请问,你们是否看出一点端倪呢?第一种写法,从根源上的说法是带孔的乐器,我倒是觉着其实更像是两只鸟或人。金文里头藏着一对乐器,或许在古代成双成对就是"和",是否从乐器和谐,再慢慢衍生出和和美美,出双入对,家和万事兴诸如此类的多重意思?第二种写法,从根源上解释是稻穗就在口的上方,窃以为更像一只鸟叼着一口食物,或者比较满的水。对于远古的人来说,总有一口吃的,是否就意味着和美了呢?这也是不一定的哦。

回过头再看宣和印章,忽然间醍醐灌顶。左边“口”字不就是一个变异的玉玺的形状嘛!国之玉玺被帝王家牢牢地抓住,是不是代表着江山永固,权利被永远牢牢地掌握在手中呢?不愧是帝王家的大印,气派,真豪!同时也感叹集体的智慧是无穷的,在此借用《玉版十三行》的字句,感谢各位老师书友朋友们不吝赐教,俺又“捡明珠,拾翠羽”,涨知识啦,顿首、顿首!

不知道是不是最近受几位书友老师的影响,似乎我的“思想懒癌”在被医治。我的钻研劲头不及志宏老师的百分之十,她经常鼓励我多写书法方面的文章,虽然俺是被“赶鸭子上架”,分析起问题来也有“隔靴搔痒”之嫌,但也活生生把一个感性多于理性的人搞到貌似逐渐理性起来了。怕麻烦是我的个人习气,很少想着引经据典去论证什么,写字就图个痛快淋漓,思想维度不高,觉得享受美哉就好了嘛,何必绞尽脑汁去杀死本来就不太多的脑细胞呢?(捂脸)但耳濡目染,他们那种科学家、学者一般,刨根问底、追根溯源的精神的的确确也是让我刮目相看的。

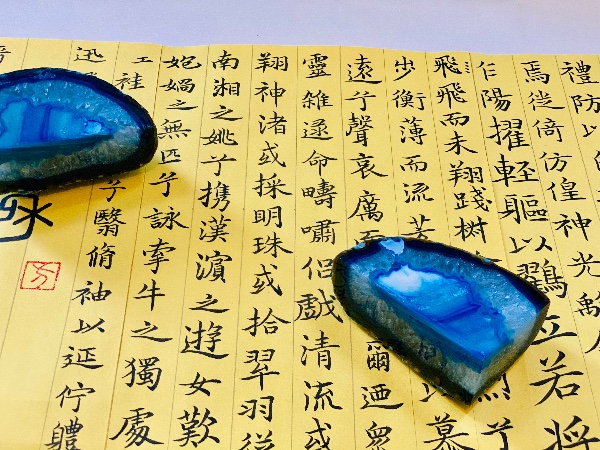

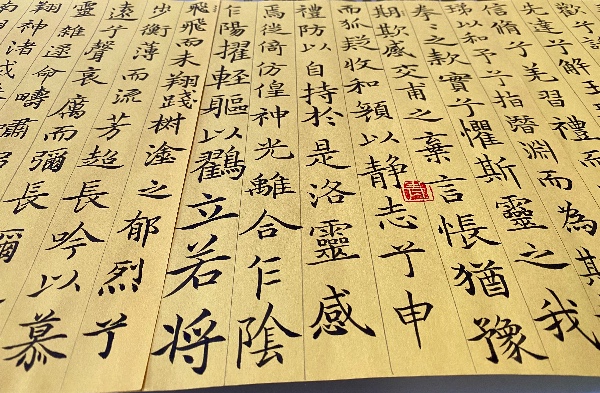

一个人要成长就得去思考,否则只能停留在表面,抓不住问题的本质。更何况,自我感觉一旦理性起来,俺也还能从中找到一些乐趣的。那就不推辞了,拿出一点做学问、求证的样子来吧。当然,也得考虑若是把战线拉的太长,俺的功力自然欠缺,于是就先《十三行》里下手,数一数有几个“和”字再说,毕竟“螺蛳壳里也能做道场”嘛。

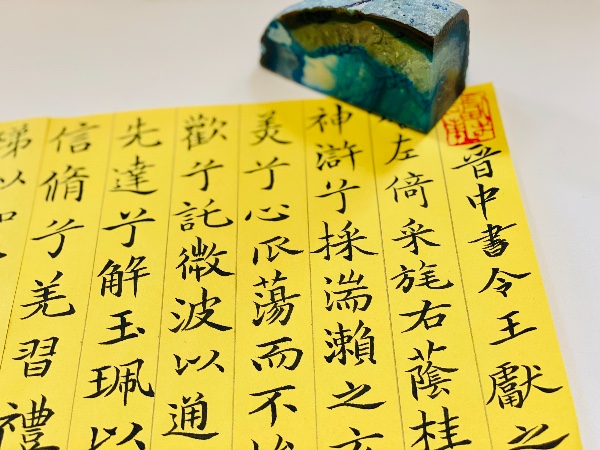

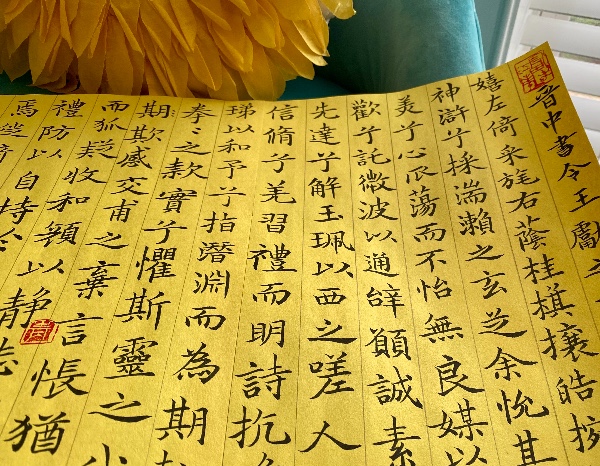

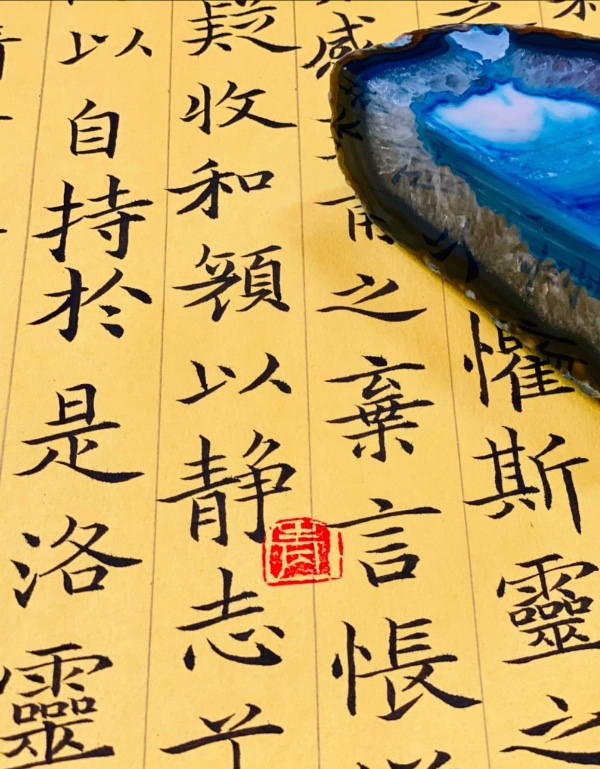

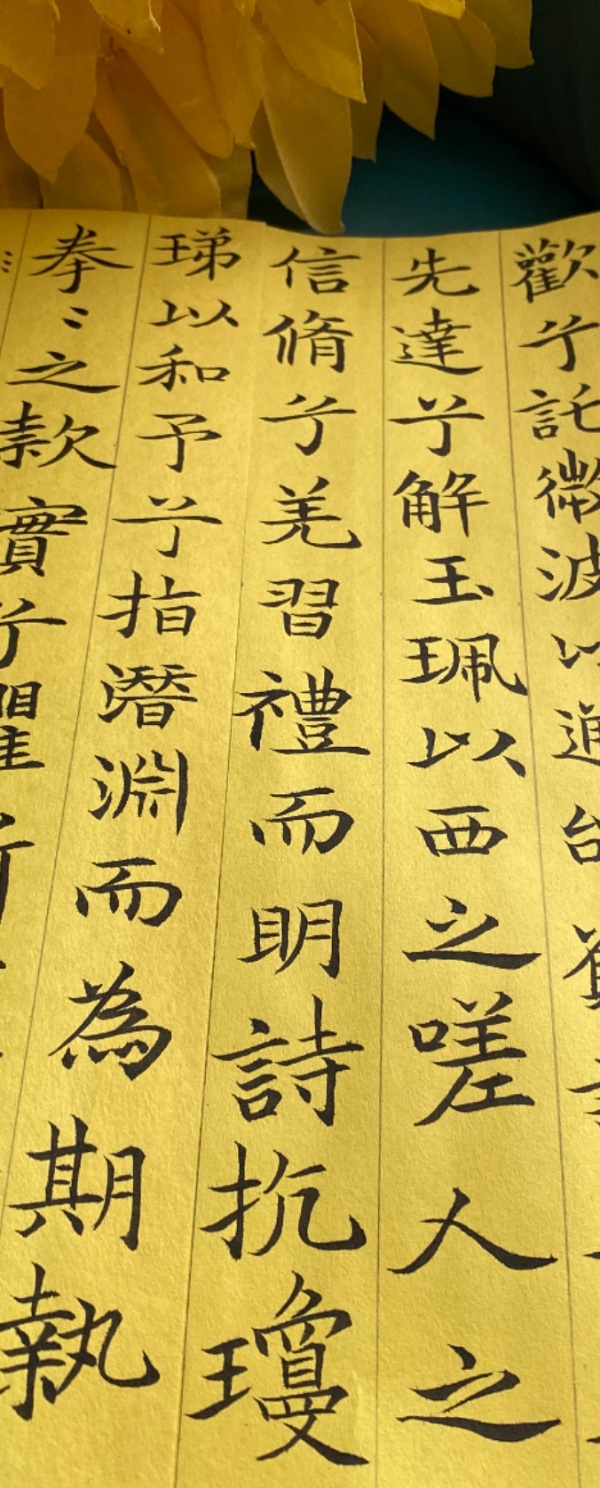

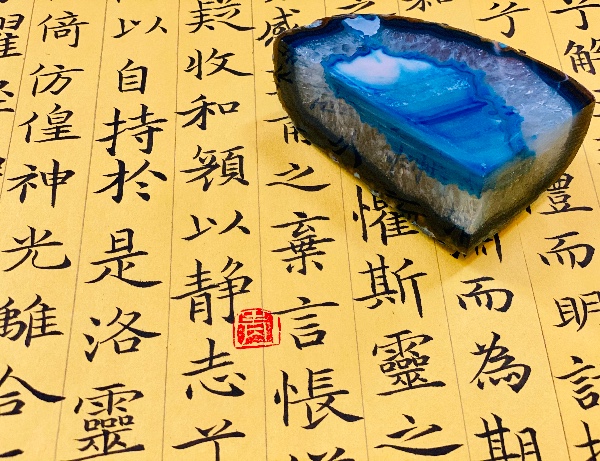

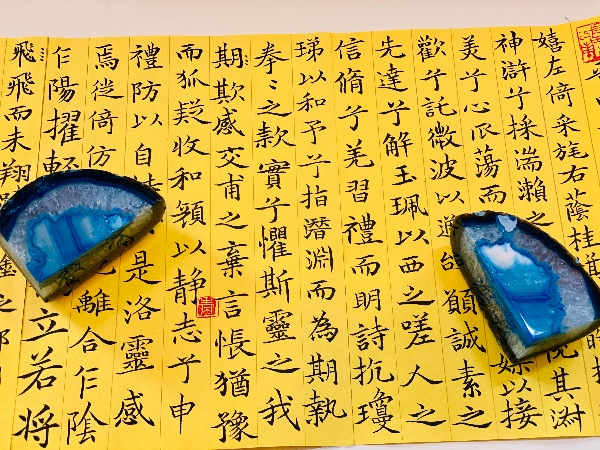

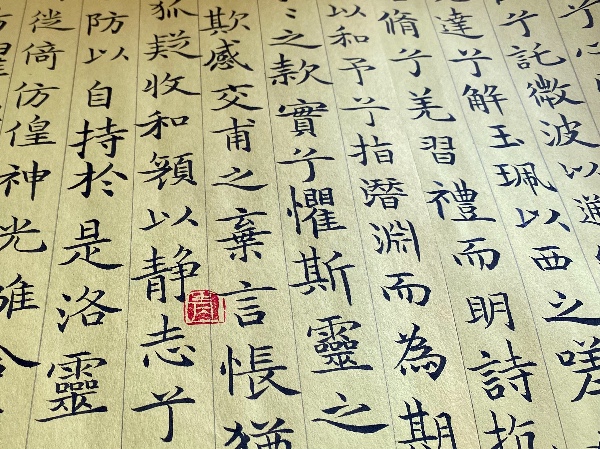

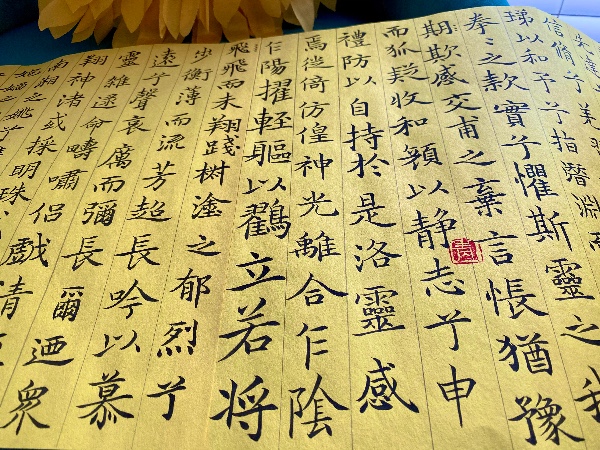

找啊找啊找“和”字、、、、、、诶,眼前一亮,还真被我找到。《十三经》里头的“和”字有两个,分别藏着这两句中:“抗琼珶以‘和’予兮”、“收‘和’颜以静志兮”。这两个“和”字的运用可与“和颜悦色”一样去理解,只是词性的不同罢了。

先问一下,这几个字美不美吧?呵呵呵,自恋啵?

“抗琼珶以‘和’予兮”,这句话以及“和”是指,她举起美玉与我“应答”、“唱和”的意思。

“收‘和’颜以静志兮”,这一句话以及“和”是指我收敛了“满心的欢喜”,“愉快的面容”,镇定情绪,告诫自己要严守男女之间的礼仪来约束控制自己。

似乎在飘着咖喱柱侯酱牛肉香的气息中才思敏捷,思路有所打开。那就由远到近,先从甲骨文,再到汉代的《说文解字》、《康熙字典》逐查,也算是浮光掠影一下吧。

甲骨文 商代甲骨文作“龢”如下图所示:

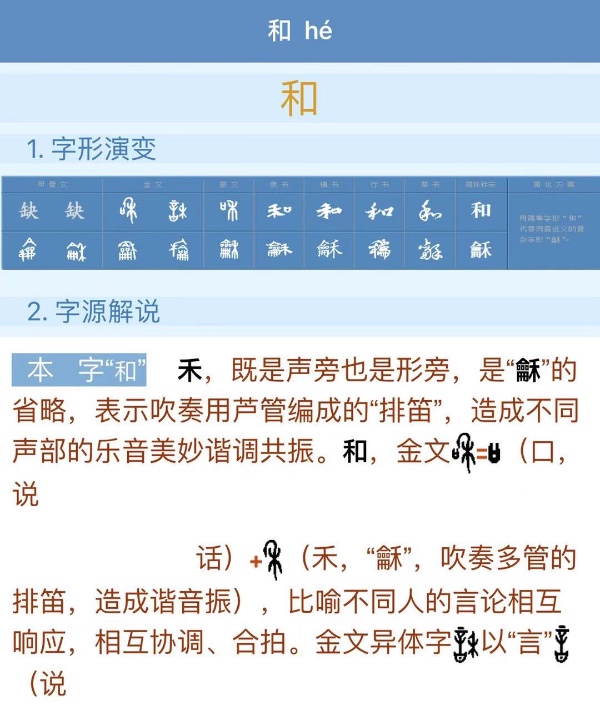

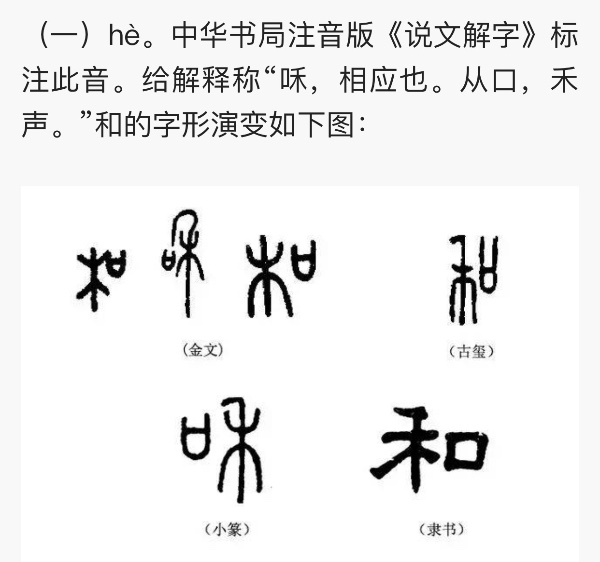

《说文解字》 大出意外,“和”字竟然归属“口”部,也就是口是偏旁,禾作声旁。以下是“和”字从金文、古玺、小篆再到隶书的演变过程图:

附 文言版《説文解字》:龠,乐之竹管,三孔,以和众声也。从品仑。仑,理也。凡龠之属皆从龠。

附 白话版《说文解字》:龠,奏乐的竹管,三孔,是用来应和众声的管乐器。字形采用"品、仑"会义。仑,伦理。所有与龠相关的字,都采用"龠"作边旁。(详见商代甲骨文图片)

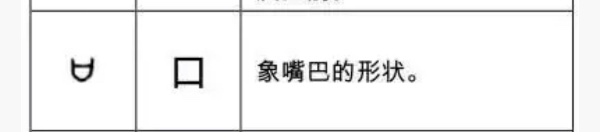

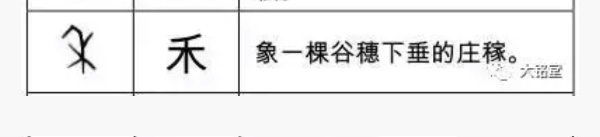

再用低级的拆字法拆开来分析,口:像嘴巴的形状;禾:像一颗谷穗下垂的庄稼。

康熙字典 “和”字解释:相安、谐调;和美、和睦;和声;和合(古代神话中象征夫妻恩爱的两个神);和衷共济;讲和;和棋等。词性上还有连词、动词、形容词等。组词:温和、祥和、和气、和悦、和煦、和衣而卧、惠风和畅等。新华字典类同,不一一。

维基百科

和(拼音:hé、hè、huó、huò、hú)是汉语通用规范一级字(常用字)。“和”常与“龢”通用,二字本义各有所指,“和”始见于战国金文,本义指声音相应和,读hè;“龢”始见于商代甲骨文,本义指“音乐和谐”,后二者在词义引申脉络上有交叉,至于无别。但是用于人名的“龢”不能写作“和”,如清代政治家翁同龢。 “和”由本义和谐,引申到平和、温和、柔和这层意思,读hé。因为和谐,没有争斗,所以把结束战争称为和平、和好。因为“和”有共同一起的意思,所以就有连带的意思。又虚化作连词,意思同“与”“跟”。在粉状物中加液体搅拌,和字另读为huó。又读huò,指搅拌,加水搅合。

说到这里,不得不提世界上那个与“和”有关的民族。聪明的日本人从大和时代开始,就管自己叫大“和”民族,衣服也叫“和”服,日本精神指的就是“大和魂”。如今“大和”就是日本的代称,说明他们骨子里是高度认同这个“和”字的。一位日本近代思想家说,日本从古自今一直没有哲学,他们骨子里有“亲近自然的”情感,日本文化非常重视学习、模仿和综合再创造的能力。可以把日本文化叫做“百衲衣”,日本文明的创造力就是依靠引入外来文明得到启发,进而包容、消化,创新,这都充分体现了“和”字。

来八卦一下我身边刚发生的一件小事情。自从印度邻居养了一只会打鸣的大公鸡后,私底下早就有一位邻居将其告到市政府,这几天还炫耀自己将所有能够打勾的选项,包括噪音分贝超标等只要能勾上的全部勾上,实实在在递交了一份十足完美的黑报告。那种洋洋得意之余的炫耀,让人背后发凉。这无异于小偷炫耀技能,杀“鸡”犯告诉你这把刀如何的锋利,以及整个肢解过程。还有看客们纷纷表态,怀揣着毫无恻隐之心孔乙己的麻木。

从今早开始,已经在为公鸡的命运担忧并祈祷,村微信群一些国人时不时把这件事情拿出来讨论,我懒得参与,为人底线是绝对不会不沟通,背后搞小动作。私底下也最看不起这种背后偷偷打小报告报复的人,丑陋的人性。邻居还是邻居,日后相安无事即可。人与人是不同的,俺“恐避之而不及”。对社会上那些心无善念、心地歹毒的垃圾,我们还是能离他多远就多远。最后想想赶紧的,眼不见为净,溜之大吉。我的这种处理方式并不过激,我就觉得,公鸡的打鸣声绝对好过看国人灰的讨论。哎!鸡犬相闻是没有了。事后,这位印度邻居没几天就购了一只硕大无比的德国牧羊犬,经常大声狂吠,看来也不是省油的灯哈,不过当事人也别怪人家以牙还牙噢。遗憾啊!说心里话,我这才高兴了没几个礼拜,就再也听不到那倍感亲切的声音了,怀念至极!敢问,人与动物,人与人,国与国、人与自然之间,怎么就不能“和”谐共处了呢?

当然,正面积极的“栗子”也很多的。最近,我就在西瓜视频上看到一个小视频,幽默讲叙了国外某高尔夫球场与猫头鹰(雪鸮)和谐共处的故事。大家有兴趣可以搜索一下啊。

再衍生开来,从自然界,回到人类,从夫妻的琴瑟“和”鸣,到家“和”万事兴,到“和”谐社会,这些似乎都被统一在一个“和”字下。子曰:“君子和而不同,小人同而不知。”“‘和’而不同”就是孔子思想体系的重要组成部分,意思是君子追求与人和谐,但不是完全认同、盲目附和,有自己的主见和底线。反观小人,追求与人相同,人云亦云,丧失了自己的独立思考,没有自己的原则。

往大的来说,古人云,“修身、齐家、治国、平天下”。无论是小家,国家,然而世界就是一个大家庭。通过战争、打压等非人性手段都不可取,世界最终还是要以“和”为贵。

话唠已经开始信马由缰,快刹不住车了。边做饭边写文章,没时间打腹稿就已经啰嗦了这么多,如果打草稿,那还指不定说到那个天边了呢。赶着上班,这就打住。天下大事是操心不完的,俺一平民老百姓,做好自己,活在当下,能够运用艺术和美来达到心意就已经很是知足了。

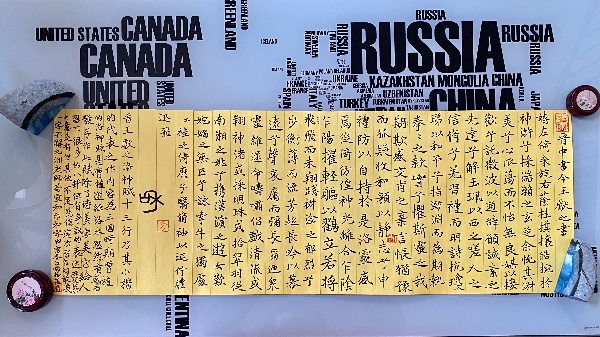

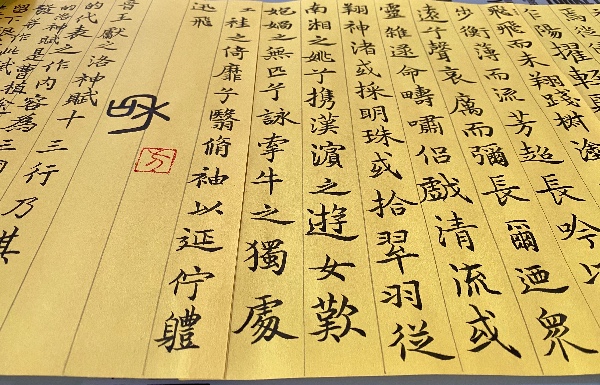

将如此的拙作置于如此的桌子之上,如何?然后给它取名:一“和”可统天下乎?求解ing。

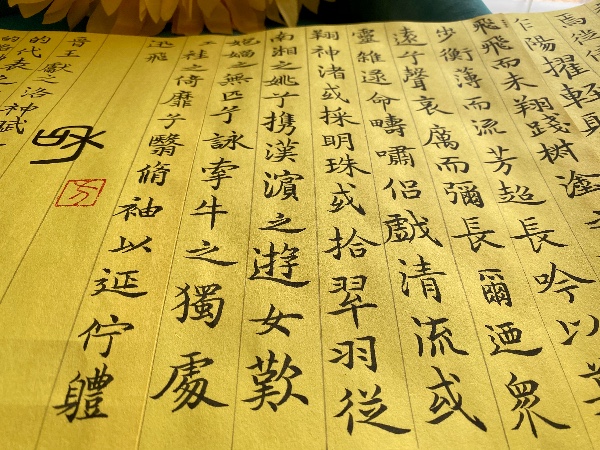

还是看看我第五遍写的字吧,是否又进步了呢?

(书法:富春江南)

|