萬維(Creaders.net)網友:周儻 (一) 從歲末年初的西安禁足到三、四月份的上海封城,時隔僅僅幾十天,但牆內中國的輿論民意、世道人心卻已天翻地覆、冰火兩重天。一月中旬的時候,西安經月死城,才有零星有限的駭聞和民怨流出傳世;我舉一反三,論定中國政府“倒行逆施、肆無忌憚、喪心病狂”,並在北大一個群里,痛罵為“長江‘學者’”不尊,整天混在北大各個群里為共產黨的暴政、虐政、惡政、懶政厚顏無恥、顛倒是非的塗脂抹粉、阿諛諂媚的西安籍夏某。彼時,面對我的義憤填膺,群里大多數人依舊沉默不語、無所適從,一個一向與我交好的師妹開始擔心我會給“境外敵對勢力遞刀子”。到了這次上海禍起,我按照先前對國內生態之見,秉承“誨朋友不倦,毀敵人不厭”之念,接連不斷地把牆外的訊息發送到這個群里。雖然我年逾知天命,但仍然念念不忘魯迅一百年前對青年的勉勵:“願中國青年都擺脫冷氣,只是向上走,不必聽自暴自棄者的話。能做事的做事,能發聲的發聲,有一分熱,發一分光,就令螢火一般,也可以在黑暗裡發一點光”。此生此世,儘管早已不再做任志強“推倒這堵牆”的幻想,但鑿壁借光、愚公移山的善行和義舉,我還是樂此不厭、孜孜不倦的。更何況,不是說“千里之堤,潰於蟻穴”嗎?所以,我不僅為北山、為匡衡,我還兼做蟻工、兼施蟻功,儘可能讓駒穴大一些、儘可能讓堤潰早一些呢——他們不知道,“螻蟻”不光是凌辱、施虐、踐踏的對象,而且還是日日夜夜勞作不息的他們的掘墓者呀!本着這個初衷,我搬運真相的強迫症沒完沒了的大發作。後來美女群主不勝其煩,委婉地告訴我:“這些消息國內也都能看到”。她的話讓我將信將疑,於是勉強去看群里國產的東西。這一看之下,才知道今非昔比、日新月異、換了人間:兩個多月前噤若寒蟬、動輒被封或者被萬眾聲討遞刀子的自媒體世界,現在匕首橫飛,而且花式繁多、工藝精良、血淚淬成,連牆外很多消息也來源於此。同時,微信群里的生態已經改天換日,“倒行逆施、肆無忌憚、喪心病狂”從我的驚世之語,一躍而成一致的共識。短短時間裡的地動山搖告訴我們,第一、文明世界所以,的真相不可能長久被歪曲和掩蓋,第二、上海劫難給人們身心帶來的傷害、創痛和震撼是多麼巨大,第三、上海是何等的與眾不同,它既可以成為獨夫的奧斯特利茨,也可以成為民賊的滑鐵盧,將來時代革命、起義抗暴、光復中華、再造民國,首義還得看滬上人家。 也是上面的北大群里,在控訴各級政府的窮凶極惡、為非作歹、為所欲之餘,有人也對災難期間充斥在上海大街小巷、無處不在、無役不與的志願者們提出了質疑和譴責: 每一場莫名其妙、反人性運動的發生,都是因為有太多的支持者和盲從者,也都是這些志願者們為虎作倀、推波助瀾的結果。當你看清一個沒有意義、無理取鬧的運動但又無法發出正義和抗爭的聲音時,就應該保持沉默、潔身自好、獨善其身、拒絕參與,絕不阿諛附和與隨波逐流、絕不為伍骯髒和通同為惡。我不能同意這樣的說法:“當我們改變不了大局的時侯,只能儘量去幫助周圍的人,能幫多少是多少。具體到這次上海,沒有志願者發放食品只會增加挨餓者,沒有志願者參與協助大家仍舊得做核酸。每個家庭都有各種即時需求,很多志願者出來就是為了解決這些實際困難,即便他們並不贊成整體政策”,相反,正是因為有大量的志願者給了他們足夠的人手來挨家挨戶、日復一日的檢測核酸,才造成全上海所有人必須無止無休的等在家裡任人宰割,而且這麼多人支持、響應,也縱容、鼓勵他沒完沒了地給你做下去——以此類推,那些積極夥同、推濤作浪的醫生和護士們也是一種志願者,他們如果不懂得清零是一場愚昧的鬧劇就喪失了最起碼的醫德和素養,如果他們揣着明白裝糊塗的明知故作就是助紂為虐,而如果他們憑着理性、良知和勇氣說不的話就會阻止那些人間慘劇的發生——;正是因為有大量的志願者自以為好意去幫着給各家運送食品,才造成幾千萬人被遙遙無期的隔離在家,假如都不去做志願者,眼見或是餓死或是造反,這個惡政就會根本無法推行,無可奈何之下只有放大家出來:正因為這些即時需求得到了最低限度的保障,讓始作俑者看到惡政得以堅持的空間,也讓人們的挨餓和不幸加劇與延續。 (二) 對志願者責任的追究,給了我們一個新的角度去審視上海災難發生的每一個深層根源。不過,“在暴政下,拒絕還是合作”卻是一個歷史悠久、年代漫長的命題,這一命題最著名的答案及其最具影響力和劃時代價值的實踐,就是“公民抗命”和“不合作運動”。 公民抗命,也稱公民不服從,是人們以構成政治秩序基礎的共有正義觀來反抗法律不公的方法之一,它通過自覺的、公開的、和平的、象徵性的違反非正義法律並有預期的接受對其違法行為的懲罰來激發輿論、警醒大眾、鼓動風潮,形成消除不公正的社會態勢。公民抗命觀念的創立者,1846年因為抗議美墨戰爭和奴隸制度拒付人頭稅而被捕入獄的美國哲學家亨利·戴維·梭羅,在1849年發表的《論公民的不服從》中說:“難道公民必須將良心交給立法者,自己一分也不留嗎?……我們首先必須是人,然後再談是不是被統治者。……我唯一有權利要盡的義務,是任何時候都做我認為對的事。……法律從不能使人的正直增加絲毫,而由於對法律的尊敬,即使天性善良的人也成了不正義的代理人。宣稱‘在墨西哥的戰爭是錯的’、宣稱‘強制執行奴隸制度是錯的’的那些人將是自我矛盾的,如果他們藉由繳稅而資助了政府這些行動的話。……如果一個法律本身明顯不正義,而且制定過程的設計也無法快速消滅這個法律,那麼它就不值得尊重——去違反這樣的法律吧。……反奴隸制度者應該完全撤回對政府的支持並且停止繳稅,即便可能招致牢獄之災。……事實上,這就是和平革命”。 不合作運動(Non-cooperation movement),是聖雄甘地首創和領導、具有偉大歷史意義、整整一百年前的印度全國性“躺平”,也是人類歷史上第一個全民非暴力反抗運動。一戰結束後,英國對印度統治轉趨嚴厲,甘地對英國政府失去了一切信心,要求被壓迫的人民以不合作主義自救,宣布以非暴力不合作手段抵制英國統治。他號召印度人不納稅、不入公立學校、不到法庭、不入公職、不購買英貨。為了展示抵制英貨的決心,甘地還呼籲群眾焚燒英國工廠傾銷給印度的衣物及公開製鹽。甘地通過這種和平消極抵抗的不合作運動,挑戰了殖民地的權力結構,動搖了英國統治的基礎,使當地殖民政府近乎癱瘓,使英國政府不得不頒布新憲法讓印度逐漸完全自治。著名的印地語作家、詩人、劇作家和新聞記者拉姆布里克什·貝尼普里說:“當我回想起1921年的不合作時代時,暴風雨的圖像就展現在眼前。從我意識到這一點開始,我目睹了無數運動,但是,我可以斷言,沒有其他運動能像不合作運動那樣顛覆印度社會的基礎。從最樸實的小屋到高處,從村莊到城市,到處都是響亮的回聲"。 “公民抗命”和“不合作運動”的倡導者相信:被統治者永遠是大多數,有被統治者才有統治者;統治者存在於被統治者的基礎上、依靠被統治者的存在而生存;統治者無法長期在失去被統治者合作的狀態下生存下去,所以不可能完全忽視被統治者的意志——就像甘地說的:“不合作運動使英國人隱藏在各種圈套後面的暴力孤立起來,然後使人看清:單憑這暴力,他們一刻也不能控制住印度”。 與“非暴力不合作”相對的,是革命和改良。革命和改良,一個是要用暴力推翻暴政,一個是想靠合作紓解暴政。兩者之間如何選擇,除了基於對現存政權是否還可以救藥的認識,還取決於對取代現存政權可能性的判斷。同樣生活在暴政下,古代人可比現代人幸運多了。雖然現代暴政不再把你大卸八塊、五馬分屍、千刀萬剮、割掉雞巴——不過現代也多了蘇俄的雨傘死、放射死、神經毒氣死和中國的睡覺死、喝水死、大便死、躲貓貓死——,但也讓你望穿秋水、絕望窒息。古代的陳勝可以“斬木為兵”,劉邦殺條得了白化病的蛇、樊崇描描眉毛就能讓暴政搖搖欲墜,可在現代你就別作此想了:今天有聯合參謀部、有四大軍種、有武警部隊、有坦克大炮、有巡航導彈、有遼寧號、有無人機,就算到了窮途末路,最後還有原子彈讓你玉石俱焚、同歸於盡呢。當然,也有不信邪而且運氣好的孫中山和信邪但運氣更好的葉利欽,前者靠着海外敵對勢力甚至忘我之心不死的日本帝國主義和蘇聯社會帝國主義嚇跑了孤兒寡母、打敗了軍閥割據,後者沒人敢幫忙卻沒放一槍一彈的摧毀了世界第一軍事超級大國、埋葬了鐵打政權人民江山萬萬年。但是,這些都屬於特例,大多數現代人只能做康有為和梁啓超。而志願者,就是小號的,或者叫韭菜版的康、梁。 (三) 志願者或稱義工源自19世紀西方國家的宗教慈善服務,特點是自願、利他、不計報酬,本源涵義是基於信念、道義、良知、責任和同情心為改進社會提供服務、貢獻時間和精力的人們。但是,在極權、專制國家裡,必然是信念扭曲、道德崩塌、道義無存、良知泯滅、同情心淪喪,在結構性、系統性、體制性的暴政下,早已是善惡標準完全顛倒、是非原則根本混肴、價值準繩徹底喪失,同時統治者出於一己之私或是邪惡理念更是蓄意對全體民眾持續的欺騙、操縱和煽動。這種社會生態中的志願者,能做出什麼行為舉動可想而知。在納粹迫害猶太人的逆流中,在日本大東亞戰爭的狂歡里,在蘇聯大清洗的嚴冬下,在中共歷次運動的風暴間,多少志願者挺身而出、奮不顧身,無私奉獻出了自己的金錢、財富、智慧、良心、身體、生命和靈魂;而我們,卻只目睹了罪行累累和惡跡斑斑,只看到了大奸大惡與平庸的惡。 客觀的說,那些大奸大惡和平庸的惡們,本質上並不都是一心一意做惡的天生壞人。德國納粹信徒強烈渴望德意志民族的偉大復興、世界公正秩序的重新確立,為此他們任勞任怨;日本軍國主義者真誠決心驅逐白人殖民者、實現東亞各國的共存共榮和命運共同體,為此他們義無反顧;即便是早期的共產黨人,也並非一律暴徒和凶頑,他們也曾抱着美好的願望而捨生忘死。除了制度的污蝕和野心家的蠱惑,迷途的理想、歧路的追求、偏執的信念,使自認為在從事一樁偉業、善行和義舉的他們,最終窮凶極惡、惡貫滿盈。

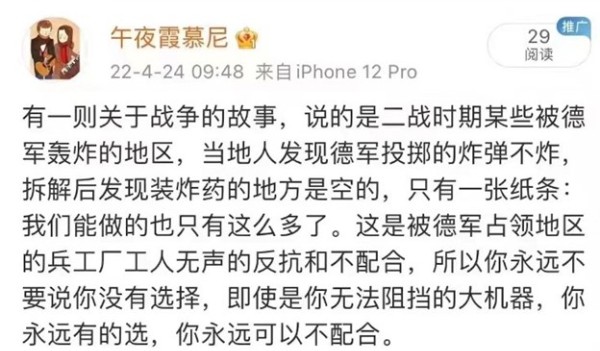

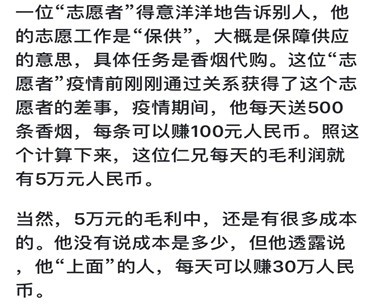

就在兩天前,有一篇短短的博文流傳,講二戰期間德戰區軍工廠工人製造炸彈故意不裝炸藥的故事,以此告訴人們:當你無法阻擋來自一個強大政權的暴行時,可以選擇無聲的反抗和拒絕配合。不錯,在大部分歷史長河裡,都不乏始終保持和一直堅守清醒的意識、堅定的意志、獨立的人格、高尚的節操、不滅的良知的特立獨行、中流砥柱、雖千萬人吾往矣的一群人,像在舉國淫威下善待、幫助和拯救了無數猶太人的辛德勒,像不惜違抗軍法在戰地上槍口抬高一寸的士兵,像虛則與日本占領軍周旋委蛇、實則為同胞保境安民的維持會。但是,這一切唯獨在中國共產黨的治下永遠不會發生。 有人形容,上海大難中志願者的作為,與中國政府在烏克蘭人民飽受普京政權屠殺凌辱、塗炭摧殘的時候援助500萬元的“食品、睡袋和防潮墊”等“人道物資”同出一轍,都屬於看見荒村野地里女孩正被歹徒強姦,於是趕緊走過去,遞上一塊毯子說:“瞧這姑娘的皮膚多白多嫩呀,快墊着點,回頭再磨破了!”幾十年前,不忘初心、牢記使命的共產黨告訴我們,世界上最壞的是那些修修補補的改良主義者和“用愛的囈語”麻痹人民的人道主義者,他們起到了敵人起不到的緩和階級矛盾、延長人民痛苦、用精神鴉片麻醉人民、讓人民飲鴆止渴的作用。其實,遞塊毯子的人總比圍觀湊趣、起鬨叫好、意淫邪念、髒手相助的浮蕩子弟和撥皮無賴要善良,讓人民安樂死總比雪上加霜、火上澆油、落井下石的惡棍要好意。只是,在共產黨中國,連這些都可望而不可及。 中國共產黨及其僭立的制度和政權,是開天闢地、前無古人、史無先例、千古未有的:它控制、羅織、滲透、踐踏了所有的時間、空間、維度、次元、物質、生命、思想、靈魂和精神,它絕不允許一點一滴的真善美成分存在於世界上任何一個角落和縫隙,它碾碎、滌盪、清除、滅絕了可能殘存的一纖一毫的人性、情感、悲憫。中共制度和政權的本質、內在邏輯與規律,決定了它一切所作所為的動機、目標、方法和結果都指向罪惡。在這個“從頭到腳都滴着血和骯髒東西”的制度和政權中,千萬不要幻想能夠做好事:無論你抱着怎樣善良的初衷,結局都必定是一個樣,就像污染的土壤和有毒的種子無法結出無害的果實,就像骯髒的水源無法煮出一鍋好湯,就像破窗效應里沒有一塊玻璃可以倖免,就像北島的詩寫的“開始已錯,結果還是錯”。 (四) 西安封城期間,有一篇傳播很廣、影響頗大的文章,題目是《底層的惡》,講述了那些被北京市委書記蔡奇稱為“低端人口”、游離在社會底層、像草芥和螻蟻一樣生存的普通人,一旦被賦予了管制他人的權力之後表現得是如何的兇殘和瘋狂。毫無疑問,這些“底層的惡”的人中大部分也都是志願者。共產黨的暴政有着偌大的毒化力量,會讓你迅速被它污染、同化,能讓你片刻完成“斯坦福實驗”,會使你霎那發生“路西法效應”,能將你很快變質變壞的像魯迅小說中一心護主的奴才一樣,只要有機會就會比真的主人還更兇狠和傲慢的欺凌、壓迫、蔑視和自己同類的“被侮辱與被迫害的人”。共產黨的罪惡是一個巨大的漩渦和可怕的黑洞,只要稍微靠近,瞬間就會被它裹挾、被它吞噬,最終墜入萬劫不復的深淵,沒有人能遁逃、沒有人能倖免。1989年“六.四”屠殺後,不到一個月前還同仇敵愾、眾志成城的北京市民,湧現了出數不清的告密志願者,把戒嚴部隊舉報“暴徒”的電話幾乎打爆。三十三年後的另一個超大城市、“魔都”上海的志願者們,也最終要麼不知不覺的成了助紂為虐、為虎作倀的幫凶,要麼有意無意的成了盼着疫情永遠持續的瘋狂斂財者,要麼積極主動的成了真兇和元兇——別說這些小小無名的志願者,就是文革中國的天字第一號誌願者周恩來,也沒有逃脫這個規律和命運。

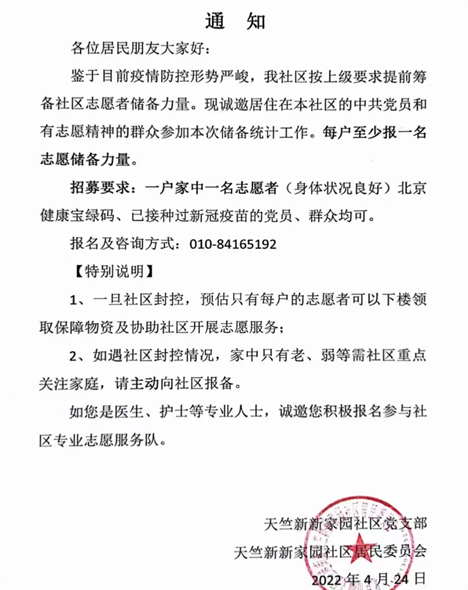

更何況,在中國共產黨治下本來就沒有公民社會,沒有公民的社會不可能產生真正的志願者。共產黨中國里,一切都是官辦、所有都是御用、任何都出自組織、全部都屬於體制,志願者也概莫能外。因此,他們必然要服務、效力於當權者,和當局協同作惡。在今天的上海,你不是志願者,尚且有可能做你心之所想,至少不做你意之所憎;而一朝做了志願者,你就必須和必然成為政府的爪牙與打手,你就只能按政府的指令行事。而這個政府從它的本性出發只會讓你毫不留情的做你不想做的壞事——所有硬隔離、封閉小區、焊死樓門、斷絕交通、驅逐住戶、禁止回家、慘殺寵物、清空住宅、打人抓人、野蠻消殺、強行抬走老人、殘忍分離母子、肆意踐踏人的尊嚴、沒完沒了的核酸檢測、阻止急症患者就醫致人死命、深更半夜驅趕整棟樓居民去荒郊野嶺隔離,等等等等,衝鋒在前、首當其衝的都是志願者。如果你拒絕、抗命,或者臨陣脫逃、動搖軍心,你就從志願者變成滋事者了。

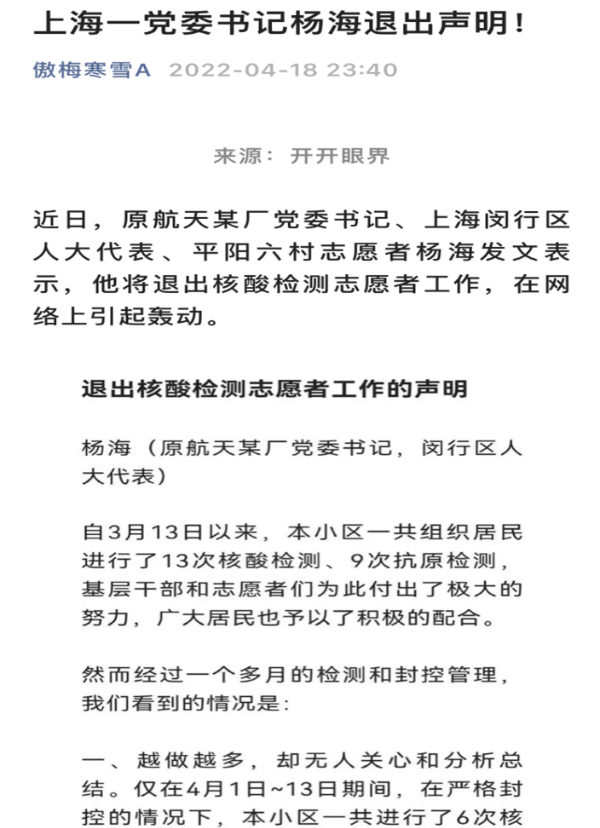

在中共的歷史上,那些敢於深入虎穴、與虎謀皮、與狼共舞又不願同流合污、狼狽為奸者,無一例外地都以失敗告終:或者被淘汰和消滅,或者覺悟回頭、急流勇退——前者如胡耀邦、趙紫陽,後者如當年流寇時代的張國燾、黃平、龔楚和今天憤然退出志願者行列的上海覺醒者。可是,一旦上了像黑社會、像封城中的上海一樣許進不許出的共產黨的賊船,想下來又談何容易!文革初期,劉少奇徹底認輸,氣焰全消、卑躬屈膝的登門懇求毛澤東讓他回鄉務農、老死蓬蒿而不得,最後終於成為刀俎下的魚肉和鐵蹄下的齏粉。

所以,在暴政中,在極權下,在專制間,在密不透風的羅網裡,如果你還有一絲不忍、一線良知、一刻清明,一定要離它們能多遠就多遠,學做伯夷、叔齊、范蠡、介子推、嚴子陵,千萬不要抱着“葉公超之夢”——上世紀六十年代,葉公超在美國新聞處副處長司馬笑家裡對李敖說,他加入國民黨,是希望兩腳踩到泥里,可以救它出來;二十年後,李敖總結說:“結果呢,他不但沒把國民黨救出來,反倒把自己陷進去”,因此李敖得出結論:“我承認國民黨中有好人,但是有了又怎樣?有了還不是有意無意間幫助壞人作惡?……縱使好人,加入了國民黨,也無補於他自己的犧牲,只是幫國民黨苟延殘喘而已”。要知道,國民黨最多讓你腿腳套牢、泥足深陷,而共產黨,可是要把你摩頂放踵、生吞活咽啊。

|