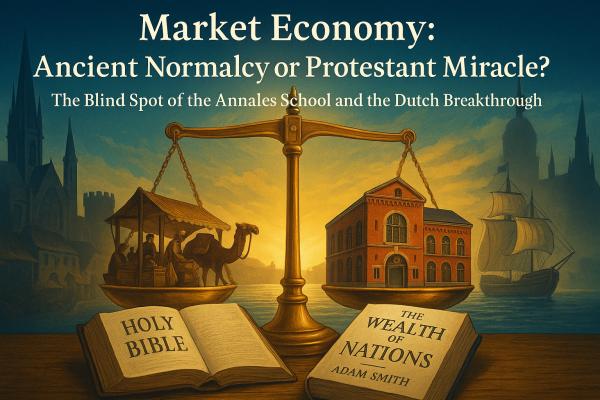

文 / 赵晓

拙作《市场经济来自亚当·斯密?不,你欠了荷兰的……》发表后,好友干城提出一个很有启发的问题:

依法国年鉴学派(École des Annales)的说法,市场经济是欧洲自古即有的历史传统,并非近代之产物;因此,把市场经济归功于亚当·斯密,或说由荷兰“发明”,都不妥。当代中国亦然:先秦已有发达的市场交易,司马迁《史记·食货志》早有精深总结。基于此,他建议将我的论断限定为“近代以来的市场经济”。

这一提醒很有价值。但问题的症结在于——概念未被区分清楚,讨论就是一团浆糊。为此,本文要厘清四个常被混淆的概念:市场交易(market exchange)、市场经济(market economy)、资本主义(capitalism)与市场文明(market civilization),帮助人们看到年鉴学派的问题,也真正懂得何为市场经济。

一、市场交易 ≠ 市场经济

市场交易自古皆有:从中国中原到阿拉伯商路、从希腊罗马到非洲集市,人类一旦出现分工,必然发生交换,就会有市场交易出现。

但拉个集市,在家门口摆个小摊,并不等同于“市场经济”。判断一国是否为“市场经济”,关键不是“有没有交易”,而是是否存在市场对资源配置的主导:

以武力掠夺为主导(蒙古征服)→ 武力配置;

以皇权命令为主导(中华帝制)→ 行政配置;

以官僚计划为主导(苏联体制)→ 计划配置;

以权贵关系为主导(当今许多“半吊子”国家)→ 权贵配置;

请记住:唯有价格信号与市场秩序主导资源配置 → 才能称为市场配置,也就是市场经济。

因此,“有交易”只说明“存在市场交换”,并不代表“资源配置由市场主导”。

即便在蒙古的铁骑下、皇权专制下,乃至苏联计划经济下,都依然会有零星的商品交易。

我自己在计划经济与文革年代也亲历过:当时仍有小商贩走街串巷收废品、卖米糖,甚至政府每年还会特许几天“物资交流会”。

但这些统统都不能称为市场经济。

若硬要把这种“夹缝中的交易”算作市场经济,就如同:

在瓦砾中发现几粒米,便说这其实也是粮仓;

在沙漠里看到几株野草,便声称这就是森林;

在阴雨天偶尔透过一缕阳光,就宣称这是盛夏的烈日;

在奴隶市场或权贵府邸的强买强卖,就当成自由市场的典范。

这样的说法既失真,又失准。真正的市场经济,必须是市场机制成为资源配置的主导力量,并且有产权、法治和制度的保障。

为了避免混乱,可以再对比几组常见的经济形态:

1、自然经济(natural / subsistence economy):以自给自足为主,偶有交换,但交易不主导资源配置。

2、商品经济(commodity economy):交换普遍化,但价格机制受制于皇权、军事或宗法等外力,无法主导。

3、计划经济(planned economy):政府计划与行政命令主导,市场沦为附庸。

4、权贵经济(crony capitalism):交易繁荣表象下,资源配置由权贵关系与特权网络决定,市场失去中立裁判。

5、市场经济(market economy):价格机制成为核心信号,产权明晰、契约自由、法治保障,市场真正成为“看不见的手”。

对比之下,结论很直白:市场交易是人类常态;市场经济是历史例外。

二、年鉴学派的贡献与盲点

年鉴学派强调“长时段”(longue durée)与社会经济结构的连续性。布罗代尔(Fernand Braudel)的“三层次”框架尤其有名:

物质生活(material life):农耕、手工、日常交换;

市场交换(market economy):地方/区域交易网络,自古存在;

资本主义(capitalism):更高层级的体系,能够操控并超越市场,常与国家权力结合。

其贡献在于:凸显交易网络的历史连续性,并把“资本主义”界定为近代的新质突破。

但盲点同样明显:他们把“有市场”泛化为“有市场经济”,忽略了市场是否真正主导资源配置,更没有看到法治、产权、契约这些制度条件的重要性。结果就是:概念外延过宽、黑白灰全都不分,最后得出“古今无断裂”的结论,却无法解释为什么交易热闹的社会,依然没有真正的市场经济。

三、资本主义的伦理维度与制度维度

韦伯(Max Weber)揭示了另一个关键维度。

资本主义首先是一种精神—伦理形态:在新教伦理之下,理性致富不仅被正当化,甚至被视为责任与使命。这在历史上前所未有。

但韦伯主要揭示了“个人理性”的正当性,却较少展开“制度理性”建构的讨论:即如何通过宪政、法治、产权与契约,把个人理性转化为社会层面的竞争秩序。

事实上,只有当个人理性与制度理性对接,财富追求才会沉淀为一种可预期、可复制、可扩展的市场秩序。

四、市场文明:荷兰的首创

这就引出了我强调的第四个概念:市场文明(market civilization)。它不是单一的“交易繁荣”,而是信仰—制度—市场三者耦合的文明形态,至少包含“五个板块”:

1、私有产权保障;

2、生命、自由与财产权受法律保护(rule of law);

3、宪政与代议制度约束公权力,确保市场中立;

4、契约自由与开放准入,保障竞争与创新;

5、伦理正当性:将理性致富纳入责任—使命的框架(新教伦理)。

近代荷兰首先完成了“个人理性 → 制度理性”的转化:宗教宽容、共和议会、公司法创新、阿姆斯特丹交易所、跨洋金融与贸易网络……在这些制度与观念共同作用下,价格机制第一次成为国家和社会的主导分配机制。此后英美在此基础上扩展与深化,全球意义上的市场经济由此成型。

一句话概括:市场交易是常态;市场经济是例外;市场文明是奇迹——新教奇迹。

五、中国的对比与镜鉴

中国有市场经济吗?若依照年鉴学派的定义,答案自然是“自古就有”。毕竟,从先秦到唐宋,行商坐贾、集市商路、朝贡贸易、丝绸之路,交易不乏其例。可问题在于,若以“市场主导资源配置”为标准,情况则全然不同。

古代中国:市场机制始终受制于皇权与宗法结构,价格信号从未主导资源配置。《卖炭翁》里“权力强买”的场景,正是市场被扭曲的写照。古代中国当然有交易,却没有现代意义上的市场经济。

当代中国:改革开放后,“市场化”与全球交易激增,中国已成全球第一大贸易国。然而“市场化”并不等于“市场经济”。产权不稳固、法治缺位、契约不自由、政府不守中立,市场机制随时可能被行政命令和权贵关系扭曲,形成所谓“权贵经济”:表面繁荣,却缺乏市场文明的根基。

正因如此,西方国家至今拒绝承认中国是“市场经济国家”。这不应视为单纯的政治打压,也是基于制度现实的判断。

在 WTO 框架下,中国本应在入世后获得市场经济地位,但美欧日一致拒绝,理由是中国价格体系并非由市场主导,而是长期深受政府干预和国企补贴影响。

在反倾销调查中,市场经济地位尤为关键。若不承认,中国产品就会被视为“价格扭曲”,以“替代国”价格来计算成本,从而更容易被征收高额关税。

近年来的中美贸易战,核心亦非赤字问题,而涉及制度透明度、公平竞争与法治保障的争执。这恰恰说明:国际社会不认为中国具备现代意义上的市场经济条件。

如果有人真要替中国辩护,完全可以去引用年鉴学派的说法,说“有交易就有市场经济”。那也请他们出来走两步,告诉全世界:西方的标准太苛刻了,中国应该按年鉴学派的标准来算才对。——可这无异于自证其弱:当一个大国只能用“有交易”来证明自己“有市场经济”,其实正说明它缺乏真正的市场文明。

六、结论:分清常态与奇迹

年鉴学派的“市场经济”:侧重交易网络的历史连续性(广义),因此“古今无断裂”。

我所说的“市场经济/市场文明”:强调市场主导资源配置及其制度与伦理前提(狭义),因此存在质的分水岭。

两者当然并非谁“绝对正确”,而是定义层级不同。但经济学与WTO等主流标准都站在我这边,因为都不承认“市场交易 = 市场经济”。

结论就是:

市场交易自古就有;但真正的市场经济,必须由价格机制主导资源配置,并由法治、产权、契约与宪政加以保障。在人类历史上,唯有近代欧洲(以荷兰为先)首次完成了这套从个人理性到制度理性的转换,由此孕育出市场文明。所以,市场经济不是集市的热闹,而是制度的胜利;不是古今皆然的常态,而是新教文明催生的奇迹。

|