谈画(下)

(续上篇:听张爱玲解说塞尚) (续上篇:听张爱玲解说塞尚)

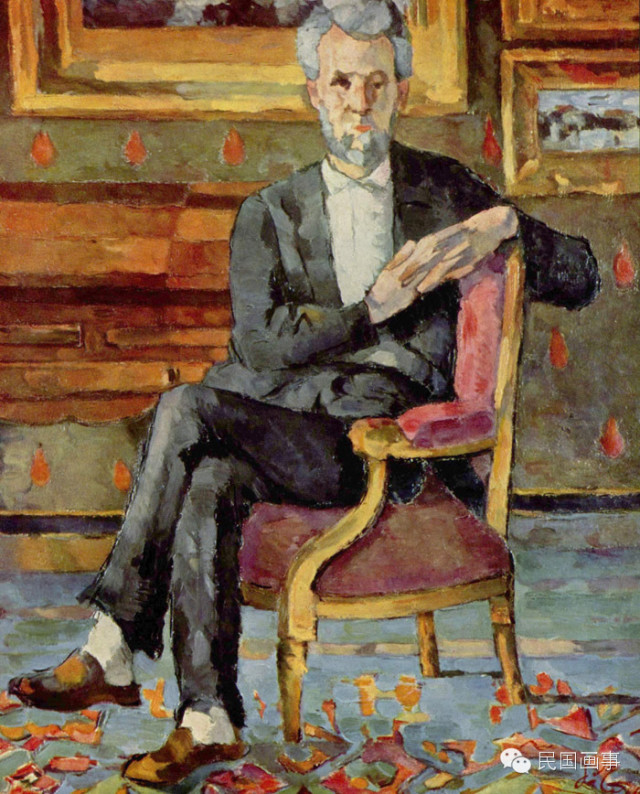

有个名叫“却凯”的人,(根据日文翻译出来,音恐怕不准)想必是赛尚的朋友,这里共有他的两张画像。我们第一次看见他的时候,已经是老糊涂模样,哆着嘴,跷着腿坐在椅上,一只手搭在椅背上,十指交叉,从头顶到鞋袜,都用颤抖狐疑的光影表现他的畏怯,唠叨,琐碎。 Portrait Of Victor Chocquet Seated,1877,Columbus Museum of Art, Ohio --> (维克多•萧克是19世纪法国最重要的收藏家之一,他对雷诺阿等画家的偏爱,极大地推动了印象画派的发展。)

<-- The Old Gardener,1906,E. G. Buhrle Collection, Switzerland (张爱玲在文中描述的第二幅“却凯”的肖像,事实上应该是这幅《园丁肖像》,这也是塞尚生前最后的几幅画作之一。) 显然,这人经过了许多事,可是不曾悟出一条道理来,因此很着慌,但同时自以为富有经验,在年高德劭的石牌楼底下一立,也会教训人了。这里的讽刺并不缺少温情,但在九年后的一张画像里,这温情扩张开来,成为最细腻的爱抚,这一次他坐在户外,以繁密的树叶为背景,一样是白头发,瘦长条子,人显得年轻了许多。他对于一切事物以不明了而引起的惶恐,现在混成一片大的迷惑,因为广大,反而平静下来了,低垂的眼睛里有那样的忧伤,惆怅,退休;瘪进去的小嘴带着微笑,是个愉快的早晨罢,在夏天的花园里。这张画一笔一笔里都有爱,对于这人的,这人对于人生的留恋。对现代画中夸张扭曲的线条感兴趣的人,可以特别注意那只放大了的,去了主角的手。

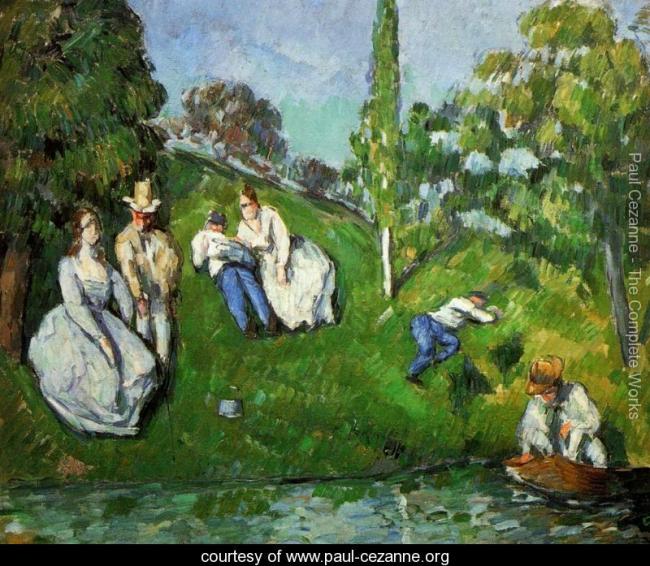

画家的太太的几张肖像里也可以看得出有意义的心理变迁。最早的一张,是把传统故事中的两个恋人来作画题的,但是我们参考后来的肖像,知道那女人的脸与他太太有许多相似之处。很明显地,这里的主题就是画家本人的恋爱。背景是罗曼蒂克的,湖岸上生着芦苇一类的植物,清晓的阳光照在女人的白头巾上,有着“蒹葭苍苍,白露为霜”的情味。女人把一只手按在男人赤膊的肩头,她本底子是浅薄的,她的善也只限于守规矩,但是恋爱的太阳照到她身上的时候,她在那一刹那变得宽厚聪明起来,似乎什么都懂得了,而且感动得眼里有泪光。画家要她这样,就使她成为这样,他把自己反倒画成一个被动的,附属的,没有个性的青年,垂着头坐在她脚下,接受她的慈悲,他整个的形体仿佛比她小一号。 赛尚的太太第一次在他画里出现,是这样的一个方圆脸盘,有着微凸的大眼睛,一切都很淡薄的少女,大约经过严厉的中等家庭教育,因此极拘谨,但在恋爱中感染了画家的理想,把他们的关系神圣化了。 1872:Marie Hortense Fique -->

她第二次出现,着实使人吃惊。想是多年以后了,她坐在一张乌云似的赫赫展开的旧绒沙发上,低着头缝衣服,眼泡突出,鼻子比前尖削了。下巴更方,显得意志坚强,铁打的紧紧束起的发髻,洋铁皮一般硬的衣领衣袖,背后看得见房门,生硬的长方块,门上安着锁;墙上糊的花纸,纸上的花,一个个的也是小铁十字架;铁打的妇德,永生永世的微笑的忍耐--做一个穷艺术家的太太不是容易的罢?而这一切都是一点一点来的--人生真是可怕的东西呀! <-- 1880:Marie Hortense Fique sewing  然而五年后赛尚又画他的太太,却是在柔情的顷刻间抓住了她。她披散着头发,穿的也许是寝衣,缎子的,软而亮的宽条纹的直流,支持不住她。她偏着头,沉沉地想着她的心事,回忆使她年轻了。当然年轻人的眼睛里没有那样的凄哀。为理想而吃苦的人,后来发现那理想剩下很少很少,而那一点又那么渺茫,可是因为当中吃过苦,所保留的一点反而比从前好了,象远处飘来的音乐,原来很单纯的调子,混入了大地与季节的鼻息。 然而五年后赛尚又画他的太太,却是在柔情的顷刻间抓住了她。她披散着头发,穿的也许是寝衣,缎子的,软而亮的宽条纹的直流,支持不住她。她偏着头,沉沉地想着她的心事,回忆使她年轻了。当然年轻人的眼睛里没有那样的凄哀。为理想而吃苦的人,后来发现那理想剩下很少很少,而那一点又那么渺茫,可是因为当中吃过苦,所保留的一点反而比从前好了,象远处飘来的音乐,原来很单纯的调子,混入了大地与季节的鼻息。

1887:Madame Cezanne with Unbound Hair, Philadelphia Museum of Art -->

<-- 1891:Madame Cezanne in a Yellow Chair,Art Institute of Chicago 然而这神情到底是暂时的。在另一张肖像里,她头发看上去仿佛截短了,象个男孩子,脸面也使人想起一个饱经风霜的孩子,有一种老得太早的感觉。下巴向前伸,那尖尖的半侧面像个锈黑的小洋刀,才切过苹果,上面腻着酸汁。她还是微笑着,眼睛里有惨淡的勇敢--应当是悲壮的,但是悲壮是英雄的事,她只做得到惨淡。  1890:Madame Cezanne in a Yellow Chair,Metropolitan Museum of Art, NYC --> 1890:Madame Cezanne in a Yellow Chair,Metropolitan Museum of Art, NYC -->

再看另一张,那更不愉快了。画家的夫人坐在他的画室里,头上斜吊着鲜艳的花布帘幕,墙上有日影,可是这里的光亮不是她的,她只是厨房里的妇人。她穿着油腻的暗色衣裳,手里捏着的也许是手帕,但从她捏着它的姿势上看来,那应当是一块抹布。她大约正在操作,他叫她来做模特儿,她就像敷衍小孩子似的,来坐一会儿。这些年来她一直微笑着,现在这画家也得承认了--是这样的疲乏,粗蠢,散漫的微笑。那吃苦耐劳的脸上已经很少女性的成份了,一只眉毛高些,好像是失望后的讽刺,实在还是极度熟悉之后的温情。要细看才看得出。  赛尚夫人最后的一张肖像是热闹鲜明的。她坐在阳光照射下的花园里,花花草草与白色的路上腾起春夏的烟尘。她穿着礼拜天最考究的衣裙,鲸鱼骨束腰带紧匝着她,她恢复了少妇的体格,两只手伸出来也有着结实可爱的手腕。然而背后的春天与她无关。画家的环境渐渐好了,苦日子已经成了过去,可是苦日子里熬炼出来的她反觉过不惯。她脸上的愉快是没有内容的愉快。去掉那鲜丽的前景,人脸上的愉快就变得出奇地空洞,简至近于痴呆。 赛尚夫人最后的一张肖像是热闹鲜明的。她坐在阳光照射下的花园里,花花草草与白色的路上腾起春夏的烟尘。她穿着礼拜天最考究的衣裙,鲸鱼骨束腰带紧匝着她,她恢复了少妇的体格,两只手伸出来也有着结实可爱的手腕。然而背后的春天与她无关。画家的环境渐渐好了,苦日子已经成了过去,可是苦日子里熬炼出来的她反觉过不惯。她脸上的愉快是没有内容的愉快。去掉那鲜丽的前景,人脸上的愉快就变得出奇地空洞,简至近于痴呆。

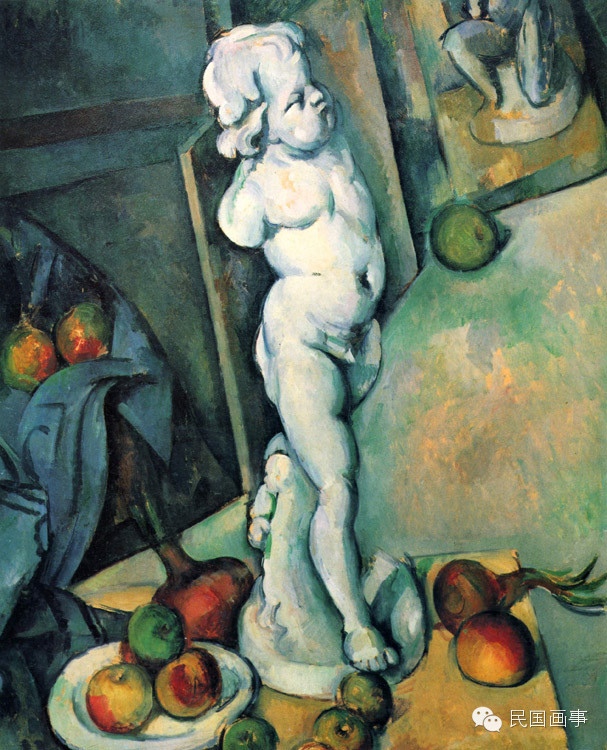

<-- 1892:Madame Cezanne in the Greenhouse, Metropolitan Museum of Art, New York City 看过赛尚夫人那样的贤妻,再看到一个自私的女人,反倒有一种松快的感觉。《戴着包头与皮围巾的女人》,苍白的长脸长鼻子,大眼睛里有阴冷的魅惑,还带着城里人下乡的那种不屑的神气。也许是个贵妇,也许是个具有贵妇风度的女骗子。  叫做《塑像》的一张画,不多的几笔就表达出那坚致酸硬的,石头的特殊的感觉。图画不能比这更为接近塑像了。原意是否讽刺,不得而知,据我看来却有点讽刺的感觉--那典型的小孩塑像,用肥胖的突出的腮,突出的肚子与筋络来表示神一般的健康与活力,结果却表示了贪嗔,骄纵,过度的酒色财气,和神差得很远,和孩子差得更远了。 叫做《塑像》的一张画,不多的几笔就表达出那坚致酸硬的,石头的特殊的感觉。图画不能比这更为接近塑像了。原意是否讽刺,不得而知,据我看来却有点讽刺的感觉--那典型的小孩塑像,用肥胖的突出的腮,突出的肚子与筋络来表示神一般的健康与活力,结果却表示了贪嗔,骄纵,过度的酒色财气,和神差得很远,和孩子差得更远了。

Still Life with Cherub,1895,Courtauld Institute of Art, London --> 此外有许多以集团出浴为题材的,都是在水边林下,有时候是清一色的男子,但以女子居多,似乎注重在难画的姿势与人体的图案美的布置,尤其是最后的一张《水沿的女人们》,人体的表现逐渐抽象化了,开了后世立体派的风气。《谢肉祭》的素描有两张,画的大约是狂欢节男女间公开的追逐。空气混乱,所以笔法也乱得很,只看得出一点:一切女人的肚子都比男人大。  《谢肉祭最后之日》却是一张杰作。两个浪子,打扮做小丑模样,大玩了一通回来了,一个挟着手杖,一个立脚不稳,弯腰撑着膝盖,身段还是很俏皮,但他们走的是下山路。 《谢肉祭最后之日》却是一张杰作。两个浪子,打扮做小丑模样,大玩了一通回来了,一个挟着手杖,一个立脚不稳,弯腰撑着膝盖,身段还是很俏皮,但他们走的是下山路。

<-- Pierrot and Harlequin (Mardi Gras),1888,Pushkin Museum of Fine Art, Moscow 所有的线条都是倾斜的,空气是满足了欲望之后的松弛。"谢肉祭"是古典的风俗,久已失传了,可是这里两个人的面部表情却非常之普遍,简单的自信,小聪明,无情也无味。 《头盖骨与青年》画着一个正在长大的学生坐在一张小桌子旁边,膝盖紧抵桌腿,仿佛挤不下,处处手干格不入。学生的脸的确是个学生,顽皮,好问,有许多空想,不大看得起人。廉价的荷叶边桌子,可以想象那水浪形的边缘嵌在肉上的感觉。桌上放着书、尺,骷髅头压着纸。医学上所用的骷髅是极亲切的东西、很家常、尤其是学生时代的家常,象出了汗的脚闷在篮球鞋里的气味。  描写老年有《戴着荷叶边帽子的妇人》,她垂着头坐在那里数她的念珠,帽子底下露出狐狸样的脸,人性已经死去了大部分,剩下的只有贪婪,又没有气力去偷,抢,囤,因此心里时刻不安; 描写老年有《戴着荷叶边帽子的妇人》,她垂着头坐在那里数她的念珠,帽子底下露出狐狸样的脸,人性已经死去了大部分,剩下的只有贪婪,又没有气力去偷,抢,囤,因此心里时刻不安;

An Old Woman with a Rosary,1895-1896,National Gallery, London --> 她念经不像是为了求安静,也不像是为了天国的理想,仅仅是数点手里咭唎咕碌的小硬核,数着眼面前的东西,她和它们在一起的日子也不久长了,她也不能拿它们怎样,只能东舐舐,西舐舐,使得什么上头都沾上一层腥液。  赛尚本人的老年就不像这样。他的末一张自画像(左图),戴着花花公子式歪在一边的"打鸟帽",养着白胡须,高挑的细眉毛,脸上也有一种世事洞明的奸滑,但是那眼睛里的微笑非常可爱,仿佛说:看开了,这世界没有我也会有春天来到。——老年不可爱,但是老年人有许多可爱的。 赛尚本人的老年就不像这样。他的末一张自画像(左图),戴着花花公子式歪在一边的"打鸟帽",养着白胡须,高挑的细眉毛,脸上也有一种世事洞明的奸滑,但是那眼睛里的微笑非常可爱,仿佛说:看开了,这世界没有我也会有春天来到。——老年不可爱,但是老年人有许多可爱的。

风景画里我最喜欢那张《破屋》,是中午的太阳下的一座白房子,有一只独眼样的黑洞洞的窗;从屋顶上往下裂开一条大缝,房子像在那里笑,一震一震,笑得要倒了。通到屋子的小路,已经看不大见了,四下里生着高高下下的草,在日光中极淡极淡,一片模糊。那哽噎的日色,使人想起“长安古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。” 可是这里并没有巍峨的过去,有的只是中产阶级的荒凉,更空虚的空虚。 The House with the Cracked Walls,1892-1894,Metropolitan Museum of Art, New York (本文原载《流言》,1944年12月中国科学公司初版。本篇及上篇中的塞尚作品配图,应为后人根据张爱玲文字所添注,具体贡献者不详,转贴自网络360doc.com)

上篇:听张爱玲解说塞尚: 谈画(上)

|