不可不知!他影響了許多美國人 范學德

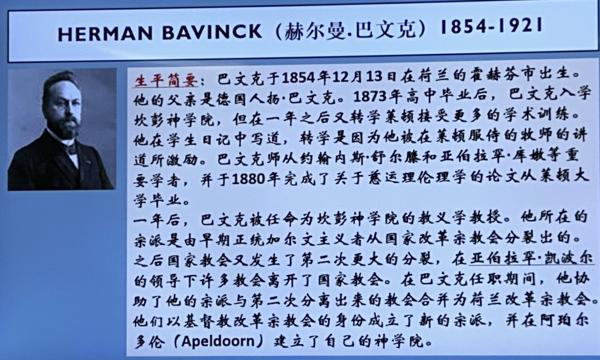

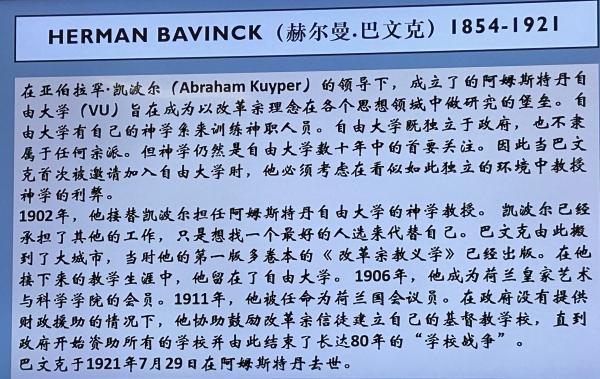

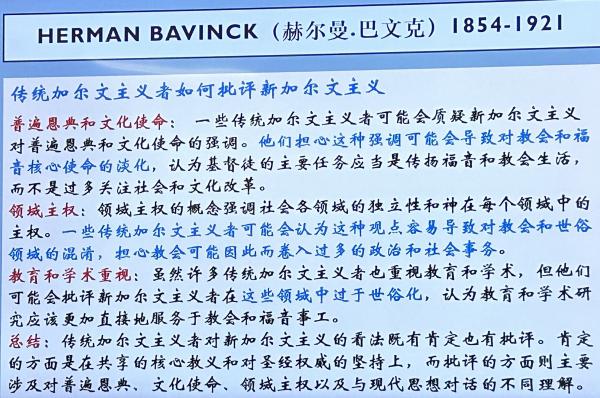

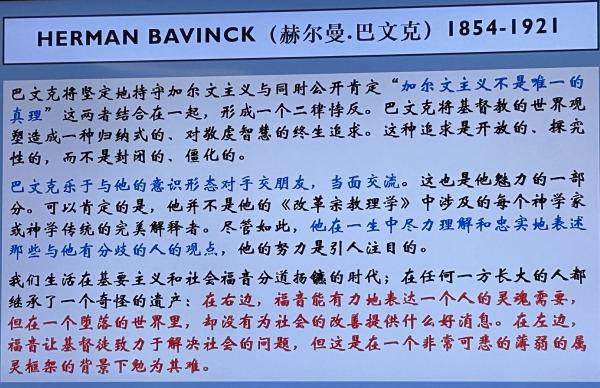

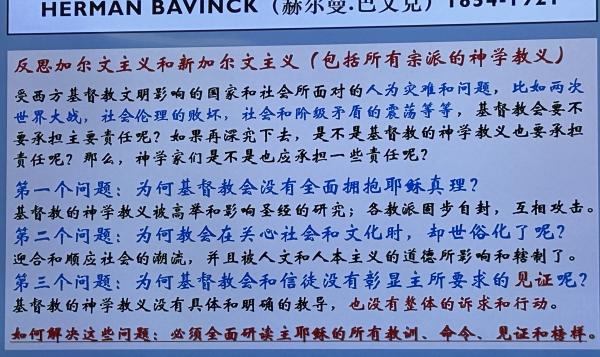

對我來說,那天是個重要日子,七月七日。中國近代史上的這一天也是個重要日子,七七事變,中國抗日戰爭全面爆發的起點。如今,又加上了一點,我那天在慕恩教會參加了主日學,由摩西弟兄主講,講基督教歷史上的一位偉人:Herman Bavinck 赫爾曼· 巴文克 (1854-1921)。 摩西弟兄扼要地介紹了巴文克的生平和主要神學思想。這引起了我挺大的興趣,回家後,上網查巴文克的資料,查着查着,突然想起來,他的代表作《我們合理的信仰》這本書我有啊,還讀過一些章節。書在哪裡哪,趕緊找,但怎麼也找不到。不會是我搬到夏洛特前把它也送給中華神學院了吧?我那麼大方?傻?不會吧。 都一年了,還有七八箱子書沒有打開歸位。幾天前,主裝了兩個書架,今天,我終於下決心打開書箱。天哪!只剩下最後一個箱子 了,還是沒有。痛苦。 我打開了最後一個箱子,最底下一摞書中,躺平的正是《我們合理的信仰》。翻開扉頁,居然是在中國負責出版這本書的張慶棠弟兄贈送我的,時在2011.12.9。他還寫上:“范兄惠存”。我真是會存啊。 趕緊讀書,又翻看收集的資料。2022年2月16日,《今日基督教》上發表了James Eglinton的文章:“人人都愛巴文克”。哈哈,標題黨,人人都愛,絕無可能。文中說, “在過去十年左右,一顆新星正在蒼穹中升起——他就是荷蘭新加爾文主義神學家赫爾曼·巴文克(1854-1921)。在他那個時代的荷蘭,巴文克是一個家喻戶曉的名字。巴文克是他那一代人中最優秀的荷蘭神學思想家,同時也是一個在巨大的社會動盪時期引人注目的公眾人物。 (我想,荷蘭語不是英文,無法造成世界性影響。匆匆百年) 21世紀初發生了變化——由於約翰·博爾特(John Bolt)和約翰·維德(John Vriend)的努力,巴文克的《改革宗教理學》英譯本(Reformed Dogmatics)在2003至2008年間分四部分出版發行。迄今為止,這套書已經賣出了九萬多冊——對於這種性質的作品來說,這是一個驚人的銷售量。而且這本書還出了葡萄牙語和韓語譯本,目前西班牙語、俄語和中文的翻譯正在進行中。” 一位荷蘭新加爾文主義思想家是如何成為今日最受歡迎的基督教神學家? “(巴文克的著作)是以改革宗神學表達一種更廣的東西:跨越文化和世紀的基督教大公信仰。巴文克將堅定地持守加爾文主義與同時公開肯定“加爾文主義不是唯一的真理”這兩者結合在一起,形成一個二律悖反。 我們生活在基要主義和社會福音分道揚鑣的20世紀之後。在那場辯論的任何一方長大的人都繼承了一個奇怪的遺產——在右邊,福音能有力地表達一個人的靈魂需要,但在一個墮落的世界裡,卻沒有為社會的改善提供什麼好消息;在左邊,福音讓基督徒致力於解決社會的問題,但這是在一個非常可悲的薄弱的屬靈框架的背景下勉為其難。” 妙論。記得在主日學上,我在談到基督徒的福音使命和文化使命時說,我們是在深淵之上走鋼絲,在會跌下去的左右之間竭力保持平衡。幸好,下面有一雙大手會托住我們。張斌長老則說,我們一方面是當“恐懼戰兢”地做成得救的功夫,同時也要“坦然無懼”地來到主的面前。 摩西弟兄介紹說,巴文克提出了“文化使命”與“領域主權” ( sphere Sovereignty )的觀點。當然,這引起了爭論。不過,在巴文克那裡,福音使命和文化使命都被統一在一個根基之上;那位創造之神,同時也是救贖之神;反之亦然,那位救贖的主,同時也是創造的主。 《我們合理的信仰》開篇第一句話就說:“上帝,唯獨上帝,才是人之至善。” 巴文克又說:“我們不要脫離世界。我們不想脫離,我們也不能脫離,除非我們否認真理的絕對性。當然,天國不屬於這個世界。但是,天國的確要求這個世界的一切都為之服務。天國是獨一的、忌邪的,它不允許世界有任何獨立的、中立的國度與它並列存在。如果任憑世界自行其道,我們只追求逍遙遁世,其實要容易得多。然而我們不應當就如此偷閒,因為一切受造物都甚好,不得予以拒絕。既然一切都因上帝的道與我們的禱告而成為聖潔,就當以感恩的心來接受;如果拒絕,就是忘恩負義,就是錯誤地論斷或藐視上帝的美意和恩賜。我們的爭戰可能僅僅是對付罪。因此,基督的門徒無論處於如何複雜的關係之中,無論社會的、政治的、科學的問題如何嚴重,如何排山倒海地壓過來,如果從爭戰中退縮,甚至假借基督徒動機之名,認為世界的文化屬魔鬼,那就是我們裡面的背信棄義、懦弱膽怯在驕傲地誇口。” 當我在《我們合理的信仰》的譯者序讀到這段話,真是拍案叫絕,說得太好了。 巴文克主要是一位神學家,一位系統神學家。 (W. J. Geesink)博士曾這樣描述巴文克的作為: “作為教授,巴文克在任何大學都是頂級的。他學識淵博、博覽群書,因此他對講課遊刃有餘。身為敏銳深刻的學者,他有發現問題的天賦。當他發現一個問題時,他會極自如地將問題傳遞給聽眾。如果有了答案,他會與眾人分享,絕不是急匆匆地,而是審慎地、安靜地。如果還沒有答案,他會竭力探究、去偽存真,絕不為了滿足一個而不顧其餘。他重視邏輯,強調學校紀律,他非常清楚非理性主義的危險,因而承認有些問題沒有答案 作為職業神學家、教義學家,巴文克回到加爾文的改革宗神學。通過這樣做,也通過論述學術與科學,他為改革宗神學脫離1750年以後的僵硬、僵死狀況助了一臂之力……像奧古斯丁一樣——巴文克認為奧古斯丁是空前絕後的思想家。巴文克也從啟示的哲學尋求人生與世界問題的答案,即能滿足人心和頭腦的答案。” 而巴文克的學生蘭維爾則描述當時的課堂情況說,由於被真理所激勵,巴文克的講課成了講道。 臨終時巴文克說:“現在我的學術已與我無益,我的教義也如此,惟獨我的信仰可以救我。”他不是貶低神學研究生涯,而是道出了重要性的次序。 海普博士以下面這段話作為他所寫巴文克傳記的結束語: 巴文克曾經說過加爾文的一句話,也同樣適用於他自己,那就是:後世“尊榮他們先驅和領路人的最好的方法就是口唱心和地宣告:萬有都本於他,藉着他,歸於他。願榮耀歸於他,直到永永遠遠”。 2024.7.17

|