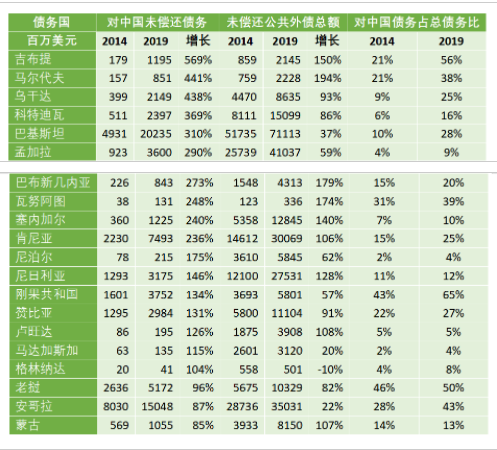

去年澳大利亞國會通過《外國關係法》,賦予聯邦政府取消州和領地政府、地方議會以及公立大學與其他國家簽訂協議的權力。4 月 21 日,澳大利亞聯邦政府行使這項權力,廢除了維多利亞州和中國政府簽訂的“一帶一路”協議。儘管維州政府一直對於“一帶一路”協議持有正面評價,認為會促進中國投資,保證當地就業。但是隨着澳中貿易緊張局勢升級,中國繼早先已禁令入口的的澳洲龍蝦,木材及大麥後,去年 11 月中國官方非正式地通知所有中國的國有企業及私營公司,停止購買幾種澳洲產品 - 包括大麥、糖、紅酒、原木、煤炭、龍蝦、銅礦石和精礦。這一連串行動,還包括對大麥徵收關稅,禁止某些牛肉入口,限制煤炭供應,對葡萄酒價格進行調查,以及停止進口澳洲棉花。澳洲這次廢除州政府與外國政府所簽訂協議的行動,也可以說是“依法辦事”。但是明眼人都知道這是澳洲作為“五眼聯盟”鐵杆成員的投名狀。 “想致富,先修路”這句話包含了很豐富的哲理。交通閉塞不利於物資與人才的流通的道理大家都明白,所以公元前 200 多年的西漢就有了“絲綢之路”,其後還有“海上絲綢之路”。雖然經過安史之亂後唐朝開始衰落,中國北方地區戰火連年,絲綢、瓷器的產量不斷下降,商人也出於對安全的考量不願遠行,絲綢之路逐步走向低谷。 到了北宋時期,政府未能控制河西走廊,延展至南宋,更無法涉足西北地區,絲綢之路衰落日益明顯。但是,當時在中東崛起的阿巴斯王朝,興盛時期以其帝國中心的巴格達引伸出四條主要的幹道,連接周邊的“海上航線”、“絲路”、“草原之路”、通往俄羅斯的“川之道”,以及縱斷撒哈拉沙漠的“鹽金貿易之道”。其中經由巴斯拉至荷姆茲港的“巴斯拉道”和經由呼羅珊至喀什噶爾的“呼羅珊道”就是把貨物運往中國的通途。 歷史上的這個路,那個道的形成起因都是源於商業需求,最初都是販商的個人或小團體行為,政府的介入一是基於發展的需求,同時也為了保護自己的臣民經營的自由。現代由政府催生的“商業圈”、“貿易帶”除了商業利益,更為講究政治影響。要說這種手法,英法美德這類老牌資本主義國家玩的最為圓熟。上個世紀在非洲、在中東、然後是亞洲,韭菜是割了一茬又一茬。美國作家 John Perkins 所撰寫的《一個經濟殺手的自白》Confessions of an Economic Hit Man 有非常精彩的描寫。 中國近年所推行的“一帶一路”表面上沿襲“絲綢之路”通商之意,實質內涵更為豐富。“一帶一路'如果能夠順利推行,一來可以去產能、去庫存,二來由於大部分基建項目都是交由中國公司來負責,勞務輸出這一塊還可以帶來文化輸出的附加影響。至於擴大政治影響力的積極效果更不又說了。但是計劃實行幾年下來,卻也帶來不少負面消息。譬如在 2019 年,來自塞拉利昂、孟加拉、緬甸和馬來西亞等國家的政府領導人和專家擔心一帶一路將成為外交債務陷阱,許多項目被迫取消或縮減規模。中國開始對“一帶一路”項目做出了調整。 事實上這些國家的擔心並非沒有道理。對許多“一帶一路”國家來說,公共債務已成為至關重要的話題,一些國家無法支付債務利息或發生債務違約,譬如 2020 年 11 月的贊比亞。 根據“國際綠金”去年 12 月的文章披露,中國在過去幾個月裡收到了越來越多來自“一帶一路”國家的債務減免請求:4 月,巴基斯坦聲稱中國公司誇大了電力項目的成本,希望重新談判對華債務的償付; 8 月和 9 月,厄瓜多爾簽署了兩項協議,推遲向中國進出口銀行(4.74億美元)和國家開發銀行(4.17億美元)還款,厄瓜多爾是石油輸出國,此前石油價格暴跌導致其還息困難; 9月,受新冠疫情和油價暴跌影響的安哥拉與中國即將敲定一項協議,重組其201億美元的債務; 10月,贊比亞希望與中國國家開發銀行達成協議,推遲其於10月到期的3.91億美元貸款的還款期限,但與中國進出口銀行的談判仍在進行中。 更早一些時間的 2019 年 5 月,中國與剛果共和國簽訂了債務重組協議,將16.8億美元的債務再延長 15 年。 2014 到 2019 年,一些國家對中國債權人的償還負擔隨着對中國的公共債務存量的增加而加重。剛果共和國對中國的公共債務存量占 GNI( 國民總收入)的比重從 13.62% 增至 38.92%;吉布提對中國的公共債務存量占 GNI 的比重從 7.71% 增至 34.64%;安哥拉對中國的公共債務存量占 GNI 的比重從 5.87% 增至18.95%。 某些國家公共外債存量占國民總收入(GNI)的比重過高,帶來的違約風險相對也較大:2014年 到 2019 年,老撾民主共和國的比例高達 58%,吉布提為 62%,剛果共和國則為 60%。薩摩亞和莫桑比克等國家對中國的公共債務存量為中等水平,但它們的公共外債總存量占國民總收入(GNI)的比例很高,因此它們很可能會像剛果共和國和贊比亞一樣出現債務違約。 到 2019 年底,在52個“一帶一路”國家中,對中國的未償公共債務存量最多的 5個國家是:巴基斯坦(202 億美元)、安哥拉(150 億美元)、肯尼亞(75 億美元)、埃塞俄比亞(65 億美元)和老撾(50 億美元)。 未償還債務國簡表

吉布提、馬爾代夫、烏干達、科特迪瓦、巴基斯坦和剛果共和國對中國的債務快於總債務增長速度,到 2019 年底,這些國家對中國的債務存量比例顯著增加。 由於這些國家的貸款風險不斷上升以及許多債務國自身的高風險等級,其中一些國家對中國的債務風險敞口大大增加。 截至 2019 年底的 5 年間,中國的貸款已超過了國際貸款,尤其是在以下這些國家: 吉布提:中國債務的份額從 20.80% 增加到 54.91%,中國取代了多邊債權人,成為最大的貸方; 科摩羅:中國債務的份額從零增加到 28.36%,中國貸款逐漸趨近但仍少於國際貨幣基金組織等多邊債權方; 剛果共和國:中國的份額從 43.34% 增加到 62.97%,並且 2014 年到 2019 年,中國一直是該國最大的債權方; 安哥拉:中國債務所占比例從27.94%增加到45.77%,2014年到2019年,中國同樣是該國最大債權方; 馬爾代夫:中國債務所占比例從 20.72% 增加到 38.02%,2014年,中國的份額略高於印度、亞洲開發銀行和世界銀行,但到 2019 年,差距進一步擴大; 巴基斯坦:中國債務的份額從 9.53% 增加到 25.55%,2014年,亞洲開發銀行和世界銀行是其最大的債權方,在 2019 年和中國共同成為巴基斯坦的重要貸方; 烏干達:中國債務所占比例從 8.93% 增加到 24.22%,2014年,世界銀行是其最大的債權方,其次是非洲開發銀行,到 2019年 底,世界銀行仍然是最大的債權方,但中國超過了非洲開發銀行,成為第二大債權方。 為應對因新冠疫情而加劇的債務挑戰,G20 計劃下的《暫停債務償還倡議》,到 2020年底中止世界上最貧窮的 77 個國家的雙邊貸款償還。中國也簽署了上述的協議,但並沒有像十國集團的系統債務減免計劃,更願意自行設計並給予雙邊債務減免。 專家認為,缺乏全面的債務減免戰略可能存在潛在的風險。首先,過去的債務減免之所以可以控制,主要是因為財務困境發生在國家或地區。在今年甚至明年全球經濟體努力求存的情況下,中國談判數十項債務重組協議的成本將急劇上升,同時會引起借款方對其貸款公平性和透明度的懷疑。 在新冠疫情的影響下,中國在“一帶一路”國家中的主權債務違約風險敞口不斷增加,尤其是在上述分析的高風險等級國家中。中國目前處理債務減免請求的一些戰略可能行得通,如勾銷、重新談判條款、延期或扣押資產,但除了將信貸風險推遲到未來外,它們幾乎沒有創造任何價值。 如前所述,有相當數量國家對中國的債務存量比例顯著增加,當這些國家無法支付債務利息或發生債務違約的時候,他們不會檢討自身的原因,很可能禍水東引,把矛頭指向最大債權國 - 都是你挖的坑!到時候這些國家高舉“民族主義”的大旗,要求把債務打折或豁免都是可能發生的事。 這樣看來,“一帶一路”未必真是一個香餑餑!

註:本文關於“一帶一路”債務數據引用自岳夢迪 王珂禮兩位作者的文章《“一帶一路”國家的公共債務狀況:新冠疫情如何加劇“一帶一路”國家現存的債務問題》。而原文作者聲稱所列數據根據世界銀行國際債務數據整理。

|