忙里偷闲花了一些时间,反复品读了冯知明先生所著力作《云梦泽》(海外书名《生命中的他乡》)。期间感悟很多,我觉得侧重于感受最深的两三点,写篇感想作文比较真切。作为一位草根写作者,我或许无力从文学史脉络或叙事学技巧上解构这部杰作。我唯一的凭借,是我熟知的汉川本土湖乡人的真实人生。我担忧的是,当如冯知明先生这样的大家,以文学为逝去的世界树立纪念碑时,像汈汊湖区无数个真实的,沉默的个体生命,他们的记忆与情感,是否会在“经典化”的过程中被再次简化或过滤?一部长篇小说作品的伟大,正在于以文字形式记录成为篇章而封存一切过往的人、事、物等画面;而我所要表述的,似乎是想提醒自己和读者们,文字确实是边呈现边封存的,那永远只是真实的片段。那浩渺的,无法被言说的部分,才是故乡真正深沉的核心。 在冯知明先生的长篇小说《云梦泽》那幅跨越百年、波澜壮阔的家族史诗画卷中,故事的核心驱动力是“寻根”。主角李如寄从欧洲出发,追溯父亲“老洋人”李来恩的离奇身世,最终牵出祖辈在云梦泽水乡的生死传奇。然而,与大多数以视觉景观(如山河、建筑)为主要载体的地域文学不同,《云梦泽》对“根”的追寻,锚定在两种流动的、无形的存在之上:一是蜿蜒曲折的汉江水道,二是在唇齿间流转的湖乡方言。特别是这种以方言贯穿在故事始终的文本格式,令人阅读起来格外亲切;会感觉人物就在我们跟前活灵活现。水域塑造了地理,而方言凝结了魂魄;水的流动隐喻了命运的漂泊与坚韧,方言的存续则守护了精神的归宿与认同。这使得整部小说超越了情节层面,成为一部关于“水乡文学观”的深沉实践。 一、水乡百科:历史的厚重感与文学的多维度

《云梦泽》著作者冯知明,出生于湖北省汉川市古云梦泽腹地,曾在南京大学攻读中文。自1984年起,他便开始文学创作,至今已创作了总计超过五百万字的作品。 冯知明先生的作品以深入挖掘地域文化见长,尤其对楚文化有着浓厚的兴趣和扎实的研究。他出版过《楚国往事》和《楚国八百年》等著作,这些都为他创作《云梦泽》打下了坚实的基础。 在创作《云梦泽》之前,冯知明先生长期从事的是出版与文学编辑工作,是百万级武侠杂志的创始人之一。这段经历让他对大众阅读心理和叙事节奏有着深刻的理解。 而今这部50万余字的长篇小说被一些评论者称为“首部以‘云梦泽’为背景的百科全书式的鸿篇巨著”。这部长篇大作不仅描绘了近百年荆楚大地的社会变迁,还将地域环境、民间信仰、社会经济、民生百态等元素以文学的方式做了全景式的描绘。 《云梦泽》自出版以来便引发多方关注。有趣的是,它吸引了超过四十位来自文旅、商界甚至科学领域的“大咖”为其撰写书评。这种现象被解读为一种跨行业的IP运作尝试,旨在将“云梦泽”打造成一个具有广泛影响力的文化品牌。 二、今古汉江:作为命运图谱、集体性格与水患暴力的承载者

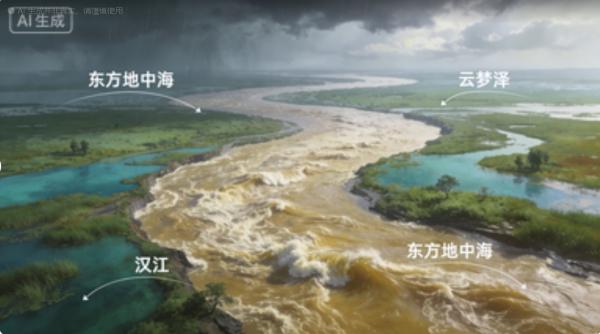

在《云梦泽》这部小说中,汉江不仅是地理背景,更是叙事本身,是人物命运的直接书写者与见证人。冯知明先生笔下的云梦泽,是“母亲河”汉江与长江、汉水共同作用,在史前大洪水中形成的宏大地理奇观。这片“东方地中海”的兴衰荣辱,与汉江的每一次改道、每一次泛滥、每一次被驯服休戚相关。小说通过李屠户、三娘、李来恩、李如皋等数代人的命运,生动再现了“一部古云梦泽的发展史,也是一部云梦泽子民与水患作斗争的历史”。 这种斗争,首先体现在宏大的历史叙事层面。从二十世纪五六十年代“上斗天,下斗地”的“围湖造田”运动,将浩渺云梦泽变为“湖广熟,天下足”的江汉平原粮仓,再到1998年世纪大洪水后“退耕还湖,退垸还湖”的生态觉醒,水与人的关系经历了从“人定胜天”到“天人合一”的深刻嬗变。冯知明先生在书写中并未停留在概念,而是通过人物的具体命运,锚定了这些历史坐标的沉重质感。例如,小说中可能暗指的1954年长江流域特大洪水,这场灾难直接催生了更为宏大的水利治理决心;而1969年汉江下游的重大洪涝,则可能是“李如皋”这一辈人童年记忆中关于“家园漂浮”的恐惧源头。至1998年那场席卷长江全流域的洪水,在这部小说中已不仅是一场自然灾害,更成为一代人精神世界的分水岭——它用滔天的洪水证明了单纯“征服自然”的虚妄,迫使整个社会集体反思,从而在政策与人心层面,为“退耕还湖”的生态伦理转折埋下了伏笔。李氏家族的发迹、流离、抗争与回归,正是这一历史大潮的微观缩影。水帮的兴衰、码头的聚散、湖田的垦殖,无一不是围绕汉江水域展开的生存博弈。 其次,汉江以“世界水利史上耗时最长、用工最多”的人工蛇曲地貌奇观——汉川汉江大堤,深刻地塑造了流域子民的集体性格。书中人物,无论是作为江洋大盗的李屠户,还是执着寻根的李来恩,抑或在时代浪潮中摸爬滚打的李如皋,他们的生命底色中,都浸透着一种由汉江赋予的矛盾特质:既有如水般顺应时势、迂回求存的智慧(如蛇曲地貌般的适应性),又有如堤坝般坚韧不拔、敢于与命运抗争的刚性。汉江“虽脉脉柔情如母,然铮铮铁骨似父”,这种双面性内化为云梦泽人面对苦难时的达观与不屈,面对巨变时的务实与闯劲。这种性格,在远走他乡的李如寄身上,体现为一种文化身份冲突中的内在定力。 三、乡村方言:作为文化基因库、情感操作系统与命名哲学

如果说汉江是云梦泽的骨血经脉,那么书中俯拾皆是的方言土语,则是其鲜活生动的灵魂与表情。冯知明先生作为土生土长的云梦泽人,将那些“刻进骨髓的家乡记忆”化作文学语言,构建了一个极具沉浸感的声音世界。这些方言并非点缀,而是承载着特定世界观、情感方式和历史记忆的文化基因。 冯知明先生对方言的运用,堪称一部微型的“湖乡语言学”乡野报告。他不仅收录词汇,更精准捕捉了其语法特质与情感重量。试举几例: “打腰餐”:并非简单的“吃零食”,它特指在繁重体力劳动(如挑堤、抢收)间隙,为补充体力而进行的那一顿加餐。这个词里包含着对劳动节律的尊重和对身体极限的体恤。 “过脚”:形容雨停了,地面积水开始消退。一个“脚”字,将自然现象拟人化,仿佛雨水是有生命的访客,它的离去留下了脚印。这比“雨停”二字多了多少生动的画面感与细微的期待! “薅泥”:指在湖底用手或工具将淤泥连同其中的螺、蚌等一并捞起。这个动作混合了谋生的艰辛与收获的喜悦,一个“薅”字,力道、姿态与湖泽给予的微弱馈赠感,全在其中。 “心里作沤”:形容一种无法排解、缓慢发酵的愁闷或委屈,就像湖塘底的淤泥在沤着,不见天日却滋生着复杂的气味。这是对复杂心理状态极其精妙的在地化比喻。 这些词汇构筑了一个自足的意义宇宙。方言是人物身份的烙印。书中人物开口说话的腔调,立刻定位了其精神的“籍贯”。父亲李来恩一生痴迷于寻找自己的“洋人”血统,但他思维与情感最底层的编码,无疑仍是云梦泽的方言逻辑。当他身处异国或遭遇误解时,潜意识里回荡的,恐怕不是某种外语,而是故乡的俚语乡音。这种语言上的“根性”,比任何血缘证明都更牢固。作者在书写时,也自觉地运用这种语言,例如对“汈汊湖”地名由来的考据——从“刁汊湖”到“汈汊湖”的演变,不仅是一个字的雅化,更暗含了从“穷山恶水出刁民”的历史记忆,到革命战争年代红色精神洗礼的深刻变迁。一字之差,承载的是沉重的集体记忆与身份重构。 更为精妙的是,冯知明先生将这种方言哲学,延伸到了人物的命名艺术之中,使其承载了深刻的命运隐喻与人生哲理。主角李如寄,其名直指“人生如寄”的核心命题,道出了现代人普遍的漂泊感。他的弟弟李如皋,“皋”为水边高地,暗合其商业上的精明与立足(立足高地)的特性,但也暗示其精神可能远离了水域的滋养。而李如鹤,“鹤”是仙逸之鸟,或许隐喻着一种超脱的、更为精神性的追求,或是一种远离尘嚣的命运。 其父李来恩的名字则更具反讽与悲剧深度。“来恩”,似有“带来恩泽”或“感恩而来”之意,但他的一生却在苦苦追寻“恩赐”他奇异外貌与命运的“根”(外国传教士的血脉),最终这“恩”成了他无法摆脱的宿命与执念,构成了名实之间的巨大张力。祖父李屠户的名字则直白而充满力量,标识其出身与江湖底色,“屠”字背后的杀伐、生存与草莽气,是他那一代人最直接的生命注解。 至于女性角色,“三娘”之名,是传统社会对女性个体性模糊的称谓(排行加泛称),但她却以强大的生命能量,突破了“三娘”这个符号的局限,活成了传奇。而学者梁一真(李如寄之妻),其名“一真”则富有现代知识女性追求真理、本真的意涵,与李如寄的“如寄”构成“真如”的佛理对照,暗示她是李如寄漂泊人生中寻求“真如”本性、获得精神安顿的关键。 这种命名绝非随意而取,它足让名字成为作品中人物命运的“谶语”或“注解”,是资深大作家冯知明将地域文化、家族命运与哲学思考熔于一炉的高明手法。 著作中贯穿着朴素的方言,更是烘托人物亲人之间情感的脐带。小说中那些最深沉、最私密、最痛彻心扉或最温暖熨帖的情感表达,往往通过方言才能精准传递其微妙内涵与浓烈程度。无论是亲人间的昵称、咒骂时的俚语,还是水乡特有的生产生活词汇(如对渔具、船只、水文现象的称谓),都构成了一个局外人难以完全进入、而族中人瞬间心领神会的情感共同体。对于漂泊在外的游子李如寄而言,方言是一种无形的精神母乳。当他处理父亲后事、追溯家族往事时,那些来自祖母、父亲口中的只言片语,就是打开记忆迷宫的钥匙,是连接断裂时光的桥梁,是确认“我来自何处”的最温柔也最确凿的证据。它超越了单纯的信息传递,成为一种情感的仪式和确认的认同。 最让我拍案叫绝的一个篇章是——李如寄最终没有找到父亲想要的“德国根”。但在他整理父亲遗物时,他发现了一本手抄的歌谣集,全是汈汊湖一带的渔歌,夯歌,婚丧调子。有些字他父亲不会写,就用图画代替。在那个夜晚,李如寄一个人坐在柏林公寓里,尝试着按照父亲的注音,别别扭扭地哼唱起来。他忽然哭了。不是因为悲伤,而是因为在陌生的语言包围多年后,他第一次听懂了父亲不是通过德语文件或家族口传,而是通过这些荒腔走板,几乎失传的音调。 这一刻的精神返乡,比任何地理上的回归都更加真实。当水声与乡音在文字中重新响起,当那些即将消失的词汇重新获得生命,读者与李如寄一起完成了一场穿越:我们不必回到那个物理上已经消逝的故乡,而是让故乡通过声音,重新居住在我们的身体里。 四、水泽文化的基因:龙、巫、匪与其语言的独特性

著作者冯知明巧妙地用“三结市”这一虚构地名,映射了现实中的汉川市。这个地名背后,隐藏着当地人微妙的地域心结——一种介于归属感与独立诉求之间的复杂情绪。 《云梦泽》的文学价值,很大程度上体现在它对特定地域文化的深度挖掘与鲜活呈现上。 小说中的土龙文化是云梦泽地域特色最生动的体现之一。无论是李钩胡子养龙、御龙的传说,还是三娘捡到龙鳞的细节,都被自然地编织进叙事之中。 其长篇小说所呈现的主要水泽文化有五大元素,其中方言体系是极富创意与感染力的。 龙文化:贯穿始终,与地域信仰紧密相连; 巫文化:体现楚地神秘传统,在《四十岁的一对指甲》中有更多描写; 水乡民俗:丧葬习俗等场景描写堪称现实主义经典; 方言体系:保留完整,有鲜明地域特色,如“苕货”“过早”等; 饮食文化:汆汤粉、三丸菜、沙炸豌豆米等特色风物; 方言与民俗细节的生动描写真实再现故事场景突出情节,更是《云梦泽》的另一大特色。老洋人魂归故里后,家乡为他举行的那场充满旧俗的葬礼,被评论者誉为“现实主义描写的经典”。 冯知明先生对云梦泽方言和民俗文化的巧妙结合与运用,则构建了一个完整而封闭的文化生态系统。与同为水乡的微山湖相比,云梦泽因其地处内陆,形成了更加独特、完整的语言和行为体系。 汉水弯弯,随方就圆。《云梦泽》在叙事结构上展现出高超的技巧。这部长篇小说采用多线叙事,将不同时空的故事巧妙编织,形成了一种时空折叠的叙事效果。给读者清晰地展现出了一条流淌百年的家族命运之河。 五、水声与乡音的交响:构建现代精神家园

冯知明先生通过《云梦泽》的书写,完成了一次艰苦卓绝的文学实践:他将地理意义上的故乡(正在消逝的古泽),通过文学的力量,重建为一座精神文化的“家园”。这尤其体现在他对水与声关系的处理上。 水的意象与方言的运用,在小说中形成了精妙的互文。水的流动性(汉江的奔流、湖泽的涨落)对应着命运的变迁、时代的更迭与人口的流动;而方言的相对稳定性,则在变动不居中提供了认同的锚点。水的形态千变万化(洪水的狂暴、湖水的宁静、渠道的规整),隐喻着人性与社会的复杂多面;方言的丰富性与表现力,则成为描绘这种复杂性的最佳工具。水的物理存在可以被改造(围湖造田),甚至可以近乎消失(如今仅存汈汊湖),但由水孕育的文化、性格与语言,却如基因般延续。著作结尾,李如寄在德国完成对父辈的理解与放下,其前提正是在精神上溯游回乡,确切听懂了潜藏在家族故事深处的“水声”与“乡音”。 这种书写,回应了一个深刻的现代性命题:在全球化与城市化浪潮中,当物理故乡的面貌已沧海桑田,人的精神家园何以安放?《云梦泽》给出的答案是,家园既在彼处,也在此处。它存在于对一条母亲河历史与性格的集体认知中,存在于一种独特方言所封存的集体记忆与情感模式中。冯知明先生本身就如同一位“行走江湖的侠客”,半生游走于“故乡”与“他乡”之间,其最终以文学为舟,载满了乡音水韵,恰到好处地完成了一次精神层面的归根。他所实践的“水乡文学观”,正是以汉江为轴,以方言为纬,编织出了一张可供现代灵魂栖居的意义之网。 因此,长篇大作《云梦泽》不仅是一部家族的传奇,更是一部关于“水域文明”的浓情档案。冯知明以考古学家般的细致与诗人般的激情,从几乎被平整为单一农业景观的江汉平原之下,打捞出那个曾经“方圆九百里”、充满仙气、野性与活性的云梦泽。他打捞的工具,正是那些沉淀在历史地层中的“水迹”与“声音”。 小说最终指向了一个充满辩证智慧的结论:“人只要出了娘胎就是面对他乡。”绝对的、静止的“故乡”或许只是一个想象,人始终在漂泊与追寻中。然而,这并不意味着无根。真正的根,是那条流淌在血脉里的“汉江”,是那套镌刻在意识深处的“方言”矩阵。它们共同构成了一种文化的“乡愁”,这种乡愁不是简单的怀旧,而是一种赋予生命以深度、脉络和韧性的精神资源。当李如寄们在世界各地面对身份困惑时,内心若能响起一声汉江的浪卷声或一句故乡的土话,他们便获得了确认自我出处的坐标。 在机器的轰鸣与标准化的普通话日益覆盖一切的时代,《云梦泽》以它五十余万字的厚重篇幅,守护并复活了一片水域的叹息与一片乡音的体温。它告诉我们,无论身体行至多远,只要还能在文字中触摸到故乡河流的纹理,还能在阅读中模拟出那独特的乡音腔调,灵魂便有了溯流而上、寻得慰藉的可能。这,或许正是这部“百科全书式的鸿篇巨著”在故事之外,留给我们作为读者最宝贵的精髓所在。而冯知明先生透过人物名字所赋予的哲学光影,更是让这部水域史诗,在个体的命运轨迹上,折射出普遍的人生况味与深邃的思考。 2025年12月22日星期一 汉江之畔

作者简介:胡采云 “汉语言文学专业”本科学历。系中国楹联学会会员、中华诗词学会会员、中国散文学会会员、中国新时代诗歌学会认证会员、湖北省作家协会会员;湖北省报告文学学会会员;孝感市评论家协会理事;汉川市作家协会理事;《沧浪文学》会刊总编、《当代作家》《中国教育科学》《社会·学校·家长》等杂志社签约作家。 1992年曾出版个人诗集《那一片新绿》(8万字);2024年10月个人文集《云彩缤纷》(15万字)由中华出版社组稿并审校;2016年主编了《城隍镇志》(52万字),2021年主持收集编录了15辑反映地方文化之《汉川文脉》刊刻本(34万字);以上所撰成书,皆存于湖北省图书馆、汉川市史志研究中心。 近十年中,约500多篇(首)文学作品在各大公众网络平台发表,并多次荣获省级 刊物“优秀作品奖”与“优秀作家”“文学先锋”“湖北省书香家庭”等荣誉称号。现任北京华夏诗联书画院汉川分院院长、《青年文学家》杂志社理事会汉川分会主席。一向崇尚国学文化,秉持终身学习的初心!

|