Original 2017-06-23 章孟杰 黄桷小屋

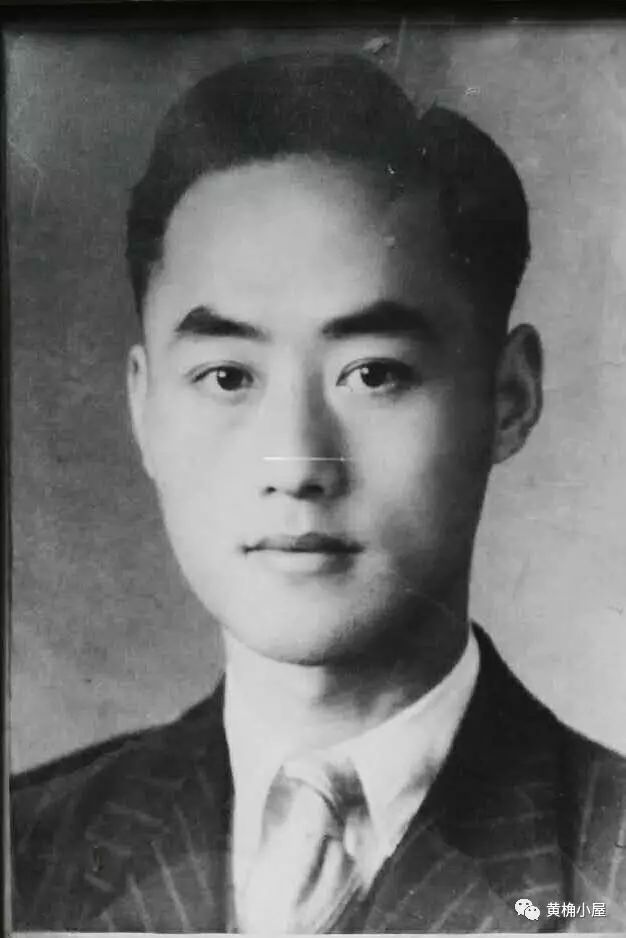

癸巳(2013年)清明,我又一次来到重庆沙坪坝茅山峡松鹤陵园,这里有父亲和母亲的合葬墓。他们曾是二十多年的恩爱夫妻,当年只因迫于政治压力选择了离婚。他们生前不能共衾,当他们相继离世之后,我们兄弟一致决定:让父母同穴。我们相信这一定也是他们的愿望,因为天国没有阶级斗争。 站在双亲墓前,凝视着他们慈祥的面容,我哽咽了,那些不堪回首的往事顿时涌上心头。我带着全家——妻、子、媳、孙一齐跪下,泪如泉涌。对于父亲的死,我们作儿子的是有责任的,这种刻骨铭心的愧疚和悔恨将折磨我们一生,至死都不能解脱…… 父亲生于1911年3月3日,殁于1976年7月5日,卒年65岁。我今年也正好65岁。人到晚年才能更加真切地体会到亲情的宝贵,而父亲却是在孤苦伶仃、凄风惨雨中死去的,他死在歌乐山腰的一间破草屋里,死时还是一个“历史反革命分子”。 今天,我用泣血的文字写下心中的悔恨和思念,您还能听见吗?父亲,可怜的父亲,我曾经不愿喊叫您一声的爸爸…… 父亲为我创造了命运的转机 1975年10月某日,已在大巴山苦熬了十一年的我收到母亲的来信,她说现在政府出台了一个政策,凡是一家有三个子女下乡而一个都没有调回城的,或是父母身边没有一个子女留城的,可以特招一人回城。读到这里,我并不觉得这和我有什么关系,我们兄弟四人中虽然有三人当了知青,但二哥已顶替母亲回到重庆,这“特招”没有我的份儿。不过,再往下看,母亲说父亲想到了一个办法,那就是他们被迫离婚时,父亲曾亲笔在离婚证书上写有短短一句话: 根据子女的志愿,选择跟女方生活。 父亲说可在后面偷偷添上一句话: 但因男方无人照顾,三儿子章孟杰愿跟男方。 这样父亲就属于身边无人照顾,我就合符“特招”条件了。这偷偷添加的文字当然必须仍然由他写,换了笔迹是要露馅的。父亲的毛笔小楷写得极好,但这极好的小楷却承受着极大的风险。一个“黑五类分子”胆敢欺骗政府,那年头是会犯下死罪的。父亲平生胆小,凡事循规蹈矩,不敢越雷池半步,尽管身陷绝境,但他却悄悄向母亲说: “只要能把孟杰弄回来,我死了也值……” 此语掷地有声,仿佛撞击在历史的回音壁上,向人间昭示着一代无辜受难者深藏心底的悲怆,那是后世难以理喻的父爱,伟大而卑贱,浩瀚而渺小,但却在铁蹄之下迸溅着火花……想想吧,在“以阶级斗争为纲”的年代里,在那不见天日的岁月里,一个“黑五类分子”还能享受国家的政策吗?但父亲却根本不愿冷静想想了,那一刻,他的爱子之心,愧疚之感,竟使一颗孤苦而怯懦的灵魂变得无比坚强而疯狂了。 母亲信中说,父亲已向街道办事处递交了申请,并私下找了派出所的户籍人员,向他哭诉了自己年老无人照顾的痛楚,希望能得到政府的照顾,并表示今后一定加强思想改造,争取早日回到人民行列。末了,他把当年省下的肉票、布票、油票、烟票、酒票、肥皂票等等全部赠送给了户籍,这是他唯一有价值的东西。在那个物资极度匮乏的时代,这些东西价值不菲。那时他仅靠我大哥每月从微薄的工资中寄来6元钱维持生活。他还向户籍暗示:如果帮忙把儿子调回来还将酬谢。母亲在信尾再三叮嘱:此事千万保密,看完即毁。 我心里又燃起了希望。1964年7月,我初中毕业,虽然学习成绩全班第一,但却未能“考”上高中,随即和同样学业优异没考上大学的二哥一起“上山下乡”到大巴山当了“知青”,时间已有整整十一年,我的最美好的青春年华被无情地消耗着。凭藉改变命运的渴望,我曾不惜冒死用箩筐悬吊在悬崖上书写“农业学大寨”,曾奋不顾身地抢救失火的农户……我还担任过林场团支部书记,曾两次出席全县的“知识青年先代会”,但是,每次招工时,尽管公社多次推荐我,但都落选了,原因只一个:我的父亲是“历史反革命”,作为儿子,我背负“原罪”,永远无法改变自己的命运。 哦,父亲,绝望时,我真是把您恨死了…… 父亲的计谋成功了 父亲祖籍安徽滁州,这是一座浸润着历史文化传统的名胜之地。950多年前,北宋文学家欧阳修因支持王安石变法改革被朝廷贬谪于此,逆境中写下了脍炙人口的《醉翁亭记》。从那以后,滁州人就开创尚文的风气,人人尊崇四书五经。我曾祖父章法护于清代光绪九年(公历1883年)荣登进士数年后,被清廷任命为安徽省学台,更在全省兴学。生在书香世家,秉承先辈遗风,我父亲兄妹五人全毕业于南京中央大学和金陵女子大学。抗战时南京沦陷,父亲随中央大学流亡来川,在重庆大学松林坡临时校舍完成学业。毕业后,应聘到也由南京迁来的江津县中大附中任教。当时正值第二次国共合作,全民抗战。父亲最小的十三岁妹妹在南京大屠杀中因拒辱,被日本兵用刺刀挑死(我二伯妈当时躲在柴堆里亲眼目睹了这一惨剧,当她九十高龄时写文章回忆了这一幕,刊登在人民日报上,人民日报编辑部特为她的文章写了编者按)。怀着对日寇的仇恨,他和无数的热血青年一起参加大后方的抗日救亡运动,曾集体加入国民党。课余,他和一些青年才俊常去拜访在江津石墙院避难的前中共总书记陈独秀。他与陈独秀是安徽同乡,很仰慕这位中国新文化运动的旗手,见他生活困窘,还多次资助他。谁知这些事情在1949年后都成了父亲“历史反革命”的罪状…… 我在焦急中等待着。终于有一天公社派人通知我,重庆来了招工单位点名要招我。我知道这是父亲的计谋成功了,顿时欣喜若狂,立马赶到公社。但招工人员刚见我就给我泼起了冷水,他看我文质彬彬的,向我直言道: “我劝你还是别回重庆。我都了解了,你在这里当民办教师,每月有20元钱,公社领导对你印象很好,还有发展前途。你回去是在磁器口运输合作社当搬运工,就是下苦力的,没有月工资,担一挑煤才几分钱,那活路你是吃不消的,找老婆都找不 到,我是为你好……” 但我想到父亲费了好大力,乃至冒着“欺骗政府”的风险才让我有机会回重庆,如果轻率放弃就实在可惜了,还是先回去再说吧。招工者见我执意要走,摇着头说:“你以后别怪我没提醒你哦。”他很快替我办完了手续。我把锅碗瓢盆这些带不走的东西全部送给社员,只带着要穿的衣物就踏上归途,归心似箭,无暇顾及未来的日子。 第三天下午我刚回到家里才一会儿,父亲就急匆匆地赶来了。他老远就喊:“孟杰!孟杰!回来了吗?……” 见了我,父亲欣喜异常,这无疑是把他“计谋”的实现看作是他今生的最大成功,迭声道:“总算回来了!回来就好!……” 父亲心里明白,我陷在农村调不回来是受了他的连累,他终于抓住机会把我弄回来,算是赎罪了。他的这种心态在他瘦削的脸上表露无遗,刀刻斧凿般的皱纹间浮现着难得的笑意,木纳的眼神也不再像两口枯井。母亲留他吃了晚饭,父亲心满意足的走了。临走时,他不忘向我嘱咐道:“这次户籍真的帮我说了话,原本黑五类分子不在照顾之列,是他再三向上面反映,说我年老体衰,又生活困难,确实需要人照顾,应实行革命的人道主义,上面才勉强同意的。你记住,一定要去感谢他。”说着,他交给我一张纸条,上面写着这个户籍的家庭地址。 次日,我带着临走时在公社买的5斤白糖和回渝路过合川买的两只鸡,循址找到那个户籍的家,一再向他表示感谢。那户籍推辞了一下就照单全收了。我后来才知道,“文革”初期带领红卫兵上山找到父亲栖居地,殴打我父亲并砸烂“家”中一切的也是他。 “你还嫌我不够丢人吗?” 不几日,我到磁器口运输合作社报到后,立即领到了我的上班工具—— 一根扁担和两个箩筐,头儿交待每天的工作就是到河边船上把运来的煤、砖、水泥、河沙等运上岸,或是坐机动船到河对面的重庆肥皂厂把成箱的肥皂搬运到船上。这些全是计件付酬,挑一百斤煤到几十米远的岸上有2分钱,扛两袋水泥上车有5分钱,一整天累死累活挣不了一元钱。这真是一个安置“黑五类”子女的绝佳场所,国家不花一分钱就可以让这些“贱种”自生自灭。那位招工人员确实没有骗我。苦难又换种方式向我狞笑着,把我攥在手里。每天天不亮我就得匆匆起床吃饭,然后赶往磁器口码头下苦力,劳动强度比农活大得多。但,再苦再累、报酬再低也得干,生活在城市什么都要钱,我得养活自己和我那苦命的父亲。 干这样的苦力活我算真真切切地体会到了什么叫做“血汗钱”。每天才挑两担煤,汗水就把衣服湿透了,额头上的汗珠不停地往下淌,眼镜的镜片整天都被汗水浸泡着,眼前模糊一片。天热的时候,男人们就只穿内裤,上身赤裸,肩膀上搭块毛巾既垫肩又擦汗,人变得像野兽一样不顾羞耻。 有一天,我正担着煤,颤悠悠地登着陡峭的石梯,猛抬眼看见父亲正在前面关切地注视着我。我放下担子,没好气地问他:“你来干什么?!……” 父亲讪讪地回答道:“今天没事,我来看看你。” “有什么好看的,你还嫌我不够丢人吗?”我压低声音说道,生怕别人看见了。 其实,在码头下苦力的伙伴大多是“狗崽子”,大家都心知肚明,人到了这种地步也实在没有什么脸面可讲。父亲沉默了,转身离去。事后想来,父亲一定是肚子饿了,想让我买个馒头吃。 他每天靠给人挑煤球谋生,如果哪天没有活干就得饿肚子,他把我弄回来也是指望有个依靠。我干了什么?如今想来,我真是不能原谅自己。 又一次,我劳动一天拖着快散架的身子回家,在街上突然看见父亲正坐在一担装满煤球的箩筐上,显然在歇气。他也看见了我,大概只有一秒钟,他就赶紧把脸别过去,仿佛没有看见我。我犹豫了一下,但最终还是没有叫他一声,从他身边走过去,父子俩形同陌路人。我走了几步停下来还在犹豫:父亲已是65岁的老人了,我该不该帮他担一程?可我最终还是没有转身回去……我们这一代人是用“阶级斗争”的狼奶喂大的,正统教育灌输的“划清界限”、“大义灭亲”等等毒素已经侵入我的血液,改变了我的人体基因,人性在泯灭,兽性在滋生。古语说:“鸦有反哺之情,羊有跪乳之恩”。我连动物都不如,我真是连动物都不如! 我不能原谅自己,我真的不能原谅自己。当年父子形同陌路人的那一瞬,那一幕,如今常常浮现在我的脑际里,宛如历史浓缩的一道伤痕,一个梦魇,催我反思:本该是教授的父亲与本该是青年学者的儿子……为何成了冷漠的路人? 父亲病了却不愿告诉我们由于挑煤报酬太低,有伙伴提议去西南制药一厂码头,说那里有运输合作社的一个抬工班,每天从船上抬石头上岸,每抬一条“连二石”可得一毛钱。这“连二石”每条重的有五、六百斤,轻的也有三、四百斤,我担心身体撑不住。同伴劝道:开头可能有点恼火,适应了就好。于是我答应去试一下,不行再回来。 但这一去就回不来了,因为抬石头必须两人合作,走一人另一人就单着无法干,我只能硬挺。 抬“连二石”的规矩是“丢包”走,就是从船舱到抬上车把全程分成若干段,比如分成A、B、C、D、E、F、G……段,抬石头时领头的把石头丢在A处,第二组把石头丢在B处,再回头到A处把石头抬到C处,这样交错进行。这样做的合理之处是用力均匀,但它也给整人留下玄机。抬“连二石”最艰险的是上车,因为搭在车厢的跳板有一定坡度,比平地更费力,如果力量不够在上最后一步时,石头碰着车沿,人就会失去平衡随石头栽下车,轻者被沉重的石头砸断腿,重者丧命,我就亲眼见过一个姓刘的同伴被石头砸断大腿造成终身残废。在这个群体里永远是弱肉强食,那些身体强壮的老码头工人专门收拾我们这类弱者,他们会准确计算出哪块大石头该我们上车(这我们也会算),在丢第一个包时就专门选大的,看见我们上车时的狼狈模样,他们会乐得哈哈大笑,全然不顾可能给我们造成的伤害。如果我们实在抬不上去,他们可以帮忙,条件是要我们送他们烟票、酒票。为此,母亲和二哥到处托人找烟票、酒票来增加我的安全系数,保佑我千万别出事。 換了码头后,很长一段时间没看见父亲。但我总感觉有一双眼睛在暗中注视着我,仔细观察又没发现什么,我想大概是神经过敏吧。六月某日,我们要将合川运来的一船石头抬上车。载石船有一个特点,满载时船身沉重就不太晃动;一旦石头将要抬空时,船身变轻晃动就大。那天活该我倒霉,我和“连手”进舱去抬最后一条石头时,刚上跳板,恰巧有一艘大货轮驶过,波涛涌来,船身就大幅度晃动起来,跳板一下子从船舷滑落,我们还来不及反应就随石头掉入江中。正当江水即将没顶、浪花四溅的一瞬间,我听见从岸上工棚后面传来撕心裂肺地哀号: “天哪!孟杰!” 众人七手八脚把我俩从江中捞了上来,我全身湿透,狼狈不堪。仔细检查身体,并无伤痕,幸亏石头没砸着人。 父亲急匆匆地从工棚后面跑了过来,惊魂未定地问道:“孟……杰,伤着没有……” 我只默默地看了他一眼,没答话,独自到工棚里换衣服去了。此时,身后传来父亲悲怆绝望的呼告:“老天啊,怎么会这样?怎么会这样!我到底作了什么孽呀!” 我回头望去,父亲发疯似的挥舞着双臂,哭喊着,不顾一切地哭喊着,踉踉跄跄,渐渐走远了,只在我的记忆中留下了一个佝偻瘦削的背影,孤孤单单…… 事后有人告诉我:这老头来过好多次,每次都是躲在工棚后面看你抬石头……但我只是默默地听着,默默地活着。生活依旧,运石船照样天天来,但从此之后,父亲却是再无踪影了。 某日下班回家,二哥告诉我:父亲病了,病得很厉害,是他的邻居打电话说的。这邻居两口子在童家桥砂纸厂上班,家里还有老人和孩子。我们托付他们平时关照一下父亲。他家里喂有一头猪,二哥顶替母亲回城后在酿造厂工作,有时帮他家搞些豆渣、醋渣作猪饲料算是回报。 我和二哥赶快去看他。父亲住在四川外语学院背后的红炉厂山上、歌乐山半山腰的一个破草屋里。他闭眼躺在床上,人已瘦得形销骨立。我俩大吃一惊,忙问父亲是怎么回事?父亲了无生气,一动不动躺在床上。这床其实就是几张破木板。邻居告诉我们,父亲已病了一个多星期,这期间几乎没吃东西。我们问既然病得这么严重,怎么不打电话告诉我们一声?邻居分辩道:“你们父亲一再嘱咐别告诉你们,我看他快不行了,还是给你们打了电话。”我们听了很生气,责怪父亲不懂事,不该阻拦邻居报信。 父亲仍是闭着眼,一言不发。二哥赶紧跑回厂里找了一副担架,并打电话给第二工人医院(如今的重庆肿瘤医院)要了救护车。我们抬着他刚出门,父亲无力地睁开眼,望着我似有话说。我俯下身子,他用微弱的声音说道:“我床下谷草里…还有一点钱,你把它…带上。”我放下担架回到屋里,从谷草丛中翻出一个纸包,打开一看,全是最大面额一元的纸币,数一数有九元六角八分,这是他的全部积蓄,是他平时给人担煤球一分一角积攒的。 医生诊断是严重的肺炎引起肺气肿,高烧四十度,身体已是极度虚弱。医院马上下达病危通知书。那时大哥工作地点很远,弟弟在云南支边未回,父亲就由我和二哥轮流照顾。他吃不下饭,我们就从家里熬了稀饭给他送来,但每次他都只能吃一点点。经过半个月的住院治疗,父亲病情大有好转,能勉强下地走路了。他见我们兄弟俩天天跑医院很辛苦又耽误工作,就执意要出院。我们征询医生的意见,医生说病情已经控制住,只是身体太虚弱, 需要好好疗养。父亲是“黑五类分子”,早被开除公职,医药费一分钱也报不了。高额的医疗费对我们来说也是沉重的负担,我们就决定接他出院,回家加强营养。 父亲死不瞑目,等待我们 怎么安置父亲让我们很伤脑筋。他那里交通不便,我们去一次至少要二三个小时;也想把他接回来住,无奈我们几代人住在一间十平方米的小屋里,早已拥挤不堪,哪还有他的容身之地?况且名义上他与母亲是离了婚的,“阶级斗争”这把“达摩克利斯之剑”时刻悬吊在我们头上。思前想后,只好还是麻烦那家邻居照顾父亲。我们把钱和粮票给他们,二哥承诺免费给他们提供更多的猪饲料。但邻居很快打电话来说父亲还是不吃任何东西。我和二哥闻讯又赶快跑去,果然看见放在木箱上的稀饭完全未动。我们非常生气的责怪他,说医生都讲了,你这病只要加强营养就会好起来,你不吃饭怎么会好?父亲眼里流下两行浊泪,无力地说道:“你们别管我了,就让我死吧……我不能再拖累你们了。”我们听了更生气,说你这样做,我们花的时间精力和药钱都白费了。不容分说,我们端起稀饭喂他,父亲勉强吃了几口。临走时,我们几乎哀求他一定要吃东西。 第二天,我放心不下,下班后又急匆匆赶去。只见床头的稀饭还是未动一口,我简直无计可施,说你这样做要把我们都拖死。父亲挣扎着伸出手来,拉住我,流着泪断断续续地说: “孟杰……回去告诉妈妈和大哥、二哥、四弟……我对不起你们……唉,当初真不该让你回来……怎么会这样?怎么会这样……”我强忍住泪说道:“现在说这些已没用了,其实回不回来都一样。” 少顷,父亲又喘着气说: “……孟杰……你记住……我最困难的时候……当右派的三舅舅曾给我寄过5元钱……童家桥饮食店的梁孃孃……几次在我饿肚子的时候……给过我馒头……我回报不了他们了……”我再也忍不住失声痛哭起来,我预感他已拖不了几天。 7月4日夜晚,雷电交加,天降大雨。第二天早上天放晴,我照常去码头抬石头。十点钟左右,大嫂的亲侄子王安(他在西南制药一厂办公室工作)急匆匆到河边找到我,说二哥打来电话:父亲死了。他同情地望着我,想说几句安慰我的话。我欲哭无泪。因为早有预感,父亲的死讯并不令我感到突然。谢过他,我就匆匆赶往红炉厂。 二哥也已赶到。只见父亲睁大双眼,张着嘴,脸色腊黄,全身冰凉,鼻孔里已经没有一丝气息了。父亲死不瞑目!我们拖着哭腔喊着“爸爸!爸爸!”,父亲的眼睛才慢慢合上了,他带着无可言传的悲伤和痛苦走了,他带着一颗被侮辱被损害的灵魂绝望的走了,终于在这个暴风雨之夜走岀了阴森的歌乐山…… 给他换衣服时,我们蓦然发现他手里紧紧攥着一张黑白相片,那是一张只缺他的“全家褔”——我们四兄弟和母亲的合影。他有四个极其聪颖、学业优异的儿子,这曾是他的骄傲,也是维系他挣扎着活下去的唯一希望。他一直梦想能有一天摘掉“历史反革命分子”的帽子,重新回到这个家庭,但他的这个愿望至死也未能实现。父亲,我可怜的父亲……

联系了火葬场的车,我和二哥就抬着他往山下走。在四川外语学院球场等车时,有几位大学生经过,一位女生突然惊叫道:“这不是章老师吗?他怎么啦?”我们惊异她怎么会认识父亲。这位女生告诉我俩,他们是工农兵学员,学习基础差,有一次她在球场上读英语时,父亲路过,听见她读音不对就给她纠正。她和其他同学得知父亲曾是中央大学的毕业生后,非常钦佩,常向父亲请教。她听说父亲死了非常难过,说章老师是个好人,学识渊博,性格也温和。她当即跑到花坛上摘了几支白花,放在担架上,眼圈红红的恭恭敬敬向父亲的遗体鞠了一躬。 “第一名是反革命分子章祖德的儿子!” 父亲死后次日,中共元老之一朱德去世。 9月9日下午快到四点的时候,我正抬着石头,药厂的高音喇叭响了,河对岸的高音喇叭也响了,中央广播电台预告四点钟将有重要新闻播报。我心里咯噔一下,已猜着七八分。果然一会儿播音员就用沉痛的语调宣布:“中国共产党中央委员会、中国共产党中央革命军事委员会……沉痛宣告:……”讣告很长,一句话:红太阳陨落了。哀乐在江面回荡,嘉陵江水仍静静的流淌着。我放下杠子,脸色凝重,心如死水已激不起半点微澜。但我知道一个时代就要结束了。 中共沙坪坝区委在政府礼堂设置了灵堂供人们去吊唁,全区每个部门和单位都必须组织职工去,运输合作社也不例外。人人都臂缠黑纱,抬着花圈,排队依次走进灵堂。灵堂里哭声震天,人们仿佛在比谁的哭声更大。运输合作社这帮老娘们个个哭得死去活来。她们中有父亲在土改中被镇压的,有亲属被打成“反革命”的,有老公是右派分子的,有乱搞男女关系被单位开除的。这水流沙坝本来就是“牛鬼蛇神”聚集的地方,那些根红苗正的人谁来干这营生?有人说“世界上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨”,那这是咋回事?我冷眼旁观着。果然才走出灵堂,这伙老娘立刻恢复常态,又家长里短的谈笑起来。这年头,残酷的阶级斗争已教会人们如何保护自己。 历史的车轮由此陡然提速。十月中旬的一天,下班回家的二哥告诉我,区文化馆门前贴了一张大字报,说北京发生了大事,“四人帮”被抓起来了。我一听,忙向文化馆跑去。那里早已围满了人,只见大字报标题:北京喜讯——党中央粉碎“四人帮”。内容是:党中央顺从民意,一举粉碎“四人帮”,将祸国殃民的王洪文、张春桥、江青、姚文元抓起来隔离审查。我怀疑是在做梦,使劲摇头,人是清醒的;再使劲掐胳膊,疼痛不已。我没有做梦,这是真的!我大声喊道:“抓得好!”人群中马上有人呼应:“抓得好!”“活该!”“这几个家伙恶贯满盈,枪毙他们!”我心里痛快极了,兴冲冲的想回去告诉更多的人。刚走几步,感觉不过瘾,又回去再看一遍,心里默念:“爸爸,江青他们被抓了,您能再多熬几个月该多好啊!” 神州扫除阴霾,形势一天天好转。不久,邓小平再次出山担任领导工作,十年文革破坏的国民经济开始恢复。1977年夏天,北京召开全国教育工作会议,决定恢复高考。消息传来,我无动于衷。1973年我曾在农村参加过一次高考,考试成绩非常好,但因家庭出身仍被拒之门外。此时我仍是“狗崽子”,政审仍像“紧箍咒”一样束缚着我。但这一年大学录取工作出现了新动向,报纸上公开讨论大学能不能录取出身不好的青年?人民日报旗帜鲜明地表态不能唯成分论,应重在政治表现。再一打听,确实有出身不好的人被录取了。1978年再次举行高考时我有些动心了。母亲和两个哥哥都竭力动员我去试一下。此时离高考已不到两个月,二哥迅速帮我找来了文科的复习资料。最大的困难是高中数学,我是初中毕业生,高中数学一点没学过。好在初中的底子打得扎实,我几天就把初中数学复习完,然后集中精力学习高中数学,方法就是大量做题,不懂的就请教二哥,他曾是重点中学的高三毕业生,当年成绩也很优异。我仅用一个半月就把高中数学学完。那时白天我要参加繁重的体力劳动,只有夜晚才能静下心来复习功课。当极度疲乏时,冥冥中仿佛父亲站在我的面前,微笑着对我说:“孟杰,坚持住,你会成功。” 参加完三天的高考,我就迫不及待的等着公布考试成绩。到发榜那天,我没去上班,早早来到磁器口街道办事处门口,只见公示栏里成绩已贴出,我五科总分353分,遥遥领先其他人,是磁器口童家桥考区的第一名(那一年四川省文科录取线是270分)。我极其兴奋。正在这时,人群里有人问:“考第一名的是谁家孩子?”后面有人接答:“听说是反革命分子章祖德的儿子!”我闻言大恸,忍住快要夺眶而出的眼泪,冲出人群,仰天长啸: “爸爸,我没有辜负你的期望,我成功了!” 但没想到的是几天后设在四川绵阳的高考招生办公室给我发来电报,要求我尽快写一份对父亲反革命罪行的认识给他们寄去,他们才考虑是否录取我。我勃然大怒,将电报撕得粉碎,怒吼:“这是什么世道?人都被整死了你们还不放过!他有什么罪?这大学老子不读了!”母亲哭起来,她和二哥苦苦劝我:“就再委屈一次,有什么办法呢?父亲在天之灵会原谅你的。再说,你如果错过这次机会,早晚会死在河里。”我愤愤难平,最后二哥替我胡诌了一篇寄去,算是交差(三十五年后,《南方周末》记者采访我,说到这一段经历时,我仍然不禁老泪纵横,痛哭失声)。那年我报考的第一志愿西南师范学院录取线是310分,而最终录取我的是无人报考的重庆第二师范学校高师语文班(专科)。这对“反革命子女”来说,已经算“皇恩浩荡”了。 后 记 中共十一届三中全会后,全国大规模平反“冤、假、错”案。经过我们的申诉,父亲终于获得平反昭雪,恢复名誉。这是我们能够告慰于他的事。感谢邓小平,感谢胡耀邦! 从学校毕业后,我继承父业走上教学岗位,成为中学语文高级教师。因工作出色,先后获评市、区的优秀教师和“十佳班主任”;担任政协委员连续十二年荣获反映社情民意工作一等奖;担任人大代表连续两届荣获优秀人大代表荣誉称号。当年因家庭出身被剥夺学习权利的我的其他三个兄弟通过自学考试都获得了大学文凭,成为本单位的领导或技术骨干。 行文至此,夜已深沉。我抬头望着父亲的遗像,他正含笑看着我。我默默对他说:“爸爸:巍巍青山见证了阶级斗争给社会带来的灾难,也见证了今天时代的变革,令人诅咒的苦难岁月已经结束,您的子孙后代不再是贱民,我们事业有成,孩子学业优异,生活幸福,您安息吧……” (本文曾刊登在香港《明报月刊》2014年第五期和香港版《我们忏悔》一书)

|