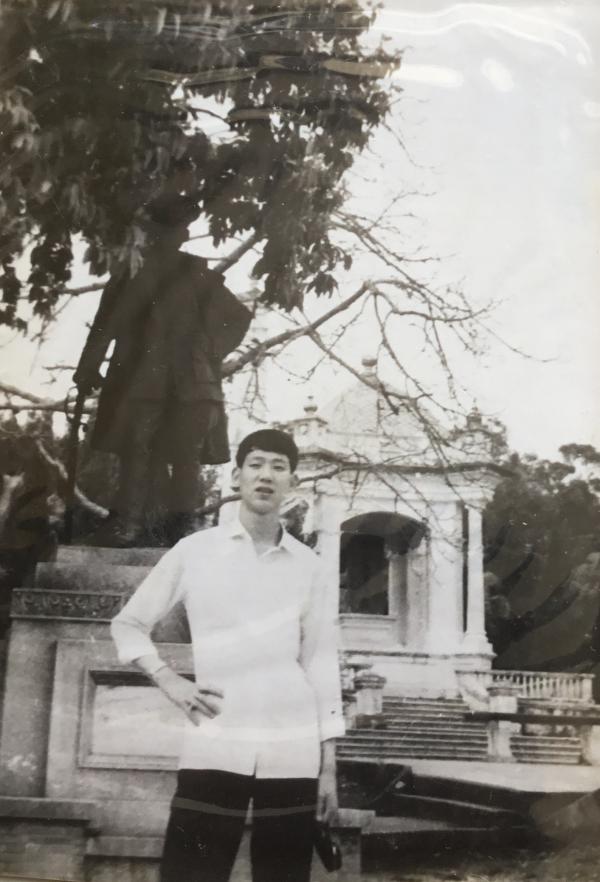

千秋万世黄花岗,浩气长存烈士魂。 1911年4月27日(清宣统3年3月29日)由孙中山先生领导,在黄兴等人率领下,于广州黄花岗进行第10次起义,86位青年烈士为国殉难(72人葬于广州黄花岗),天地同悲!中华民国政府于1943年明定每年3月29日为青年节。1948年,中华民国总统蒋中正公布为革命先烈纪念日,自此定为中华民国春殇(秋殇为9月3日军人节)。 夫男儿在世,不能建功立业以强祖国,使同胞享幸福;奋斗而死,亦大乐也。——方声洞。赴义前别父书 这是二十五岁的方声洞在赴义前夜留下的绝笔,几天后,他和他的那群“如花之年”(黄兴语)的同志相继凋落。再几日,一个叫潘达微的同盟会员将七十几具遗骸深葬广州西北郊的红花岗,是日改名黄花岗。 作为对先烈精神的最好诠释和尊敬,孙文后来在黄花岗烈士墓的牌坊上写了“浩气长存”几个字。这是说,中华民族的浩然之气并未因满清三百年高压而稍有所减,为强祖国,为使同胞享幸福,依然有高贵的头颅愿意奋斗而死;这是说,中华民族的浩然之气绵延数千年至辛亥年再为黄花岗诸先烈所光大,岗上诸公精神不死,慷慨赴死之义,必将激励千秋万代,虽万代千秋必当不绝。 人在广州,与黄花岗比邻而居。我喜欢一个人从墓道走进去,仰视记功坊上方正的石头,抚摸石碑和上面的每一个名字。 这些人大都出身殷实之家,在常人,他们本可以过一种衣食无忧的康乐生活,他们却选择了死;他们大都在如花之年,二十五六岁的年纪,本来还有很多路要走,有父母需要孝敬,有妻儿需要抚养,他们却选择了死。 他们的总指挥赵声也年仅三十岁。赵声,字伯先,江苏丹徒人。当年的起义没能成为烈士,却在失败后激愤劳累而死。他当然仍然是烈士,镇江南郊竹林寺的右侧有他的墓园,正中的墓碑上有“大烈士丹徒赵伯先之墓”。墓联是他一生的写照:巨手劈成新世界,雄心恢复旧山河。这块地是他早年自己选定的,他喜欢竹林的幽静,他自己说“他日行人遥指道,竹林深处赵公坟”。他没能埋在黄花岗,但他是黄花岗先烈们的领队,他埋到哪里那里就是黄花岗,无论镇江还是广州,是中国之地无分南北,黄花岗亦无分南北。 他们的副总指挥黄兴时年三十五岁。黄兴,字克强,湖南善化人。毕生革命,毕生致力于建立现代中国。民国尊孙文为国父,我觉得至少这对于黄兴不公平。不说黄兴是开中华民国武功第一,不说他几乎无役不入,不说他每役都有必死之心冒必死之险,这些都不论。 我只提一两点也许不那么轰轰烈烈的事情,辛亥之后,黄兴是陆军部长,是实际意义上的军事领袖,南北议和后他负责解散原来五花八门的革命军,这时但凡他有一点私心杂念,完全可以在数十万裁撤的义军中挑出几万或者十几万划归自己控制,作为日后自己的本钱。可他却一个不留的全部裁撤,后世的史学家们说他幼稚,有妥协性,说他不该完全信任袁世凯,而我却看到的是彻底的无私和坦荡,用唐德刚先生的话说“大哉!黄秀才!”——黄兴是前清秀才。 后一件事情大家都知道,因为不肯在入党仪式上按手印,黄与孙吵翻。孙有自己的考虑和苦衷所以坚持革命队伍的纯洁性,但黄却一样有自己的原则和见解,因为在黄看来这不符合现代国家政党原则,革命党应该对国家而不是对个人效忠,这样会使革命的纯洁性发生扭曲,后来的事实后来的国民党完全按照当初黄兴的担忧走下去一直走到他们在大陆失去政权。黄兴死后也没有埋在黄花岗,而是在长沙的岳麓山上。 黄秀才的坦荡无私,他所确立的革命不为升官发财的政治道德操守,他的光芒,在他提起炸弹在一九一一年带队走上广州街头的时候就已经和先烈们融为一体了,五年之后,黄花岗覆盖了长沙岳麓山。美国的学者们在提及杰斐逊和亚当斯等人的时候喜欢称呼他们为开国诸父——意思是他们缔造了国家,我曾觉得,至少黄兴也应该算是中国国父中之一,可是当我凝视黄花岗墓碑上的名字时,我立刻感觉到自己的狭隘——如果黄兴在乎这些那他就不是黄兴了,一如黄花岗的烈士们——如果他们在乎这点名利他们根本不必做这样的选择。 孙中山后来提及这些烈士的时候这样说“吾党菁华,付之一炬”。诚然,这里的每个人都是菁华,他们未必是天生的职业革命家,他们大多本是各行专才: 林觉民,1900年(光绪二十六年)入福建高等学堂,毕业后留学日本,入庆应大学文科习哲学。 喻培伦,1905年留学日本,学习工科制造和药物化学。 陈与燊,福建闽县(今闽侯)人。字愈心。革命前投入报界,掌笔政。 宋玉琳,安徽怀远人。字建侯。曾入安庆新军,充某标秘书。后入安庆高等巡警分校肄业。 罗仲霍广东惠阳人。名坚,字则君。1906年(光绪三十二年)毕业于槟榔屿(在今马来西亚)师范学堂。旋筹办吉隆坡尊孔学堂、荷属火水山中华学堂,历充两学堂校长及该埠报馆主笔…… 没有参加这次起义却绝对是他们中一员的蔡元培学历是进士,职业是翰林,后来为了革命却做炸弹…… 这样的简历我不想再列下去,因为心痛,这些人本可以在他们的行业发挥更大的作用。倘若辛亥革命成功,倘若他们不死,他们都应该是中国各行各业的栋梁之才。孙文也狭隘了,哪里是“吾党”菁华?分明是吾国菁华。他们最后都“付之一炬”,这是中国历史上的千古一炬,光芒万丈。 稍微翻一下史料便可以发现,他们都是明明白白的赴死——没有任何侥幸。因为当时风声已经走漏,清政府已经有了防备,在这样的条件下举事意味着什么他们其实都很清楚。“余辈求杀敌耳,革命党之血,可以灌溉于无穷,事之成败无足深计。”这是一个叫林文的烈士的话。在这之前的一八九八年,同样的话出自谭嗣同的口中:“不有死者,无以召后起。”他们都明明白白的选择了死,选择了做火炬——燃烧自己,照亮将来。 黄花岗现在少有人来祭拜,倒是陵园里常有三三两两的老人在悠闲的下棋打牌,在我看来这不是亵渎烈士,反而是一种对英灵的安慰,后世子孙的幸福恰好是当时他们拚命之目的。偶尔记功坊前也有鲜花,我很高兴,毕竟中国之大总有人记得先烈。记得就好,本来烈士的精神就是植根在人民心中的。 我说过我经常到墓园去看石碑。可是每次,我都不敢碰触石碑上的这个名字:林觉民。黄花岗起义前,几乎所有的参加人员都写了绝别书。唯独对林觉民的与妻书不敢看,不忍看。 世间有这样柔情:“意映卿卿如晤”、“吾至爱汝!即此爱汝一念,使吾勇于就死也!” 世间有这样甜美:“吾真不能忘汝也!回忆后街之屋,入门穿廊,过前后厅,又三四折有小厅,厅旁一室为吾与汝双栖之所。初婚三四个月,适冬之望日前后,窗外疏梅筛月影,依稀掩映,吾与汝并肩携手,低低切切,何事不语,何情不诉!及今思之,空余泪痕!又回忆六七年前,吾之逃家复归也,汝泣告我:‘望今后有远行,必以告妾,妾愿随君行。’” 世间有这样眷恋:“依新已五岁,转眼成人,汝其善抚之,使之肖我。汝腹中之物,吾疑其女也,女必像汝,吾心甚慰;或又是男,则亦教其以父志为志,则我死后,尚有二意洞在也,甚幸甚幸!” 世间有这样担心挂念:“吾家后日当甚贫,贫无所苦,清静过日而已。”“吾今与汝无言矣!吾居九泉之下,遥闻汝哭声,当哭相和也。吾平日不信有鬼,今则又望其真有。今人又言心电感应有道,吾亦望其言是实,则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲!” 世间还有这等诀别:“吾今以此书与汝永别矣!吾作此书时,尚为世中一人;汝看此书时,吾已成为阴间一鬼……” 我已泪流满面! 1971年春摄于黄花岗,时年二十。

|