在东条英机看来,星野直树,松冈洋佑和岸信介都是精英官僚,比石原莞尔周围聚集的黑社会似的大陆浪人要强多了,怎么可能再让石原莞尔来插手。可是石原莞尔一来是自认“满洲国”是他“亲手缔造”的,二来又看不起东条英机,因为东条英机的在校成绩不如石原莞尔,而没有注意东条是比他在陆军士官学校高四期的前辈这一点在日本文化中很重要的事实。 一次岸信介找东条英机来讨论成立农业合作社的问题,石原莞尔也自说自话地来参加了。这边岸信介刚刚汇报完,石原就大大咧咧地作总结了:“不错,就这样定了,那个人是宪兵(指坐在边上的东条英机),他懂什么合作社,就这样就行了”,弄得东条只能苦笑。 后来成了甲级战犯的大川周明是石原莞尔的同乡,到满洲出差时先来看望石原莞尔,说完话以后顺便问了一句:“东条参谋长的办公室在哪儿?得去和他问个好。” 石原莞尔的回答是:“噢,那个东条上等兵啊,就在对面”。

(当着当着就成这样了) 应该说如果不看石原和东条争执的内容而仅仅从表面来看的话,失礼的是石原莞尔,不管怎么说东条英机是他的长官。尤其在军队这种靠严格的上下级关系才能赖之以存在的团体中,石原莞尔的举动是有悖常识的。但由于石原一贯的为人,大家倒也不觉得新鲜,问题是东条有没有那么大的度量了。 东条是那种心机很深,喜怒不形于色的人。他对石原虽然十分不满,但绝不像石原那样表露出来,而是用他最拿手的方法:使用宪兵来解决问题。当然即使是东条也还没有办法在那时侯就公然使用宪兵来监视关东军参谋次长,但是和石原来往密切的人都受到了宪兵的关照,就连石原本人寄给原关东军司令官本庄繁的信,从新京(长春)到东京居然走了40多天。 在东条这边看来,石原对他本人的态度是问题,对东条太太胜子的花钱问题不依不饶的追究当然也是问题,但最重要的是怎么看石原怎么像赤化分子,所以对石原必须充分注意。 其实这是东条英机由于争权夺利太激烈了以后产生的一种幻觉。在满洲国的作用问题上东条和石原有分歧,但在满洲国的具体运营上两人并没有什么区别,石原莞尔和赤化分子是八竿子打不着。两个人都是陆军大学校毕业的参谋出身,思维前提是一致的——都是军国主义的思维。两人都是靠关东军在运营着满洲国,甚至连关东军主管满洲国事务的人都没有变过,都是片仓衷,只不过从片仓衷大尉成了片仓衷中佐罢了,两人的冲突主要在对那个“协和会”的看法上面。 协和会的来历和石原莞尔密切相关。9.18事变以后在石原莞尔的指示下山口重次和小则开作把原来自发的“满洲青年联盟”解散而代之以关东军资助的“协和党”,板垣征四郎参谋长亲批了两万大洋的第一笔经费。石原莞尔不信任政党,认为所有政党到最后都会被财阀收买而不利于军部的统治,所以一开始就应该有一个代表军部的“政党”。 但这个“协和党法”一直也不见发布,当时还只是中佐的石原莞尔喊来了“满洲国总务长官”驹井德三问清了原委后吓了一跳,不发布的理由是溥仪不同意。 石原莞尔可真昏过去了:“溥仪是什么东西?他不同意就不同意了?” 驹井德三无可奈何:“道理是这样,但名义上怎么着他是‘满洲国执政’,他不同意也没办法。” 这激起了石原莞尔的好奇心:“溥仪为什么不同意成立协和党?” 驹井德三也是哭笑不得:“溥仪反对‘党’的称呼,他原来就是被革命党赶下皇位的,所以对‘党’这个字过敏,什么都行,就不能党”。 所以从此以后就叫“协和会”,不叫“协和党”。那可能是溥仪对日本人唯一说过的一个“不”字吧。 在对政党的看法上,东条英机和石原莞尔完全一样。东条英机也是支持近卫内阁解散全部政党而代之以“大政翼赞会”的主张的。但和一直在感激协和会在满洲事变帮了关东军大忙的石原莞尔不同,东条英机觉得那就是一伙成不了事的地痞流氓,也只有像石原莞尔那样的流氓才会和他们情投意合。东条觉得在某种意义上,协和会是比共产党更加危险的不稳定因素,特别是石原这个协和会后台还一直在企图通过北京大学教授鲍明铃想和中国驻美大使胡适取得联系以便打开日蒋谈判的路子。 对于石原莞尔持这种看法的人其实不止东条英机一个人,所以在1938年5月东条英机走马上任陆军次官的时候,关东军参谋长这个职务由石原莞尔代理了半个月,但最后不是像不少人所猜想或担心的那样由石原莞尔接任,而是由和东条英机私交甚厚的第十师团长矶谷廉介中将来接任,因为对日本陆军来说,石原莞尔已经没有用了。 1938年6月,石原莞尔向新上任的参谋长矶谷廉介提出了包括加强协和会,约束日本人官吏和废除关东军第四课(就是那个片仓衷中佐为课长的主管满洲国事务的部门)这三个构想的改革方案,矶谷参谋长的回答十分明快:“不赞成这个构想,这是个理想的方案,但是立即实行只会引起大混乱。现在不是做诗的时候,解决国家之间的问题靠的是力量,可能在遥远的将来会变得象你所说的那样,但是现在的当务之急是解决现在的问题”——东条也是这么说的。 这样,剩给石原莞尔的选择就只有请辞了,可是这个石原莞尔却来了个不请而辞。8月15日,因为不喝酒所以开宴会时经常托故不到的石原莞尔居然请了小泽开作他们几个人来喝酒,第二天脱下了军装换上和服留下了一封辞职报告就转道朝鲜罗津回日本了。 这又是一个爆炸性新闻,或者说是丑闻。突然辞职走人不要说是一个少将参谋次长,就是个民间企业的管理人员也不能这么随便行事,为了保护昔日的盟友,也为了把这件事情带来的负面影响减小到最低限度,陆军大臣板垣征四郎只好强迫石原莞尔住进东大附属医院,对外宣布石原少将由于膀胱疾病而回日本进行治疗。当闻知此事的人赶到医院去探望石原莞尔时,看到的却是一个精神抖擞的石原莞尔在逢人就说:“我没病,就是那个倒霉的板垣大臣把我硬弄到这里来的”。 估计东条次官可能在想:“我还想把你弄到精神病院去呢”。 1938年12月5日,石原莞尔被新任命为舞鹤要塞司令。要塞司令是个闲职中的闲职,倒是有座办公楼,但是一个兵没有。本来嘛,“要塞”是为了准备敌人进攻用的,现在没有敌人攻过来,可不就是废物一个吗。 说来有趣,石原的这个职务是板垣征四郎任命的。而原来石原莞尔对他这位盟友的评论是:“板垣人太笨,如果不是投机满洲事变,大概没几年就该去做东京要塞司令了”,现实却是这位已经被他宣判了要塞司令命运的人却以陆军大臣的身份来任命他做要塞司令,而且还是档次比东京要塞还要低的舞鹤要塞。 任命发表十天后的12月15日,东京宪兵队袭击了麻布的“满洲国大使馆”,把在那里边的协和会东京事务所人员一网打尽,关在了宪兵队的地下室,罪名是“乱军”。其实在石原回日本时,东条英机与其心腹,东京宪兵队长加藤泊次郎大佐和特高科长大谷敏二郎少佐就提出要以“违反军纪,临阵逃脱”的罪名处分石原莞尔。但是板垣陆相不同意,吵了半天以后板垣来了个各打五十大板的办法——石原莞尔住院,东条英机也调去当陆军航空总监去了。 所以这是在石原莞尔离开东京以后,加藤大佐来报仇来了。有板垣在,动不了石原本人,但抓几个石原的追随者总是可以的。

(石原和“满洲协和会”的追随者们,前排右起第一人就是小泽开作) 石原莞尔当了要塞司令以后成天招待新闻记者,宣传他的“东亚联盟”理论是一个目的,还有一个目的就是:“这里的景色多好,但是是军事禁区,禁止摄影。却又开放参观,参观不让摄影太煞风景了,你们记者多拍几张照片,也算我当了一任要塞司令”。 顺便谈谈石原莞尔的“东亚联盟”理论。这个理论在谈到石原莞尔时经常被谈到,有时候被称道的神乎其神,这个理论到底是个什么理论呢?7.7事变以后,日中进入了全面战争,无可奈何地面对着他的“最后战争理论”的破产,石原莞尔写了一篇名为《支那事变解决的根本策》,想提出一个在已经坏死的肢体上抹烂膏药的的方法,内容主要有三点: 1.日中互相尊重。 2.经济一体化。 3.日满中组成亚洲的共同防御。 先不要谈这三点在当时只是石原莞尔的一种幻想,就这种幻想在1938年1月近卫文麿发表声明宣称“不以国民政府为谈判对手”以后也完全破灭了。但是一部分石原的信徒对这种理论很有兴趣,战后当过田中角荣内阁的建设大臣的木村武雄当时是众议员,他领了几个人在赤坂的溜池结了一间房间就挂了一块牌子叫做“东亚联盟协会”开了张。1940年底木村还带了18名国会议员组成了一个“东亚联盟促进议员联盟”跑到中国大陆来活动企图打倒东条内阁。结果被南京的总军作战参谋们拿着军刀找上门来:“我们在天皇陛下的命令下打仗,有什么可反省的”,要把他们全部撕拉撕拉地,后来是板垣总参谋长看在石原莞尔的份上才算饶了这帮议员,让他们活着回了日本。

(石原在向“东亚联盟”的盟友们解说满洲事变的过程) 这些议员中有一位就是1919年在北京发表著名的“美帝国主义是日中两国人民的共同敌人”讲话后来1960年被右翼分子刺杀的日本社会党委员长浅沼稻次郎先生。 这个东亚联盟在当时就是这样一个在思想上受石原莞尔指挥的基本颜色是反东条的一个组织。战后辻政信接过了这个组织的信条再改成“自卫中立”的口号又开始热闹过一阵,甚至后来的左翼学生运动中在著名的“日本赤军”的精神信条中都可以找到受东亚联盟影响的痕迹,这也可以解释劫持“淀号”飞机的学生领袖们为什么要指定平壤作为避难地的理由。 要塞司令还有一个日常工作就是吊孝。中国大陆战场的战事越来越激烈,侵华日军的死亡人数也越来越多,各地成天就举行些“慰灵祭”什么的活动来迎接骨灰。要塞司令官作为地方军事长官,所有这样的活动都要参加。石原也就成天跑来跑去,拿着副官写好的堆满了“勇敢战斗”,“赫赫武功”的八股文章照着念,倒也闲不下来。 八个月以后的1939年8月,石原莞尔晋升为中将,调任京都的第十六师团长。看起来已经走到了终点的石原莞尔这次起死回生,重返师团长的要职,是即将去南京就任支那派遣军总参谋长的板垣征四郎送给他这位盟友做的最后一件礼物。

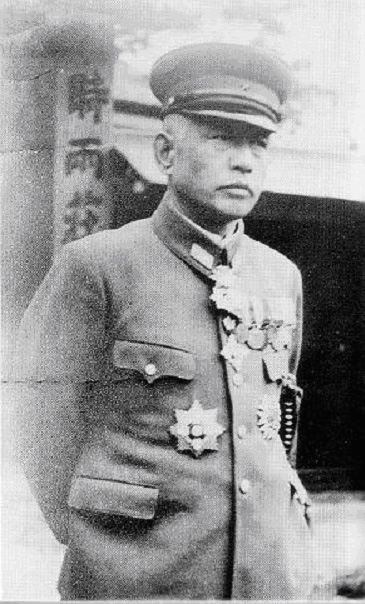

(第十六师团长石原莞尔中将) 可是这件礼物对石原莞尔已经没有意义了。石原莞尔已经厌倦了这支军队,厌倦了这场由他本人打起来的战争。特别是只有像石原这样的高级军官才能看到的阴暗面更是让人恶心。 战争越来越激烈,军费也成了天文数字。国家预算已经不能满足需要,得发动老百姓捐献才能过日子了。各个地方,公司捐钱买坦克飞机,然后用这个地方或公司的名字命名,交给军部。京都有个著名的欢乐街叫宫川町,宫川町的女人们也爱国心切,捐出来了两辆坦克,命名仪式和捐献仪式在京都的深草练兵场举行,作为京都师团的师团长,石原莞尔当然得参加。 练兵场上挤满了这些一般在白天看不到的女人们,最讨厌这种官僚仪式的石原莞尔今天也没有像在这种场合那样拉着一张扑克牌脸,而是带着一脸很阳光的笑。酒色财气,石原莞尔是隔一样爱一样:石原不喝酒不贪财,但特别喜欢逛花街淘闲气。当年在陆军大学校时,石原每个月发了工资都是原封不动的提到欢乐街,当着姑娘们的面打开来,留下自己的伙食费以后,让姑娘们自己去分的。这次京都欢场大聚会,石原能不来吗? 可是石原师团长一看到那两辆漆得锃亮的坦克笑容就凝固了,他认出来了那就是扔在仓库里报废了的两辆坦克,重新漆了一遍给拉到这里来了:“这是怎么回事?” 手下赶紧报告说:“买坦克的钱是收了,可是有更加要紧的用途要用,这儿就是做个样子。” 石原不能接受这个理由:“这不是在骗那些可怜的女人嘛。” 手下还在找理由:“也不能那么说,军队需要的也不光是坦克。从大局出发,把钱用到更加重要的地方也是应该的”。 石原忍不住了:“胡说八道,怎么可以这么干,那可是那些姑娘们的裤裆里出来的钱。那钱肯定又是作为了什么机密费被哪个八嘎牙鲁拿去喝酒去了。甚至这些可怜的女人从裤裆里省出来的钱又被塞回了裤裆都没准”,说完气哼哼地就走了。留下了京都的欢场姑娘陪着两辆假坦克发愣。 一次,天皇到关西视察,石原莞尔奉命陪同。也不知道石原到底是从哪儿找来了一辆破破烂烂的车,哼哼唧唧地混在一串高级车里特别显眼。《大阪新闻》的记者中所丰问石原师团长:“为什么要乘这么破烂的汽车,关系到师团长的脸面呀”。 石原的回答是:“天皇巡幸与军事无关,师团长的汽车只能用于军事目的,军事目的意外的行动不能使用师团长的汽车,所以才找了一辆已经报废了的汽车。” 又有一天,石原在京都大学讲演时让听众胆战心惊:“敌人不是支那人,敌人也不是美国人。敌人是日本人。正是那些被自己的野心和功名心驱使,拿着武器的东条英机,梅津美治郎之辈才是日本的敌人,他们是世界的敌人,他们全都应该枪毙。” 正好在场的京都府知事赤松小寅吓得面无人色,赶紧站起来说:“这句话就是在这里说说,大家出去以后不要乱传”。 石原莞尔毫不在乎:“没关系,我的意见就是要公布天下,让大家来批判的”。 这种公开地对军部头目的挑战,东条英机当然不会视而不见。一天,陆军省兵务局长田中隆吉给钟纺株式会社的津田社长写信,警告钟纺不得再在经济上支持东亚联盟运动,同时透露说东亚联盟的思想领袖,第十六师团长石原莞尔即将被解职编入预备役。

(石原师团长和京都东亚联盟运动支部的干部们在一起) 1941年2月,陆军省人事局长野田谦吾少将带着三月份人事变动的草案特地飞往南京征求支那派遣军总参谋长板垣征四郎的意见。向驻外将领征求对于陆军中央的人事方案的意见是很罕见的,板垣马上知道了野田的来意:“是不是要裁掉石原?” 野田没有直接回答:“阁下也可以放下一个包袱了”。 板垣自言自语地嘟哝了一句:“并不是这么回事哟”。 野田好像看见坂垣转过身去擦了一下眼睛。 3月1日,石原莞尔中将被编入预备役。 退役后的石原莞尔受立命馆大学中川小十郎校长的邀请,在立命馆大学讲授《国防学》,同时创立了“立命馆大学国防研究所”,把他过去的讲演,笔记整理为《战争史大观》和《国体国防论》出版。结果是两本书被禁止发行,而且立命馆大学也受到压力,被要求停止聘请石原莞尔。 结果在太平洋战争开始前的1941年9月,石原莞尔回到了他的故乡山形县的鹤岗。在东条英机派来的宪兵的监视下,继续搞他的“东亚同盟”,发表反东条言论。因为“满洲事变的英雄”和“前陆军中将”这两顶光环,宪兵们除了监视之外,也不敢直接对石原莞尔有什么不恭敬的行为。 1941年12月8日,东条内阁开始了太平洋战争。石原莞尔的评论是:“如果说这场战争需要1万元的话,英美实际上有100万元,而日本只有1千元,这种差异只能用战略来弥补,而不能用什么‘化不可能为可能’的口号来弥补。 在战略上除了寻找敌方的弱点之外,还必须认识到我方所拥有的条件,战法,战士,特定兵器及其他战争手段的优点,只有依靠这些优点才能扩大敌人的弱点。 军当局在第一阶段作战计划完成的现在提出下一阶段的战争计划,这个战争计划必须包含必要的生产增强数量和实行的手段方法及其可能性。” 但是这时候已经不可能有人听得进石原的话了。 石原再次被人想起来是在1942年6月中途岛海战日本海军失败以后,瓜达卡纳尔岛战役开始之前,那时昭和天皇的弟弟,海军大佐高松宫宣仁亲王征求过石原的意见,石原是这样回答的: “从一开始就知道这场战争的胜负了,我军的作战已经超越了攻击停止点了。有一条原则是战斗力和从根据地到战场的距离的乘方成反比,进行持久战一定要在一开始就确定攻击停止点。但是从支那事变到这次战争,根本就没有考虑过这点。东条打的这场战争完全是在胡闹,世界上怎么会有往肯定会失败的战场上派兵的傻瓜?” 那么怎么办呢?石原是这么建议的: “现代战争在没有制空权的地方不可能得到制海权,制空权既然已经落到对方之手,我军就应该立即从瓜达卡纳尔岛撤退,陆军也应该立即放弃所罗门群岛,裨斯麦群岛和新几内亚。这样我军可以确保补给线,西面从缅甸边境开始,中部放弃菲律宾,坚固以新加坡,苏门答腊为中心的资源地带,并且把本土周围的塞班岛,特尼安岛和关岛建成难攻不落的要塞”。 还是没有人听,结果就像石原预言的那样:“不听我的话,连船都要没有了”。

(已经无法站立行走,只能坐轮椅的石原莞尔) 1942年12月,突然有一个不速之客到鹤岗来拜见石原莞尔。这个人就是东条英机的心腹甘粕正彦原宪兵大尉,当时的“满映”社长。甘粕正彦和石原莞尔其实是老朋友,当年石原莞尔操持满洲事变,甘粕正彦没少跟着卖命,在沈阳,哈尔滨制造袭击日本领事馆事件就是他,可是后来抱上了东条的粗腿就不和石原莞尔来往了。这次甘粕造访是负有东条英机的使命:东条无论如何要见上他的死敌石原莞尔一面。 话说到这份上了,石原莞尔只能跟着甘粕去东京见东条。东条见了石原以后首先就向石原试探:“你对大政翼赞会有什么看法?” 石原的回答是:“这个问题不应该问我,大政翼赞会是你在运营的,是一个官僚运动。国民运动如果不是从下到上的话将没有任何价值”。 石原莞尔的回答其实有点不太厚道,东条的运营方法其实是从石原莞尔哪儿学来的。当年的“满洲青年联盟”不就是被石原莞尔解散弄成了“协和会”吗。这种弄“官制群众组织”是日本人的传统,就是1994年细川护熙内阁通过的《政党助成法》还是让人想起石原莞尔的“协和会”,正好细川护熙首相也是一个忠实的石原粉丝。 东条接着问的问题是:“对今后的战争指导有什么看法?” 石原莞尔的想法很现实:和东条谈战争构想是没有用的,东条听不进去,只有直接劝东条下台,于是石原莞尔直截了当地说:“从一开始就知道你不具备指导战争的能力,这样下去日本会亡国的,所以请尽早辞去内阁总理的位置”。 虽然两人的会面时间比预定的长了很多,这是两个人大概是头一次也是仅有的一次互相推心置腹。但是东条没有打算也没有勇气按照石原的忠告去做,而是一直到1944年6月塞班岛失守以后才在7月份灰溜溜地辞职下台。 接任东条内阁的小矶国昭曾经很认真地考虑重新起用石原莞尔的问题。小矶在一开始准备重新征召石原莞尔回现役然后启用为陆军大臣,还专门派人去听取了石原的意见。石原的意见是放弃所谓菲律宾决战的计划,立即和蒋介石谈判,这样可以在手头还有点兵力作为讨价还价的资本的条件下同美国实行停战谈判,可以争取到一个好点的条件。但小矶的看法首先是莱特湾海战日本不一定没有胜利的可能,其次是现在提出和蒋介石谈判未免有点太自欺欺人了,太平洋战争以前蒋介石都不肯谈判,到现在日本败象尽露的今天用脚趾头也能想出谈判结果,战争既然打到了这儿,除了在败中求胜之外已经无路可走了。 小矶拒绝了石原的建议。石原在听到山下奉文被任命为防守菲律宾的第14方面军司令官的消息时说了一句:“可怜的山下奉文,他要当俘虏了。” 战争在继续进行或者说在继续失败着,这样石原莞尔的崇拜者也在继续不断增加着,就是军部派来监视石原莞尔的宪兵中也有不少人成了石原的信徒。 1945年8月14日一大早,山形县特别高等警察课课长堀田政孝到石原莞尔家造访,石原第一句话就是:“战争结束了?” 堀田愕然:“已经知道了?” 石原笑了:“想着你这两天就该来了,是不是怕这个石原串通周围的海军特攻队和陆军部队搞政变?我一直反对这场战争,这个时候怎么会反对停战呢?” 堀田结结巴巴地说:“不是,上峰怕石原先生太激动。石原先生的号召力又是那么强。” 8月17日成立了东久弥宫内阁。石原任仙台的第四联队长的时候,东久弥宫是师团长。东久弥宫想起用石原莞尔当内阁顾问,特别准备了卧铺车厢把石原莞尔接到了东京。 但石原莞尔的身体已经经受不了旅途的劳累了,一到东京就被送进了递信病院,医院的诊断是膀胱癌。石原住院期间一直有美军检察官员来访,这种迹象似乎表明占领军总部GHQ正在把石原莞尔列入战争罪犯的名单,所以东久弥宫只好打消起用石原莞尔的念头。

(晚年石原莞尔) 但是最后公布的战争犯罪者名单中没有包括发动“9.18事变”,制造“满洲国”的石原莞尔。 1946年4月26日是昭和天皇的生日,东京远东国际军事法庭开庭。 1948年12月23日是皇太子(现在的平成天皇)的生日,东京远东国际军事法庭判处东条英机等七名甲级战争罪犯死刑,这七人中包括了石原莞尔的盟友板垣征四郎大将和“满洲国”的黑手土肥原贤二大将。 1949年8月15日早上4点35分,石原莞尔中将在口述完名为《新日本的进路》的遗书后,在山形县饱海郡高濑村自己家中死于膀胱癌引起的尿毒症。终年60岁。 石原莞尔已经死去快六十年了,但是对石原莞尔的评价和批判却一直在激烈地交锋。然而,交锋双方谁都不会忘记的一点是:那场战争,其实开始于1931年9月18日。 |