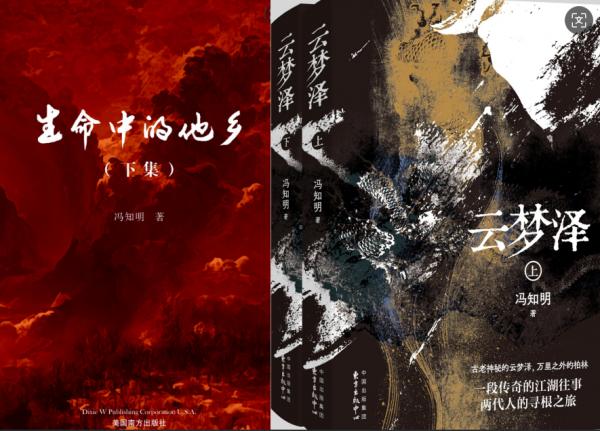

這是一場橫跨歐亞大陸的深度文學對話。一邊是暫居法蘭克福的作家,正在構思和創作長篇小說《雲夢澤》(海外書名《生命中的他鄉》);另一邊是身在異鄉求學的女兒紫狽,作為父親的忠實讀者和嚴苛評論家,她直言不諱地提出自己的閱讀感受和修改建議。 這對父女的對話不僅關乎一部作品的創作,更是一場關於文學創作理念、人性呈現和敘事結構的深度交流。他們探討了創作中常見的困境,如何平衡發泄式的創作與精心地修改,以及如何突破傳統的敘事模式。 一、關於創作與修改:從“發泄”到“紀念”

對話伊始,父親首先坦誠自己年輕時寫作的“壞毛病”:“寫了後,再也不想看和修改了。這是一種發泄式的創作,從發泄中找到快感。”這種創作方式雖然能迅速釋放情感,但往往導致作品“潦草和粗糙”。 而如今,他有了新的心境和創作動力:“到了現在這個年紀和心境,確實要仔細修改下。給我的兒留點有價值的紀念。”這種轉變讓寫作不再僅僅是自我的表達,更是對過往人生的總結,以及對未來世代的饋贈。 女兒也對父親的這種變化表示讚賞,她認為,正是因為父親投入了十年的沉澱,才讓這部作品有了獨特的價值。她指出,有價值的東西往往與通俗的作品大相徑庭,而父親這種“小眾”的寫作手法和獨特的個人語言,正是作品的魅力所在。 二、關於敘事結構:倒敘與主線之辯

在第四章的閱讀中,女兒對小說的敘事結構提出了犀銳的質疑。她認為,雖然理解父親想要“打破小說長篇的固定模式”,但持續的倒敘,特別是花費了大量筆墨描寫三娘,使得主線模糊,讓作品“儼然成了三娘傳而非生命中的他鄉”。她提出一個建設性的意見:將三娘的故事作為番外篇,或在主線中以對話引出,這樣能更好地保持故事的連貫性和主題的清晰度。 對此,父親解釋了自己“全倒敘”的創作意圖。他指出,小說描繪了三個時代的強烈對比:90年代、40年代,以及未來將出現的特別時期。通過這種跳躍和倒敘,他試圖用不同時代的視角來刻畫人物,折射時代的變遷。 父親還提到了一個關鍵的創作手法:“多重視角”。他解釋道,小說中每個人物都因不同的視角而完全不同,比如李屠戶,在不同的篇章里分別從族叔李光宗、縣長,甚至未來會從日本人的角度來描寫,從而呈現出立體而豐富的形象。三娘的形象也是如此,通過李如寄、老洋人、母親等不同人物的視角,以及她自身的獨白,展現出豐富的層次感,甚至有些介紹是矛盾的,但這恰恰增加了人物的豐富性。 三、關於人性呈現:在“求生”中窺見“本惡”

女兒在閱讀中感到了“不適”,認為作品“很殘酷,描寫很粗暴”,似乎在着重表現人性的惡和苦難,甚至連李屠戶都不能被簡單地定義為“正面人物”。 父親對此表示認同,並進一步闡述了他的“人性本惡”觀。他認為,小說中的人物都被置於一種極端“求生”的狀態中,在這種環境下,他們的人性很難是美好的。他舉例道,最單純的人物梁一真,為了房子不惜對父親出言不遜;尹志紅為了生存,出賣身體。這些都是現實且客觀的掙扎。 對話中提到了小說中“最單純的人物梁一真”為了要房子在父親面前稱“老娘”,以及“尹志紅為了在校園內擺水果攤,出賣身體”的情節。這些細節描寫深刻地揭示了人性的複雜性,在生存的壓力下,道德和尊嚴變得微不足道。父親認為,他的小說中幾乎沒有傳統意義上的“好人”,如果有人性光輝,那也只存在於親情之中。這種對人性的深刻洞察,是小說文學價值的重要體現。 四、總結與升華:一場有益的文學探索

這場父女間的文學對話,不僅是對一部作品的梳理,更是對文學創作本身的一次深刻反思。父親的創作理念與女兒的閱讀感受相互碰撞,激發出新的火花。 父親的堅持:堅守全倒敘的敘事結構,用多重視角刻畫人物,以及直面人性的“惡”,這些都體現了其獨特的藝術追求。 女兒的洞見:她作為讀者,敏銳地捕捉到敘事結構可能帶來的閱讀障礙,並提供了解決問題的建設性思路。同時,她也認識到,這種大膽的嘗試是小眾且獨特的,有其存在的價值。 正如父親所言:“我們的討論是有益,這部小說發表之後,我們的討論完全是可以成為很重要的討論的。”他們的對話,也印證了文學創作是一個不斷探索、不斷修正的過程。它既需要創作者的獨立思考,也離不開讀者反饋所提供的寶貴視角。而最終,這都將化為作品的一部分,成為其獨一無二的印記。

2020年9月11號 法蘭克福 507 2025年9月16 日星期六 維也納石頭巷 整理

|