【總題解】本文模擬了一場跨越時空與地理的思想對話。對話雙方,北京潮白河畔的一文博士與旅居維也納多瑙河畔的雲夢澤人(馮兄),一位以政治哲學的理論透鏡剖析儒家內核,另一位則以歷史敘事的文學筆觸勾勒文明長河的曲折軌跡。對話的核心聚焦於一個顛覆性的命題:儒家思想在本質上是否更接近於一種“激進主義”?這一命題如一塊投入靜湖的巨石,不僅激起了對儒家傳統的再思漣漪,更牽引出關於歷史評價、文化韌性、中西文明深層結構對比的宏大波瀾。 本文通過五個層層遞進的章節,將一文博士的哲學框架與雲夢澤人的歷史個案(尤其是馮道的故事)相互映照、辯難、補充,旨在超越簡單的保守/激進二分法,探尋中華文明那既追求道德理想又包容歷史現實的複雜心智。 一、歷史的“歪脖子樹”:馮道個案與儒家實踐的韌性悖論

雲夢澤人:一文兄,維也納一別月余,大作《聖人政治與理性社會》躍然成型,你所提出的“儒家激進主義本質論”,如一道銳利的思想閃電,劈開了我心中積年的迷霧。別你之後,年底我在整理舊作,我的歷史隨感札記《歷史的燦爛開放在惡之花上》集子中,有篇在2007年寫的一篇舊文《歷史是一棵歪脖子樹》。文中我着重討論了五代十國時期的馮道。此人歷仕四朝十帝,甚至包括契丹,在“忠臣不事二主”的標尺下,無疑是頂級“漢奸”,為傳統士大夫所不齒。然而,他同時卻是儒家經典的堅定捍衛者和大規模官刻的創始人,畢生致力於文化傳承,並在亂世中以務實姿態保全民生。他去世時與孔子同壽,時人竟視為美談。這個極端的悖論人物,恰似歷史這棵“歪脖子樹”上一個畸形的瘤節,卻可能蘊含着支撐大樹不死的內在養分。 一文博士:馮兄這個案例提得極為精妙!馮道其人,正是檢驗儒家思想在實踐中複雜性的絕佳試金石。在我的分析框架里,儒家在【哲學預設層面】是激進的:它懷抱“三代之治”的完美社會藍圖(理性社會),相信“人皆可以為堯舜”的成聖可能(人性可臻至善),並推崇“內聖外王”的聖人政治(精英引領)。然而,當這種激進理想遭遇破碎、動盪、暴力輪迴的歷史現實——“歪脖子樹”般的現實——時,會產生怎樣的變形與實踐智慧? 雲夢澤人:正是。馮道似乎將孟子“民為貴,社稷次之,君為輕”的命題,推向了一個令正統儒家尷尬的實踐極端。在他那裡,“君為輕”可能被詮釋為:具體的君王(乃至王朝)可以更迭,但“為民”的儒家根本責任、以及承載文化的“社稷”(文明共同體)更為重要。他侍奉的仿佛是那個抽象的、作為秩序與文化象徵的“君主之位”,而非具體的、血緣的君王個人。用現在的話就是忠於主義而不忠於個人。他用一種近乎“文化實用主義”或“民生至上主義”的方式,在帝國崩解的縫隙中,頑強地履行着儒者“濟世”的使命。這難道不是對“激進理想”的一種迂迴實現?或者說,這是理想在殘酷現實壓迫下,生長出的“歪脖子”形態? 一文博士:您的洞察深刻。這揭示了儒家思想內部一個關鍵的張力:絕對的道德理想主義與高度的歷史情境主義之間的張力。一方面,儒家追求“天下歸仁”的終極烏托邦,這是其激進性的源泉;另一方面,儒家又強調“時中”“權變”,有極強的現實適應與調和能力。馮道可被視為將“權變”邏輯發揮到極致,以至於在形式上背叛了“忠”的激進道德要求,卻在實質上試圖保全“仁”(民生)與“文”(教化)的更高價值。也是國人這與西方柏拉圖主義那種追求幾何般精確、不容變通的理想國方案,構成了有趣對比。儒家的“激進藍圖”似乎包裹着一層“實踐韌性”的外殼。 二、定義之爭:何謂“激進”?——從柏拉圖理想國到孟子“三代之治”

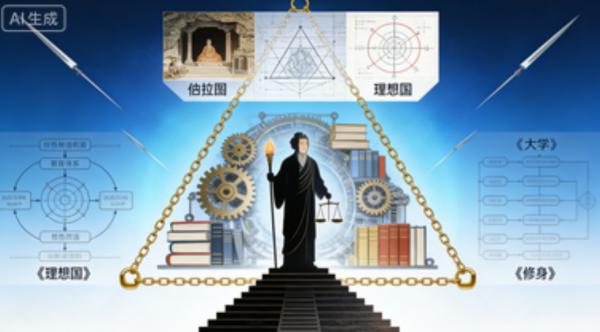

一文博士:讓我們回到概念的起點,這是對話的基石。我所定義的“激進主義”,並非指暴力革命或極端行為,而是指一套深層的政治哲學元預設:1.理性社會信念:存在一個可由人類理性認知並實現的完美社會秩序(如柏拉圖的“理想國”、啟蒙運動的“理性王國”、儒家的“大同社會”)。2.人性改造論:人性可以通過系統的教化、修養或制度,被根本性地改造和完善(如“哲學王”教育、啟蒙思想家對理性的信仰)。3.聖賢/哲人統治:應由掌握真理和道德的精英(聖人、哲學王)來領導和塑造社會。 雲夢澤人:如果以此為標準,儒家的確充滿了激進氣質。孔子“鬱郁乎文哉,吾從周”,孟子言必稱“堯舜禹湯”,他們所追慕的“三代之治”,不正是一個被理性化、道德化了的完美社會模型嗎?這個模型清晰、美好,是評判一切現實的終極標尺。而“人皆可以為堯舜”、“塗之人可以為禹”的命題,更是充滿了人性可臻至善的樂觀與激情。至於“聖人政治”,從“為政以德”到“格君心之非”,無不是期望道德完備的君子聖賢居於位、導民以正。朱元璋對孟子咬牙切齒,刪改《孟子》,不正是嗅到了其中對絕對君權構成威脅的、高標準的激進道德要求嗎?孟子說“君之視臣如土芥,則臣視君如寇讎”,這哪裡是溫順的保守主義,分明是懸在君王頭上的一把道德利劍。 一文博士:非常精準!這正是我想破除的迷思。西方傳統意義上的保守主義,以埃德蒙·柏克為代表,其核心是對抽象理性建構社會藍圖的深刻懷疑,對人性的永恆缺陷(幽暗意識)有清醒認知,因而強調尊重傳統、習俗和漸進的改革,警惕任何集中的、不受制約的權力——哪怕是“哲人王”的權力。以此觀之,儒家對“先王之道”這一抽象完美模型的執着追求,對通過“禮樂教化”大規模改造人性的信心,以及對“聖王”合一的期待,都與柏克式的保守主義精神內核相去甚遠,反而更接近柏拉圖式的理性建構主義。 雲夢澤人:但這裡出現了一個中西對比的迷宮。儒家激進主義的目標,是回歸一個道德化的古代黃金時代(復古),而西方啟蒙激進主義的目標,是奔向一個理性設計的未來烏托邦(維新)。方向一古一今,但那種認為存在一個完美模板並應不惜代價去實現它的思維結構,確有神似之處。然而,儒家“復古”的外衣,又常常讓它看起來像在“保守”什麼。這是一個迷人的思想偽裝。 三、韌性的根源:儒家“歪脖子樹”式的生存智慧

雲夢澤人:一文兄,你的框架犀利地揭示了儒家追求“通天塔”(理想秩序)的激進雄心。但我的歷史故事,更想探究這棵“歪脖子樹”為何能在無數次狂風暴雨中不曾折斷,甚至還能開枝散葉,將入侵的草原文明也吸納進自己的年輪。除了您說的“實踐韌性”,是否還有更深的文化基因?馮道式的“貳臣”,洪承疇式的“降臣”,在《貳臣傳》裡人格撕裂,卻在客觀上如文化血管一樣,在政權更迭、民族衝突的斷裂處,維繫了文明血脈的微循環。這是否源於儒家思想中某種超越具體王朝、更具彈性的“文化天下觀”? 一文博士:這是一個極其深刻的補充。我的理論框架側重於儒家的“理想類型”內核,而您的歷史敘事揭示了其在歷史長河中演化出的複雜“生存策略”。您所指的,或許可以稱之為儒家的【“文化主義”優先於“政權主義”】的傾向。儒家最高的忠誠對象,可以是一個抽象的“道統”“天下”或“文明”,而非具體的某姓王朝。當“天下無道”或君主失德時,儒者的選擇會變得異常複雜。從伯夷、叔齊的“不食周粟”,到馮道的“歷事多主”,其實是在“忠君”與“弘道”“保民”之間做出的不同路徑選擇。孟子甚至為“湯武革命”提供了合法性,這本身就是一種激進的政治論說。 雲夢澤人:正是“道統”高於“政統”的觀念,提供了韌性之源。它使得文化認同可以相對獨立於政治認同而延續。所以異族入主中原,最終往往選擇“行漢法”“尊儒術”,因為要治理這個龐大的文明體,儒家的那套藍圖和話語是最成熟、最有效的操作系統。征服者反過來被文化所“征服”。這個過程中,那些背負罵名的“合作者”或“變節者”,成了文化操作系統艱難的“安裝員”或“適配員”。他們的行為悖論,恰恰體現了儒家理想在非理想歷史條件下,那種務實的、甚至充滿屈辱的“落地”過程。這棵樹的“歪”,有時是為了不死,為了繼續生長。 一文博士:這完美地解釋了為何儒家的“激進理想”沒有像某些烏托邦實驗那樣迅速崩潰,反而成就了超穩定的社會結構。因為它不僅有高遠的“天花板”(聖人境界、大同社會),還有一套極其複雜、適應力極強的“地面生存系統”(家族倫理、禮治秩序、科舉制度、權變智慧)。這套系統能夠吸納、緩衝、轉化現實中的暴力、異質性和不確定性,用您的比喻,它學會了在狂風中將樹幹長歪以避免折斷,而不是僵直地對抗直到粉碎,也是我在《與不確定性共舞》一書闡述的“與不確定性共舞”的生存智慧。這是一種深刻的、吸收了歷史經驗的“實踐理性”,與建構性的“先驗理性”形成了互補。人類歷史上激進主義的實踐基本都以失敗告終,巴黎公社,雅各賓專政,都是曇花一現,蘇維埃的幾十年在歷史的長河中也僅僅是一涌而散的浪花一朵。儒家的社會實踐能持續下來,與你所謂的“歪脖子樹”不無關聯。 四、中西對視:不同的“激進”,不同的“保守”

一文博士:我們的對話自然地引向了中西比較。西方政治思想史上,激進主義與保守主義的對陣往往涇渭分明。法國大革命的激進理性規劃與柏克充滿敬畏的批判,構成了經典對決。但在中國,我們似乎很難找到柏克式的、系統質疑儒家根本藍圖的思想傳統。道家對儒家禮法有批判,但更多是退守自然,而非提出另一套系統的社會改造方案;法家與儒家競爭,但其“法、術、勢”的極端現實主義,本身也是一種另類的、不信任人性的“激進”建構方案。 雲夢澤人:這或許是因為,儒家自身就包含了某種“自我調節”的機制。它既是藍圖的設計師(激進),又是傳統的守護者(看似保守),還是面對現實時的靈活操作員(實用)。朱元璋痛恨孟子,但他建立的明朝制度,骨子裡依然是儒家框架的強化版。他反對的是孟子思想中限制君權、強調民本的激進成分,而非儒家整體。這反過來說明,儒家思想內部存在不同的頻譜,從強調道德絕對性和民本精神的“激進一極”(孟子),到注重秩序穩定和現實政治的“權威一極”(荀子、部分漢儒),共同構成了一個光譜。 一文博士:是的,這與西方思想往往以派別對立、學說更迭的形式發展不同。中國更多表現為一個主流傳統內部的張力、調整與綜合。因此,用西方的“主義”標籤貼在中國思想上,必須格外謹慎。我說儒家在“元預設”上接近激進主義,是為了打破“儒家=保守”的刻板印象,揭示其內在的超越性與改造世界的衝動。但這絕不意味着儒家就等於法國雅各賓派。儒家的“激進”是道德理想主義的、復古取向的,並且被深厚的血緣倫理、禮制傳統所包裹和軟化。 雲夢澤人:從歷史結果看,西方那種朝向未來的、斷裂式的激進主義(多次革命),與中國這種面向古代的、連續式的激進主義(在復古中革新),導致了迥異的現代化路徑。西方的“保守-激進”拉鋸戰,催生了現代民主憲政和資本主義;而儒家“通天塔”理想與“歪脖子樹”現實之間的糾纏,則使中國在擁抱現代性時,經歷了更為漫長和痛苦的轉型,其“再啟蒙”的使命也顯得尤為複雜。記得你在《與不確定性共舞》一書中就說,西方文明是其孜孜不倦地追求確定性的產物,而中華文明是在與不確定性共舞中熔煉出來的。我說的這棵“歪脖子樹”其實就是在與不確定性共舞中長出來的。 五、對話的升華:傳統作為“活的悖論”與未來的資源

雲夢澤人:那麼,一文兄,我們這番跨洋、跨文本的對話,最終指向何處?重新審視儒家的激進維度,理解歷史的韌性智慧,對我們今天有何意義? 一文博士:我想,意義在於獲得一種更複雜、更清醒的自我認知。首先,它讓我們認識到,中國傳統文化並非只有“安於現狀”“不思進取”的保守一面,其內核蘊含着追求道德完美和社會至善的強大動力。這種動力,是近代以來無數仁人志士救亡圖存、改造社會的精神資源之一,儘管它常與外來思想結合併變形。 雲夢澤人:其次,正視馮道這樣的歷史“歪脖子樹”,理解那種在逆境中委曲求全以存續文明火種的艱難選擇,能讓我們對歷史的評價多一份悲憫與立體感。在全球化時代,文明間的碰撞與交融依然是課題,這種文化韌性或許能提供某種智慧。 一文博士:最後,也是最重要的,是認識到任何一種偉大的思想傳統,都是複雜甚至充滿悖論的結合體。儒家既是激勵人“捨生取義”的道德絕對命令(激進),也是教導人“通權達變”的生存智慧(務實);既描繪了大同世界的通天塔,也學會了在風雨中長成歪脖子樹。它的危險在於,道德理想一旦與不受制約的權力結合,可能導致“以理殺人”的聖人專制;它的智慧在於,為高遠理想提供了在複雜人間踐行的彈性藝術。 雲夢澤人:未來中國的文化復興與創新,或許不在於簡單否定或回歸傳統,而在於能否激活並創造性轉化這種傳統內部的張力與智慧。既保有追求美好社會的激情與理想(“通天塔”的志向),又具備應對複雜現實、包容異質、在挫折中前行的韌性與智慧(“歪脖子樹”的生存力)。這需要一場深刻的、融匯中西的“再啟蒙”。 一文博士:正是如此。感謝馮兄的歷史故事與深刻洞察,讓我的理論框架得以在具體、生動甚至充滿悖論的歷史情境中接受檢驗並獲得深化。我們的對話,本身就是一次跨越學科與文體、連接思想與故事的“再啟蒙”嘗試。 雲夢澤人:亦感謝一文兄的銳利框架,為我那些散落的歷史隨筆注入了新的哲學生命。知音難覓,對話常新。期待您《激進主義與保守主義》全書的問世,屆時你我再煮茶(或咖啡),續此未竟之談。 【核心觀點總結】 儒家“激進主義”再定義:儒家在哲學元預設上(追求完美社會藍圖、相信人性可臻至善、推崇聖賢政治)具有結構性的激進主義特徵,打破了其僅僅是“保守主義”的刻板印象。 歷史實踐中的韌性悖論:儒家的激進理想在複雜歷史現實中,發展出高度的實用智慧與適應力(如馮道個案),表現為“文化主義”優先於“政權主義”,形成了追求“通天塔”理想與“歪脖子樹”生存術的奇妙結合。 內部張力光譜:儒家傳統內部存在從道德理想主義(孟子)到現實權威主義(荀子系)的張力光譜,共同構成其應對不同歷史情境的彈性資源。 中西比較視野:儒家的“激進”是道德性、復古性的,與西方未來導向、理性建構的激進主義形態不同;中國也缺乏西方意義上系統質疑社會根本藍圖的保守主義傳統。 現代啟示:理解儒家的複雜性與內在張力,有助於更深刻地把握中國歷史文化邏輯,並為當下的文化創新與社會建設提供一種兼具理想激情與實踐智慧的思維資源。傳統是一個“活的悖論”,其價值正在於持續的對話與創造性轉化之中。 2025年12月25日維也納多瑙河畔 整理 2025年12月26日北京潮白河畔 修訂 【對話人物簡介】 一文博士: 投資界的思想者,現為某知名國際風險投資基金公司合伙人兼亞洲區總裁,專注於人工智能投資,工作之餘潛心於東西方文明的比較研究,著有《與不確定性共舞》等著作。 雲夢澤人:資深出版人,作家。自1984年開始文學創作,代表作《雲夢澤》(海外書名《生命中的他鄉》),計創作及發表各類作品共計500多萬字,其作品《丟失了的城池》三部曲80萬字的鴻篇巨製,試圖用寓言體呈現一個民族近、現代史。

|