( 六)目睹青梅竹马美人毁灭.

旅泉

陈春华爸和我爸同事,也是我的商业局幼儿园破裆裤同学。在幼儿园她就很出众,总是被老师叫上台。

俩家离的不远,我们又玩得来,家长就经常把我们放在一起。有一天,好像是小学一年级,我俩在胡同里玩,我用左手挽着她的脖子,右手去按她的鼻子。旁边的小孩都指着我说:“邪货、邪货”。我一下子蒙了,不知道什么意思,很长时间都不明白。

不过从那个时候开始,我才看清楚,她是一个漂亮的女孩,皮肤之下就是一包水,成熟之后更是鼓鼓囊囊得不行。

除了她的脸,更记得她的声音,脆脆的,一笑起来咯咯咯的一串铃铛响,无论是跳绳子还是踢毽子,同龄小孩都玩不过她。

谁记得他们的青春期是从哪一天开始的?我就记得。

大约十三岁时我在她家玩,她尿急,转身拉个布帘就在痰盂里面解急,仅仅一步之遥,那个年轻的肾脏挤压出来的音乐,仿佛打开了我的心脏加速器,一阵天旋地转!那泡尿还特别长,我瞬间明白了“邪货”的意思。

告别两小无猜,变成做贼心虚,从那天以后我再也没去过他家。家长也不再把我们放在一起,是否那天有什么破绽?

被那个年轻的声音缠绕多年,后来玩乐器,学乐理,汹涌澎湃想学贝多芬写交响乐。

本是一个很私密的细节,登不了大雅之堂。贝多芬的《致爱丽丝》,有博士论文考证,老贝身边的女性朋友没有一个是叫爱丽丝的,那这个爱丽丝到底是谁呢?考证结果爱丽丝是个虚名,贝多芬真正想送音乐的那个真人是他一个朋友的老婆。

我的青梅竹马却是真人实名,汉口六渡桥51中,74届高中毕业生。

这之后,其实我无数次想弯到她家附近看看,无形的男女界限已经高高垒起,真的去了也就是偷偷地徘徊一小会,生怕被发现。其实除了我,谁会知道我在哪里鬼鬼祟祟?但竞然一直到中学毕业我都没看到她。

还是我爸告诉我,她在中学就入了党,而且整所中学就她一个,是她们中学的大红人、忙人。

现在这把年纪见识多了,猜想她中学的党总支书多办个是个油腻男,借发展党员为由,多一点接触女孩子、听思想汇报的机会。当雄性激素哗哗分泌之时,男人都会有飘起来的感觉,而且还上瘾。

可惜自古红颜薄命。

百十号应届高中生,由公社派个队长,号称知青大队。因为离家近,公社没有少收学生家长的好处。我们开始还以为捡了大便宜,结果这个鬼地方,离开后都让我做了10年噩梦,噩梦就是要把我送回去,一点也不夸张。

首先是生活条件极差。厕所是露天的,苍蝇的天堂,居然就在厨房旁边,厨房的苍蝇多得没地方站,长长油腻的厨房电灯开关线,被苍蝇站着满满当当,完全都看不到一点线。每天的饭菜里面必有死苍蝇,嘴里嚼着饭菜同时,手要在饭碗上面不停的摆动,驱赶那些厕所里跑过来换胃口的苍蝇。

住房是单砖单瓦泥巴地,屋顶就是三角铁做梁顶着瓦,冬天冰冷,夏天火炉,在武汉那个大蒸笼里面根本睡不着。入夜的蚊子排山倒海,如果睡觉胳膊腿不小心贴上蚊帐,蚊子就过来开party。第二天起来必然红肿一片,上面会有百多个针眼。早上5:00刚有点凉意,上工的钟就敲响了。

作为菜农,当时的菜仅一、二分一斤,我们很难养活自己。青年队农民队长是皇上,权力无边。还有两个党员,一个陈春华是女生队长,另一个就是会计。农民队长喝酒吃肉请客办私事的钱,马屁精会计都抢着报销。我们吃的越差,他们就越要开小灶;越是入不敷出,队长越是逼我们起早贪黑。外出包工,修路、挖沟、卸臭气熏天的城市垃圾大卡车填湖。大强度挑砖曾经让我便血,压着我一个肩膀低一个肩膀高,脖子上还有一个大包,19岁就大腿静脉曲张。

男生外劳伙食是食堂煮大桶糙米饭,外加供销社大酱缸产出的辣椒咸菜。我们吃饭的碗像个小锅,技巧是先添一平碗,狼吞虎咽后,马上再去抢一满碗,慢一点就没了。小伙子个个骨瘦如柴。

生病的人很多,如果时间再长下去,活下来都很困难。公社另一个青年队,有三个到武汉市厕所掏粪缺氧窒息。

坟地简单三个土包,就在我们菜地边上,每天早上迎着晨雾上工,仿佛都能看到他们在坟头招手。

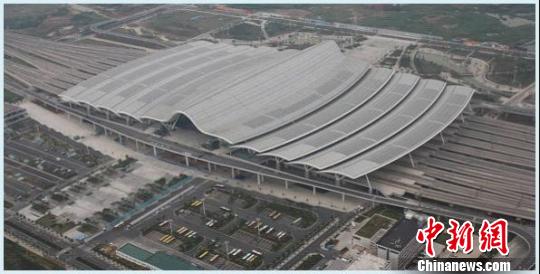

这三个坟头,九零年后被压在新武汉火车站铁轨下面。

那时种菜全是人粪尿。最最恶心的是到城里公共厕所掏粪。坐着噪音巨大的拖拉机,一路泥巴土路掏心掏肺的颠簸进城,掏粪流程全是人工,揭开市内公共厕所化粪池铁盖后,下去用大桶装屎尿,再用两个手举上去,个矮的上面接,我成了下粪池内的当然人选。往上举的过程中,屎尿哩啪啦掉在脸上。浑身都是蛆在娜动。臭味还会顺着毛细孔进入体内,把人腌制成一块行走的臭肉。就是这种臭工作,我还争着去做,因为来回的路上,可以让身体和思想逍遥的闲一会儿。

女生的日子更不好过,自来水没有,厨房脏兮兮的大锅烧热水,仅晚八点供应一次,一人一小盆。全部的水源靠门口一口井,井旁边就是菜地,施粪浇肥,水源肯定有污染。记得春节前会餐喝了半斤劣制白酒,半夜醒来口干舌燥,大冬天到井边,吊水水桶锁在厨房,用自己的饭碗去舀水,够不着差一点掉下去。

为留城扯皮,我去青年队晚了数月,第一次挑担子实在受不了掉了队,陈春华专门回过来接替我。

男生女生劳动基本上是分开的,没有太多接触机会。不过哪怕远远的看一看,被女生那边传过来的莺啼柔声沐浴一下,也会让男生变得稍稍文明一点,稍稍修饰一下。

陈春华莞尔一笑,随便几句话,都是我的营养品。幼儿园就在一起?有男生会装着不经意地打听关于她的细枝末节,扩大他们的想象空间,而我又总是欲言又止,不知道如何把握我的那点私有财产。

自古红颜祸水一点不假,她还有个五十一中同学也在我们队里,生得高大张狂,是个不顾一切要博美人同学一笑的雏公鸡。巧在我们两个都有自行车,相当于现在的高中生有汽车。每两周休息一次回家,走去公交站要近一个小时。春华大体是一个人的车搭一次轮换。十九岁的女孩搞平衡,也不知道谁教的?大意要表达彼此还不是男女朋友吧。当她坐在他的车上,从田埂边有说有笑的远去。我心烦意乱自不用说。

万万没有想到那个家伙发情期的醋劲比我还大。一次在田里发生一点小争执,然后开骂,才几句来回,一把铁锹就扑面飞来。我头一偏、手一挥挡,头没打着,小手指骨折。

当时在市中心的青少年因打架伤残的比例,如果有人统计,一定是惊人的。就像长江里淹死小孩儿一样,根本没人管,还要自家掏钱,在下游河湾处雇人打捞。

我的旧愁新恨,半秒钟就烧起来,马上去抓铁锹,血腥味已经出来啦!不巧身强力壮的农民队长正在旁边,他过来一把把我死死抱住,一边吩咐那个小子回队部,准备接受处分。

虽然队长强压下来,我觉得不能就这么算了,青年队就像一个鸡群,两只公鸡打架,是件确定鸡群中地位的大事。

严打运动前袁哥们还在,以大队分红了为由,在最高档的冠生园三楼一顿酒肉,我添油加醋的描绘了那个恶人。哥俩很平静,专心吃菜,帮朋友教训仇人小菜一碟,他俩干脏活还有快感。我说:你们只是帮我打场子,不要往死里搞。

放假那天在他家附近,当袁哥们凶脸一露,西瓜刀一亮,旁边的人马上跑开。那个家伙知道大事不好,也算是见过世面,抱着头护着脸蹲在墙角认怂。一顿乱砍后告诉他,还有下次就要取命。据说事后他用厨房的一袋面粉,从头倒下去止血,再去医院缝针,青年队随后传说:他缝针的线,可以缝一件衣服了。

虽说是袁家兄弟动手,我有过一番纠结,明白承担后果的是我。他要跟我拼命,那就拼吧。动物界雄性争斗,真的敢用命来拚的还是少数。之后他远远的见到我就绕道。

至于他是否暗地里策划报复,我无法知道。不久我们各奔东西,报复已经失去了意义。

正在二个可怜的小公鸡想入非非、痛下殺手的时候,油腻书记兼大队长已经对女队长下手了。

虽然穷的要死,公社还有一个宣传队,经常参加各类区市文艺汇演,青年队出几个人,再由我到城里搬兵,朱胖是大腕,汇演给公社争了面子,公社书记难得给我一个笑脸说,下次还要找他。当时的报酬其实也就是八个菜十个菜,为肠胃捞一把油水,再放一两天假。

宣传队还有一个美差,提着油漆桶四处写大标语。公社书记的指示很简单,说话要狠,有威慑力!末了,还补充一句当时流行的话;“要触及灵魂”。

各种字体随便我自选,大口号也有一定的拍脑袋创作空间。只要有公差,公社就补贴到农民家吃饭,比青年队食堂吃的好太多。比该死的太阳下干农活更是好太多。

我处心积虑游说想把青梅竹马拉进来。文艺这玩意儿无论是雅是俗,美丽的脸蛋都是观众的基础爱好。可是农民队长每次都一口否决,理由是农业为主,公社要培养她挑大梁。说话间队长邪着眼蔑视我这个嫩苗,心里一定在想;尽管做美梦吧,哪有你的份。

几个月后我顶替我妈回武汉当老师,没有了青年队的消息。没过多久,下放政策结束了,而青梅竹马在我走后不到一个月,突然被送进了精神病院。

由于他们家希望她恢复过来做正常人,一直对外保密,我知道的时候,她已经发胖,变得双眼发直、呆若木鸡,大量吃药所致。

她大方开朗,按说这种类型的人,抗压能力是最强的。大家只知道农民队长经常与她关起门谈工作,想想她面对一个被太阳晒出一脸厚厚黑油,满口烟酒气的土包子,其中一定有很多恶心!把一个身体心理都非常健康的女队长变成神经病!得有多么龉齰!

但没人知道细节,没有证据,又赶上知青返城潮,每个人都忙于适应自己的新位置,农民队长没有受到任何追究。

二十多年后,父亲过世,从加拿大返回武汉,她的遭遇依然如鲠在喉。我试图去调查,联系过律师。可是当年那个公社全部都变成了新火车站里的铁路。我想去看看她,一点线索也没有,一切都太晚了。

她的美丽和青春在19岁嘎然而止。不管文革知青苦难过后的世界有多么精彩,都和她没了关系。

七二年,安徽某县贫下中农推荐上大学,被录取的七十多个女生去体检,没有一个处女,性器官全是陈旧性损伤。可惜丑闻2015年后才公开,如果当时我们就知道这类故事,陈春华和大家就会有些防范了。

(五)抗拒上山下乡 用搓衣板自残

|