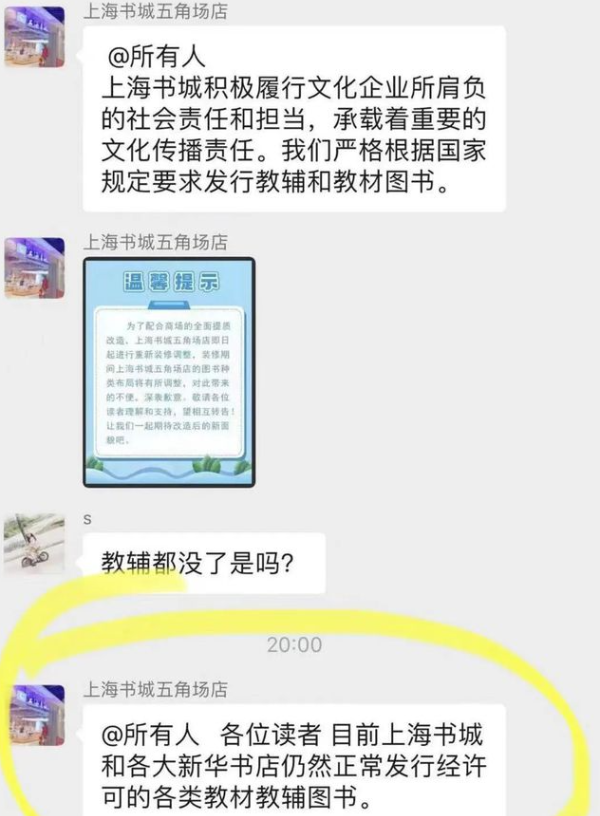

前几天一则传闻在海内外华人圈中流传,说是“上海新华书店及书城的英语教材,本周一突然消失,引发学生家长的恐慌情绪。”有些“朋友圈”及媒体人听风就是雨,各种各样分析判断纷纷出炉。我倾向于接受“上海书城”及“新华书店”事关断电以及“整体改造布局调整归置”的解释,也相信他们说的“目前上海书城及各大新华书店仍然正常提供经许可的各类教材教辅图书。”(如图)。至于盗版教材被禁止售卖那是应有之义,无须非议。

在我看来,虽然说“英语”在上海的小学已经被剔除出考试科目(试点),家长们对此规定却不甚领情,毕竟多数家长都不希望自己家孩子“输在起跑线上”,一旦听说可能买不到英语教材不免心烦意乱。如今有关书店庄严宣布一切如常,家长们大可放心了。不过我要好心提一句,若想自己家的孩子在神州大陆有一个美好前途,最好认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》。不管英语学的怎么样,这门功课学好了,将来大有用场。 闲言表过,说说今天这篇文章的主题:学外语。 话说我念中学的时候是六十年代初,那时我们学的是俄语 Русский язык,各科考试成绩也沿用苏联的五分制,三分就及格。因此在学生中产生了一段顺口溜“三分好,三分好,不摸黑,不起早,不留级,不补考。”回看当年,我们也有那么一些“半躺”的同学哦。我的其他科目不算很好,语文和俄语的成绩倒是挺好的。为什么?因为我爱背书。那时我们学校语文科的文言文和俄语测验、考试的时候,都有一部分是“默写”,书背得好,在这一部分就特别有利。所以那时候,什么“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡”、“荔枝生巴峡间,树形团团如帷盖”这类句子,同学们大都能够琅琅上口。教俄文的梁老师每次上课,先在长长的黑板中间画一道竖线,一边写上一系列中文句子,让我们翻译成俄语;另一边写上一系列俄文句子,让我们翻成中文。这些句子基本都是上一节课教过的。当时并没有什么习题本,那都是老师自拟的题目,可见梁老师的备课是多么认真!可惜没过多久,俄文就不吃香了。我在香港与梁老师不期而遇已经是十多年以后的事。那时候才知道,原来梁老师的尊翁是老牌爱国港商,为中港贸易发挥过极大的作用。因为年纪大了,把身为长子的梁老师召回香港接班。可惜俄语在香港没有什么用场,梁老师的一身本事无法开展。 下乡以后,从同一个生产队里,来自其它学校的知青处接触到一些简单英语词句,觉得挺有趣,也想学学。当时队里有些落榜的高中生(落榜的原因并不全是成绩不好,还有家庭成分和个人政治表现的因素,可惜当时大家都不知道)还想着复考,所以随身带了不少课本。我便向他们借了来,零零散散地学了点基础知识。到了七十年代初,我干妈的大儿子知道我在学英语,给我弄来了一套《英语 900 句》(不含录音带),我如获至宝。那本书当时市面上还没公开发售,大哥身为外语学院的教师也不能轻易买得到,还是托他在“外文书店”工作的同学走后门才弄了一套给我。正好那时“美国之音”开了一档节目,专门教授《英语 900 句》。我的短波收音机就派上了用场,每天晚上到点了就打开书本学习。有一天晚上正学习的时候,副队长“五叔”到宿舍来看望我们。由于我睡的是上格床,没注意到五叔进了宿舍,直到五叔开口问我“在听什么呢?”,立马把我吓了一跳。幸亏接下来收音机里传出字正腔圆的普通话解说,我灵机一动说是“中央台的英语学习课程”。五叔点了点头,走了。其实五叔对我们知青相当好,说话一向和风细雨,通情达理,我倒也不太顾虑,只是不想惹麻烦。虽然只学了些皮毛,对于我到香港之后迅速适应职场生涯还是有所帮助。 说到学外语,还有一件趣事。话说多年以后,有一次在广州的一次聚会上,一位农友,说起他的女儿面临高考,兴趣在外语,但不知该选哪个语种,我冲口而出“越南语”。农友听了一愣,随后说有些道理,回去与女儿说说。后来那位农友告诉我,我还真是歪打正着。回去与家里人说了这件事,孩子的爷爷第一个说好。孩子的爷爷是大学里的德语教授,他分析说,小语种不是每年招生,当年正好开招,机会很大。其次小语种的毕业生,在分配时相对大语种有优势,不是外交就是外贸。孩子虽然从来没接触过越南语,但是相信爷爷的经验之谈,也没意见,于是全家一致通过。后续的发展真如当教授的爷爷所预料,孩子顺利考上越南语专业,后来以优异成绩毕了业,分配到了经贸部门。 广州人把我的那种冲口而出称之为“撞口卦”,没想到却真的成就了一桩好事。“撞口卦”大概就是所谓的“触机”,其实也并非无迹可寻,因为那段时间我正在琢磨着到越南寻找商机。虽然走向越南的大门没开成,却给一位知青后代开了一扇窗。

|