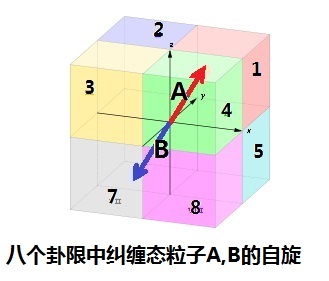

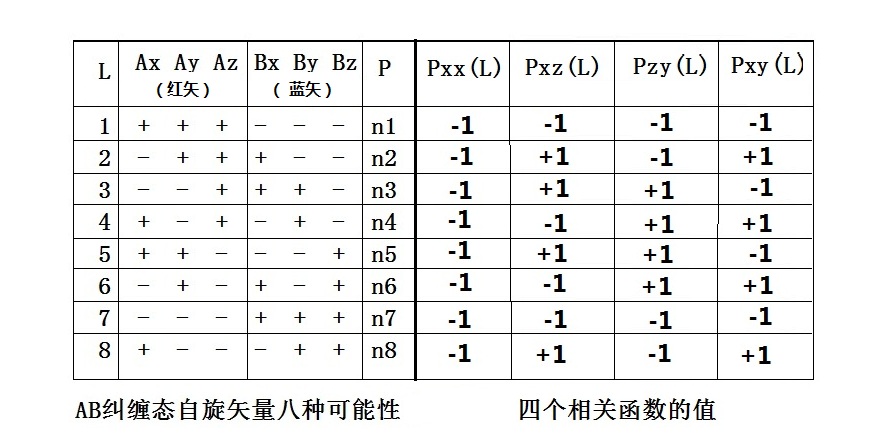

| 1963-1964年,在长期供职于欧洲核子中心(CERN)後,约翰·贝尔有机会到美国斯坦福大学访问一年。北加州田园式的风光,四季宜人的气候,附近农庄的葡萄美酒,离得不远的黄金海滩,加之斯坦福大学既宁静深沉,又宽松开放的学术气氛。这美好的一切,孕育了贝尔的灵感,启发了他对EPR佯谬及隐变量理论的深刻思考。 贝尔开始认真考察量子力学能否用局域的隐变量理论来解释。贝尔认为,量子论表面上获得了成功,但其理论基础仍然可能是片面的,如同瞎子摸象,管中窥豹,没有看到更全面、更深层的东西。在量子论的地下深处,可能有一个隐身人在作怪∶那就是隐变量。 根据爱因斯坦的想法,在EPR论文中提到的,从一个大粒子分裂成的两个粒子的自旋状态,虽然看起来是随机的,但却可能是在两粒子分离的那一刻(或是之前)就决定好了的。打个比喻说,如同两个同卵双胞胎,他们的基因情况早就决定了,无论後来他(她)们相距多远,总在某些特定的情形下,会作出一些惊人相似的选择,使人误认为他们有第六感,能超距离地心灵相通。但是实际上,是有一串遗传指令隐藏在它们的基因中,暗地里指挥着他们的行动,一旦我们找出了这些指令,双胞胎的‘心灵感应’就不再神秘,不再需要用所谓‘非局域’的超距作用来解释了。 尽管粒子自旋是个很深奥的量子力学概念,并无经典对应物,但粗略地说,我们可以用三维空间的一段矢量来表示粒子的自旋。比如,对EPR中的纠缠粒子对A和B来说,它们的自旋矢量总是处于相反的方向,如下图中所示的红色矢量和蓝色矢量。这两个红蓝自旋矢量,在三维空间中可以随机地取各种方向,假设这种随机性是来自于某个未知的隐变量L。为简单起见,我们假设L只有八个离散的数值,L=1,2,3,4,5,6,7,8,如下图所示,分别对应于三维空间直角坐标系的八个卦限。  由于A、B的纠缠性,图中的红矢和蓝矢总是应该指向相反的方向,也就是说,红矢方向确定了,蓝矢方向也就确定了。因此,我们只需要考虑A粒子的自旋矢量(红矢)的空间取向就够了。假设红矢出现在八个卦限中的概率分别为n1,n2┅n8。由于红矢的位置在8个卦限中必居其一,因此我们有∶n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8 = 1。 现在,我们列出一个表,描述A、B的自旋矢量在3维空间可能出现的8种情况。下图中的左半部分列出了在这些可能情况下,自旋矢量在xyz方向的符号∶  既然AB二粒子系统形成纠缠态,互为关联,我们便定义几个关联函数,用数学语言来更准确地描述这种关联的程度。比如,我们可以如此来定义Pxx(L)∶观察x方向红矢的符号,和x方向蓝矢的符号,如果两个符号相同,函数Pxx(L)的值就为+1,否则,函数Pxx(L)的值就为-1。我们从上表左边列出的红矢蓝矢的符号不难看出,Pxx(L)的8个数值都是-1。然後,我们使用类似的原则,可以定义其他的关联函数。比如说,Pxz(L),是x方向红矢符号,与z方向蓝矢符号的关联,等等。 在上图中的右半部分,我们列出了Pxx(L),以及Pxz(L)、Pzy(L)、Pxy(L)的数值。 现在,贝尔继续按照经典的思维方式想下去∶我们的小孙悟空A和B蹦出石头缝时,它们的两个自旋看起来是随机的,但实际上是按照上面的列表互相关联。然後,他们朝相反方向拼命跑。经过了一段时间之後,两个小孙悟空分别被如来佛和观音菩萨抓住了。如来和观音分别对A和B的自旋方向进行测量。因为L是不可知的隐变量,因此,只有关联函数的平均值才有意义。根 上面表中的数值,我们不难预测一下这几个关联函数被测量到的平均值∶ Pxx = -n1-n2-n3-n4-n5-n6-n7-n8 = -1 Pxz = -n1+n2+n3-n4+n5-n6-n7+n8 Pzy = -n1-n2+n3+n4+n5+n6-n7-n8 Pxy = -n1+n2-n3+n4-n5+n6-n7+n8 让我们直观地理解一下,这几个关联函数是什麽意思呢?可以这样来看∶Pxx代表的是A和B都从x方向观测时,它们的符号的平均相关性。因为纠缠的原因,A、B的符号总是相反的,所以同被在x方向观察时,它们的平均相关性是-1,即反相关。类似的,Pxz代表的是从x方向观测A,从z方向观测B时,它们符号的平均相关性。如果自旋在每个方向的概率都一样,即∶n1=n2=┅n8=1/8的话,我们会得到Pxz为0。对Pzy和Pxy,也得到相同的结论。换言之,当概率均等时,如在相同方向测量A、B的自旋,应该反相关;而如果在不同方向测量A和B的自旋,平均来说应该不相关。 我们可以用一个通俗的比喻来加深对上文的理解∶两个双胞胎A和B,出生後从未见过面,互相完全不知对方情况。一天,两人分别来到纽约和北京。假设双胞胎诚实不撒谎。当纽约和北京的警察问他们同样的问题∶“你是哥哥吗?”,如果A回答“是”,B一定是回答“不是”,反之亦然。对这个问题,他们不需要互通消息,回答一定是反相关的,因为问题的答案是出生时就因出生的顺序而决定了的(这可相仿于Pxx=-1的情况)。但是,如果纽约警察问A∶“两人中你更高吗?”,而北京警察问B∶“你跑得更快吗?”,按照我们的经典常识,两人出生後互不相识,从未比较过彼此的高度,也从未一起赛跑。所以,他们的回答就应该不会相关了(这可相仿于Pxz=0的情况)。 现在再回到简单的数学∶我们在Pxz、Pzy和Pxy的表达式上,做点小运算。首先,将Pxz和Pzy相减再取绝对值後,可以得到∶ |Pxz-Pzy| = 2|n2-n4-n6+n8| = 2|(n2+n8)-(n4+n6)| (1) 然後,利用有关绝对值的不等式|x-y|<=|x|+|y|,我们有∶ 2|(n2+n8)-(n4+n6)| <= 2(n2+n4+n6+n8) = (n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7+n8)+(-n1+n2-n3+n4-n5+n6-n7+n8) = 1+Pxy (2) 这样,从(1)和(2),我们得到一个不等式∶ |Pxz-Pzy|<= 1+Pxy (3) 这就是著名的贝尔不等式。上述不等式是贝尔应用经典概率的思维方法得出的结论。因此,它可以说是在经典的框架下,这三个关联函数之间要满足的约束条件。也就是说,经典的孙悟空不可以胡作非为,它的行动是被师傅唐僧的紧箍咒制约了的,得满足贝尔不等式! 但是,如果是量子世界的量子孙悟空,情况又将如何呢?当然只有两种情形∶如果量子孙悟空也遵循贝尔不等式,那就好了,万事大吉!爱因斯坦的预言实现了。量子论应该是满足‘局域实在论’的,量子孙悟空表现诡异一些,只不过是因为有某些我们不知道的隐变量而已,那不着急,将来我们总能挖掘出这些隐变量的。第二种情况∶那就是量子孙悟空不遵循贝尔不等式,贝尔用他的‘贝尔定理’来表述这种情形∶“任何局域隐变量理论都不可能重现量子力学的全部统计性预言”。如果是这样的话,世界好像有点乱套! 不过没关系,贝尔说,重要的是,这几个关联函数是在实验室中可能测量到的物理量。这样,我的不等式就为判定EPR和量子力学谁对谁错提供了一个实验验证的方法。 那好,理论物理学家们说,我们就暂时停止耍嘴皮,让将来的实验结果来说话吧。 上一篇∶帮倒忙的贝尔 下一篇∶纠缠态及实验 |