自由表达的先驱 ――珈音与陈寅恪之比较

傅正明 悟得人生万法空,真醇笑语乐寰中! 休言真主招安意,揭竿诗旗映酒红! 这是波斯十二世纪的大诗人哲学家和科学家奥玛珈音(Omar Khayyam)的《鲁拜集》中的一首四行诗,属于笔者所译五卷本《鲁拜诗词新译五百首》的集外拾遗。珈音处在突厥人入主波斯的塞尓柱帝国,虽然一度在朝廷主持历法改革,但很快受到排挤打压,颠沛流离,最后在故乡聚徒讲学,饮酒作乐,逍遥自在,并且以四行诗冷嘲热讽权势者。诗中真主,完全可以解读为政教合一的独裁者的隐喻。诗人揭竿,不是武装反抗,而是禁酒畅饮,诗旗高张。这首诗可以视为一个偶像破坏者的自画像。

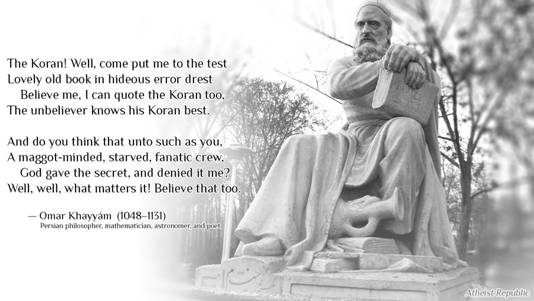

波斯大诗人和自由思想者奥玛.珈音 所引第一首四行诗末行,珈音自言他是非信仰者却最懂得《古兰经》,由此可见他是伊斯兰大学者却不是穆斯林

尽管中国现代学者陈寅恪先生从来没有直接谈及《鲁拜集》,但他的挚友吴宓选译过这本四行诗集的部分诗章。不管通波斯文的陈寅恪有没有读过《鲁拜集》原作、英译或中译,在我看来,这两位相隔将近一千年的不同国度的思想者,具有很大的相似之处和可比性。这是《鲁拜集》研究和陈寅恪研究中从来没有人提到过的。

陈寅恪与吴宓 首先,珈音和陈寅恪都是处在专制体制下的自由思想者。《鲁拜集》著名英译者费兹杰罗在第三版导论中就提到这一点。这并非一个人的观点,现代知识分子,无论是世俗的还是宗教人士,都把珈音视为自由表达的先驱。在《珈音研究》(In Search of Omar Khayyam)中,现代伊朗学者达斯提( Ali Dashti)高度肯定了珈音的“利他和独立的品格”。类似的是,在《柳如是别传·缘起》开篇,陈寅恪表示:他的写作目的,是为了“表彰我民族独立之精神,自由之思想”。在《论再生缘》中,陈寅恪强调了自由对于文学创作的重要作用:“《再生缘》一书在弹词体中所以能独胜者,实由于(陈)端生之自由活泼之思想,能运用其对偶韵律之词语,有以致之也。故无自由之思想,则无优美之文学。” 取则先贤前辈,陈寅恪一生秉持“独立之精神,自由之思想”,这一点已成盖棺定论。尤其是他在共产专制下表现的文人风骨,堪称现代中国知识分子中鲜见的“黑天鹅”。 珈音和陈寅恪所处时代的类似性,首先可以珈音一首鲁拜来说明: 前朝忠仆拜新龙,万岁高呼震耳聋。 不祭尧王宗庙毁,但歌秦火满天红。(V.047) 这首诗的衍译有归化策略。“新龙”,原文是传说中的伊朗凯扬王朝(Keyanian dynasty)的国王凯卡乌斯(Kay Kavus),相传他在统治期间穷兵黩武,像秦始皇修建阿房宫一样沉溺美色,且听信魔鬼唆使,利令智昏,命人把一把他的金銮宝座绑在鹰翅上飞上天空,四处飞翔,好比秦始皇派徐福扬帆远航寻不死之药,因此触怒天神,在飞抵中国后遭到雷击。金銮宝座堕地之后,他虽然躲过死劫,却失去了象征天神恩赐的灵光。凯卡乌斯这样一个暴君昏君,却有其死忠护驾的臣子愚民。一个广为传说的故事,是凯卡乌斯在侵略伊朗北部时兵败于“白魔首领”,即一位土著酋长唤来的暴风雨中,被囚禁在一个山洞地牢裏,后来被一位英雄所救。尧王,原文是菲列东(Fereydūn),伊朗神话中的国王,在祆教圣经《阿维斯塔》中,他是屠龙的英雄;在菲尔多西的史诗《列王纪》中,他是反抗暴政的英雄。相传菲列东称王之后统治国家五百年,最后把王国分给三个王子,其中他所宠爱的小王子分得的肥美土地,就是伊朗(伊朗疆土远大于后来的波斯帝国,波斯人只是伊朗人的一个部族)。因此,菲列东在波斯文学中是胜利、公正和宽厚的象征,堪称伊朗的尧王。陈寅恪《元白诗笺证稿》有一段议论,对于认识珈音,同样具有阐幽发微的启迪意义: “纵览史乘,凡士大夫阶级之转移升降,往往与道德标准及社会风习之变迁有关。当其新旧蜕嬗之间际,常是一纷纭综错之情态,即新道德标准与旧道德标准,新社会风习与旧社会风习并存杂用,各是其所是,而非其所非也。斯诚亦事实之无可如何者。虽然,值此道德标准社会风习纷乱变易之时,此转移升降之士大夫阶级之人,有贤不肖拙巧之分别,而其贤者拙者,常感受痛苦,终于消灭而已。其不肖者巧者,则多享受欢乐,往往富贵荣显,身泰名遂。其故何也!由于善利用或不善利用此两种以上不同之标准及习俗以应付此环境而已。” 珈音笔下“拜新龙”的“前朝忠仆”,即陈寅恪所说的“不肖者巧者”,在红朝“富贵荣显,身泰名遂”之最者有郭沫若之流。珈音和陈寅恪在本质上属于隔代异域的智者或“贤者拙者”,两人同样深切“感受痛苦”。如侯赛因•萨德基(Hossein Sadeghi)教授在《鲁拜集(四行诗)》新译本的导言中所言:“当时塞尓柱王朝的统治者是偏执的宗教狂,珈音的诗歌因此无法在民间流传。他在好几首四行诗中鲜明指出了当时没有言论自由的现实。在这些诗中,这位纳霞堡的哲人劝告人们要谨言慎行、守口如瓶并与智者来往,他还抨击统治者的无知和偏执。” 萨德基在此实际上涉及波斯知识分子普遍的“伽曼”(ketman)倾向。该词词义丰富,无论英文中文,都找不到一个完全对译的词,英译称之为“隐蔽的艺术”(art of concealment)。用一个悖论来说,这种艺术带有藏锋的锋芒。珈音的伽曼倾向,说得比较明确的是社会学家帕特·达菲·胡切恩(Pat Duffy Hutcheon),他在《奥玛珈音的伊壁鸠鲁式的人文主义》一文中指出,珈音时代的学人至少有两位自由思想者被作为异端活活烧死。因此, “在这样的处境中,对于真诚的哲学家来说,表面上无害的诗歌还会留下什么呢?似乎有一种称为‘伽曼’的现象,这是一种波斯倾向,为的是在公开场合依照一个人自己内心闪烁的思想来表达时,还得留意流行的正统(不管那是多么令人讨厌)。这是在严酷偏执的专制制度下的求存之道。奥玛显然诉诸此道,将它与自身在波斯四行诗中特殊的求存机制揉合起来,借此古代流行习俗进行诗意的创造。” “防民之口甚于防川”。在中国几千年的专制制度下,要防止自己祸从口出,也不得不构筑拦截言说的堤坝。以现代术语来说,就是严酷的审查制度和伴生的自我审查。下面一首鲁拜,我衍译为一首七律: 谨防自我决河堤,他正防川亮剑衣。世界焉知真或假,朝廷敢议是还非? 但开双眼看权斗,莫出一言诉怨悲, 兵卒听从将号令,仆从主帅摇旌旗。(V.024) 乍看之下,诗人谈的是自我审察的不得已和必要性,实际上语带讽刺。显而易见的是,像珈音一样,陈寅恪绝不是一个缺乏独立思考的摇旗呐喊的盲从者。由于不得已而表现出类似的伽曼倾向,他的政治讽刺诗比较晦涩,例如《经史》诗云: 虚经腐史意何如?溪刻阴森惨不舒。 竞作鲁论开卷语,说瓜千古笑秦儒。 余英时先生借鉴陈寅恪笺释诗歌的方法,在《古典与今典之间──谈陈寅恪的暗码系统》一文中指出:陈寅恪“今典”“古典”并用,还有独特的暗码系统:太史公司“马”迁、冲虚真人“列”御寇,是“马列”的隐语。这首诗,一般认为写于五〇年代初,可能与围剿电影《武训传》有关。但是,在我看来,其针砭讽刺意味,对于此后的整个中国历史时期,尤其是对于后来的文革时期,均有一种预言灾难的敏锐和深刻。诗人充当了新时代的预言家。那些捧读马列和“红宝书”“学而时习之”(“鲁论开卷语”,即《论语》开篇的话)的文人学子和知识青年,俨然是新时代的启蒙者,可是,启蒙者和被启蒙者,洗脑者和被洗脑者,思想改造者和被改造者,可以借用一首鲁拜的下联来说:“师父昏昏徒弟聩,只缘无不出娘胎”(I.034)。更进一步的深层原因,是因为这种伪启蒙,是在因袭暴秦的专制制度下进行的,真是太可怕了,同时也太可笑了。“说瓜千古笑秦儒”用秦始皇坑儒之典:“秦始皇密令人种瓜于骊山硎谷中温处,瓜实成,使人上书曰:‘瓜冬有实。’有诏下博士诸生说之”(《艺文类聚》卷八十七引《古文奇字》)。秦始皇的花招类似于“引蛇出洞”,儒生对于冬天长出瓜果的解说各有不同,也许不乏类似于论证人民公社亩产万斤之可行性的科学家。但是,不管怎样,他们或惨遭屠杀,或贻笑千古。这首诗讽刺的“秦儒”,同时也是就范暴政的当代中国知识分子。对于这种人,也可以借用两首鲁拜来针砭: 贪图荣誉是奇耻,就范暴君蒙大辱, 微醉葡萄满口香,胜过佯装修炼苦。(III.110) 珈音是某种程度上的政治诗人,他的一部份诗歌是典型的政治抒情诗。陈氏也承认,古今中外绝无作学问能脱离政治的例外。一九五九年他写的门联“六亿人民齐跃进,十年国庆共欢腾”,官方文人曾用来作为陈寅恪歌功颂德的铁证。但余英时一眼就看出这是歇后体的文字,在《陈寅恪晚年心境新证》一文中敏锐地指出:“‘六亿人民齐跃进’的下面半截没有说出来。六亿人民一齐跃进什么地方呢?跃进火坑、跃进地狱、还是跃进深渊?这是要读者自己用想象去填补的。”他还指出:“共欢腾”的“共”是共产党的“共”。所谓“十年国庆”,只有那个党才“欢腾”。歇后语往往将一句话分成两部份来表达意义,前一部份是俏皮的比喻,后一部份直言释义。省略释义的部份,便可视为一种伽曼式的隐蔽的艺术。在那个年代,陈寅恪一个“共”字的暗指,是不留痕迹的巧构。 珈音的另一首鲁拜,也可以视为伽曼倾向的典型表现: 泥块难遮大太阳,时间奥秘费猜祥。 静修海底灵珠出,却怕锋芒露慧光。 我认为,多种文化中不难发现的“乌云遮不住太阳”的比喻与此诗首句的比喻有所不同,前者表达的是在黑暗与光明的冲突中光明必胜的乐观精神,后者带有多层次的反讽意味:原文首句第一人称的“我”可以读为单数也可以解为复数。泥块可以作为诗人作品的比况,或波斯民众力量的比况,与之形成对比的是太阳。由于王权神授的观念渗透在政教合一的伊斯兰文化中,因此太阳也被苏丹僭取独占作为宏大、英明的象征。相比之下,专制下的个体显得渺小,“百无一用是书生”,即使有遮盖日月之心,也无遮盖之力。如陈寅恪在《甲辰四月赠蒋秉南教授》(三首七绝)中表达的那样:“俗学阿时似楚咻,可怜无力障东流。”但是,此处太阳,也可以解读为诗人的自况或灿烂的波斯文化的比况。可资比较的,是俄罗斯诗人曼塔尔施塔姆以斯大林为题材的《颂歌》。上世纪三十年代以来,由于严酷的审查制度,曼塔尔施塔姆就开始看重诗的“隐喻密码”,有点像波斯诗学中”模棱两可”(muḥtamal)的诗法或陈寅恪的”隐语”,褒贬美刺难辨,正读反读均可。诗人借以巧妙地逃脱了审查官的眼睛。《颂歌》中有一行诗:”我将再次起来言说正在闪光的太阳。”此处太阳,乍看是斯大林的象征,暗指以普希金为代表的俄罗斯诗歌的太阳。在珈音诗中,太阳的光辉是俗世的泥块遮不住的。正像海底珍珠必定浮出海面一样。第二句的“时间奥秘”,从诗的前后语境来看,可以解读为诗人对那个异族政权究竟何时垮台的政治问题的思考。珈音不相信那个政权可以永世长存,曼塔尔施塔姆和陈寅恪也不相信他们的民族文化的太阳会被永远遮蔽。但专制帝国究竟何时垮台,文化太阳何时重放光明,是一个测不准,猜不出的难题。沉入深深思考和精神修持的珈音,在思想的大海中陶冶出自身的珍珠,但他不得不韬光养晦,静观待变。诗人并不以韬光养晦为高雅,以沉默为黄金,而是出于不得已,出于自身的焦虑和畏惧,并且以巧妙的诗歌隐喻不断打破沉默。这就是藏锋中的露锋。 由于珈音与陈寅恪的悲剧心境古今相通,我迻译《鲁拜集》有时从陈诗“偷语”。陈寅恪在《柳如是别传》缘起章中有诗云:“平生所学供埋骨,晚岁为诗欠砍头”。这一联,依照学者的研究,传抄时因为某种原因被改为“平生所学惟余骨,晚岁为诗笑乱头”,或末三字有意脱落一字而成为“乱□头”。在上面谈及的文章中,见到陈诗异文的余英时先生指出:陈诗原稿此联的意思是:平生所治之学已全失其价值,仅是供他死后埋骨之用而已。脱落的字可以补一个“斫”字,由此可见可见陈先生晚年遭遇之“沉痛实有非局外人所能想象于万一者”。而乱改之后,“拙劣得至于不通”。 我曾在一首译诗中借用了“惟余骨”和“欠砍头”之语: 我有爱之书,珠玑多奥秘。 但欠砍头颅,未敢公开语。 绝少宜歌吟,无人愿注意。 长留思想在,文笔溢清气。(IV.019) 由于“惟余骨”前面的内容不同,因此没有不通的问题。是骨,不只是诗人晚秋暮岁的嶙峋瘦骨,更重要的是他的骨气气节,好比“身外无财余正气”。陈寅恪对文化专制的反抗,超出了韬晦的界限,有人劝他改一改,他虽然改过,但最后还是以原稿付印,高扬了作者“独立之精神,自由之思想”的为人为学的准则。珈音同样一身傲骨,对权势者颇多异议,有砍头之忧,也有砍头之“欠”,既有伽曼倾向,又越出伽曼之外。 伊斯兰正统禁酒也禁书。珈音的蕴含思想的“爱之书”,在正统神职人员眼里,无异于洪水猛兽,无论在哪里发现一本,他们就立即付之一炬。印度灵修大师奥修(Osho)在论启蒙大师的系列演讲中谈到这一点时指出:“如果它(珈音的书)在人们中间传播,如果每个人开始享受生活,对于神职人员会怎么样呢?对于圣徒会怎么样呢?对于地狱、天堂和真主的神话会怎么样呢?所有这些都会随风消散。”珈音及其后世诗人心里有话,却出于恐惧,不得不梗在喉咙,堵在嘴边,但有时不吐不快,发为诗章。珈音为表达自由付出了沉重代价,生前遭受各种指责,身后长期寂寞无闻。陈寅恪同样惨遭迫害。但是,他们及其作品象征的文化太阳,始终闪耀着人文的光芒。

|