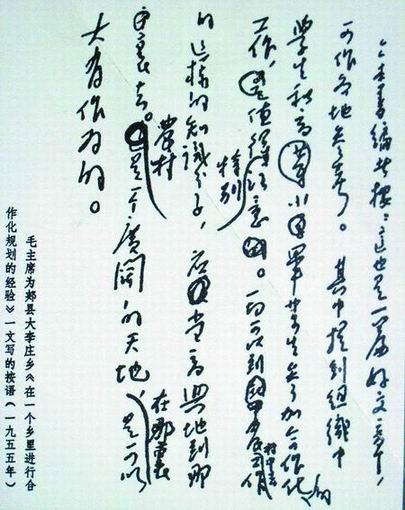

当时是一起插队的海明给我说的,公社管知青的干部朱广利和十里铺的许昌知青张海威发生了冲突,张海威在房门上贴了张条子,上写着“猪和朱光利不得入内”,朱广利回了张条子,并排贴在张海威的门上,上写“老臭休狂”。张海威的外号叫“张老臭”,不知朱广利怎么知道的。 我老伴插队就和张海威一个集体户,我问过她朱广利和张海威冲突的缘由。她说张海威并不是他们集体户的户主,户主是个老好人,或者说是个政治上有企图心的,顺从讨好公社的干部,组里有了事情张海威就会出头,这样和朱广利之间就有了些小冲突,彼此都记在了心里。他们集体户养了一头猪,张海威给猪起名叫“利利”,每天都”利利、利利”的叫,在给朱广利颜色看,但他们之间真正的实质性的矛盾是集体户盖房。我们插队时国家批给每个知青240块钱盖房,那架势是要我们扎根农村一辈子的。但中国的农民都是有智慧的,知道这帮“城里娃”过不了几年都会飞走,所以表面上关心并帮助知青盖房,但把房址和房屋样式结构都整成日后适合做生产队的库房。我去了焦枝铁路后只回过一次小程庄,那时组里所有人都已返城,我们的新房已成了很合格的生产队的库房。张海威在他们知青点的房屋建造上与朱广利发生了冲突,张希望新房是一个个的隔间,适合居住,而朱广利的内心还是站在老乡一边的,或许他也清楚的想到知青总归要离开,盖房适合今后生产队使用是好事。这就有了他们二位的“揭贴大战”。 我们插队不久朱广利就常到我们大队的这几个集体户来了,他是渣元公社的“专管”(当时都这样叫每个公社负责知青工作的干部),那时我们都已经知道了他和张老臭的冲突,自然想到他是在许昌知青那儿铩了羽,把注意力转到了我们这个大部分是本地知青的大队。 话还要从头说起。风水轮流转,没想到49年新政权以来一直籍籍无名的郏县在68年成了“热搜”(今天的词),wg搞到了68年,大学停办不再招生,存留在全国初高中的各三届学生(今天称之为的“老三届”)已经完成了运动初戴着“红卫兵”袖标冲锋陷阵的“使命”,留在学校无学可上,无书可读,无校可升,小则胡闹,大则武斗,成了个尾大不掉之局。而运动造成全国经济凋零,没有企业能接收这么多毕业生的就业。不知是哪个高手的筹谋,或领袖自己的“英明决策”,想出了“知识青年上山下乡”的高招,后来批判的林彪的“571纪要”将知青上山下乡称之为“变相劳改”。当然,下乡要打出高端旗号,叫“农村是广阔的天地,知识青年在那里是可以大有作为的”,这恰是领袖1955年在介绍郏县大李庄乡的一篇文章上的批语:

这下平地起惊雷,将郏县炸上了云端。我看过一个人写的回忆文章,讲述当时县革委会如何开会商议将原属渣元公社的三个大队划出,成立一个新的公社,讨论定名为“广阔天地大有作为”,这确实是高人高招,将全国“知识青年上山下乡”的大旗抢到了手,之后隆重举行“广阔天地大有作为”公社的成立大会,广邀各级领导和全国媒体参加,一时风光无限。2014年我们兄弟姊妹五个一起回郏县,我大弟弟插队在“广天”,我们免门票进到知青纪念馆参观,这个知青纪念馆成了今天郏县的一张名片。

68年夏知青开始成批量下乡,“广天”公社的三个大队只接受省会郑州的知青,做为郏县的直接领导的地委所在地的许昌的初高中的知青都分到了别的公社,当时摆明了就是要把这批郑州知青做为政治宝地上的宝贝,着力培养抬举,果不其然,县里借着一次郑州女知青薛喜梅的背着粪筐拾粪,将她树为全国知青的典范,后薛喜梅官至全国人大常委,但因福得祸,76年后追查“四人帮”差点被投入大牢。这是后话不提。 总之,“广天”公社郑州知青的超常待遇引起了许昌知青的不满,甚至骚动。一次我到县城办事,就碰到一群许昌知青围在县委的“政工组”,和工作人员争辩吵闹,原因就是知青的优秀代表在县里开会,唯独“广天”的郑州知青拿到了演出票,别的知青代表没份。 当时,不少有远见有野心的郏县干部都想到了利用“广阔天地大有作为”这块金字招牌做为往上攀升的便利阶梯,卢中央(后来改名为卢忠阳,意为永远忠于心中的红太阳)的飞升最为人眼热,他从一个一文不名的“以农代干”者一跃成为中共九大代表,70年成为清华大学全国第一届工农兵学员,中共第十届、十一届中央候补委员,后任郏县县委书记,县人大常委会主任。而专管知青的干部近水楼台,最易搭知青运动的便车,其中以“广天”的专管干部最为便利,而这些人都是朱广利原来在渣元公社的同事,或许这让朱广利很不服气吧,他也是要努力上进的呀。

(照片正中的男士是卢忠阳,卢右手边第二个就是薛喜梅。卢是领袖当年批示的文章中的一个高中回乡知识青年。) 在那运动的十年中,“广天”确实也被冲到风口浪尖上过。74年初批林批孔批周公,江青让其爪牙浩亮持她的亲笔信直接插到“广天”公社,一路上秘不示人,将省委地委县委各级领导吓得够呛。年前河南南阳一中学女生因为学英语问题与老师发生争执,跳河自杀,江青抓住这件事批示,痛批教育战线上的“回潮”,最后学校的校长和女孩的班主任老师锒铛入狱,公社和县级多个领导都受到惩处,入狱者直到76年以后多年才平反出狱。浩亮驾临,各级领导都怕他从囊中抽出的就是这类整人的批示,提心吊胆,当浩亮将信展出,当场宣读,是鼓励“广天”的知青积极参加批林批孔运动的,各级领导如得了皇恩大赦,知青和群众被鼓了劲全都像打了鸡血,嗷嗷叫着欢呼起来了,马上就掀起了运动的大高潮。我许昌一中的一个同班同学那时已成了薛喜梅之后“广天”知青的第二代“典型”,事后和我说,当时他署名的文章在《红旗》杂志上发表,他在全省的批林批孔动员会上发言,左右两边分坐着当时的河南省的第一第二号人物刘建勋耿其昌。 在那种热腾腾的浮躁喧嚣的气氛中,不管广利同志是真的有“事业心”,还是要把他的本质工作做好,他就近就去了十里铺的知青点,可是撞到了张老臭的门板上,就想起了我们。 当时我们在的大程庄大队有三组知青,分别分在桃园铺、大程庄和小程庄,除小程庄和我一起的共三个许昌知青外,其余都是本县知青。 大程庄大队的这个下放点确实选的好,离县城只有三四华里,各队都有烟叶等经济作物,工分值差不多算全县最高。这摆明了就不是为政治上的出人头地设计的,这是为的安逸和逃逸。朱光利眼睛很尖,到了我们大队就把目标锁定在了大程庄的青年组,大程庄的组长是新建,踏实厚道不怕吃苦,组里的几个男孩子兵强马壮,而桃园铺和我们的知青点都先天不足。我不记得朱广利到我们组去过哪怕一次。 朱广利去了不久就有了一个大动作,他组织新建他们组的几个男生去许昌送了一次烟包。 那时交通落后,从郏县往许昌送烟包大多都是用人力,一个架子车满载一次能拉7、8个烟包,郏县到许昌有140华里,送烟包路上要走两天,有一晚要在路边打开铺盖在自己的架子车下睡觉。好在一个烟包的运送费大概1块多钱,这成了一些农民那个年代除了生产队分红之外的差不多唯一合法的收入来源。记得修焦枝铁路时和我们大队的领队、任大队民兵营长的聊天,他说他送过烟包,我问他为什么要吃苦干这个,他说了一个歇后语,“闺女穿她娘的鞋,前(钱)窄”。 朱广利和新建他们当然不是为了这一趟的十几块钱的毛收入。广利同志要用一个非常规的事例创出业绩,我不知道他当时是怎么说动新建他们的,但事后没人把这件事做为典范,一车烟包来回280里的跋涉抵不过薛喜梅肩上的一个小粪筐。留下的故事是事后新建告诉我的,朱广利和他们一起出发,但车上只拉了四个烟包,仅是半载,但在路上休息时,广利专管连坐下的力气都没有了,顺着架子车秃噜到地上。 我事后每次想起这个故事都觉得广利同志很可爱,有理想、有目标、有行动,可他最后却没发迹。他既没有卢忠阳的运气,也没有wg时很多爬上高位者的心狠手辣和无耻卖身投靠。这样的基层干部现在还有吗? 去年我还辗转得到老臭张海威的消息。我的一个许昌一中同班同学的安灵式是张海威主持的,那个同学当年也是在十里铺插队。海威依然像是一根“出头的椽子”。

|