终于如愿以偿。 春日,2022年4月1日,上午十点,波士顿美术博物馆(Boston

Museum of Fine

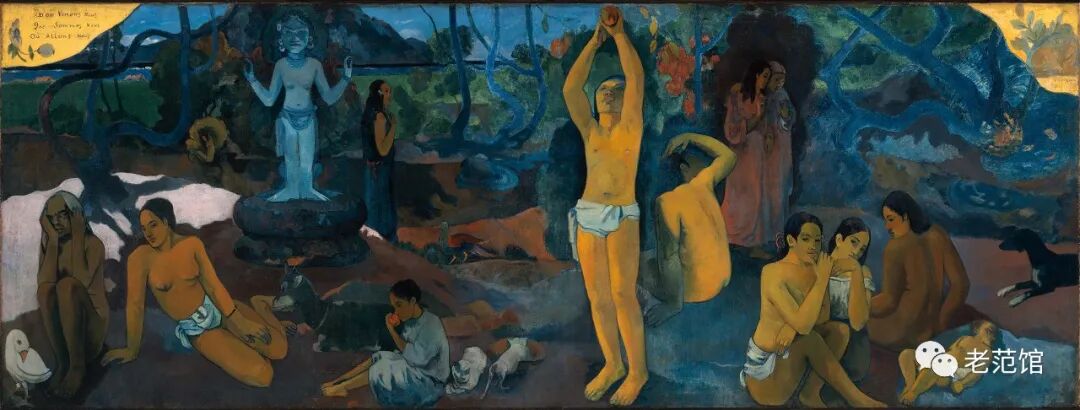

Arts)一开门,我们就来了。送我来的是坤玲和明丽两位姐妹。一入馆内,直奔二楼,进252室,米勒画作就在那里。大略地看了一圈后,我乘兴忘恩负义,对她俩说:“你们不必理我,按你们的节奏随便看。下午四点来接我走就行了。” 转身我进了255室,室内就我一个人,她就在那里,她是我盼望已久要看的艺术杰作,整整一面墙,高1.5米,宽3.6米。 高更最伟大的艺术杰作,一生的总结。 盼了好多年了,目终于盼到了这一天。

这幅画的名字很长,高更用法文写在左上角,分成三行:

D'où venons-nous Que sommes-nous Où allons-nous ? 译成中文就是:

我们从何处来?

我们是谁?

我们向何处去?

对称的右上角,高更签下了自己的名字和创作日期: P.Gauguin 1897. 这两处文字的背景都是橙黄色,百年后依旧灿烂,也许是梦,也许是那一天,在那原始的大地,阳光灿烂,裸体的女人男人,身披着金光。 这幅画可以说是高更的绝笔。六年后,1903年5月8日,高更因心脏病发猝死于希瓦瓦岛,终年55岁。1848年6月7日,他出生于巴黎。全名,法语,øʒɛn

ɑ̃ʁi pɔl ɡoɡɛ̃,英文EugèneHenri Paul Gauguin。中文简称:保罗·高更。 好多年前就看到了高更的夫子自述:一生所愿,就是“在我死前画一幅宏伟的作品。” 画完后高更说,这幅画“其意义远远超过所有以前的作品,我再也画不出更好的、有同样价值的画来了。在我临终以前我已把自己的全部精力都投入这幅画中了。这里有多少我在种种可怕的环境中所体验过的悲伤之情,在这里,我的眼睛看得多么真切而且未经修正,以致一切轻率仓促的痕迹荡然无存,它们看见的就是生活本身……整整一个月,我一直处在一种难以形容的癫狂状态之中,昼夜不停地画着这幅画……尽管它有中间调子,但整个风景完全是稳定的蓝色和韦罗内塞(注:Veronese,

意大利文艺复兴晚期威尼斯画派的代表画家)式的绿色。所有的裸体都以鲜艳的橙黄色突显在风景前面。”

人之将死,其言也善。 “我们从何处来?我们是谁?我们向何处去?”这是高更用无比绚丽的色彩和造型为自己书写的墓志铭。几千年前就有了希腊文明根基的苏格拉底问题:认识你自己。 高更说:请看。 在我看来,自人类开始绘画以来,还没有哪一位画者用这样的杰作来回答人类存在的基本问题,直接,明了,形象。 按照高更的提示,这幅画必须从右向左看。换言之,从生到死。

右下角,躺着一个睡着了的孩子,孩子旁边蹲着三个女人,这象征着生命的开始。 我注视着那个孩子,越看越觉得不对劲,他闭着的双眼不是对着观者我,而是扭着头,面对着画面外,一团黑影笼罩着他上身和头部。 马上想起了另一个婴孩,他也睡了,在马槽里,静享天赐安宁。多少年来,歌者画者与思者都抓住了睡婴的一个本质特征:安宁。也许,这安宁正揭示了第一个问题:我从哪里来。 高更也许揭示的是另一面,只从人间看,我是被抛到世上的,没有根,孤独,绝对的孤独。于是,那小孩没有鲜亮的光色,迷蒙的睡眼又被阴影遮住了。

孩子身边有坐着三个人(有人认为是三个女性),两位女性身体亮黄,男性,棕黄色的后背。这其中有孩子的父母吗?但竟然没有一位凝视着自己的亲生骨肉。 这意味着爱的缺失吗? 更高从小就失去了父亲。 一个没有得到母爱与父爱的孩子,在这无根的人生中,就连那短暂的一寸光也见不到了。

那两个女子真漂亮啊,尤其是身着短袖白上衣的美女,那一对斜着的杏花眼,绝了。 多少憧憬,多少梦想,全在这凝神之中。 也许,这意味着人生那短暂的美好? 我不由得想起了林黛玉的“葬花词”,尽管她哀叹“花谢花飞花满天”,但是,总有花儿含苞日,总有花儿开放时,那时节,花儿“明媚鲜妍”。

谁人没有那闪光的时刻,那被光照耀的季节?

我不得不移动脚步,走到了画作的中间,全画的第二部分。

画中间的主要人物回到了那个古老的主题——伊甸园主题。

这一位直立着,从底到顶,两只手置于头顶的正中央,正摘着一个红色的果实,有人说那是芒果,有人说是苹果,也许都是,也许都不是。那只是一个象征,要摘下那悦人眼睛好吃且又令人喜爱的“果子”,能使人有智慧的果子。 一个大字横在我眼前:SIN。

我一时喘不过气来。待我睁开眼睛尽量翘起脚来向上看时,我看到摘果人也几乎是闭着眼睛,微微仰着的脸部无一丝喜悦,沉重,像大山一样砸下来。 这不是时代的一粒灰尘,这是人性中的一粒尘埃。 SIN进入了生命之中,生命不可承受之重。 这一位是男性还是女性?仔细地一看再看,我以为是男性,他是接受命令者,又是违背命令的人。 我为高更的这神来之笔感到高兴。 那人,本该承担主要责任。

地上坐着那一位女士正在吃果子。

背景,摘果人的右侧,两位穿着淡红色长衫的女性正在窃窃私语,她们在说什么?那淡红色预示着血色吗?一点希望,沉沦,被救起。不知道。神秘。 左侧,一位身着蓝色长衫的女性正吃惊地看着摘果人,无比惊讶,“啊”这一声呼之欲出!“你怎能如此”的惊叹就如衣服的颜色一样沉重。

更左边一点,是一尊雕像,是当地人敬奉的神明吧?女神,她举起双臂,与肩平,弯曲的手掌如弯月。 是暗示死亡吗?不可避免的死亡,摆脱不了的忧伤,无可逃避的孤独。 那一身的蓝灰色阴冷。 死亡是蓝灰色的吗? 还有忧伤与孤独的色彩。 有人说,高更解释说,蓝色偶像代表了“超越”,我不知道这段话的出处。但觉得似乎有道理,问题是,那“超越“是什么?什么才能实现对生与死的真正“超越”?

退后看,走到前面看。 我一再看背景上半部那山,那树,那海,还有那遥远的天空。以往,高更画这一块土地的明亮与灿烂不见了,还是大块的色彩,但却是蓝绿两色。 花儿不见了。 是曹雪芹笔下的春残花落吗?是花谢花飞吗?是花落人亡吗?是也,非也。在是非之间横着一个巨大的词:飘泊。 一朝飘泊。 一生飘泊。 退到椅子上,坐下,默想,沉思。我的前半生不也是这样。没有根,流浪,成了不可摆脱的宿命,劳苦愁烦,转眼成空。 白居易:“百年随手过,万事转头空。”

苏轼:“休言万事转头空,未转头时皆梦。”

最左侧,下角,一个老妇人赤裸地坐在地上。这是整幅画作的第三部分,象征着人在世界的结局:死亡。 老人的身体是黑褐色的,尘土的颜色,与大块的地面的颜色一致,是不是意味着,你出自尘土,又归于尘土? 在她脚下,有“一只奇怪的白鸟”,据说高更自己解释说,这“代表着文字的无用”或“空话的无用”。 太沉重。 不写了。 停笔。 深呼吸。 手机显示,现在是7日晚45分,15分钟后小雨。再看,我今天才走了1181步。抓住最后的机会,走。 天空比老妇人的颜色淡一点,灰褐色。 群星隐没,一轮弯月,时隐时现。门前的路,车来车往,停车牌前,停下,再开。一条亮光,一片灰暗。 我一边走,一边想,为什么在整个画面最上面的左右两个角,高更画出了两片明亮的金橘色,那么艳丽,正与画布中央两个人身体的颜色对应,也许,这意味着希望。 影像,从垂死的老妇人身上我转到了另一个老人身上,有个声音在我心中一再响起:“你要选择生命”。 我是谁?从何处来,向何处去? 那天,前后两次看高更的这幅画,看了整整半个多小时,实在太累了,我坐在椅子上陷入沉思。一个大写的“你”字平息了心海的风浪;今日夜幕下,这个字又来到心中,是的,你是我的生命,更丰盛的生命。 2022.4.7夜里十点

附录:最后转几张维基百科高更条目上的图片

Paul Gauguin, Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?), 1892, sold for a record US$210 million in 2014.

Aline Marie Chazal Tristán, (1825–1867) "The Artist's Mother", 1889, Staatsgalerie Stuttgart

Te aa no areois (The Seed of the Areoi), 1892, Museum of Modern Art

Le Sorcier d'Hiva Oa (Marquesan Man in a Red Cape), 1902, Musée d'art moderne et d'art contemporain de Liège

Vision After the Sermon (Jacob wrestling with the angel) (1888)

— THE END —

|