今日是忌日:追念恩师张岱年先生

范学德

窗外下着小雨,雨点打在窗棂上,“滴答、滴答”,声断声续。灰突突的阴天被眼前的大树划乱了,竖着的粗大树干黑森森的。 我又想起了恩师张岱年先生。

十多天前,老友范鹏发来一张照片,并写到:“4月24日是岱年先生逝世十八周年忌日,特发本人收藏的一张旧照,以志怀念。” 照片上的张先生,七十八岁,应是1987年。一年前,1986年,我正在北京那个学校读研究生,4月28日,张先生给我们上了一堂课。那是我第一次见到张先生,一个印象:仁者,或者说,君子。有些木讷。十来天后,我和范鹏整理好了讲稿,奉刘宏章老师之命,骑自行车去了张先生家,把整理稿交到了先生手里。 先生住在中关园48楼103号。二楼。

(这是我为范鹏和张岱年先生拍摄的照片)

文稿不久后发表在《理论月刊》上,题目是:“中国传统文化的分析。”后来收入河北人民出版社编辑的《张岱年全集》第6卷。 过了几年后我才意识到,那几乎是沉寂了五十年后,张岱年先生又一次公开探索中华文化问题,并且表明了自己的基本观点。早在1935年,张先生就在《关于中国本位的文化建设》一文中,将自己的文化基本主张概括为:“文化的创造主义。”那年他才26岁,阐述起自己的思想来无所顾忌。 上文件夹翻看自己保存的张先生的资料。有一篇访谈,是记者采访张岱年先生的儿子、北京大学物理系教授张尊超。尊超说,父亲曾多次对他说:“我不是儒家,我信持辩证唯物主义。” 更早,张先生也一再对我讲过,我不是儒家,也不是新儒家。他幽默地说:“我怎么可能是新儒家哪。他们那些年在海外说了什么,我一点也不知道啊。一本书也没看过。” 那些年就是从四十年代末期一直到七十年代末期。 1983年四月,大地回春,张岱年先生参加了曲阜“孔子学术探讨会”。4月25日,作为中国哲学史学会会长的张岱年在大会上发言,他郑重地说:“尊孔的时代已经过去了,反孔的时代也已经过去了,现在应科学地研究孔子、评价孔子。” 这几乎可以说是一个准官方的宣告。但对于张先生来说,这是发自内心的声音。他后来把这个讲话整理成“关于孔子哲学的批判继承”一文,收录在《张岱年全集》第5卷第482—486页。并且在文章后面特别注明,“1983年5月21日记于黄山。”

张岱年先生不是儒家或新儒家,那定位是什么呢? 毫无疑问,他是自民国以来最重要的“中国哲学史专家”之一,开创了以问题和概念(范畴)解析为主轴的研究中国古典哲学的新范式。这集中表现在《中国哲学大纲》一书中,这本六十万字的巨作完成于1936年7月,此时的张岱年意气风发,他才仅仅27岁。 但早在这之前,张先生从1932年开始在报章上发表论文起,他想做的就不仅仅是一个哲学史专家,而是一个哲学家。以辩证的物本论(即唯物论)为基础,综合理想论(即唯心论)与逻辑解析法,创建一个解析的物本论哲学体系。 1936年,看到了张岱年发表的多篇学术论文后,著名学者孙道升就在他的《当代中国哲学的解剖》一文里,将张的哲学思想称为“分析的唯物论”。

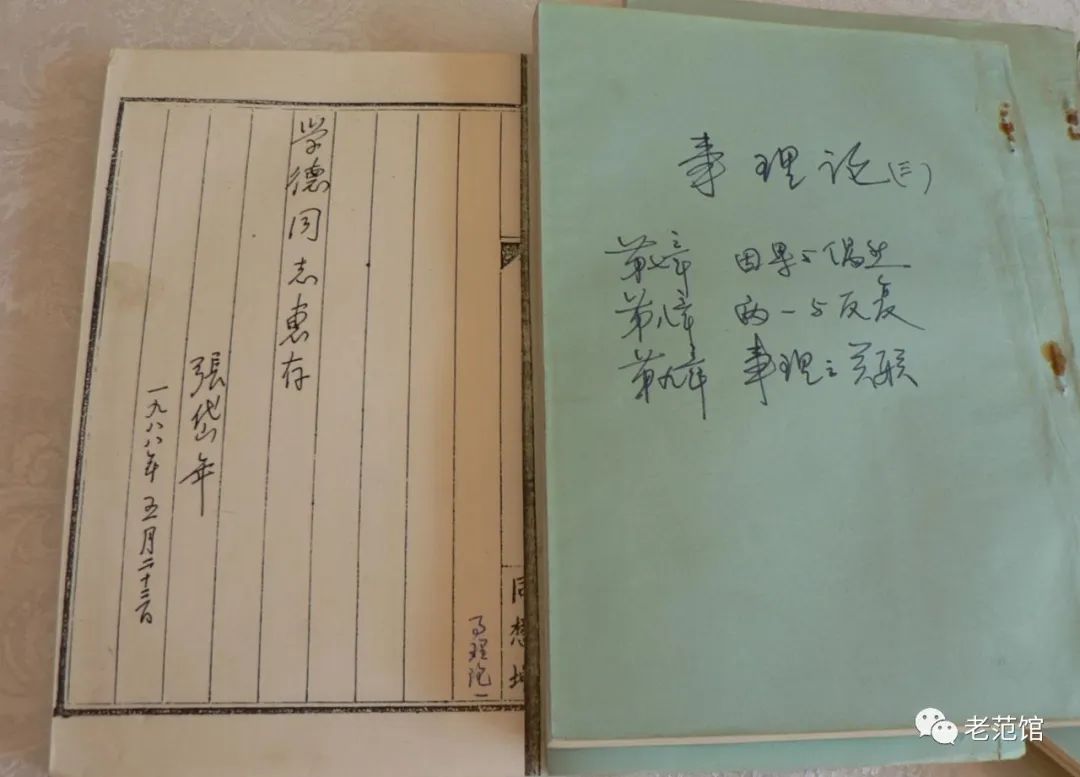

四十年代,在日伪统治下的北平,生活陷入窘境的张先生,忍受着艰难困苦,写出了表达自己“解析的物本论”的思想概要——《天人新论》,还没有来得及更深地阐述与扩展,就在五十年代初期,不得不把自己书稿抄了两份后,藏在了书柜的底下,直到1987年春,我才有幸成为第二个阅读者。 在我和刘鄂培等几个弟子的反复劝说下,张岱年先生才最后同意把书稿交给齐鲁出版社出版,并且怎么也不肯用原来的书名——《天人五论》,怕人说他太狂了,最后改为《真与善的探索》。 问世时已经是1988年6月。当年11月,先生将印刷本送我一册,并写道:“学德同志惠存”。 在该书的“自叙”中,张岱年录上了自己1981年2月写的一段记述文字,说“三十年代至四十年代,我对于哲学问题深感兴趣”,撰写了哲学论稿若干篇,但“内容颇异于时论,故未遑问世”。八十年代初期,再看手稿,张先生还是认为“旧稿多属臆说,颇多违俗之谈”,但在我看来,这些“违俗之谈”,恰恰是他自家体会出来的自见、己见、独见、新见。 那大概是张岱年一生最灿烂的时光。写这篇自序时,张先生已经78岁了,回忆往事,他写了一段激情洋溢的文字:“当时著论,直抒胸臆,无所畏惧,譬如鸢飞戾天。鱼越于渊,驰骋独立思考,近乎’洸洋自恣’。” 这正印证了张遵超整理的父亲的日记的一部分,早在1932年,张岱年就在日记里写道:“每每想起西洋青年学者日日努力于学术工作,我又自警,若不快快地专心一志于学术,怎能在世界学术界占一席地呢?终生做他们的传达者,我是不甘心。” “我实在不能受任何前人的限制。前人所发见(即发现)的真理,我可充分吸取;前人所应用而有效的方法,我可尽量采用。我却不哲学研究之路,是面对实在,不是面对典籍。” 但是,当1981年和1987年重读手稿时,张岱年先生在“重阅后记”一再写到, “近四十年来对于这些问题都很少思考了。”

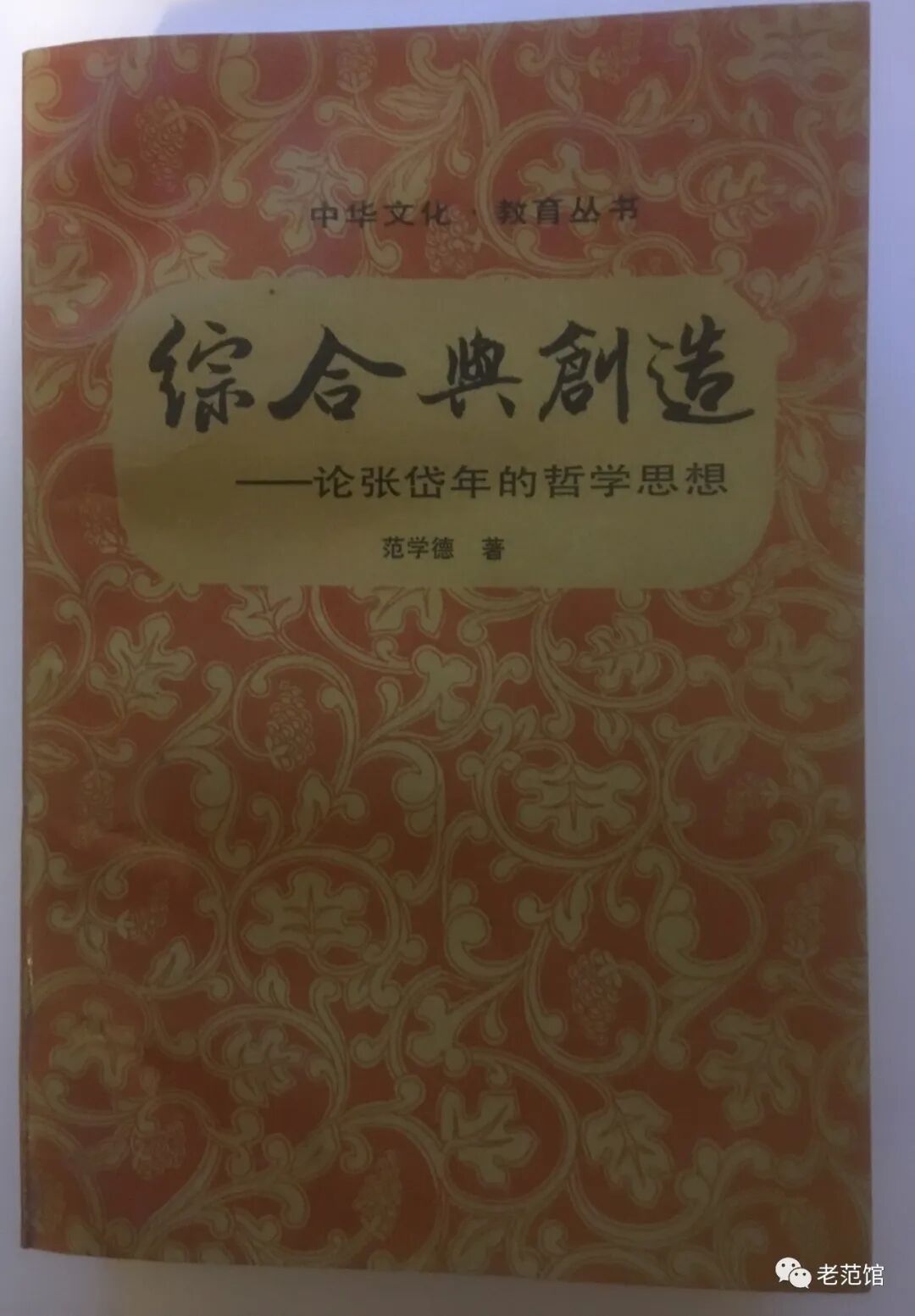

从1987年春开始,我花了两年多的时间阅读了张岱年先生的全部书稿,撰写了《综合与创造——论张岱年的哲学思想》一书,这是国内当时对在世的哲人进行专人研究的第一部著作。记得副标题最初我想用“论张岱年哲学”一语,但先生坚决不同意,除了心有余悸外,也许还包括自己未能全面地充分地阐发自己的哲思。 也就是在这几年间,我多次劝张先生放下一些事情,集中精力写下他从三四十年代就在撰写的《天人新论》,完成他的哲学——“分析的物本论”。 大概是1989年吧,有几天我住在了张先生家中,据张尊超兄说,我是唯一一位在他家住过的外人。有一天,我在书房里与先生聊天,再一次劝他续写《天人新论》,先生缓缓地对我说:“《天人新论》完不成了,永远也完不成了。" 这是张岱年先生平生最遗憾的一件事。 读了一天,想了一天,写了一整天。现在,窗外的雨停了,黑夜深沉。但我的心却非常沉重。我想到了张先生离世的那一天,我想到了“死不瞑目”四个汉字。 2022.4.22 夜里十点于芝加哥

(转自网络)

|