画荷的丹青圣手——读衲子的荷花画作 (上) 学德 F

一.一花一圣人 自北宋周敦颐《爱莲说》问世,梅兰竹菊之外,花中又多了一个君子——荷花。千百年来,荷花深受中国人喜爱,是咏物诗、文人画中最爱的题材之一,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,则成为君子人格、圣人气象的象征。画荷花的作品千千万万,其佼佼者,自散发着奇光异彩。 衲子,就是画荷的丹青圣手。 自鸦片战争以来,恰如李鸿章所说,中国面临着数千年未有之大变局,政治、经济上如此,文化上亦如此。当此存亡绝续之际,无数英才一方面睁开了眼睛看世界;另一面,以一己之身承担起历史的千载重任。以哲学为例,冯友兰先生于抗战时期写下《新理学》的“贞元六书”,就是“接着宋明以来底理学讲底”,继往开来。 从历史与学理的历史传承这个角度来看,衲子画荷,也是“接着讲”的,他是“接着”青藤与八大山人画的,承继中华绘画的千年血脉。当然,也如冯先生一样,他只是接着画,而不是照着画,照着描,抱残守缺,泥古不化。他要开来,开出中华文人画的新天地,他独自一人的天地。 青藤的荷花“狂放”、“悲壮”,“浑厚”;八大的荷花“雄奇”、“孤愤”、“义怒”。衲子接着他们画荷,在乘续着同一个古意的同时,变现出来的独特特点在哪里呢?我以为就在于四个字:清和、散淡。清者,纯净也;和者,平和也;散淡的最好注解,莫过于京剧《空城计》中诸葛亮那段经典唱腔:“我本是卧龙岗散淡的人……”,无论是杨宝森唱的,还是马连良、谭富英。 而这清和、散淡的气息,又与倪瓒、石涛一脉相通。倪瓒云:“朴之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”自娱者,自我表现也。 衲子与青藤、八大虽有不同,但他们都洋溢着同一个魂灵,那就是自由的气息,独立的情怀、清纯的心地。他们画出了花魂,荷花之魂,是同一荷花,是万千荷花,是同一荷花的万千呈现,是万千荷花归而为一。 笔者是国画界的圈外人,说衲子是接着青藤、八大画的。自嘲,这是无知狂生的妄语。没想到,中国艺术研究院的牛克诚所长早就指出,衲子“他的很多作品与明代陈道复、徐渭以及清代的八大更为接近。” 批评家夏可君则将衲子的贡献归纳为三点,其中第一点就是:“接续了晚明的传统,重建水墨的心性品格。”某日早上与中国艺术研究院油画院院长朱春林聊起了衲子的画,他开口就说,衲子先生继承了八大山人。朱春林与衲子曾在北京市工艺美术学校共事十余年。 与衲子同在美校国画教研室任教多年的卜希阳则说:“衲子先生像一位古贤。”(转自画家郭明馥的文章)

画品背后是人品。 荷花画作的背后是人,是画者当下的本人,是艺术家希望成为的人,亦是他看到的渴慕的那个人,单独个体。那人不在灯火阑珊处,更不在垃圾堆里,而是在古老的书卷中,在流淌着的文化血脉里,几千年来,炎黄子孙称那人为圣人。 孟子区别了四种类型的圣人,也可以说是人格的四种典范。“伯夷,圣之清者也;伊尹,圣之任者也;柳下惠,圣之和者也;孔子,圣之时者也。孔子之谓集大成。”(《万章》下)清,干净,不染。任,易懂,以天下为己责;清与和,张载的注释最佳:“无所杂者清之极,无所异者和之极”(《正蒙》 中正篇)。 诸圣皆清,出淤泥而不染,拒绝让邪恶浸染心灵,污秽生命。但同是“洁其身”(孟子语)的“清”,伯夷选择避世,伊尹选择入世,柳下惠选择在两者之间,可退可进,和而不同。你是你,我是我,淤泥是淤泥,荷花是荷花,黑白有别,泾渭分明,可谓清和。 衲子在荷花中表现出来的气象,正是以柳下惠为典范的圣人气象:清和、宽厚,淡泊。 当然,这不是说他们达到了,从来如此。这是绝对不可能的,从没有一个人一直干干净净、清清白白、和和气气、堂堂正正。没有这样的人,一个也没有。就连圣人亦有过,有缺憾,有失败,有阴影。即便如此,但却有这样一些人,他们追求这样的境界或气象,渴望成为这样的人。虽然他们在现实中无法达到,但在他们创作的最美最纯正的作品里,却可以将这样的精神境界表现出来。如此,无论是青藤、八大,还是衲子,其画笔下的荷花都可以这样说:一花一圣人,一叶一贤士。 衲子对女儿说:“我文化水平低,和先贤们不能比,但我是努力朝着这个方向的。” 就这样,荷花成了衲子的姐妹,衲子是荷花的弟兄,花中有我,我中有花,物我合一,乃灵魂伴侣也。 如是,画作成为色彩的诗章,生命的理想,灵魂的交响乐。

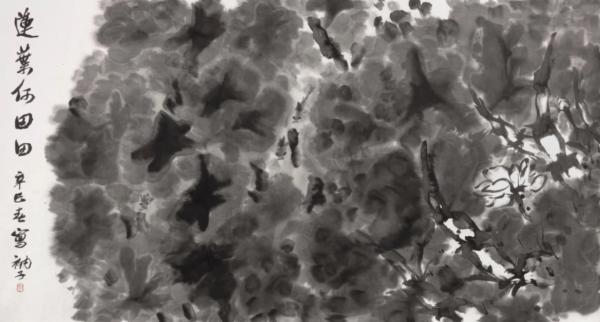

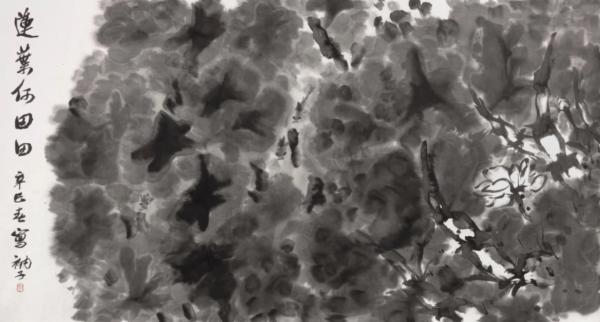

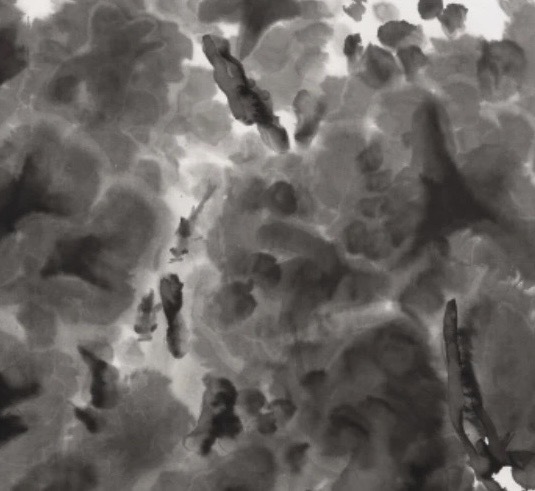

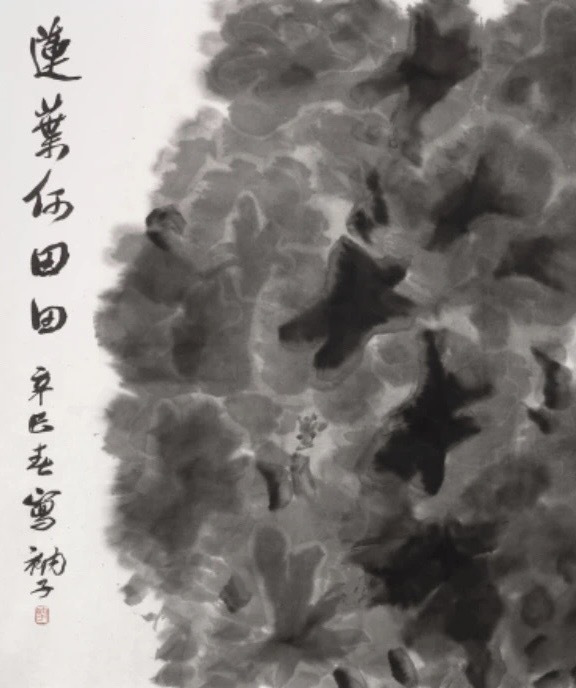

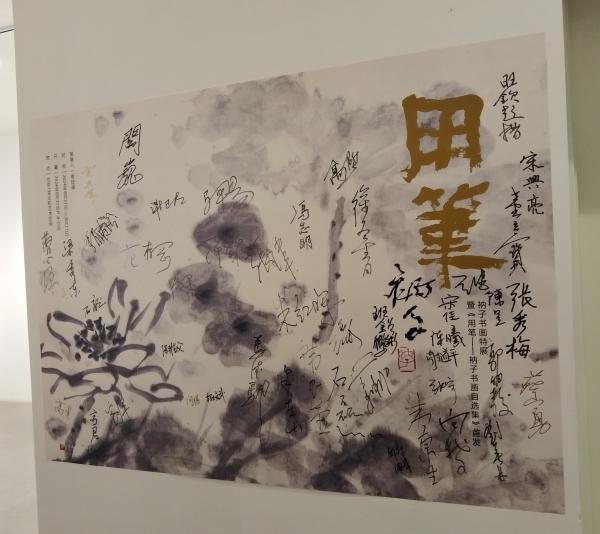

二.天意 “天意。” 当我确信自己可以到太和艺术空间看衲子的画展——《用笔》时,天意这两个字就一再撞击我的心灵。打算从美国飞到中国探亲时,我没料到会看到衲子画作的大量原件。两年前写读衲子画作的观感时,我连一件原作也没看见,只是凭着直观觉得太好了,那时,更不知道几时能够到中国。即使8月18日从旧金山终于抵达北京,我也不知道行程的哪一天能抽出时间静静地看画展,尽情地看。但这一天来了,恰恰是这一天,8月31日,我返回京城,可以一个人自由行动了,衲子“用笔“画展在北京开幕。 几乎同时,还有两个衲子的画展。 隔着千山万水,七百多个日夜,我与衲子先生的画作相遇了。 匆匆看了一遍后,再看。第二遍,我先站到了展览大厅正面的两大幅荷花前,从左到右,向前退后,仔细地观看,看来看去,一如我多次在芝加哥艺术馆看莫奈的巨幅画作《睡莲》。心中也是同样地心默默地念叨,神品,逸品。 这两幅杰作:一幅题名:《莲叶何田田》,另一幅,《大涤子题画语》。 衲子用笔贵简,但《莲叶何田田》反其道,尚繁。正是他说的,当繁则繁。莲叶如海潮,几乎充满了整个画面,硕大的莲叶你靠着我,我拥抱着你,重重叠叠,相依相亲。一朵盛开的莲花在远处微笑,几条小鱼戏水莲间,不辨东西,无论南北,随心所欲。丰盛的生命洋溢着无边的喜悦。 我看到了画中的喜悦,喜悦之情也在我心中涌起。 莲叶成花,是莲花,非莲花。那是云花,繁花。灰云,朵朵蓬松;黑云,片片萧散。一清一浑,一实一虚,全都在起舞,自由之舞,气韵生动。看哪,莲子熟了,籽粒饱满,一个个跳出了莲蓬,在叶间舞,水上飞,云里飘。它们如莲叶,还是一团团,小小的团团。一团一欢欣。 这是采莲人的欢欣,是画者与观画人的欢欣。也是莲叶与莲子的欢欣,宇宙的欢欣。孔子曰:“书之重,词之复,呜呼,不可不察。其中必有美者焉。” 《莲叶何田田》中的每一个重复的莲叶和莲子都为此作证,并补充说,美中必有其乐。 和中必有其乐。和乐。张子《正蒙》曰:“和乐,道之端乎!和则可大,乐则可久,天地之性,久大而已矣。”

《莲叶何田田》

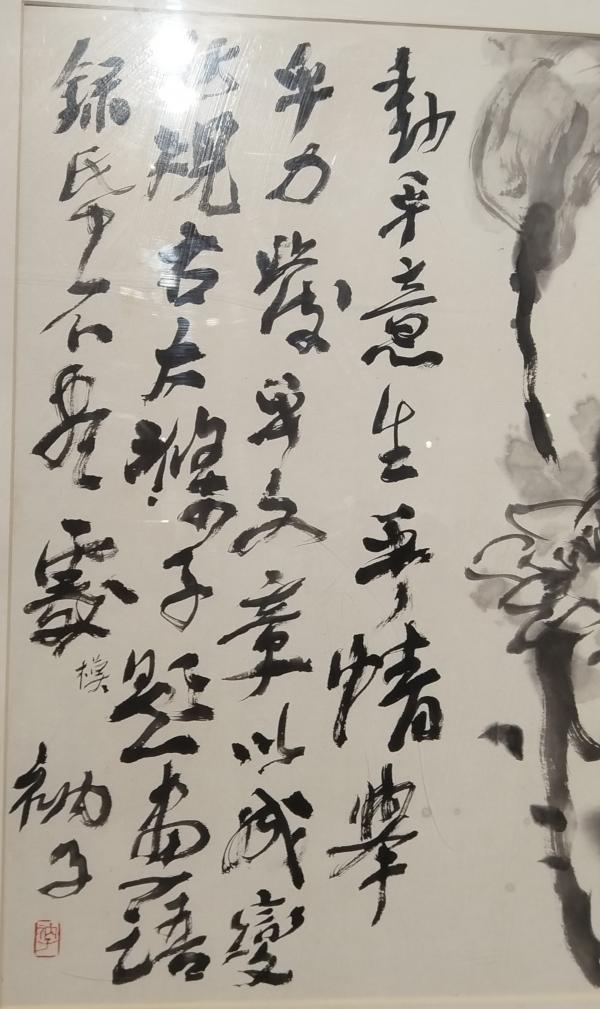

移步《大涤子题画语》前,画面上那一团和气顿成“清和”:离弃一切杂质,每一个异者、异物都处于和谐的关系中,充沛的纯净平和的气息,一气贯通。四片荷叶,几乎占据了半个画面。初看,是淡泊,虽状如国色天香的牡丹盛开,但不与花王争艳,头低垂。一身素衣,掩不住气息的高贵,这高贵是见素抱朴的纯洁,返璞归真的朴拙,随遇而安的散淡。 再细细地品味,他们是一个人,一个个人,同有温良恭俭让的气象。恰如程颐与朱子所注释的那样:“温,和厚也;良,易直也。”和者,温和,柔和,如春风和煦,厚重,则是厚德载物,有容乃大,气度宏深。而所谓易,不过是平易、和易;直者,正直,不扭曲,无险诈,去诡异。 程颐与朱子都认为,温良恭俭让同为一体,这五个基本德性乃是圣人的“盛德之辉光接于人者也”。我想,这也是“接于物者也。”是画者将其心灵最美的渴望倾注在画笔之下,物我相通,你我两忘,灵光相融,一团荷叶亦闪烁着“盛德之辉光”。 至今犹记得,当著名油画家尚杨先生与我同观《大涤子题画语》时,他一再说,“这幅画得好,这两片(低垂)的荷叶画得太好了。” 回头,再说衲子画荷的画面所展示的清和散淡的境界,那个“散”,其实是苏轼说的“萧散简远“之散,以淡墨创造了一个广大而又舒展的空间,开放世界,一荷,百荷,全都和谐地生长在地球村里。如此,清则真,“和则可大”,“充实而有光辉之谓大”。于是,一片荷叶也可以与诗圣的名诗遥相呼应: “星垂平野阔,月涌大江流。” 在司空徒笔下则是:“真力弥满,万象在旁。” 石涛用四个字概括之:“精神灿烂”。 (待续)

《大涤子题画语》及其局部

以上《莲叶何田田》及其局部

|