秘訪京城的一位高人 范學德

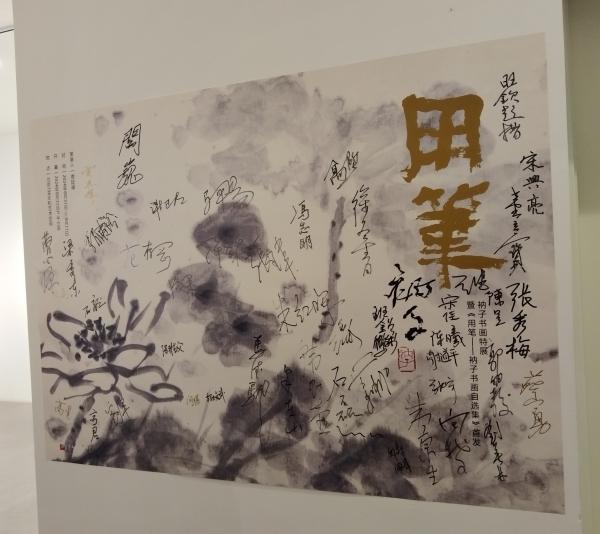

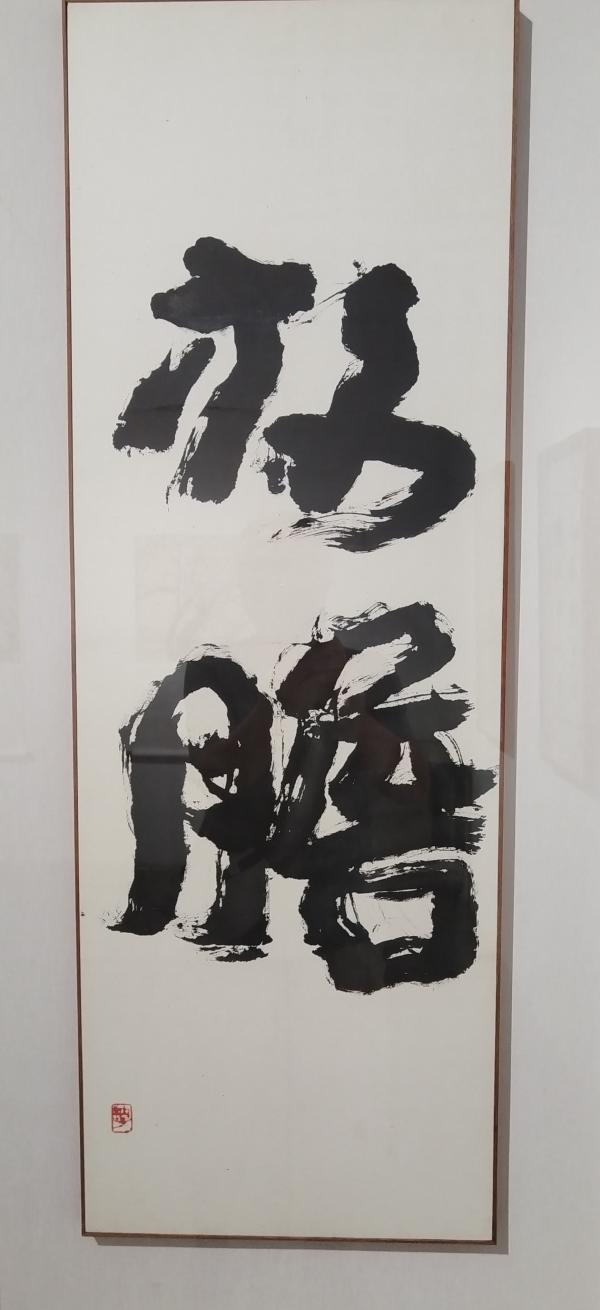

一、天意。 8月31日下午3點多,乘車去太和藝術空間途中,“天意”這兩個字在我腦海中翻騰不止,激盪出的每一朵浪花都洋溢着喜悅。我馬上就要看到衲子先生畫作的原件了,天哪,太棒了。3點50分 ,到了。一個大廣告牌立在眼前:“用筆 衲子書畫特展——暨《用筆——衲子書畫自選集》首發”,立定,喘口氣,我來了。 2021年秋第一次看到衲子的畫作,也是在太和藝術空間展出的,隔着太平洋與屏幕,我一看就喜歡的不得了,雖然連一件原作也沒看見,但乘興花了半個多月的時間,寫下了我的觀畫感:“衲子畫作:‘當代文人畫最後的經典”。 “衲子的畫是中國最後的文人畫。“ “它是當代文人畫最後的經典。”這是賈廷峰的名言,他策展了六次衲子的畫作。我照搬他的話,離譜不會太遠。但那時,我根本不知道自己幾時能夠到中國,能看到幾張原作。 漫長的歲月,整整三年,今年8月18日我終於從美國抵達北京。但即使那時,我也不知道哪一天能抽出時間靜靜地看畫展。這一天從天而降,恰恰降在8月30日,我從黃山返回京城。送走孩子回美國後是31日下午,我可以自由行動了,而衲子 “用筆“畫展是日在北京開幕。天意。天意。我與衲子的畫作相遇了。開幕式是三點,人太多,不利於看畫,3·點50,人少了許多,我來了,背着包,手提拉杆箱。 見到策展人賈廷峰,興奮極了,神交已經四年多,第一次見面,握住了彼此的手,喜悅,跳躍在各自的臉上。沒想到,喜上加囍,衲子的女兒陳曦、陳昱也都在場,還有衲子的兩個外孫,我們一如故。她們還送給了我珍貴的禮物。 我趕緊看畫作,匆匆先看一遍,再看時,慢慢看,細細地品味。展覽大廳的正面,置放着兩大幅衲子畫荷花的傑作,:一幅叫《蓮葉何田田》,另一幅,《大滌子題畫語》。 我從左到右,向前倒後,看來看去,讚嘆不已,神品,逸品。芝加哥藝術館有一幅莫奈的巨作《睡蓮》,我也是這樣地看了多次,怎麼也看不夠,每一次都能看到新的美妙。 衲子的這兩幅荷花傑作,恰如莫奈的《睡蓮》,令我心花怒放,神魂顛倒。時間長了一點後,心平氣和。 蓮葉成花,是雲花,黑雲花,灰雲花,蕭散、簡遠、淡泊、平和,飽含着生機的和諧氣象洋溢在整個畫面上。“和則可大”(張載語),是天地之大,畫者心靈之大。昨晚我還在想,這種宏大疏闊用什麼來形容,六個字:寬厚、寬容、寬鬆。幾十年前的中宣部長朱厚澤曾提出這“三寬”。是理想的社會環境,成了實際的畫境,展現在衲子的畫面上。 著名油畫家尚楊先生與我同觀《大滌子題畫語》,他一再說,“這幅畫得好,這兩片(低垂)的荷葉畫得太好了。” 一荷一天地,這是清和散淡的心靈世界,它面對當今世界,又與古老的名詩遙相呼應:“星垂平野闊,月涌大江流。”(杜甫語)用衲子景仰的石濤的話來說:“精神燦爛”。 我評:“豐盛的生命。” 一幅又一幅的畫作,美不勝收。我看了一遍又一遍,直到天黑了,畫廊關門,我與賈廷峰廷峰離開了太和藝術空間。 夜靜了看拍攝的照片,一再感嘆,我真是三生有幸。

二、神交

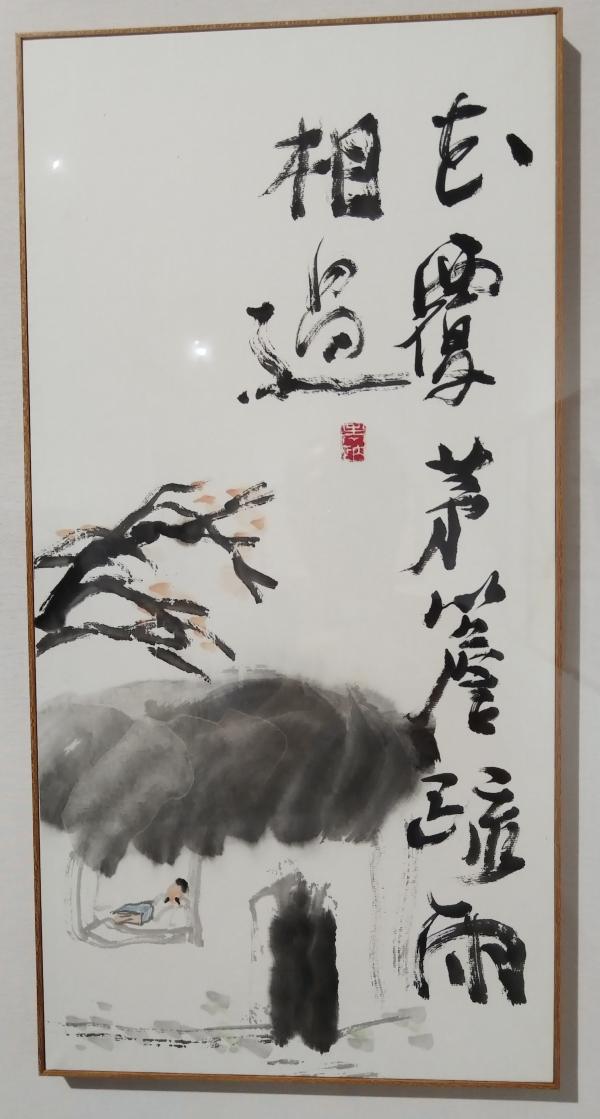

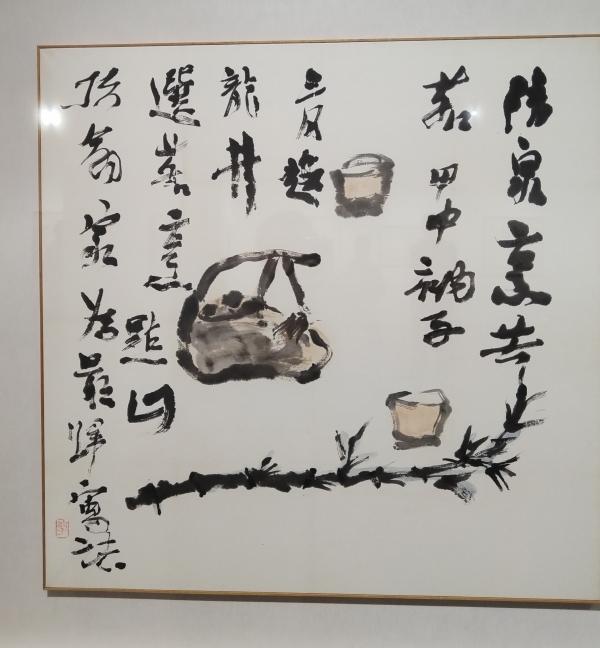

與三字結緣,與賈廷峰交談中得知,除了太和藝術空間,這幾日還有兩個衲子的畫展同時在北京舉行,一個在融德畫廊,一個在文津閣古美術館。我聽了幾乎不敢相信,但不得不信,我被祝福了。 趕緊調整行程時間表,怎麼也要到另外兩個畫展看看。衲子的女兒要來接我,非常感謝,但北京太大,堵其車來嚇死人。我想打車去,賈廷峰說,我送你。 連看了兩個,大飽眼福,又有點消化不良,時間太短,不能慢慢地觀賞。雖然如此,但有些畫作已經刻在了心裡。比如他畫的硯台,古樸蒼勁的氣息撲面而來,書卷氣。 一幅幅荷花,從方方面面去書寫那聖人氣象,伯夷之清與柳下惠之和融為一爐。哇,一個“出淤泥而不染”竟有如此萬千氣象。尤其是一幅“忽憶汪慎生先生,率意為之”的橫幅荷花,太美了。我知道,汪慎生先生是衲子的恩師,且彼此性情相合,淡泊、平和。這一幅畫,將衲子對恩師的深情,畫成了一首有色的詩篇,無聲的交響樂。 還有一幅畫是三個老人在水中游泳,妙絕了,它讓我一下子就想到了馬蒂斯的名作《舞蹈》,我在聖彼得堡埃爾米塔什博物館親眼看到過原件,激動的幾乎流淚。那生命的律動,呼應着我心房的跳動。而衲子的《游泳》,我姑且名之,有着同樣的生命律動,正是古人所云的“氣韻生動”, “真力彌滿“(司空徒語),又空靈飄逸。 真正的逸品。

美中不足,開幕式當天我沒有看到衲子先生,他身子有些不舒服。我只好求陳曦代我向先生問好,“願上帝賜給他喜樂、平安。” 次日下午,收到陳曦的回信:“您和我父親之間的神交應是上帝的安排。今天上午我給他看了我們在一起的照片和您對他兩個外孫的叮囑,他開心地像個孩子。” 我特別渴望能見衲子先生一面,不然,終生遺憾。但我怕打擾他,又不敢直接提出來。我告訴陳曦:“我5號上午離開北京,爭取4號看兩個你父親的畫展。” 她回信,“這兩個地方相距很近,我陪您去吧,特別想請您來家見上一面”。又說:“我父親的願望。”還說:“他這兩天顯得格外有精神,雖不明說,我感覺他似乎在等待着這神奇的相遇。” 陳昱也說可以陪我看畫展,“請您看完展一起到家中,父親非常想見面。” 衲子先生想見我,我非常感動。

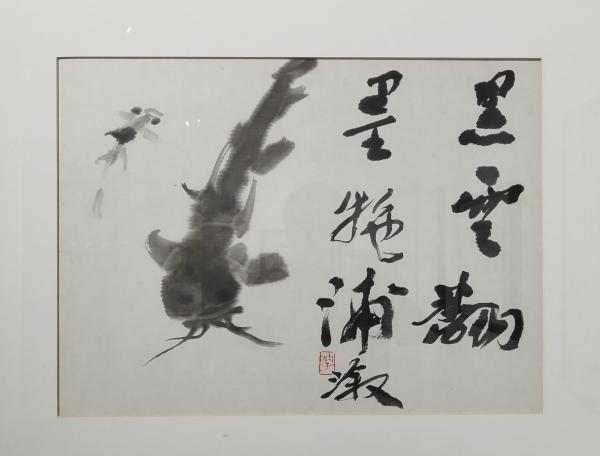

9月4日晚,賈廷峰夫婦載我來到衲子先生家中,一見面,我們都非常開心。坐在衲子身邊,握着手,似乎什麼也不必說了。我突然想起自己第一次到恩師張岱年家中,也是這樣小小的書房,也是這樣的歡欣。看衲子,也像張先生一樣,是“木訥氣質”,為人非常謙和。 一個,中國哲學史泰斗;一個,中國文人畫大師。 衲子幾乎經歷了1949年後的每一個運動,我問他,你如何能保持一個平和的心? 他笑着說,都忘記了。 我又問,你在一幅畫中題字,“致力於最本質的東西。”它是什麼? 他又笑了,說,記不得了。 這是打禪語嗎?我也笑了。笑罷了忍不住還問,你畫中有些小魚,中間斷了墨,斷骨,身子沒有連在一起,是有意這樣畫嗎? 先生笑了,說,是宣紙打折了吧。 還問了什麼,說了什麼,我也都忘記了,記不得了。 也許,都在畫中了。 看畫吧。 回到美國後,一個多月來,我經常看衲子先生的畫冊,看我拍照的圖片,就連在綠道上散步,也時常不思考衲子的畫,偶爾冒出幾點想法,立即記錄下來。最後,還是我三年前憑直覺得出的結論:“說到中國文人,我想起了不久前離世的大師余英時先生,他好像說過:‘我在哪裡,中華文化就在哪裡。’ 衲子先生當然不敢這麼說,要是說了,早就被滅了。 但我作為一個畫家、畫評家的界外人卻可以放肆地說:‘衲子的畫在這裡,中華文化就在這裡。’” 2024.10.31

|