揭秘时刻 这里隐藏着重大秘密 范学德

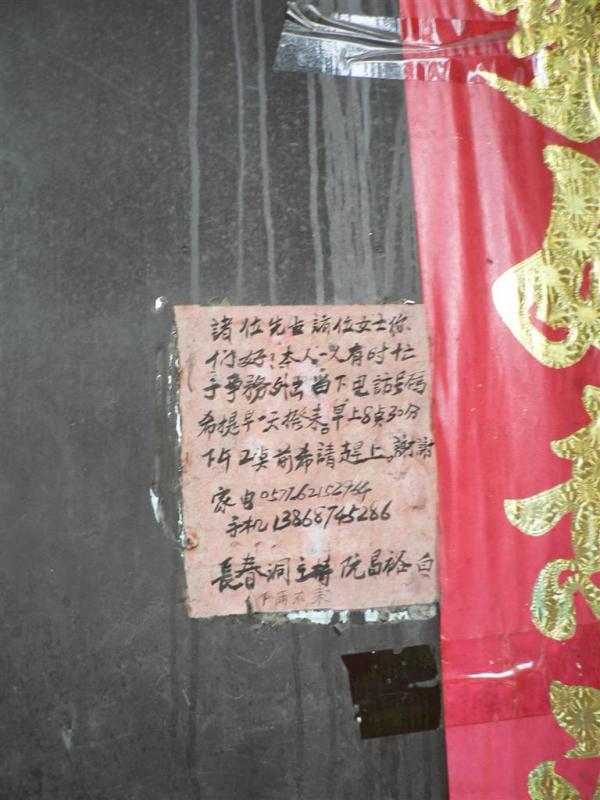

到温州参加《麦种》杂志创刊四周年的第二天,白天没有我什么事,早有几位兄弟姐妹跟杂志的主编朱清泉说要请我吃午饭。我说,如果只是吃饭,就免了。大家都很忙,并且,我回国已经吃得太多了。吃怕了。清泉说,你来温州一趟,总该尝尝温州的特产。我说,到温州我最想看的地方就是雁荡山,如果不是太麻烦的话,我们就去趟雁荡山吧。他说,好吧。 早上七点多,白弟兄就开车来接我,路上,顺便带上了潘老弟兄,他是舍禾的岳父。白弟兄把车开到了一个小巷子里。干什么?吃早饭。太奢侈了,我回国几乎天天吃早饭,而且都是一本正经的。白弟兄说,便饭。小笼包子。 饭后上路,一路上不断地交谈。我一再说中华民族是一个非常重视文字的民族,我们应该重视写作,大力培养写作人才。就这么说着说着,来到了雁荡山底。没有山门。白弟兄也好几年没来了,问了一下路,很快就找到了。进山是大块的青石板路,石板之间、旁边长着青苔、小草、甚至野花开放。有的还刻着图案,或是龙,或是荷花,石头被磨出光后,龙与花都添了几分活气。大树鲜活,长在山路边,树荫几乎遮住了路,一条幽静的上山路。 一巨大石像立在山间,他正注视着高山,大山几乎就是一整块巨石,笔直笔直的,流水从它身上流过了千万年,一道道青色水印微微发亮。小树,灌木,荒草,东一处,西一处,或倒悬,或仰首,或伸出膀臂,呼唤,等待。它们也看到了那个石人——徐霞客。 徐霞客是如何看这山的?当我看这山这山中的徐霞客时,心中洋溢着奇俊飘逸的气息。雁荡山真是奇秀。潘弟兄告诉我这叫什么峰,那叫什么峰,我几乎全忘记了,有意忘记。我只是看到这一峰如天外飞来,忽地轻轻落下,一下子,一棵巨大的仙人掌矗立在大地上。它后面,山石如猴爪,像鹰嘴,似羊角,全被震撼了,惊喜,欢呼,也有的沉默,静思着奥秘。 那个奇峰是远代的屏风,灰色淡淡,山石重重叠叠,起起伏伏。这一处如玉兔望月,那里如庭院深深。有两个山峰,如兄弟半个世纪后重逢,嘴笑,眼睛笑,笑得脸上堆起了一道道褶子,浑身一个劲地颤抖,抖出了风微微,抖出了水潺潺。 可惜,一座庙挡住了这屏风,庙是新修的,油漆发亮,一年轻和尚,身穿黄色的袈裟,从石头小径走向寺庙的后院。 我们继续走。好一个一柱擎天,它好像印第安人的图腾,远远看去,一张脸苍老,看岁月沧桑。紧跟在它下面的是一个面具,只露出了一只巨大的眼睛。对面的绝壁像年画上的门神,满脸苦笑,密密的一排灌木如胡子,长在张开了的大嘴上面。 又是一个独秀峰,正面的峰顶,一个鳄鱼张开了大嘴,悄悄地蹲着,等待着猎物送上门来。而一丛小树丛,则默默地遮住了鳄鱼,好像为侦察兵披上绿色衣服。但转了一段路后再看它,居然成了一尊武士,静默地挺立,纹丝不动,庄严地守护着大山。 无穷的变化。同一个山、一座峰、一块巨石,从不同的角度我看到了不同景色,只有心不变,洋溢着惊喜。 范老师,你看。我已经登上了几个台阶。回头问潘老弟兄,看到什么了?怎么回事?这羽毛怎么顺着台阶在动?我也惊讶了,跟着他们蹲下来,原来,上百只蚂蚁正在搬动一根羽毛,一群在羽毛上部,一群在下部,沿着同一个方向,同心协力,一点一点地移动着羽毛!天哪,它们怎么行动得这么一致。 真是不可思议,不可思议,我们继续走时我一再惊叹,但那惊喜还没消除,就有听到他们两人几乎同时告诉我,范老师,小龙湫!我抬头一看,前方,百尺石壁之间,一道清流从洼口飘下来,飘到半山腰,一块凸出的巨石挡住了飞瀑的去路,飞瀑愣了一下,然后就在巨石上奔流,水流顿成闪电,纵横交错,曲折横直,戏弄了岩石一会儿后,又向下飘,轻轻地飘。 我站在瀑布前拍照,水湿了衣襟,人,狂喜。 继续走。 人随峰转。一个山峰前,我惊讶的说不出话来,它太像一个老人啊,那眼睛,一只凹进去了,另一只半闭,什么事情令他如此惊讶,如此痛苦,如此困惑,老人张开了嘴,却怎么也合不上。人间,太多不平事,尽管他看了无数年,但心还不能变成无情的石头。 路标显示,向上,一直通向天聪洞。我和白兄上去了。巨大的石壁仿佛是一幅山水画,不过,它是梵高画的,青,一色,这一处凸起,那一处凹下。风从松间吹过,明月,照着大江日夜流,一叶风帆,伴随着芦苇一道飞扬。 路越来越窄,青苔越来越密,细如丝的流水从青苔间流过。小心地走,终于走到天聪洞前,洞深不见底,这一洞连着那一洞,仿佛两只眼睛,带出两道清光。我正要离开,白弟兄说,范老师,这里还有一个洞。是吗?我刚才怎么没看到啊。你的身子往前探,对,再往前探一点,看到了吧?看到了,两道如刀削的石壁,夹着一道山缝,正是一洞,洞外还有绿树株株。 谢谢你,白弟兄,我险些错过了。这就是当年令徐霞客惊叹不已的奇洞吧?真了不起,他栓根绳子下去了,他看到了什么?想到了什么? 他们坚持让我吃午饭,我说,那就随便一点,便饭,农家饭。他们说,这里正好有我们的一个姐妹开了一个饭店。米饭,鸡蛋,山野菜。饭店的墙上还贴了两张白纸,上面写着歌词与简谱:我的神我要感谢称颂你。 饭后我们乘车在山路上奔跑,群峰在云雾间时隐时现,淡淡的云雾,一会儿遮住了峰这面,一会儿又遮住了峰的另一面,而它自身,也在变化中,时而如一块面纱,时而如一哈达,时而又如一幅泼墨的山水,时而如一片迷茫的情思。 车顺着山路转个弯,我们下车,站在路边拍照,眼前,一峰独秀,刚才,它还像一个阿娜多姿的少女,半掩着面纱。此时,却如一个书生,在风中凝思。 下车,继续走,渐渐地,潘弟兄走不动了。我跟白弟兄继续前行,他也气喘吁吁了。我说,你等等我。 我独自走在上山的路上,两边的青山如一座座雕塑,形状万千,神态百变,静默中,只有风穿过树叶的声音,还有一两声鸟叫,和我的喘气声。 前面长春洞,道观。大门上锁,一张纸条贴在门上,有事找主持,打电话,家电号码,手机号码,俱全。 我往下走了一段路,见白弟兄上来了。他担心我一个人不安全。谢谢弟兄。继续下行,见潘弟兄,同行,慢慢走。突然,一块巨石上的红色刻字吸引了我。大字:“雁荡……”题名者,赵紫阳。 我惊叹,你们看是他的题字吧? 他们仔细观看,说,不会错的,是他。 默默地注视着题字,我说,温州人有良心。又说,没有改革开放,就没有温州的今天。他们说,是的。 7.16记事

2010.10.27

|